ICS 27.100

P 60

备案号:J223-2020

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 5174 — 2020

代替 DL/T 5174 — 2003

燃气-蒸汽联合循环电厂设计规范

Code for design of combined-cycle power plant

2020-10-23 发布

2021-02-01 实施

因家能源局发布

中华人民共和国电力行业标准

燃气-蒸汽联合循环电厂设计规范

Code for design of combined-cycie power plant

DL/T 5174—2020

代替 DL/T 5174—2003

主编部门:电力规划设计总院 批准部门:国家能源局 施行日期,2 0 2 1年2月1日

中国计划出版社

2020 北 京

国家能源局 公告

2020年第5号

国家能源局批准《水电工程生态流量实时监测系统技术规范》 等 502 项能源行业标准(附件 1) ,(Series Parameters for Horizontal Hydraulic Hoist(Cylinder)>⅜ 35项能源行业标推英文版(附 件2),现予以发布.

附件:L行业标准目录

2.行业标准英文版目录

国家能源局

2020年10月23日

附件1:

行业标准目录

|

序号 |

标准编号 |

标推名称 |

代替标准 |

采标号 |

出版机构 |

批推日期 |

实施日期 |

|

343 |

DL/T S174-2020 |

燃气一奥汽联 合循环电厂 设计规范 |

DL/T 5174-2003 |

中国计划 出版社 |

20207 0-23 |

20210201 | |

前 言

根据《国家能源局关于下达2014年第一批能源领域行业标准 制(修)订计划的通知》(国能科技〔2014]298号)的要求,标准编制 组经广泛调查研究,认真总结我国近年来燃气-蒸汽联合循环电厂 工程实践经验,并在广泛征求意见的基础上,对《燃气-蒸汽联合循 环电厂设计规定》DL/T 5174-2003进行了修订.

本标准的主要技术内容有:总则,术语.基本规定,厂址选择, 总体规划及总平面布置,机组选型,主厂房区域布置,燃料供应设 备及系统,燃气轮机设备及系统.余热锅炉及系统,汽轮机设备及 系统,水处理系统,仪表与控制,电气设备及系统,水工设施及系 统,辅助及附属设施,建筑与结构,供暖、通风和空气调节,环境保 护与水土保持,消防、职业安全与职业卫生等.

本次修订的主要技术内容是:

1.调整了本标准的适用范围。根据燃机技术的发展及工程 应用状况,本标准机组容量适用范围扩大为新建、扩建燃气轮机额 定出力为25MW~5OOMW级的筒单循环、联合循环纯凝发电和 热电联产机组:明确燃料适用范围为天然气、低热值合成气和燃 油,燃油包括原油、重油和轻油.

2.增加了术语、机组选型章节.

3.增加了供热燃机电厂厂址选择特点,天然气调压站(含带 增压机的调压站)、放空管、火炬等与厂外建(构)筑物的防火间距 的规定,燃机电厂厂址技术指标及厂区技术指标的规定,控制室设 置位置的规定.机组工况定义.机组参数选择及匹配的规定,燃用 低热值合成气的燃机选型技术要求.余热锅炉烟气脱硝系统的设 计规定,联合循环电厂热电联产机组汽轮机选型及技术要求.爆炸

危险气体区域划分要求及相美仪器设备设置的规定,燃机电厂的 设计耗水指标要求,水土保持相关规定及噪声控制措施等.

4.鉴于现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB 50229中已包含燃机电厂的消防规定,删减了消防部分的内容。

5.调整和修订了厂外原油与天然气集输管道的敷设、主厂房 布置、天然气系统设计及安全防护、燃气轮机设备及系统、余热锅 炉及系统、汽轮机设备及系统、主要设备保护项目等规定.

本标准自实施之日起,替代《燃气-蒸汽联合循环电厂设计规 定》DL/T 5174—2003.

本标准由国家能源局负责管理,由电力规划设计总院提出.由 能源行业发电设计标准化技术委员会负责日常管理,由中国电力 工程顾问集团华东电力设计院有限公司负责具体技术内容的解 释.执行过程中如有意见或建议,请寄送电力规划设计标准化管 理中心(地址:北京市西城区安德路65号.邮政编码J00120, Email :bz_zhongxin@eppei. com) 0

本标准主编单位:中国电力工程顾问集团华东电力设计 院有限公司

本标准参编单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计 院有限公司

中国电力工程顾问集团华北电力设计 院有限公司

中国电建集团福建省电力勘测设计院 有限公司

|

本标准主要起草人员:朱志明陈旭明倪超 |

王红岩 |

|

许振宇付焕兴范勇刚 |

段丽平 |

|

余琳汪元姣魏鹏冲 |

王华 |

|

杭莉莉郑培钢廖内平 |

王振宇 |

|

徐飙诸白蒙徐钧 |

曹丽红 |

庄发成

本标准主要审查人员:赵 敏贾成 李文凯 姜梅王宁陈实 杨建祥 李慢忆王向东

黄佑验 刘 利 唐海锋

丁雁湘 戴宏进 梁文军

任德刚 唐燕萍 花立存 汪少勇

• 3 ♦

目 次

1 总 则 ...................................................................《1)

2 术 语 ............................................................ ( 2》

3 基本规定 .............................................................( 3 )

4厂址选择.......................................................(4 )

5总体规划及总平面布置 ............................................ < 5 )

5.1 总体规划............................................*......... ( 5 )

5.2 总平面布置 ............................................... < 6 )

6 机组选型...............................................……•…(22)

6. 1 主机选型 ................................ (22)

6.2工况定义 .............. -.........(23)

6.3 机组参数选择及匹配..........................................(24 )

6.4机组设计性能指标计算..............................⅛.......... (26)

7 主厂房区域布置 ....................................... (27)

7.1 一般规定-.........................................…….…(27 )

7.2燃气轮机及其辅助设备布置 .................................(27)

7.3余热锅炉及其辅助设备布置 ..............................-(28)

7.4 汽轮机布置 ................................... (28)

7.5 控制室布置 .............. …….......... (29 )

7.6维护检修..............................................-....... (29)

8燃料供应设备及系统 ....................................— (31)

8.1燃油系统及设备................".........................,......・........(31 )

8.2天然气系统及设备.................... (34 )

8.3中低热值合成气系统及设备 ........... (38)

9燃气轮机设备及系统 ...................................……(39)

10 余热锅炉及系统...................................... - ( 41 )

10.l余热锅炉设备 .......... (41>

10.2 烟气系统……............................................(41 >

10.3 给水系统....................................................(41 )

10∙4 排污、排汽和硫水系统… .................................. ( 42 >

10.5 姻气脱硝系统 .........................................(43 )

11汽轮机设备及系统 ..........................................(44)

12 水处理系统 ......... - (46 >

12. 1 除盐水制备 .................... *........................ (46 )

12.2 凝结水精处理 .............................................. (48 )

12.3热力系统的化学加药和水汽取样 ................ (49)

12.4 冷却水处理...................... (52)

12.5 热网补给水及生产回水处理 ................. (53)

12.6 废水处理................................................ ( 54 )

13 仪表与控制 ......................... (55)

13.1 —般规定....................................................(55 )

13.2自动化水平...................................................( 55 )

13.3 控制方式及控制室 ..........................................(56)

13.4 检测与仪表 ................................................. ( 56 )

13∙5 机组保护....................... -........................ ( 57 )

13.6开关量控制及联锁 .................... (59)

13.7 模拟量控制 ............................................................. ( 61 )

13.8 报警........................................................(62 )

13.9 控制系统......................................................(63 )

13.10仪表导管、电缆及就地设备布置 ............. (64)

14 电气设备及系统..........................................................(65)

14.1发电机与主变压器 ..........................................(65)

14.2 电气主接线................................................... ( 66 )

14.3 厂用电系统 .......*........................................... ( 66 )

14.4燃气轮机启动电源.............................. (68)

14.5直流及交流不间断电源系统 .................................(68)

14.6电气监控及元件维电保护....................................(69)

14.7电缆选择与敷设............... ¢70)

14.8 其他电气设施 ....... (70)

15 水工设施及系统............... (72)

15.1 水源和水务管理 ....................................................... ( 72 )

15.2湿冷系统和空冷系统................. (74)

15.3取水构筑物和水泵房............................. (75)

15.4管道和沟渠............. (76)

15.5 冷却设施........*...... (76 )

16辅助及附属设施 ................................................(78)

17建筑与结构 ...................................................... (80)

17.1 -般规定 .............:...................*........... (80)

17.2 建筑设计...................................................... (80 )

17.3 结构设计 ....................................................- ( 82 )

17.4 构筑物设计...................................................(84 )

17.5 水工建(构)筑物设计.............. (85)

18 供暖、通风和空气调节 .....................................-(87)

18.1 一般规定 ....................... -........ < 87)

18.2燃气轮机厂房.汽机房和余热钢炉房 ........................(88)

18.3燃油系统、燃气系统各建筑物........................... (90>

19环境保护与水土保持 ............ ……............. (92)

19.1 一般规定..........................................................(92 )

19.2 大气污染防治 ................................................(92)

19.3 废水处理......................................................(93 )

19.4 噪声防治..................................................(93 )

19.5环境保护监测及管理.................. (93)

19. 6 水土保持...................................................... ( 94 )

20消防、职业安全与职业卫生 ........ (95>

附录A 机组设计性能指标的计算方法 ........................(96)

本标准用词说明......................................................(101)

引用标准名录...................................................... (102)

附:条文说明.........................................................(107)

• 4 •

Contents

1 General provisons ...........................................C 1 )

2 Terms .........................................-................《2 )

3 Basic requirements ............................................. ( 3 )

4 Selection of plant site .......................................... ( 4 )

5 Overall planning and general layout ........................ ( 5 )

5. 1 Overall planning .............. -..... ( 5 )

5・ 2 General layout .........................................(6 )

6 Unit configuration ............................................ ( 22 )

6. ɪ Main machine WeIeCMOn .......................................(22 )

6.2 Condition definition ......*................................... ( 23 >

6. 3 Unit parameter selection and matching........................ ( 24 )

6・ 4 Unit performance calculation … ......... *...... ( 26 )

7 Main building arrangement ................................. ( 27 )

7. 1 General requirements ......................................... ( 27 )

7. 2 GaS turbine and auxiliary equipments arrangement ......... ( 27 )

7. 3 HRSG and auxiliary equipments arrangement ............... ( 28 )

7. 4 Steam turbine arrangement ......*............................. ( 28 )

7. 5 Control room arrangement ......*............................ ( 29 )

7. 6 Maintenance and repair facilities .............................. < 29 )

8 Equipment and system of fuel oil forwarding ............ ( 31 )

8. I Fuel oil system and equipment .............................. ( 31 )

8. 2 Natural ga§ system and equipment ................. (34 )

8. 3 I-ow calorific vaiue synthetic gas system and equipment ......... ( 38 )

9 Gas turbine equipment and SyStem ........................ ( 39 )

• 5 ∙

10 HRSG equipment and system .............................. ( 41 )

10. 1 HRSG equipment ...........*................................. ( 41 )

10. 2 Fuel gas system ............................................. ( 41 )

10.3 Feedwater system............................................. ( 41 )

10. 4 Blowdown exhaust and drain system ........................ ( 42 )

10. 5 Flue gas denitration system ................................. ( 43 )

11 Steam turbine equipment and system ..................... ( 44 )

12 Water treatment system .................................... (46 )

12. 1 Demineralized water treatment .............................. ( 46 )

12. 2 Condensate polishing for steam turbine ..................... ( 48 )

12. 3 Chemical dosing and water-steam sampling for thermal system................................................ ( 49 )

12. 4 Cooling water treatment .................................... ( 52 )

】2. 5 Heating network makeup water and industrial return water treatment ............................................. ( 53 )

12. 6 Waste water treatment ....................................... ( 54 )

13 Instrumentation and control................................. C 55 )

13. 1 General requirements ....................................... ( 55 )

13. 2 Thermal automation level ................................... (55 )

13. 3 Control mode and control room .............................. ( 56 )

13. 4 Thermal measurement .......................................( 56 )

13. 5 Thermal protection ......................................... ( 57 )

13. 6 Thermal on-off control and interlock ........................ ( 59 )

13. 7 Thermal modulating control ................................. ( 61 )

13* 8 Thermal alarming ........ (62)

13. 9 Control system .....................................*.......... ( 63 )

13. 10 Instrument tube* cable and arrangement of local equipment ..............................................(64 )

14 Electrical equipment and system ........................... ( 65 )

• 6 ∙

14. 1 Generator and main transformer ......... ∙∙∙ ............... ( 65 )

14. 2 Main electrical connection ..............................*..... ( 66 )

14. 3 AC auxiliary power system ................................. ( 66 )

14. 4 Gas turbine startup power source .................(68 )

14. 5 DC system and AC uninterruptible power supply ......... ( 68 )

14. 6 Electrical monitoring and control and relay protection ...... ( 69 )

14. 7 Cable selection and cable routing ........................... ( 70 )

14. 8 Other electrical facilities ................................ (70 )

15 Hydraulic facilities and systems .................-......... ( 72 )

15.1 Water source and water management ♦…………………♦• ( 72 )

15.2 Wet cooling system and air cooling system ..... *∙∙ ∙*∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ( 74 )

15. 3 Water intake Structton and pump house ..................... ( 75 )

15. 4 Piping and culvert ............................................. (76)

15.5 C∞ling facilities ........................... (76)

16 Auxiliary and ancillary facilities ........................... ( 78 )

17 Buildings and structures ...................................( 80 )

17. ɪ General requirements ......*................................ ( 80 )

17. 2 Architectural design .......................................... ( 80 >

17. 3 Structure design ................ (82)

17.4 Special structure design ............................... (84 )

17. 5 Hydraulic structure design ......................... (85 )

18 Heating, ventilation and air conditioning ............... ( 87 )

18.1 General requirements .......................................(87 )

18. 2 GaS turbine building, steam turbine building and HRSG building................................................ ( 88 )

18. 3 Fuel oil and fuel gas system building ∙*∙ ∙∙∙ ......... ∙∙* ∙*∙ ( 90 )

19 Environmental protection and water and Soil conservation ............................................. (92 )

19. 1 General requirements ....................................... ( 92 )

19. 2 Prevention and control of atmospheric pollution ........* ***《92 )

19. 3 Waste water discharge treatment ......................... (93 )

19. 4 Noise prevention and control .................*.........♦・・♦•・(93 )

19* 5 Environmental protection monitoring and management ......... ( 93 )

19.6 Water and soil conservation ................*................ ( 94 )

20 Fire fighting and occupational safety and health ...... ( 95 )

Appendix A Calculation method for unit

performance ....................................... ( 96 )

Explanation of wording in this standard ........ (101)

List of quoted standards ............................*............. (102)

AdditionsExplanation of provisions ........................... < 107)

• 8 ∙

1总 则

x.o.i为了规范燃气-蒸汽联合循环电厂的设计,做到安全可靠、 技术先进、经济适用,制定本标准。

1.0.2本标准适用于新建、扩建燃气轮机额定出力为25MW~ 500MW级的简单循环、联合循环纯凝发电和热电联产机组的电 厂设计,燃料为天然气、中低热值合成气和燃油,燃油包括原油、重 油和轻油"

1.0.3燃气-蒸汽联合循环电厂的设计除应符合本标准的规定 外,尚应符合国家现行有关标准的规定.

* 1 •

2术 语

2. 0.1 燃机电厂 gas turbine power plant

燃气轮机电厂通常分简单循环燃气轮机电厂和燃气-蒸汽联 合循环电厂两类,统一称为"燃机电厂工

2. 0. 2 调压站 regulator station

燃气供气系统中用于气体减压或增压、稳压、计量、清洁、加热 等功能的相关设施和集中区域,包括该集中区域内的建筑物和构 筑物、设备、仪表、管道及附件等。

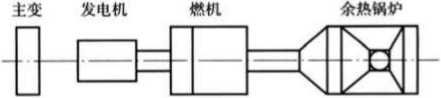

2. 0.3 —拖一 one plus one

1台燃气轮机配置1台余热锅炉,所产蒸汽进入1台汽轮机 做功的机组配置方式。

2. 0. 4 多拖一 multi units plus one

2台及以上数量燃气轮机配置同样数Ift的余热锅炉,所产蒸 汽进入1台汽轮机做功的机组配置方式。

2. 0. 5 中低热值合成气 medium and IOW heat value syngas

燃料主要成分为CO和H?,低位热值低于15.O7MJ/N∏?的 合成气。

3基本规定

3. 0.1燃机电厂在电网中的作用应根据电网规划和燃料资源等 情况确定.

3.0.2燃机电厂的设计必须按国家规定的基本建设程序进行,设 计文件应按规定的内容和深度完成批准手续。

3.0.3对于成套进口设备和利用引进技术生产主要设备的工程, 除采用国际通用标准和供货方所在国的标准外.还应满足本标准 规定的技术要求.

3. 0.4燃机电厂根据资金落实情况和地区电网负荷需要,可先建 成筒单循环,再建成联合循环.

3. 0.5燃机电厂热电联产机组选型和系统设置应符合热电联产 的有关规定.

3. 0.6燃机电厂的抗震设计应贯彻预防为主的方针,对于按规定 需要设防的燃机电厂.应按照抗震设计有关标准、规范的要求,采 取有效的抗震和减震措施。

3. 0.7在确保安全运行和技术经济合理的前提下,燃机电厂的公 用设施在有条件时宜借助邻近的社会能力.

3. 0.8爆炸危险气体区域划分应符合现行国家标准《爆炸危险环 境电力装置设计规范》GB 50058及《爆炸性环境 第14部分:场 所分类 爆炸性气体环境》GB 3836. 14的有关规定。

3. 0. 9信息系统的设计应符合现行国家标准《大中型火力发电厂 设计规范》GB 50660等的有关规定.

• 3 •

4厂址选择

4. 0.1燃机电厂的厂址选择应符合区域城镇规划、开发区规划和 土地利用规划的要求,并根据电力规划、天然气管网规划、其他燃 料供应条件、水源供应、相邻工矿企业关系、供热规划、自然条件、 交通运输、军事设施、矿产资源、文物保护、环境保护等因素综合 考虑.

4.0.2厂址选择宜利用非可耕地和劣地,减少土石方工程量.

4.0.3严禁将厂址选在发震断裂地带及地震基本烈度为IX度以 上的地震区,且应避开地质灾害易发区,当确实无法避升时,应根 据地质灾害危险性评估的结论采取相应的防范措施。

4.0.4厂址选择宜避开空气经常受悬浮固体颗粒物严重污染的 地区。

4.0.5厂址选择应落实燃料和大件设备的运输条件。选择天然 气作为燃料的燃机电厂厂址,应根据天然气管网规划及天然气输 气站的布局,使输气管道距离短、连接方便.

4.0.6厂址选择应考虑出线条件,并应按燃机电厂预期规模要求 规划足够的出线走廊。

4.0.7厂址选择应考虑电厂噪声对周边环境的影响。

4.0.8燃机电厂建设周期短、初投资低、占地少,在节水、环保、发 电效率及负荷调峰等方面具有优越性,可以靠近电负荷中心或城 镇建设.供热燃机电厂选择厂址时,宜靠近热负荷中心.

• 4 •

5总体规划及总平面布置

s. ɪ总体规划

5.1. 1燃机电厂的总体规划应根据当地城乡或工业区规划及规 划容量对厂区、施工区、水域岸线、厂外供排水管廊、出线走廊、燃 料运输、交通运输、供热管网、防洪排涝等进行统筹规划.

5-1.2燃机电厂的总体规划必须节约、集约用地,应按规划容量 确定厂区用地范围,按工程建设需要分期分批征用.

5-1.3燃机电厂总体规划应符合环境保护的要求.

5.1.4燃机电厂的厂外供排水设施规划应根据规划容量、水源、 地形、地质及环境保护等方面要求,统一规划,分期实施,并与邻近 企业岸线规划相协调。

5.1.5燃机电厂的出线走廊宽度应按规划容量统一规划,并与厂 区总体规划相协调.

5.1.6燃机电厂燃料的厂外运输方式应因地制宜,经技术经济综 合比较,合理选择管道、公路、水路或铁路运输方式.

5.1.7应根据燃油管道、天然气管网规划及天然气输气站的布 局,合理规划燃机电厂专用燃油、天然气管廊,管廊的布置应符合 城镇规划.

5.1.8厂外燃油、天然气管敷设应符合现行国家标准《石油天然 气工程设计防火规范》GB 50183的有关规定.

5. 1.9以水路为主运输燃油的燃机电厂,油品码头的规划应符合 现行行业标准《海港总体设计规范》JTS 165和《河港总体设计规 范》JTS 166的有关规定.

5.1.10以铁路为主运输燃油的燃机电厂,铁路专用线及站场设计 应符合现行国家标准《IlkIV级铁路设计规范:⅛GB 50012的有关规定。

5.1.11燃机电厂厂外道路应按现行国家标准《厂矿道路设计规 范》GBJ 22中的三级或四级公路标准建设,各项主要技术指标可 按表5.1.1ι执行。主要进厂道路应按三级厂矿道路标准建设,厂 区至厂外取排水设施、码头之间的维护检修道路可按四级厂矿道 路标准建设,在交通量小或困难路段,也可按辅助道路标准建设. 厂外道路路面宜采用水泥混凝土或沥青混凝土.

« 5. 1.11广外道路主要技术指标

|

厂外道路等级 |

三級 |

四级 |

辅助道路 | |

|

计算行车速度Ckm/h) |

40 |

30 |

20 |

15 |

|

路面宽度(m) |

7. 0 |

6.5 |

6.0 |

3.5 |

|

路基宽度(m) |

8.5 |

7.5 |

7.0 |

4.5 |

|

极限最小圆曲线半径Cm) |

60 |

30 |

15 |

15 |

|

一般最小颯曲线半径(m) |

100 |

65 |

30 |

— |

|

不设超高的最小圆曲线半径(m) |

600 |

350 |

150 |

— |

|

停车视跑(m) |

40 |

30 |

20 |

15 |

|

会车視距(m) |

80 |

60 |

40 |

— |

|

最大纵⅛K%) |

7 |

8 |

g |

9 |

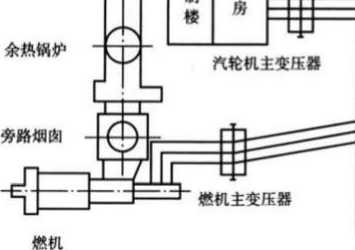

5.2总平面布置

5. 2.1燃机电厂的厂区规划应根据规划容量、本期的建设规模及 机组配置形式统一规划.

5.2.2燃机电厂宜以主厂房区为中心,以工艺流程合理为原则, 充分利用自然地形、地质条件,因地制宜地进行厂区规划。

5. 2.3厂区规划中应考虑消防、防振及防噪声要求。在满足生产 工艺要求的前提下,宜使防振要求高的建筑物与振动源保持一定 的距离。

5.2.4燃机电厂运行过程中易燃或有爆炸危险的建(构)筑物宜 布置在厂区边缘地带,与厂内、外建(构)筑物的距离应符合现行国 家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定.

5.2.5燃机电厂厂区规划应符合下列规定:

1主厂房区宜布置在厂区的适中位置,配电装置宜京近燃气 轮机(房)、汽机(房)或联合循环发电机组厂房布置;当采用直流供 水时,汽机(房)宜靠近水源;主厂房区宜布置在土质均匀、地基承 载力较高的地段,

2天然气调压站、燃油处理室、储油罐区、制(供)氢站及液氨 区应与其他建筑分开布置,应远离有明火或散发火花的地点;

3天然气调压站宜布置在靠近燃机或余热锅炉側的厂区边缘 地带,宜靠近厂外天然气管道进厂方向,宜露天或半露天布置:当采用 室内布置时,其泄压部位应避免面对人员集中场所和主要交通道路;

4燃机电厂厂区至少应设两个出人口.

5.2.6燃气轮机(房)、联合循环发电机组(房八余热锅炉(房)、天 然气调压站、燃油处理室在生产过程中的火灾危险性及其最低耐 火等级应按表5. 2. 6执行.其他各建(构)筑物在生产过程中的火 灾危险性及最低耐火等级应符合现行行业标准《火力发电厂总图 运输设计规范》DL/T 5032的有关规定.

表5.2.6建(构)筑物在生产过程中的火灾危险性及最低耐火等级

|

序号 |

建(构)筑物名称 |

生产过程中的火灾危险性 |

最低用火等级 | |

|

] |

燃气轮机(房) |

丁 |

二 | |

|

2 |

联合循环发电机组(房) |

T |

二 | |

|

3 |

余热綱炉(房) |

T |

二 | |

|

4 |

天然气调压站 |

二 | ||

|

5 |

燃油处理室 |

甲B类油 |

甲 |

二 |

|

乙类油 |

乙 |

二 | ||

|

丙类油 |

丙 |

二 | ||

5.2.7燃气轮机(房)或联合循环发电机组(房)、余热锅炉(房)、天 然气调压站、燃油处理室与其他建(构)筑物之间的最小间距应符合 表5.2. 7的规定,其他各建(构)筑物之间的最小间距应符合现行行 业标准《火力发电厂总图运输设计规范2L/T 5032的有关规定。

«5. 2.7建(构)筑物之间的■小间距(m)

|

序号 |

建筑物名称 |

燃气轮机《房) 或联合循环发 电机组(房八 余热構炉(房) |

天然气 调压站 |

燃油处理室 | |||

|

VB> 乙类油 |

丙类油 | ||||||

|

1 |

乙、丙,丁. 戊类建筑 耐火等级 |

札多层 |

一二级 |

】0 |

12 |

12 |

10 |

|

三级 |

12 |

14 |

14 |

12 | |||

|

高层 |

一、二级 |

13 |

15 |

15 |

13 | ||

|

2 |

燃气轮机(房)或联合循环发 电机里(房八余热斜炉(房) |

— |

30 |

30 |

10 | ||

|

3 |

天然气调压站 |

30 |

— |

12 |

12 | ||

|

4 |

燃油处理室 |

甲B、乙类油 |

30 |

12 |

— |

12 | |

|

丙类油 |

10 |

12 |

12 |

— | |||

|

5 |

屋外配电装置 |

10 |

25 |

25 |

15 | ||

|

6 |

主变压器或 屋外厂用变压 器油量Κ("台) |

5≤V≤10 |

10(注D |

25 |

25 |

12 | |

|

∣O<V≤5O |

15 | ||||||

|

V>50 |

20 | ||||||

|

7 |

自然通风冷却塔(注2) |

20 |

20 |

20 |

20 | ||

|

8 |

机械通风冷却塔(注2) |

25 |

25 |

25 |

25 | ||

|

9 |

卸煤装置或露天储煤场 |

15.储存阳煤时25 |

15 | ||||

|

10 |

制(供)氢站 |

12 |

12 |

12 |

12 | ||

|

11 |

储氢罐总 容根V7∏√) |

v≤ισoo |

12 |

12 |

12 |

12 | |

|

1000<V≤ 10000 |

】5 |

15 |

15 |

15 | |||

|

12 |

甲B、乙类佈 油"疆区总 容■ V《m" |

V≤50 |

12 |

25 |

12 |

10 | |

|

50<V≤200 |

15 |

12 |

10 | ||||

|

200<V≤1000 |

20 |

12 |

10 | ||||

|

1000<V≤5000 |

25 |

30 |

15 |

11 | |||

• 8 •

续我5.X7

|

序号 |

建筑物名殊 |

燃气轮机(房) 或联合循环发 电机组(房)、 余热斜炉(房) |

天然气 调压站 |

燃油处理室 | |||||

|

甲B. 乙类油 |

丙类油 | ||||||||

|

13 |

丙类储油罐 ■区总容量V (m1) |

V≤25O |

12 |

15 |

9 |

7.5 | |||

|

250<V≤l000 |

15 |

20 |

9 |

7.5 | |||||

|

1000<V≤5000 |

20 |

25 |

】1 |

9 | |||||

|

14 |

液氨罐总 |

V≤50 |

^≡ 容积V Cm3) |

V≤20 |

24 |

30 |

30 |

24 | |

|

50<V ≤200 |

V≤50 |

27 |

34 |

34 |

27 | ||||

|

容积V (m3) |

200<V ≤500 |

V≤ 100 |

30 |

38 |

38 |

30 | |||

|

500<V ≤1000 |

v≤ 200 |

34 |

42 |

42 |

34 | ||||

|

15 |

行政生活服务 建筑(単、多层) |

一、二级 |

10 |

25 |

25 |

20 | |||

|

三級 |

12 | ||||||||

|

16 |

铁路中心线 |

厂外 |

有出口时5〜6, 无出口时3 |

30 |

30 |

15 | |||

|

厂内 |

20 |

20 |

】2 | ||||||

|

17 |

厂外道路(f⅛边) |

无出口时1.5. 有出口不通行 汽车时3,通行 车辆时6〜9 |

15 |

15 |

15 | ||||

|

18 |

厂内道豁(路边) |

主要 |

10 |

10 |

8 | ||||

|

次要 |

5 |

5 |

5 | ||||||

|

19 |

围墙 |

5 |

5 |

5 |

5 | ||||

注J在燃气轮机(房).联合循环发电机组(房)、集中控制楼.屋内配电装置楼及 网控楼的般外布置油浸变压器时,其最小间距不应小于IOm.当变压器外 轮廓投影范圍外侧各3m内的上述建筑物外墙为防火墙•且上述防火墙上 无门、窗.洞口和通风孔时,其间距可小于5m,在上述防火墙上设有甲级防

• 9・

火门.变压器髙度以上设有防火窗时.其间距不应小于Sm.

2除应满足表中数值外.同时还应满足:湿式冷却塔进风口側与其他建(梅) 筑物的净跑不应小于2倍冷却塔进风口而度,间接空冷培与其他建(梅>暁 物的间距应符合现行行业标准<火力发电厂间接空冷系统设计經范)DL/T 5545的有关观定,当冷却塔与其周围设施的最小间距不横足上述要求时. 可通过模型试験需定其间距.

3褒中的储油曜指地上立式固定项储罩.总容最国过5。OOm,的储油罩区与 箕他建(构)筑物的防火间跄应符分现行国家林?St石油晖设计St范)GB 50074的有关SI定,甲A类易燃瓶体设施的防火间Bi应符合现行国家标准 (石油化工企业设it防火孫准)GB 50160的有关规定.

4歧小间距的汁算方法应按现行行业标准<火力发电厂总图运输设计现范) DL/T 5032的有关规定执行.

5.2.8储油罐区与建(构)筑物、交通线等的防火间距及储油罐区 内的布置应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074的有 关规定.

5.2.9厂内道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》 GBJ 22的有关规定,并应符合下列规定:

1厂内各建筑物之间应根据生产、消防、生活和检修的需要 设置行车道路;

2主厂房区、配电装置区、液氨区、制(供)氢站、储油罐区、天 然气调压站及燃油处理室周围宜设环行消防车道.如设环行道路 确有困难时.其四周仍应有尽端式消防车道,并设置回车道或回车 场;回车场的面积不应小于12mX 12m;供大型消防车使用时,不 应小于18mX18mj

3厂区主要出入口处主干道行车部分路面宽宜为6m〜7m; 主厂房区周围的环行道路路面宽宜为6m;次要道路路面宽宜为 4m,困难情况下可采用3. 5m,但作为消防车道时,路面宽不应小 于4m)

4厂内道路宜采用城市型,路面宜采用水泥混凝土或沥青 路面.

S. 2. 10厂内道路主要技术指标宜按表5. 2. 10执行.

• 10 •

« 5. 2.10厂内道路主要技术指标衰

|

项目 |

数费 | |

|

路面宽度 (m) |

主干道 |

6〜7 |

|

次干道 一 |

6 | |

|

支道 |

3. 5 〜4 | |

|

(注6) | ||

|

人行道 |

1—2 | |

|

最小转弯 半径(m) |

受场地限制时 |

6 |

|

________行--: 4t〜8t赚辆汽车________ |

9 | |

|

行驶載4 Iot〜15t单辆汽车 |

12 | |

|

行驶浦堂4t~8[单辆汽车推带一辆2i~3t挂车 |

12 | |

|

行驶載敢]5t〜25l平板挂车 |

15 | |

|

行驶载l⅜4Qt〜60t平板挂车 |

)8 | |

|

最大纵坡 (%) |

主干道 |

6 |

|

次干道 |

8 | |

|

支道.引遭 |

9 | |

|

计算行车速度 (km/h) |

主干道 |

20 |

|

次干道 |

20 | |

|

支道 |

15 | |

|

最小计算视距 (m) |

__________会车视跑__________ |

40(30) |

|

停车韻艷 |

20(15) | |

|

________交叉口停车视甑________ |

20 |

注£】主干道为厂区主要人口通往主厂房区或办公楼的主要道路.

2次干道为主厂房区四周环行道路及连接各生产区的道路.

3支道为车辆和行人都较少的道路以及消防道路等.

4引道为车间出入口与主、次干道或支道相连接的道路.

5人行道为仪供人行的道路.

6车间引道宽度应与车间大门宽度相适应•车行引道的转弯半径不宜小于6m.

7场地困嫌时,次干IfilR大期坡可増加1%,主干道、支道、引道可増加2%•但 在海拨200Om以上地区或在寒冷、冰冻、积雪地区不应大于8% I运輸易燃 易爆物品的专用道路.其最大纵坡不应大于6%.

8最小计算視能括号内的数值用于支路.

• 11 •

5. 2.11厂区周边围墙除有装饰性要求并有其他安全措施外,宜 为非燃烧体实体围墙,高度不宜低于2. 2m。厂内有关生产小区的 围墙或围栅设置宜符合下列规定:

1屋外配电装置区、氨水区周围设置l∙8m高的围栅;变 压器场地、天然气前置模块四周设置1.5m高的围栅;当上述 区域位于厂外或同厂区周边围墙合并时,按厂区周边围墙标准 设置;

2天然气调压站周围设置1.8m高的非燃烧体实体围墙或 围栅,当天燃气调压站位于厂外或同厂区周边围墙合并时,设置 2. 2m高非燃烧体实体围墙:

3燃油设施区周围设置l∙8m高的非燃烧体实体围墙;制 (供)氢站周围设置2. 5m高的非燃烧体实体围墙;液氨区周围设 置2. 2m高的非燃烧体实体围墙;当上述区域位于厂外或同厂区 周边围墙合并时,设置2. 5m高非燃烧体实体围墙.

5.2. 12天然气调压站、储油罐区与天然气前置模块区域内宜 采用现浇混凝土地坪.余热構炉区域宜采用现浇混凝土或混 凝土预制块地坪.其他各生产区域的地坪设计应符合现行行 业标准《火力发电厂总图运输设计规范》DL/T 5032的有关 规定。

5.2.13厂区竖向布置应符合现行行业标准《火力发电厂总图运 输设计规范》DL/T 5032的有关规定.应根据电厂规划容量所对 应的防护等级采用相应的防洪标准.

S.2. 14厂区竖向布置还应符合下列规定:

1应根据工艺流程要求,满足生产使用方便,并结合厂区地 形地质、水文气象、交通运输、土石方量、地基处理及边坡支护等因 素合理确定厂区地坪标高;

2厂区防洪标准和防洪措施应符合现行国家标准《大中型火 力发电厂设计规范》GB 50660和《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关的定1

♦]2 •

3厂区场地排水方式可采用暗管、明沟或地面自然渗排等方 式:厂区宜采用暗管排水系统.

5. 2. 15管线综合布置应从整体出发,结合规划容址、总平面布 置、竖向布置及绿化设计统一规划,使管线与建(构)筑物之间在平 面和竖向上相互协调。

5. 2.16当燃机电厂分期建设时,本期管线宜集中布置,并按规 划容量留有足够的管线走廊.主要管线的布置不应影响电厂 扩建。

S.2. 17管线布置可采用直埋、淘(隧)道及架空三种敷设方式,应 根据自然条件、管内介质、管径、运行维护及施工等因素,经技术经 济比较后确定敷设方式,并应符合下列规定:

1凡有条件集中架空布置的管线宜采用综合管架敷设.

2天然气管、氢气管及氨气管宜架空敷设,当与其他管道共 架敷设时,宜布置在管架上层;若架空有困难,可埋地,但不应地沟 敷设.

3燃油管、热力管及压缩空气管宜架空敷设,若架空有困难, 可采用埋地或地沟敷设.

4酸、碱管可采用架空或地沟敷设;当与其他管道共架敷设 时,宜布置在管架下层。

5电缆宜采用架空敷设,也可采用直埋、沟(隧)道、排管方式 敷设:地下水位较高、水质受海水影响地段,不宜采用排管和直埋 方式敷设:当电缆与其他管道共架敷设时.不宜平行敷设在热力管 道的上方.

6生产、生活、消防给水管和雨水、污水排水管等宜直埋敷 设;生产、生活给水管可架空敷设,但在严寒地区应采取防冻保温 措施.

7具有可燃性、爆炸危险性及有毒介质的管线,不应穿越或 跨越与其无关的建(构)筑物.不得利用与其无关的建(构)筑物做 支撑式敷设.

8电缆沟(隧)道应在进人建筑物处或在适当的地段设置防 火隔断,防火隔断上的电缆孔洞应采用电缆防火封堵材料密封;在 电缆沟(隧)道中,严禁有可燃气、油管道穿越。

9当燃油管采用沟道敷设时,管沟与油泵房、储油罐、防火 堤、主厂房等建(构)筑物的结合处应设有防止火灾蔓延的密闭隔 离墙.

10穿越铁路、道路的可燃或易燃易爆管道应加套管,套管 应满足承压强度要求;套管管顶至铁路轨底的垂直净距不应小 于l∙2m,且两端应伸出铁路路堤坡脚线外至少2. 0m;应伸出城 市型道路路面、公路型道路路肩或路堤坡脚线外至少l∙Om; 当铁路或道路的路边有排水沟时,应伸出排水沟沟边以外至 少 1. Omo

11架空管线与道路、铁路交叉时,应符合下列规定:

I)架空管线跨越厂区道路时应保持5. Om的净空.困难地 段在确保安全通行的前提下可适当减小.但不得小于 4. 5m;对人行道应保持2.5m的净空;有大件运输要求 的道路或在检修期间有大型起吊设施通过时.应根据需 要确定:

2)架空管线在跨越铁路时,管线应保持离轨顶面5.5m的 净空,当为可燃或易燃易爆管道时,应保持6m的净空; 当跨越电气化铁路时,管线与铁路轨面应保持6.6m的 净空.

12在考虑导线的最大弧垂情况下,架空输电线路跨越架空 可燃或易燃易爆管道时的最小垂直净距应符合TlOkV为4m, 22OkV 为 5m.330kV 为 6m, 500kV 为 7. 5m. 750kV 为 9.5m, IOOOkV 为 18m。

5.2. 18厂区地下管线之间的最小水平净距宜符合表5.2. 18-1 的规定.厂区地下管线与建(构)筑物之间的最小水平净距宜符合 表5. 2.18-2的规定。

• 14 •

» 5. 2. 18-1厂区地下管綺之间的最小水平净距(m)

|

名称、幾格 |

排水一直径:mm) |

熱力 管 (沟) |

天然 气管 |

压缩 空气 竹 |

氢气 管. 氮气 管 |

电力电缆 |

通信电缆 |

油管 (沟) |

酸、 * 氯管 (沟) | ||||||||

|

生产废水 管与雨水 忤 <800, 污水管 V300 |

生产废水 管与雨水管 800-1500, 污水管 400〜600 |

生产废水 管与雨水 管 >1500, 污水管 >600 |

直埋 电缆 |

电纯 沟 (排管) |

直埋 电■ |

电缆 沟 (棒管) | |||||||||||

|

给水管 <mm> |

<75 |

0.7 |

0.8 |

LO |

0.8 |

1.5 |

0*8 |

0.8 |

LO |

0.8 |

0 |

5 |

0 |

5 |

1.0 |

1. 0 | |

|

75 〜150 |

0.8 |

1.0 |

1.2 |

1.0 |

1.5 |

】.0 |

LO |

1.0 |

1,0 |

0 |

5 |

0 |

5 |

1,0 |

1 |

0 | |

|

2OO~4OO |

LO |

1.2 |

1.5 |

1.2 |

1.5 |

L 2 |

1.2 |

】.0 |

1.2 |

I |

0 |

1 |

0 |

LO |

1 |

0 | |

|

>400 |

1.0(1* 2) |

1. 2(1.5) |

1.5(2.0) |

1.5 |

L 5 |

1.5 |

1.5 |

1.0 |

1,5 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1.0 |

1 |

0 | |

|

热力管(沟) |

1.0 |

1.2 |

1*5 |

— |

2.0 (注8) |

LO |

1.5 |

2.0 |

Lo |

2 |

0 |

0 |

6 |

1.0 |

1 |

0 | |

|

天然包管 |

2.0 |

2.0 |

2,0 |

2.0 |

— |

1.5 |

1.5 |

】,5 |

1.5 |

J |

5 |

1 |

5 |

L 5 |

1 |

5 | |

|

压堪空气管 |

0.8 |

1.0 |

】,2 |

],0 |

1.5 |

— |

1,5 |

LO |

LO |

0 |

8 |

1 |

0 |

1*5 |

1 |

0 | |

|

氢气管,氮气管 |

0.8 |

1.0 |

1.2 |

1.5 |

1.5 |

1.5 |

— |

1.0 |

1.5 |

1 |

0 |

1 |

0 |

L 5 |

1 |

5 | |

|

电力 电纲 |

宜埋电维 |

LO |

1.0 |

LO |

2.0 |

1.5 |

1.0 |

1.0 |

— |

0,5 |

0 |

5 |

0 |

5 |

LO |

1 |

0 |

|

电缆沟 (排管) |

1.0 |

1.2 |

1*5 |

1.0 |

1.5 |

LO |

1*5 |

0.5 |

— |

0 |

5 |

0 |

5 |

LQ |

1 |

0 | |

it* S. 2.18-1

|

名称,规格 |

排水管直径(mm) |

熱力 管 (沟) |

天然 ,管 |

压塀 空气 簪 |

氯气 管、 an 管 |

电力电缆 |

通信电缆 |

油管 (沟) |

唯. *• 氯管 (沟) | |||||

|

生产废水 管与雨水 管 V800∙ 污水管 V300 |

生产废水 管与雨水管 800 7500. 污水管 40。〜600 |

生产废水 管与雨水 管 >1500, 污水管 >600 |

直埋 电缆 |

*« 沟 (排管) |

宜埋 *■ |

电缠 沟 (W) | ||||||||

|

通信 电缆 |

直埋电缆 |

-δ7⅛~ |

~LO~ |

1.0~ |

210 |

1*5 |

0. 8 |

LO |

0.5 |

0.5 |

— |

— |

1.0 |

1. O |

|

电缆沟 <**> |

0.8 |

1.0 |

Lo |

0.6 |

L 5 |

1.0 |

1.0 |

0.5 |

0.5 |

— |

— |

1.0 |

1.0 | |

|

油管(沟) |

-Fo- -- |

L O |

LO ~~ |

1:] |

丁 5 |

L 5 |

1,5 |

1.0 |

1.0 |

LO |

IQ |

— |

1∙ 5 | |

|

酸*.氯管(沟)- |

~LO~ |

LO |

1*5 |

LO |

1.5 |

LO |

LO |

1.0 |

LO |

1.5 |

— | |||

注:】表列间距均自管壁、沟壁或防护设施的外缘或最外一根电缆算起,管径系指公称直径.

2特殊情況下,当热力管(沟)与直埋电缆间距不能满足本表幾定时,在采取隔热措俺后可酌减且Ift多减少50%,当热力管为工艺

管道伴热时.同距不限;仅供供修用的热力沟与电力电缆、通信电缆及电缆沟之间的间距可减少20%•但不Ii小于0.5m.

3局部地段直埋电缆用隔板分隔或穿管后与给水管.排水管,压编空气管的间距可减少到0∙5m.

4表列数据系技给水管在污水管上方制订.生活饮用水给水管与生产.生活污水管的间距应按本表数据増加50%,当给水管 与排水管共同埋设的土填为砂土类•且给水管的材质为非金属或非合成《S料时,给水管与排水管的间距不应小于L 5m・

5]】OkV及以上的宜埋电力电维应按表列数据增加50%.

6表中天然气管指设计压力大于或等于l∙6MPa的天然气管.设计压力小于1.6MPa的天然气管与其他管线之间的距离按 现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定执行.

7表中" "表示间距由工艺根据睡工、运行检修等因案确定.

8天然气管至热力管沟(外壁)的间距不应小于4.0m.

表5. 2.18-2厂区地下管线与建(构)筑物的■小水平浄距{m)

|

名稼、规格 |

给水管直径(mm) |

排水管直径(mm) |

热力 管 (沟) |

天然 气管 |

压第 空气 管 |

氧气 管• 気气 管 |

直埋 电缰 |

电缆 沟 (排管) |

油管 (沟) |

酸、 餐、 氣管 (沟› | |||||

|

<150 |

200 400 |

>400 |

生产废 水甘与 雨水管 <800, 污水管 <300 |

生产废 水管与 雨水管 800〜 1500 |

方水管 400〜 600 |

生产废 水管与 雨水管 >1500, 污水管 >600 | |||||||||

|

建(构)筑物 基此外缘 |

1.0 |

2.5 |

3.0 |

L 5 |

2.0 |

2,0 |

2.5 |

L 5 |

1&5 (注4) |

1.5 |

(注7) |

0.6 (注9) |

1.5 |

3.0 |

3.0 |

|

铁路 (中心纽) |

3.3 |

3,8 |

3.8 |

&8 |

4*3 |

4.3 |

4.8 |

18 |

(注5) |

2.5 (注8) |

2.5 (注8) |

&0 (10.0) (注8) |

北5 (注8) |

3.8 |

3.8 |

|

道路 |

0.8 |

1.0 |

1.0 |

CL K |

LO |

0.8 |

1.0 |

0.8 |

1.5 |

0,8 |

0.8 |

1.0 (注9) |

0.8 |

1.5 |

LO |

|

管架基础 外绿 |

0.8 |

1.0 |

1.0 |

0.8 |

0.8 |

1.0 |

L 2 |

0.8 |

1.5 |

0.8 |

0.8 |

0.5 |

0.8 |

1.5 |

1.5 |

|

通信照明 杆柱(中心) |

0.5 |

1.0 |

1.0 |

0.8 |

1.0 |

1.0 |

1.2 |

0.8 |

LO |

0.8 |

0.8 |

1-0 (注9) |

0.8 |

1.0 |

1.0 |

|

围堵基础 外缘 |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

LO |

LO |

1.0 |

1,0 |

1.0 |

0.5 |

LO |

Lo |

LO |

续表5∙ 2.18-2

|

名称,規格 |

给水管鱼枝(mm) |

排水管f[径(mm) |

热力 管 (河) |

天然 气* |

压埔 空'i 管 |

■气 件, ■气 管 |

自埋 电缠 |

电缆 沟 (排管) |

(沟) |

酸, % 觀管 《姉 | |||||

|

<150 |

200〜 400 |

>400 |

生产废 水管与 雨水管 V8O0, 污水管 <300 |

生产废 水管与 雨水管 800 ~ 1500 1 |

污水管 400〜 600 |

生产废 水管与 雨水管 >1500. 污水管 >600 | |||||||||

|

排水沟外緣 |

0.8 |

0.8 |

1.0 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

1.0 |

0.8 |

LO |

0.8 |

0.8 |

1.0 (注9) |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

|

高压电力 杆柱或铁塔 基礙:外绿 |

0.8 |

L 5 |

1.5 |

1.2 |

1.5 |

L 5 |

1.8 |

1.2 |

LO 《5.0) (注6) |

1.2 |

2.0 |

4.0 (注9) |

1.2 |

2.0 |

2*0 |

注" 表列间距除注明者外,管线均自管壁、沟壁或防护设施的外缘或最外一根电曼算起;道路为城市型时白路面边缘算起•为 公路型时自路肩边緣算起.

2表列埋地管道与建(何)筑物基础外缘的间距.均指埋地管道与建《构)筑物的基础在同一标高或其以上时,当埋地管道深 度大于建(构)筑物的基聽深度时•应按土壊性质计算确定,但不得小于表列数值.

3表中天然气管与建(梅)筑物的间距除应符合现行国家标准4城铺燃/设计規范)GB 50028的有关幾定外,竹道的安全设 计还应符合现行国家标准《輸气管道工程设计规范)GB 50251的有关縄定.

4设计压力大于或等于L6MPa的天然气管距建筑物外墙面(出地面处)的距离为13.50m.当按现行国家标准,输气管道

工程设计規范)GB 50251采取有效的安全防护措施或増加管道壁厚后•距建筑物的足寓可适当滅小,但距建(构)筑物基 皿外缘的水平净距不应小于3. OriU设计压力小于L 6MPa的天然气管与建筑物的水平净距应按现行国家标准《城械燃 气设计规范》GB 50028的有关規定执行.

5天然气管与铁路路堤坡脚的最小水平净距为1设计压力小于或等于L6MPa时为5m.设计压力大于l.6MPa且小于或等 于2. 5MPa时为6m.设计压力大于2. 5MPa时为8m.

6括号内败值为距大于35kV电杆(塔)基础外绿的距离.

7氧气管.氨气管距看地下室的建筑物基础和通行沟道外缘的最小水平净距为3. 0m,距无地下室的建筑物基础外缘的最 小水平净距为2. 0m.

8指距铁路轨外緣的距Mh括号内数值为距直流电气化铁路路轨的距禹.

9特殊情况下,可酌减但■多减少50%.

5.2. 19厂区架空管线之间的最小水平净距宜符合表5. 2. 19的 规定。厂区架空管线互相交叉时的垂直净距不宜小于0∙25m,其 中天然气管与管径大于30Omm的其他管道的垂直净距不应小于 0.3mo电力电缆与热力管,可燃或易燃易爆管道交叉时的垂直净 距不应小于0・5m.当有隔板防护时可适当缩小。

表5.2. 19 厂区架空管线之间的■小水平净距(m)

|

名詠 |

热力管 |

氢气管 |

気气管 |

天然气管 |

油件 |

电境 |

|

博力管 |

— |

0. 25 |

0.25 |

O. 2S |

0, 25 |

L(K注 4) |

|

氯气竹 |

0. 25 |

— |

0.5 |

0.5 |

0.5 |

1.0 |

|

気气管 |

0. 25 |

0.5 |

— |

0.5 |

0.5 |

Lg |

|

天然气管 |

0. 25 |

0,5 |

0.5 |

— |

0.5 |

1.0 |

|

油管 |

0. 25 |

Q.5 |

0.5 |

0.5 |

— |

0.5 |

|

电缆 |

1.0(注 4) |

1.0 |

LO |

LO |

0.5 |

— |

注一 管线之间的净距自防护层外缘算起.

2表中所列管道与非易熱點爆管道之间的水平净距不宜小于0.25m∙但当相 邻两管道直径均较小•且満足管道安装维修的操作安全时•可适当缩小距 离.但不应小于O. 1m.

3当热力管道为工艺管道伴热时.净距不限.

4动力电缆与焦力管净距不应小于l.0m∙控制电境与焦力管摩距不应小于 Q∙5m∙当有隔板防护时•可适当第小.

5. 2. 20厂区架空天然气管、甲B类油管与建(构)筑物之间的最 小水平净距应符合表5. 2. 20的规定,其他架空管线与建(构)筑物 之间的最小水平净距应符合现行行业标准《火力发电厂总图运愉 设计规范》DL/T 5032的有关规定.

* 5. 2. 20厂区架空天然气管、甲B类油管与建(构)筑物 之间的■小水平摩距(m)

|

名 称 |

天然气管、甲B类油管 |

|

甲.乙类生产厂房或散发火花设施 |

10 |

|

丙.丁,戊类生产厂房 |

6. 0(注 2) |

• 20 •

续表5. 2. 20

|

名 称 |

天然气管、甲B类油管 |

|

铁路(中心线) |

6.0 |

|

架空輸电线路 |

(注3) |

|

道路 |

1.5 |

|

人行道外沿 |

0.5 |

|

厂区困境(中心线) |

1.5 |

|

通信照明杆柱(中心) |

1.0 |

注"当天然气管、甲B类油管在管架上敷设时.水平串距应从管架最外边盘算 起,道路为域市型时自路面边缘算起.为公路型时自路府边緣舞起.

2困难情况时.架空天然气管在按现行国家标准,输气管道工程设计規范)GB 50251的规定采取了有效的安全防护措施或堵加管道壁厚后.可适当缩短 与丙、丁、戊类生产厂房之间的水平净距.但不得小于3m.

3厂区架空天然气ft.甲B类油管与架空物电线路边导我的最小水平净距: 开阳地区为景高轩(塔)髙I当Iffl役受限制时.在最大风偏情况下.11OkV为 4m.220kV ⅛ 5m.330kV 为 6m. SOOkV 为 7. 5m. 750kV 为 9. 5m, 10。OkV 为 13m.

5. 2.21燃机电厂的绿化布置应符合下列规定:

1生产区不应种植含油脂较多的树木,宜选择含水分较多的 树种:

2天然气调压站、储油罐区与其周围的消防车道之间不宜种 植树木,可种植生长高度不超过15cm,且四季常青的草皮;

3甲、乙类生产小区围墙内不宜绿化;

4绿化布置应保证消防通道的宽度和净空高度。

5. 2. 22燃机电厂的厂址技术经济指标及厂区主要技术经济指标 应符合现行《电力工程项目建设用地指标》的有关规定,节约集约 用地,提高土地利用率,并按现行行业标准《火力发电厂总图运输 设计规范》DL/T 5032的要求,在厂址总体规划图和厂区总平面 布置图中列出表格。

• 21 .

6机组选型

6. 1主机选型

6.1.1机组选型应符合下列规定:

1根据电力系统的要求,确定机组承担的基本负荷或调峰负 荷;联合循环机组宜选择较大容量、较高效率的撚气轮机:

2热电联产机组应根据热负荷的大小和性质,按照以热定电 的原则合理选择与热电联产相适应的燃气轮机及其联合循环机 组,同时确定机组容量和台数;

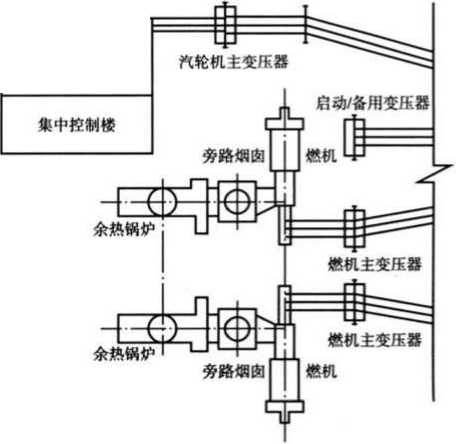

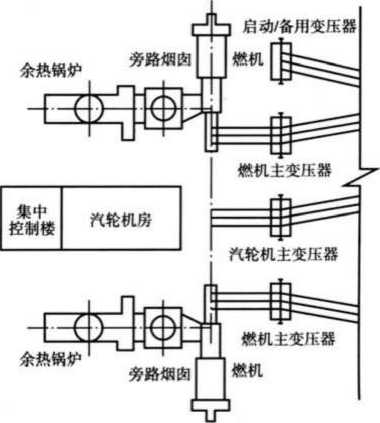

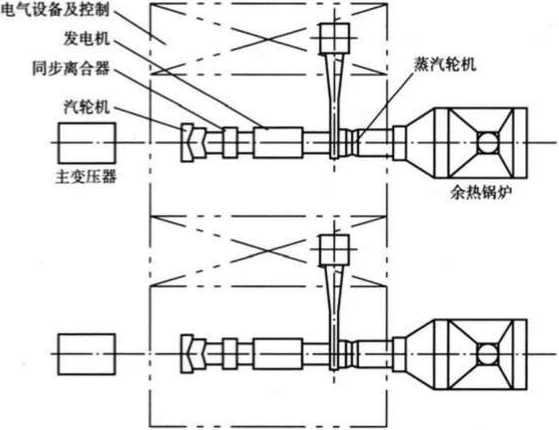

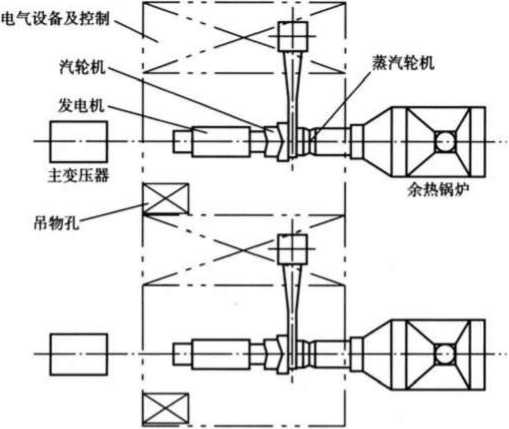

3联合循环燃机电厂的燃气轮机与汽轮机可采用单轴或多 轴配置方式,具体配置方式应根据拟建电厂的总装机容量、场地情 况、电网要求承担的负荷性质、热负荷需求以及资金情况等因素, 经过技术经济比较后确定;

4 F级及以上等级的联合循环纯凝发电机组宜采用单轴配 置方式:

5承担基本负荷的机组宜采用“多拖一”的配置方式,调峰机 组可采用"一拖一"的配置方式。

6.1.2燃气轮机设备选型应符合下列规定:

I燃气轮机的选型和技术要求应符合现行国家标准《燃气轮 机 采购》GB/T 14099的有关规定;

2在电网中承担调峰负荷的机组,在设计寿命内,其设缶和 系统的性能应能满足快速响应的要求;

3对于中低热值燃料,应选择适用于中低热值燃料的燃气 轮机.

6.1.3汽轮机设备选型应符合下列规定:

1联合循环电厂的汽轮机设备选型和技术要求应符合现行

• 22 •

行业标准《燃气-蒸汽联合循环设备采购汽轮机》JB/T 8953.2 的有关规定:

2联合循环机组中的汽轮机性能应与机组的负荷要求相适 应;带尖峰负荷的机组,配套的汽轮机应具有滑压运行、适应频繁 快速启停、参与调峰运行的功能;

3具有常年持续稳定热负荷的热电厂,可选用背压式汽轮 机;对于热负荷具有变化波动特征的热电厂,可选用抽凝式汽 轮机:

4当水资源严重缺乏时,宜选用空冷式汽轮机.

61.4余热锅炉设备选型应符合下列规定:

I燃机电厂的余热锅炉选型和技术要求应符合现行行业标 准《燃气-蒸汽联合循环设备采购 余热锅炉》JB/T 8953. 3的有 关规定,并应满足燃气轮机快速频繁后停的要求,具有高可靠性和 高可用率:在燃气轮机燃用重油的条件下,余热锅炉还应满足吹 灰、水洗及防腐蚀等要求;

2余热锅炉炉型可采用强制循环或自然循环,立式布置或卧 式布置;

3联合循环发电机组宜采用一台燃气轮机配一台余热锅炉;

4余热锅炉容量和参数应根据燃气轮机排气特性和汽轮机 蒸汽初参数确定;余热锅炉应能在燃气轮机各种可能运行工况 下,有效地吸收燃气轮机排出的热量,产生符合汽轮机要求的 蒸汽.

6. 2工况定义

6. 2.1纯凝发电机组工况应包括额定、夏季和冬季工况.各工况 定义应符合下列规定:

1额定工况的边界条件宜采用年平均气象条件下的气温、大 气压力、相对湿度和冷却水温:

2夏季工况的边界条件宜采用夏季最热三个月的日最高气

• 23 •

温的平均值,及其对应的大气压力、相对湿度和冷却水温;

3冬季工况的边界条件宜采用冬季最冷月的日最低气温的 平均值.及其对应的大气压力、相对湿度和冷却水温。

6.2.2工业供热机组的工况定义应符合下列规定;

1额定供热工况的边界条件宜采用年平均气象条件下的气 温、大气压力、相对湿度和冷却水温,以及額定供热参数和流量;

2最大供热工况的边界条件宜采用年平均气象条件下的气 温、大气压力、相对湿度和冷却水温,以及额定供热参数和最大供 热流此

6.2.3供暖供热机组的工况定义应符合下列规定:

1供暖期额定供热工况的边界条件宜采用供暖期平均气象 条件下的气温、大气压力、相对湿度和冷却水温,以及额定供热蒸 汽参数和流量;

2供暖期最大供热工况的边界条件宜采用供暖室外汁算温 度、供暖期平均气象条件下的大气压力、相对湿度和冷却水温,以 及额定供热蒸汽参数和最大供热流量.

6.2.4机组額定功率应为額定工况规定的边界条件、规定的凝汽 器背压、规定的补水率、发电机额定功率因数和额定氢压等条件下 100%负荷时的出力。

注:】规定的补水率:亚临界及以下参数机组宜取3%.亚临界以上参 数机组宜取1.5%:当考核机组热耗率时.补给水率应取0.

2非氢冷发电机组不考虑额定氢压.

6.2.5机组最大功率应为冬季工况规定的边界条件、规定的凝汽 器背压、补水率0%、发电机额定功率因数和额定氢压等条件下, 燃气轮机或联合循环机组100%负荷时的出力.

注:非氢冷发电机组不考儀額定氢压.

6.3机组参数选择及匹配

6.3. 1燃气轮机或联合循环机组在设计预定运行条件下基本负

• 24・

荷的主要性能参数应包括额定工况、夏季工况和冬季工况条件下 的燃气轮机或联合循环机组现场出力和热耗率、燃气轮机排气流 樓、压力和温度等.

6.3.2余热锅炉的热力参数应按下列原则确定:

1余热锅炉应根据燃气轮机排气特性设计,蒸汽参数和压力 级数应与汽轮机相匹配,通过热力系统优化计算确定;

2余热锅炉的设计工况应与燃气轮机在预定运行的年平均 气象参数下的排气流量、压力,温度相匹配,还应检验其在预定运 行的夏季工况和冬季工况的边界条件下的蒸汽流量、压力和温度;

3多种燃料机组的余热锅炉受热面热力参数选择应满足燃 用主燃料时安全适应性的要求,同时还应满足燃用备用燃料时安 全适应性的要求;

4 E级及以下机组宜采用双压无再热循环的汽水系统,F级 及以上机组宜采用三压再热循环的汽水系统;

5不同压力级数余热锅炉的节点温差、接近点温差和烟气阻 力宜按现行行业标准《燃气-蒸汽联合循环设备采购基本信息》 JB/T 8953. 1的有关规定选取。

6.3.3汽轮机的最大进汽量应与相应的余热锅炉最大蒸发量相 匹配;对“多拖一"配置的机组,汽轮机的最大进汽量应与相应的余 热锅炉最大蒸发量之和相匹配。

6∙ 3.4过热蒸汽及再热蒸汽系统的压降及温降应符合下列规定:

1 "一抱一"配置,E级及以上机组的余热锅炉高压过热器出 口至汽抡机高压主汽门前的压降不宜大于汽轮机高压主汽门额定 进汽压力的3%,E级以下机组可适当放大;高压主蒸汽的温降应 根据压降引起的等熔温降和散热温降确定,E级及以上机组的余 热锅炉高压过热器出口至汽轮机高压主汽门前的温降不宜大于 2. OC,E级以下机组可适当放大:

2 "一拖一”配置机组再热蒸汽循环系统,汽轮机再热主汽门 最大进汽压力应按汽轮机高压缸最高排汽压力减去再热管道和再

• 25 •

热器的总压降确定,总压降不宜大于汽轮机高压缸最高排汽压力 的8%,其中高温再热蒸汽的压降宜为汽轮机高压缸最高排汽压 力的2.0%〜2. 5%;再热蒸汽的温降应根据压降引起的等增温降 和散热温降确定,再热器出口至汽轮机再热主汽门进口的温降不 宜大于2. 0C:

3 "一拖一”配置,E级及以上机组的余热锅炉低压过热器出 口至汽轮机低压主汽门前的压降不宜大于汽轮机低压主汽门额定 进汽压力的6%,E级以下机组可适当放大;低压主蒸汽的温降应 根据压降引起的等熔温降和散热温降确定,E级及以上机组的余 热锅炉低压过热器出口至汽轮机低压主汽门前的温降不宜大于 3. 0C,E级以下机组可适当放大;

4 "多拖一”配置机组的各蒸汽系统的压降和温降数值可根 据实际的管道布置情况计算确定.

6.4机组设计性能指标计算

6.4.1机组设计气耗率应按主机供货合同中的热耗率保证值 计算.

6.4.2 机组设计性能指标计算可采用本标准附录A的计算 方法.

6.4.3设计厂用电率计算可按现行行业标准《火力发电厂厂用电 设计技术规程》DL/T 5153的有关规定执行.

• 26 •

7主厂房区域布置

7.1 一般规定

7. 1-1燃机电厂的主厂房区域布置应适应电力和热力生产的工 艺流程要求,按设备型式确定,并应做到设备布局和空间利用合 理.管线连接短捷、整齐,厂房内部设施布置紧凑、恰当,巡回检查 的通道畅通。

7.1.2联合循环燃机电厂的主设备布置时应进行优化,在经济合 理的条件下宜减少燃气轮机与余热锅炉间排气压损.缩短余热锅 炉与汽轮机间蒸汽管道.

7.1.3主厂房区域布置应结合厂区地形、机组轴系配置方式、燃 气轮机的进排气方式、汽轮机的排汽方式和施工条件等优化确定。

7.1.4热网首站的布置设计应符合现行行业标准《火力发电厂供 热首站设计规范》DL/T 5537的有关规定.

7.2燃气轮机及其辅助设备布置

7. 2. 1燃气轮机可采用室内或室外布置.对环境条件差、严寒地 区、对设备噪声有特殊要求或F级及以上的机组.燃气轮机宜采 用室内布置.

7.2.2简单循环和多轴配置联合循环的燃气轮机与发电机组宜 采用低位布置。

7.2.3燃气轮机的相关辅助设备应就近布置在其周围.当燃气 轮机室外布置时.辅助设备应根据环境条件和设备本身的要求设 置防雨、伴热或加热设施。

7.2.4燃气轮机润滑油系统设备的布置应符合下列規定:

I燃气轮机主油箱、油泵、冷油器及油净化装置等宜布置在

• 27 •

远离高温管道处;

2燃气轮机主油箱、储油箱、油净化装置及油系统的防火 措施应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB 50229的有关规定;在燃机厂房外侧的适当位置宜设置润滑 油事故油箱(坑),其布置标高和排油管道的设计应满足主油箱、 储油箱等事故排油通畅的需要;若多套润滑油系统共用一个事 故油箱(坑),事故油箱(坑)的容积不应小于一套最大润滑油系 统的油量;若燃机供货商对润滑油系统主油箱已有火灾事故消 防保护措施,可根据燃机供货商的设计要求不设润滑油事故油 箱(坑);

3当设置润滑油事故油箱(坑)时,设备事故放油门均应布置 在安全及便于操作的位置,其操作手轮应设在距排油设备外缘5m 以外的地方,并应布置两条人行通道通往此处。

7.2.5对燃气轮机进风口周围噪声有特殊要求时,应采取在适当 位置设置隔声墙等降噪措施.

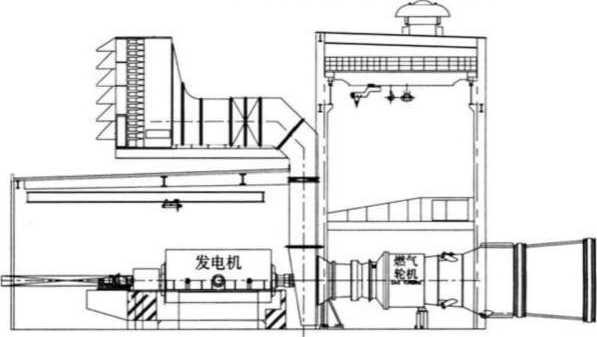

7.3余热锅炉及其辅助设备布置

7.3.1余热锅炉宜露天布置,炉顶可加装防雨罩。当燃机电厂地 处严寒地区时.余热锅炉可采用紧身封闭或室内布置.

7.3.2给水泵组宜室内布置,可与低压省煤器再循环泵等辅助设 备集中布置在余热锅炉側面的给水泵房内.

7.3.3余热锅炉的辅助设备、附属机械及余热锅炉本体的仪表、 阀门等附件露天布置时,应根据环境条件和设备本身的要求采取 防雨、防冻、防腐等措施.露天布置的辅机应采取降噪措施,其电 动机宜采用全封闭形式.

7.4汽轮机布置

7.4.1汽轮机应室内布置。

7.4.2当汽轮机为轴向或侧向排汽时,汽轮机宜低位布置;当汽

• 28 •

轮机为垂直向下排汽时,汽轮机宜高位布置.

7.5控制室布置

7.5.1简单循环燃机电厂的控制室宜布置在燃机附近。

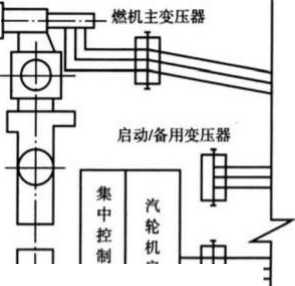

7.5.2联合循环机组集中控制室宜布置在主厂房运转层合适的 位置,也可布置在主厂房外的其他建筑物内.

7.6维护检修

7.6.1主厂房内应在适当位置设置检修场和放置检修工具的场 所。检修场的大小和数量应满足检修摆放及大件吊装等要求.

7.6.2主厂房内应设置桥式起重机,起重量宜根据检修时起吊的 最重件确定.安装标高应按所需起吊设备的最大起吊高度确定. 除桥式起重机能起吊的设备以外,还应设置必要的检修起吊设施 或移动式起吊设施。针对不同起重址需要检修的设备、管件和阀 门的起吊设施的设置原则可按现行国家标准《大中型火力发电厂 设计规范》GB 50660和《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的 有关规定执行。

7.6.3主厂房内各主、辅机应有必要的检修起吊空间、摆放场地 和运输通道,并应满足发电机抽转子、凝汽器抽管空间的要求。在 零米层检修场处宜设置大门•门的大小尺寸应满足大件运输要求, 并与厂区道路相连通。

7.6.4当单轴配置的联合循环发电机组采用发电机中间布置时, 应设置发电机抽转子时发电机横向平移或整台吊出的检修设施和 场地.

7.6.5室外布置的燃气轮机及其辅助设备的周围应留有起吊运 输设备进出的道路,以及将发电机转子吊出的检修位置.并应留有 足够检修零部件堆放的场地.

7.6.6余热锅炉及其辅助设备应留有设备检修起吊设施或检 修起吊的空间位置,其周边宜方便起吊运输设备通行和检修零

♦ 29 •

部件堆放。

7.6.7主要阀门布置位置应方便操作和维修,必要时应设置操 作、维修用平台.

• 30 •

8燃料供应设备及系统

8.1燃油系统及设备

8.1.1燃机电厂的燃油系统设计应根据电厂规划容量、燃油品种 和耗油量、来油方式、来油周期等情况,经技术经济比较后确定。

8.1.2燃料为重油时,宜采用180号重油.其处理前的微量金属 极限含量和含硫量等油品品质应满足燃气轮机制造厂对液体燃料 的技术要求.并应符合当地环保规定.

8. 1.3原油或重油系统应设置燃油加热系统。轻油系统应根据 油品品质和燃机电厂所在地的气象条件,必要时设置加热保温 设施.

8.1.4燃油系统应设回油管道,回油量应满足在负荷变化时燃气 轮机稳定运行的要求。

8. 1.5 卸油系统应符合下列规定:

1当水路来油时,卸油码头的容量和设施应根据与相关部门 商定的油船吨位及卸油时间确定;

2当铁路来油时,卸重油或原油宜采用下卸式并设低位油 槽;卸轻油宜采用上卸式,卸油站台的长度宜能容纳12节〜24节 油槽车,卸车时间宜为6h~12ht

3当汽车来油时.宜采用集油管的卸油方法,卸油时间宜为 0. 5h〜Ih;

4油源较近且具备条件时.可采用管道输送;

5卸油泵型式应根据油品黏度、卸油方式及消防规范要求确 定;卸油泵台数不宜少于2台(其中1台备用),当最大1台泵停用 时.其余泵的总流量应满足在规定的卸油时间内卸完车、船的装载 量;卸油泵的压头裕量不宜小于30%;

6卸油泵的进油管宜采用单母管低位布置.卸油泵的出口油 管宜为单母管架空布置,扩建时可再设一根母管至扩建油罐。

8. 1.6储油系统应符合下列规定:

I当轻油仅作为燃气轮机启动点火前和停机时冲洗用油时, 宜设置2个轻油罐,油罐容城宜按油源条件及机组负荷性质确定I 当燃气轮机全燃轻油时.轻油罐的数量不宜少于2个,轻油罐总容 量宜按不低于IOd总耗油量选用,或按油源条件和燃油运输方式 等经技术经济比较后确定;

2重油罐及原油罐的数量不宜少于3个,重油罐、原油罐和 净化油罐总容量不宜低于15d总耗油量,或按油源条件和燃油运 輸方式等经技术经济比较后确定;

3油罐至输油泵进口管道宜采用单母管、地下布置;输油泵 出口至油处理设备的油管道宜采用母管制,管道宜架空布置;

4输油泵房宜靠近油旗区布置;当油罐的最低液位能满足输 油泵吸人压头时,输油泵可布置在燃油处理室内,可不设输油 泵房,

5输油泵型式应根据油质和供油参数要求确定,轻油输油泵 可选用螺杆泵或离心泵,原油和重油输油泵宜选用螺杆泵;

6输油泵的台数宜为3台,单台泵出力宜为输油系统总容量 的50%,当其中1台泵停用时,其余泵的总流量不应小于油处理 总量的110%.泵的流量裕量不宜小于10%,压头裕量不宜小于 5%,压头计算中的输油管道系统总阻力裕量不宜小于30%.

8. 1.7油处理系统应符合下列规定:

I油处理方式可采用离心式或静电式;经处理后的燃油质量 标准应满足燃气轮机制造厂对液体燃料的技术要求;油处理设备 线不应少于2条,当处理能力最大的I条线停用时,其余处理线总 的口处理量不应小于全厂燃气轮机总的日耗油量;

2油处理后的净化油至净化油罐的管道宜采用母管制。

8. 1.8燃油前置系统应符合下列規定:

I净化油罐宜设置3个;当油罐区有扩建余地时,每个油罐 的容量应满足本期燃气轮机Id的总耗油量:当油罐区无扩建余地 时,每个油罐的容量应满足规划装机容fit ɪd的总耗油最;

2净化油罐采用浮球式高位吸油时,最低吸油口应高于油罐 底部80Omm以上:

3当燃油处理室与净化油罐较近,且能满足前置泵的吸头 时,前置泵可布置在燃油处理室内;若不能满足前置泵吸头要求, 供油系统应设供油泵I

4燃气轮机前置泵配置宜采用单元制;当燃用轻油时,每台 燃气轮机应设置2台前置泵,其中1台运行,1台备用;当燃用重 油时,每台热气轮机应设置2台轻油泵和2台重油泵.其中各1台 运行,1台备用;油泵流量不应小于燃气轮机耗油量及其回油量之 和的110%,压头裕量不宜小于5%;压头计算中的燃油系统总阻 力裕量不宜小于30%.前置泵出口应设可切换的高精度徳网:

5净化油罐至前置泵管道和净化油回油管道宜采用单母管; 前置泵出口至燃气轮机前管道宜采用单元制架空布置;当燃气轮 机台数较多且管道布置困难时,也可按工程分期采用分段母管制. 8. 1.9重油、原油的卸油、储油及供油系统应有加热、伴热和吹扫 设施,其设计原则应符合国家现行标准《大中型火力发电厂设计幾 范》GB 50660、《小型火力发电厂设计规范》GB 50049和«发电厂 油气管道设计规程》DL/T 5204的有关规定。

8.1. 10以重油或原油为燃料的燃机电厂应设置添加飢抑制剤的 加药设施.

8.1.11燃油系统中应设污油、污水收集及有关的含油污水处理 设施.

8. 1.12燃油系统的防爆、防火、防静电和防雷击的设计应符合现 行国家标准《石油库设计规范》GB 50074、《爆炸危险环境电力装 置设计规范》GB 50058和《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB 50229的有关规定。

• 33 •

8.2天然气系统及设备

8. 2.1燃用天然气的燃机电厂备用燃料系统的设置.应根据供气 气源的稳定性及可靠性、机组在电网中承担的负荷性质、备用燃料 的来源及工程造价等因素,经技术经济比较后确定。

8.2.2进厂天然气应符合下列规定:

1进厂天然气管道输送能力宜按全厂小时最大耗气量设计;

2进厂天然气质量应符合现行国家标准《天然气》GB 17820 的有关规定;

3进厂天然气系统设计参数应按上游来气接口处设计参数 选取.

8.2.3厂内天然气系统的设计应根据气源状况、燃气轮机进气要 求、环境条件等确定。应符合下列规定:

1厂内天然气系统设计参数的选取,应能保证燃机电厂安 全、满发、经济运行,并节省投资;

2厂内天然气系统设备及管线布置应保证安全、节省投资、 方便运行操作和维护检修;

3厂内天然气系统应根据燃气轮机各种运行工况下进气压 力波动范围和波动速率要求,采取必要的稳压措施.

8. 2.4厂内天然气调压站的设计应符合下列规定:

1调压站的调压模块宜按每台机组设I套配置,每套宜设置 2条调压支路,1条运行1条备用.每条调压支路应按单台燃气轮 机最大耗气量设计;调压模块也可按多台机组设1套配置,公用1 条备用调压支路,当其中1条调压支路停运时,其余调压支路的计 算流通能力应能满足所供燃气轮机最大耗气fft;启动锅炉的调压 支路应单独设置t

2调压站的调压器宜采用自力式调压阀.并应满足燃气轮机 调节精度的要求;分离器、过滤器的型式和容量应根据供气条件和 燃气轮机要求选取;分离器和过滤器宜串联设置.过滤器应设置

• 34 •

备用I

3当需要设置增压机时,每台燃气轮机宜设置1台增压机, 不设备用.容量可按该台燃气轮机最大耗气量的1. 1倍选取;增压 机的选型应根据燃气轮机耗气量、燃气轮机燃料技术要求、增压机 进出口压力、增压机特性、天然气气质条件、电厂运行检修条件等 因素,经技术经济比较后确定;增压机宜采用电动机驱动;

4严寒地区站内管道设备及厂区天然气管道应采取防冻 措施;

5调压器出口联络管或总管上和增压机出口管道上均应装 设安全阀;调压站内的受压设备和容器,也应设置安全阀;安全阀 泄放的气体可引入同级压力的放散管;

6调压站宜露天布置或半露天布置;在严寒及风沙大的地 区,也可采用室内布置,但必须采取防爆措施;

7调压站内应配置必要的检修起吊设备,并应设置必要的检 修场地与通道:管道布置应便于阀门操作和设备检修;

8调压站内应设置天然气凝析液排污系统.排出的污物、污 水应收集处理;

9需要设置天然气露点加热器时,加热热源和方式应经技术 经济比较确定.

8.2.5厂区天然气管道设计应符合下列规定:

1调压站至燃气轮机的天然气管道宜采用单元制;

2天然气管道设计压力和设计温度,应按各管段管内天然气 可能出现的最高工作压力和最高工作温度确定;

3厂区天然气管道材质和规格应根据设计参数选择,可按现 行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163、《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T 9711、《低中压锅炉用无缝钢管》 GB 3087、《高压锅炉用无缝钢管》GB/T 5310和《流体输送用不锈 钢无缝钢管》GB/T 14976选材,并应符合现行国家标准《压力管 道规范工业管道》GB/T 20801系列的有关规定;

• 35 •

4天然气管道强度计算、水力计算可按现行行业标准《发电 厂油气管道设计规程》DL/T 5204的有关规定执行;

S厂区天然气管道管径,可按天然气流量和输气允许压降计 算确定t当压降无法确定时,也可按天然气流速15m/s〜30m/s估 算管径并校核压降;

6厂区天然气管道的敷设方式可采用埋地敷设;高支架架空 敷设或低支架地面敷设,不应采用管沟敷设I天然气管道与其他建 (构)筑物和管线的最小水平净距和垂直净距,以及管道布置敷设, 应符合本标准第5.3节的规定;

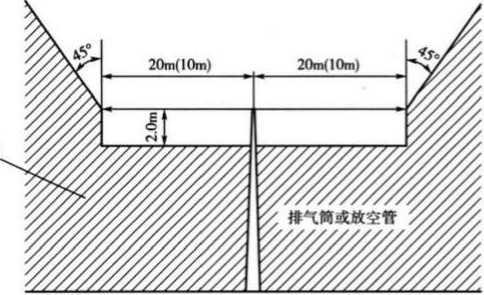

7厂区天然气系统应设置放散管和安全阀泄放管,可在调压 站区域和主厂房区域设置放散竖(立)管集中排放,其设置和布置 原则应符合现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251和 《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的有关规定:放散竖 (立)管与周围建筑物的间距和高度要求应符合现行国家标准《石 油天然气工程设计防火规范》GB 50183的有关规定;

8直埋天然气管道应采取外防腐加阴极保护的联合防护措 施•其设计应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/ T 21447和《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448的 规定,

9宜埋管线穿越车行道路或设备检修区域时应采用外套管 保护,

10天然气管道与阀门、设备等应采用法兰连接,其他应采用 焊接连接.

8.2.6辅助设施及其他设计应符合下列规定;

ɪ进厂输气总管上应装设紧急切断阀,并应布置在安全且便 于操作的位置;

2进厂天然气管道宜根据需求确定是否设置天然气流量计 魅装置和气质监测取样设施I

3岗压站应设置避雷设施,站内管道及设备应设有防睁电接

• 36 •

地设施:

4厂内天然气管道的保温油漆和防腐应符合国家现行标准 《发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072和《钢质管道外腐蚀控制 规范》GB/T 21447的有关规定;埋地天然气管道采用挤压聚乙烯 防腐层时,应符合现行国家标准《埋地钢质管道聚乙爆防腐层》 GB/T 23257的规定;调压站外连接埋地管道处应设置绝缘法兰, 绝缘法兰应符合现行行业标准《绝缘接头与绝缘法兰技术规范》 SY/T 0516的规定;

5厂内天然气系统应设置惰性气体置换系统;根据压力等级 要求置换接口应设置隔离阀和止回阀,正常运行时应使天然气系 统和置换系统物理隔离;置换时宜采用软管连接;置换气体的容量 宜为被置换气体总容量的2倍;

6厂内天然气系统应设置用于气体置换的吹扫和取样接头 及放散管等;根据布置或安全要求,放散管可单独设置•也可部分 集中引至放散竖(立)管;放空气体排入大气应满足环保和防火 要求:

7天然气管道施压前.管径DNIOo及以上的管道宜进行清 管和吹扫,管径DNIOO以下的管道可只进行吹扫;天然气管道在 投入使用前应进行干燥清管,必要时可加入吸湿剂;

8吹扫介质宜采用不助燃气体,严禁采用氧气和可燃气体, 吹扫流速不宜低于20m/s,吹扫压力不应大于工作压力;管线应分 段吹扫,吹扫应反复数次;

9厂内天燃气管道安装完毕后,应采用水作介质进行强度试 验,强度试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得小于0.2MPa, 试验稳压时间不应少于4h;

10在管道强度试验合格后,应采用空气、氮气或其他不易燃 和无毒的气体作介质进行严密性试验,试验压力应为设计压力,试 验稳压时间不应少于24h;

11埋地天然气管道应设置转角粧、交叉和警示牌等永久性标

• 37 •

志;易于受到车辆碰撞和破坏的管段,应设置警示牌等保护措施;

12厂内天然气调压站和前置模块区域应设置围墙或围棚, 并应设置警示牌,入口处应设置火种存放箱和静电释放装置。

8.3中低热值合成气系统及设备

8. 3.1燃用中低热值合成气的燃机电厂,应设置启动燃料系统, 启动燃料宜采用轻柴油。后动时燃机需达到一定的负荷方可由启 动燃料切换至合成气,燃机降至一定的负荷需切回至启动燃料,燃 料切换时燃机的负荷应根据燃机型号以及合成气的热值确定.

8.3.2中低热值合成气系统的设计应根据气源状况、燃气轮机对 燃料参数要求、环境条件等确定.

8.3.3燃用中低热值合成气的燃机电厂,应根据燃气轮机对华白 指数的要求对合成气进行稀释,稀释介质可选用蒸汽或者飯气.

8.3.4中低热值合成气管道设计应符合下列规定:

1中低热值合成气气源紧急切断阀前总管和中低热值合成 气供应系统管道上应设置安全放散系统;安全放散系统管道宜按 不同压力等级分别接入放散竖(立)管;放散竖(立)管的设置和布 置原则应符合现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251 和《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的有关規定:

2在调压站下游管路上应设置启动排气系统,启动排气系统 管道宜接入火炬I启动排气母管上还应设置满足燃料切换要求的 流量调节阀:

3燃机人口合成气管路上可设置緩冲耀。

8.3.5燃气轮机启动、停机和燃料切换时应采用高压嵐气对燃烧 系统进行清吹.当氮气系统设置氮压机时,襯压机的下游应设置 两级串联的飼气储罐,两级储罐之间应设置气动调节阀*将制氮机 出口較高的压力调至燃机需要的压力.

8.3.6合成气调压站及辆助设施系统的设计可参照天然气系统 的相关要求执行。

・38 •

9燃气轮机设备及系统

9.0∙l燃气轮机应根据燃料供应情况确定采用单燃料或双燃料 系统.F级及以上等级燃气轮机不宜燃用重油.

9.0.2燃气轮机进气系统设计应符合下列规定:

1燃气轮机的进气过滤装置应具有过滤、防水及防杂质进入 的功能;当压气机进口可能发生结露或结冰情况时,该系统还应有 防冻功能:

2建在海边或大气环境不良地区的燃机电厂.燃气轮机进气 道应有有效防腐蚀措施;

3燃气轮机进气道上应设消声装置;

4燃气轮机进气系统应根据现场空气情况合理选用自清式 或多级靜态过i⅛装置;

5环境温度较高的燃机电厂,经技术经济比较合理时,燃气 轮机可安装进气冷却装置。

9,0∙3燃气轮机冷却水系统设计应符合下列规定,

1燃气轮机的冷却水宜采用闭式循环冷却水,用水压力和水 质应满足制造厂的要求;

2联合循环发电机组的冷却水系统可采用单元制或母管制; 对于多轴联合循环燃机电厂.若有可能简单循环运行,或燃机和汽 机要求不同时,燃机侧和汽机侧冷却水系统可分开设置.

9.0.4燃气轮机的水洗系统应根据制造厂的要求设置.

9.0.5燃气轮机可采用干式低离燃烧器或向燃气轮机燃烧室内 注水或注蒸汽的方式降低燃机出口犯氧化物的含量。

9.0.6燃用液体燃料的燃气轮机应就近设置污水坑和排油坑. 坑的容积应能分别容纳燃气轮机清洗的含油污水和机组启动失败

* 39 •

时的排油.

9. 0.7燃气轮机润滑油系统设计应符合下列规定:

1单轴机组,燃气轮机、蒸汽轮机及发电机宜合用同一套润 滑油装置:

2多轴机组,燃气轮机发电机组和蒸汽轮机发电机组润滑油 装置宜分别设置.

• 40 •

10余热锅炉及系统

10. 1余热锅炉设备

10. 1. I余热锅炉排烟温度宜高于烟气的酸露点温度IOC以上.

10. 1.2对于燃用原油和重油的燃机电厂,余热锅炉应设置吹灰 系统、锅炉水清洗系统与废水收集系统.废水收集系统与燃气轮 机含油污水系统的排水可合并.吹灰器数量及其布置应根据燃气 轮机排气中的含灰量及灰的黏度确定.

10.2烟气系统

10.2.1烟道、烟囱的设置应符合下列规定:

1烟囱的设置应根据机组循环方式、余热锅炉型式及布置方 式等因素确定,烟囱的高度应能满足烟气排放的环保要求,烟囱的 出口直径应根据燃气轮机排气量及烟囱出口流速确定;每台余热 锅炉宜设置1座烟囱.烟囱内宜安装电动挡板门;

2烟囱上宜安装消声器。

10. 2. 2联合循环发电机组旁路烟囱和切换挡板的设置可根据建 设进度和运行方式确定.旁路烟囱的烟气切换挡板门应可考、灵 活,由密封空气进行密封.挡板门宜选用液压驱动机构驱动,并能 固定在全闭、30%〜40%升、全开3个位置.旁路姻囱切换挡板门 宜设置2台密封风机,1台运行,1台备用.密封风机的风城裕量 不应低于10%,压头裕量不应低于20%.

10.3 给水系统

10.3.1给水系统的确定应符合下列规定:

1双压余热锅炉应配置高压电动给水泵:三压余热锅炉应配

・41・

置高中压电动给水泵,高中压电动给水泵应根据机组的运行方式、 投资等因素确定采用分泵或合泵的方案;

2若低压汽包与除氧器水箱合并设置,可不设低压给水泵:

3高压给水泵宜采用调速泵,中压给水泵可采用调速泵或定 速泵。

10.3.2给水泵的选择及其台数、容量的确定应符合现行国家标 准《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660和《小型火力发电厂设 计规范》GB 50049的有关规定。

10.3.3除氧方式可采用余热锅炉低压汽包自除氧,也可采用低 压加热除氧或凝汽器真空除氧。

10.3.4除氧器、给水箱的台数和容量应符合下列规定:

1每台余热锅炉宜配置1台除氧器.低压汽包可兼作除氧器 水箱f

2除氧器的总容量应根据最大给水消耗量选择,水箱的有效 储水量宜为5min-IOmin的余热锅炉最大连续蒸发量时的给水 消耗量:

3除氧器的启动汽源可采用启动锅炉蒸汽、厂用辅助蒸汽或 余热锅炉自身蒸汽;正常运行时,除氧器加热蒸汽宜优先采用余热 锅炉自身蒸汽;

4除氧器及其有关系统的设计应采取可靠的防止除氧器过 压爆炸的措施,并应符合《电站压力式除氧器安全技术规定》(能源 安保口99I]7O9号)的相关规定。

10.4排污、排汽和疏水系统

10. 4.1余热锅炉的连续排污和定期排污的系统及其设备应符合 下列规定:

1对汽包锅炉宜采用一级连续排污扩容系统;连续排污扩容 系统应有切换至定期排污扩容器的旁路:

2定期排污扩容器的容量应满足锅炉事故放水的要求。

・42 •

10.4.2余热锅炉的向空排汽管和安全阀排汽管应装设消声器。

10.4.3直流锅炉启动疏水系统可设置单独的疏水扩容器,也可 与定排犷容器合并设置.

10.5烟气脱硝系统

10. 5. 1脱硝工艺的选择原则应符合下列规定:

I余热锅炉脱硝应选用选择性催化还原烟气脱硝工艺;

2脱硝效率应根据环保排放控制标准、环境影响评价批复意 见的要求,经技术经济比较确定.

10.5.2燃用气体燃料时,催化剂宜按一层配置,可不设备用层.

10.5.3还原剂选择、储存和供应等系统应符合现行行业标准《火 力发电厂烟气脱硝设计技术规程》DL/T 5480的有关规定。

• 43 •

11汽轮机设备及系统

11.0.1联合循环机组的汽轮机不宜设置抽汽回热系统。当燃用 液体燃料时,根据燃料特性可设一级抽汽回热系统.

11.0∙2主蒸汽和再热蒸汽系统设计应符合下列规定:

1果用"多掩一"配置时,主蒸汽系统和再热蒸汽系统应采用 母管制:采用"一拖一”单轴配置时,主蒸汽系统和再热蒸汽系统应 采用单元制;采用"一■拖一”多轴配置时,主蒸汽系统和再热蒸汽系 统宜采用单元制;

2主蒸汽管道和再热蒸汽管道设计压力和设计温度应按照 最不利工况选取.选取原则应符合现行国家标准《电厂动力管道设 计规范》GB 50764的有关规定,并校核其他工况。

11.0.3蒸汽旁路系统设计应符合下列规定:

1联合循环燃机电厂的蒸汽旁路系统应能在汽轮机启动或 甩负荷时.及时向凝汽器排除多余的蒸汽;

2蒸汽旁路系统应根据余热锅炉的各种不同压力级,设置对 应的蒸汽旁路;

3蒸汽旁路系统应采用单元制.各级蒸汽旁路宜按100%容 量选取;

4旁路阀的执行机构宜选用气动或液动.

11.0.4凝结水系统设计应符合下列规定:

1凝结水系统及凝结水泵的配置应符合现行国家标准《大中 型火力发电厂设计规范》GB 50660和《小型火力发电厂设计规范》 GB 50049的有关规定:凝结水泵容量选择应满足蒸汽旁路投入时 对凝结水量的要求;

2凝结水管道设计压力的取用应符合现行国家标准《电厂动

• 44 •

力管道设计规范》GB 50764的有关规定.设计温度应取用凝结水 系统的最高工作温度。

11.0.5联合循环机组的凝汽器应具有凝结汽轮机排汽或凝结各 级旁路同时排入蒸汽的能力,两者比较应取较大值.

11.0.6辅机冷却水系统设计应符合下列规定:

1对单轴配置的联合循环发电机组,辅机冷却水系统宜与燃 机冷却水系统共用;

2对多轴配置的联合循环发电机组,辅机冷却水系统可采用 母管制,也可采用单元制。

11.0.7热网系统的设计应符合现行行业标准《火力发电厂供热 首站设计规范》DL/T 5537的有关规定.

• 45 •

12水处理系统

12.1除盐水制备

12.1.1除盐水制备系统的设计应根据进水水质、燃气轮机用水 水质要求、余热锅炉补给水水质要求、其他用水水质、水量及环境 保护的要求等因素.经技术经济比较确定.

12.1.2除盐水制备系统的出水水质应符合现行国家标准《火力 发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145和现行行业标 准《燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉水汽质量控制标准》DL/T 1924的有关规定,还应满足燃气轮机用水水质要求.

12. 1.3除盐水制备系统工艺可选用离子交换法、反渗透预脱盐 加离子交换法或反渗透预脱盐加电除盐等除盐系统,应结合工程 具体条件,经技术经济比较确定.工艺选择应符合下列规定:

1酸碱供应困难或除盐系统废水排放受环保要求限制时,宜 选用反滲透预脱盐加电除盐系统;

2纯凝工况运行的联合循环机组,宜选用反渗透预脱盐加电 除盐系统。

12.1.4除盐水制备系统的正常出力应满足燃机电厂全部机组正 常运行所需补充的水量,各项正常水汽损失应符合表12. 1.4的 规定.

袤12.1.4电厂各项正常水犬损失

|

序号 |

损失类别 |

正常损失 | |

|

1 |

厂内水汽 循环损失 |

100MW握及以上机组 |

余热铁炉最大连续蒸发量的2.0% |

|

IOoMW级以下机组 |

余热锅炉■大连续薫发量的3.0% | ||

|

2 |

汽包斜炉排污损失 |

余热銅炉最大连续蒸发量的1.0% | |

* 46 •

续表12. 1.4

|

序号 |

损失类别 |

正常损失 |

|

3 |

厂内其他用水、用汽损失 |

根据具体工程情况确定 |

|

4 |

俄式焦水网损失 |

热水网循环水*的0∙5%~L0%或 根据具体工程情况确定 |

|

5 |

厂外供汽损失 |

根据具体工程情况确定 |

|

6 |

厂外供除it水幟 |

根据JI体工程情况确定 |

注:1厂内水汽械环损失包括凝结水处理系统.用式循环冷却水系统写水汽损

失、想机吹裁用汽、压气机叶片浄洗用水等.

2厂内其他用水、用汽损失包括燃气轮机用水.除it水系统用汽,间接空冷机 组循环冷却水损失.主、辅机干式冷却塔喷淋水漿,重质燃油处理洗涤用水 等水汽损失.

3表中IOOMW为燃机功率.

12.1.5除盐设备不宜少于2套,当有I套设备检修时,其余设备 应能满足全厂机组正常补水的要求.

12. 1.6除盐水箱的容积应与除盐系统的出力、机组容量、运行方 式和机组的扩建条件相协调,其总有效容积应满足全厂最大一台 余热锅炉化学清洗、后动或事故阶段的用水量要求,并应符合下列 规定:

1简单循环发电机组宜不少于24h的补给水量;

2联合循环发电机组宜为最大一台余热锅炉3h的最大连续 蒸发垢

3有外供蒸汽或除盐水的联合循环发电机组,除盐水箱宜另 计2h外供蒸汽或除盐水量.

12. 1.7除盐水泵出力及除盐水系统至主厂房的补给水管道,应 能同时输送最大1台机组启动补给水量或余热锅炉化学清洗用水 量和其余机组正常补给水量.补给水管道总数为2条及以上时, 任何1条管道停运,其余管道应能满足输送全部机组正常补给水 量。当选用不锈钢管材时,可只设1条管道。

• 47 •

12.1.8除盐水制备系统设计、设备选择和布置要求应符合现行 行业标准《发电厂化学设计规范》DL 5068的有关规定.

12.2凝结水精处理

12. 2. 1汽轮机组的凝结水精处理系统配置应根据余热锅炉和汽 轮机组型式及其参数、运行方式、冷却水水质和凝汽器管材质等因 素,经技术经济比较确定。

12. 2.2凝结水精处理系统的出水水质应符合国家现行标准《火 力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145和《燃气-蒸 汽联合循环机组余热锅炉水汽质量控制标准》DL/T 1924的有关 规定.

12. 2.3对由直流锅炉供汽的汽轮机组,全部凝结水应进行精处 理.精处理系统应设置除铁和除盐装置。其凝结水精处理系统设 置应符合下列规定:

1湿冷机组和表面式间接空冷机组除铁装置可不设备用设 备,但不应少于2台;直接空冷机组和混合式间接空冷机组除铁装 置应设置备用设箱;

2除盐装置应设置备用设备.

12.2.4对由亚临界余热汽包锅炉供汽的汽轮机组,全部凝结水 应进行精处理.其凝结水精处理系统设置应符合下列规定:

1冷却水水源为淡水,且给水按还原性全挥发处理工况设计 的湿冷机组的凝结水精处理装置可仅设置除盐装置,除盐装置可 不设芻用,但不应少于2台;

2冷却水水质为海水、苦咸水、再生水的湿冷机组的汽轮机 组的凝结水精处理系统应设置除盐装置,且应设有备用设备;

3表面式间接空冷机组的凝结水精处理系统宜仅设置除盐 装置,除盐装置可不设备用,但不宜少于2台;

4混合式间接空冷机组的凝结水精处理系统应设置除铁装 置和除盐装置,除铁装置和除盐装置均应设置备用设备;

• 48 •

5直接空冷机组的凝结水精处理系统宜选择阳阴分床工艺, 也可选择以除铁为主的粉末树脂过洩器,当给水按加氧处理工况 设计时,应采用阳阴分床系统;阳阴分床或粉末树脂过滤器均应设 有备用。

12.2.5对由高压及超高压余热锅炉供汽的汽轮机组.其凝结水 精处理系统设置应符合下列规定:

1冷却水水源为淡水的湿冷机组或表面式间接空冷机组,可 不设置除盐装置;

2冷却水水源为海水且凝汽器采用钛管时,或冷却水源为苦 咸水、再生水且凝汽器采用不锈钢管时,可不设置凝结水除盐装置;

3冷却水水源为海水、苦咸水或再生水且凝汽器采用铜管 时,宜设置凝结水除盐装置,除盐装置可不设备用设备;

4直接空冷机组宜设置除铁装置,除铁装置可不设备用设备;

5承担调峰负荷的机组宜设置供机组启动用的除铁装置.除 铁装置可不设备用设备。

12.2.6对由中压汽包余热锅炉供汽的汽轮机组不宜设凝结水精 处理系统.

12.2.7凝结水精处理宜采用中压系统.

12.2.8凝结水精处理系统除铁或除盐装置应设有100%容量的 旁路装置.旁路阀门宜为自动阀门,同时还应设置旁路阀门的运行 检修阀门.

12.2.9凝结水精处理系统设计、设备选择和布置要求应符合现 行行业标准《发电厂化学设计规范》DL 5068的有关规定.

12.3热力系统的化学加药和水汽取样

12.3.1热力系统的化学加药处理和水汽取样系统设计应满足现 行国家标准《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145和现行行业标准《燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉水汽质 ⅛t控制标准》DL/T 1924的有关机组汽水品质要求.

• 49 •

12.3.2热力系统的化学加药处理应根据机炉形式、参数及水化 学工况设置,系统设计、设备选择和布置要求应符合现行行业标准 《发电厂化学设计规范》DL 5068的有关规定.并应符合下列规定:

1当热力系统为全铁材质时,给水宜采用氧化性全挥发水化 学工况.凝结水或给水应加氨处理;当热力系统含铜材质时,给水 应采用还原性全挥发水化学工况,凝结水或给水应采用加氨和还 原剂联合处理;当机组蒸汽用于食品加工或采用混合式加热生活 用水时,不得选用联胺等对人体有害的还原剂;

2水冷机组的中压、高压汽包的炉水宜采用加磷酸盐处理. 当凝结水设有除盐装置时,炉水可采用加氢氧化钠处理;空冷机组 中压、高压汽包的炉水宜采用加氢氧化钠处理;当低压汽包炉水作 为高、中压给水时,低压炉水不应加磷酸盐或氢氧化钠,

3化学加药系统应能满足联合循环机组停运期间的水化学 工况需要.

12.3.3热力系统的水汽监督项目、仪表及取样点设置应根据机 组容城、形式、余热锅炉参数、热力系统和化学监督的要求确定,并 宜符合表12. 3.3的规定.

* 12.3.3燃气联合權环机组水汽取样点及在线仪裏配置

|

項目 |

应设置的 取样点位置 |

中值压 机组 |

超高压 机組 |

亜临界 机組 |

直流炉 机網 |

备注 |

|

配置仪表及手工取样 | ||||||

|

凝结 水 |

親結水浆出口 (注1) |

CC,6、 Na.M |

CC4O1. Na、M |

CC .Ot. Na.M |

CCC、 Na、M |

— |

|

凝结水加药后 |

SC.M |

SC.M |

SCwM |

SC,M |

— | |

|

给水 |

中压省寿器 入口 |

CCfc pH、M |

CC, pH,M |

CC4SC, pH.M |

CCfc pH.M |

斜炉厂必须设 置敗样头•样水 合并检s! |

|

髙庫省媒券 人口 |

CC∙ pH、M |

CC、 pH、M |

CC,SC. pH,M |

CC,pH∙ SiO2vM | ||

• 50 .

续表12. 3.3

|

项目 |

应设置的 取样点位置 |

中、商压 机组 |

超高压 机組 |

亜憫界 机组 |

直流炉 机组 |

备注 |

|

配置仪表及手工取样 | ||||||

|

炉水 |

低压汽包 |

CCpH, 5、M |

CUpH, 6、M |

CC,pH、 6、M |

CC∙pH. 6、M |

燃炉厂必须设 *取样头,低抵 汽包兼作除气器 时•才需设溶气 表5 |

|

中压汽包 |

— |

SC. pH、M |

SC. pH,M |

SC, pH.M |

燃炉厂必须设 置取样头 | |

|

高压汽包 |

SC. pH.M |

SC. pH,M |

CC4SC, pH.S(λ. M(注5) |

— |

鋼炉厂必须设 置取样头 | |

|

抱和 蕪汽 |

低质饱和蒸汽 |

CC.M |

CC4M |

C&M |

CC, M |

燃炉厂必须设 置取祥头 |

|

中压饱和燕汽 |

— |

CC,M |

CC,M |

CC4M | ||

|

高压悔和 蒸汽(注1) |

CC.M |

CC* Na.M |

CCfc Na、M |

— | ||

|

过热 黨汽 |

低压过热蒸汽 |

CC、M |

CC、M |

CC、M |

8,M |

鋼炉厂必须设 ■取样头 |

|

中压过热蒸汽 |

— |

CC.M |

CC、M |

CC,M | ||

|

高压过热蒸汽 (注】、2) |

M |

DCC4 SO2.M |

DCC. SiO2. M |

DCC,Na. SiO2wM | ||

|

再熱 蕪汽 |

再热蒸汽入口 和出口 |

CC4M |

CC,M |

CC4M |

CC,M |

銅炉厂必須设 置取样头 |

|

砥水 |

热网加热器 |

CC.M |

CC.M |

CC、M |

CC.M |

— |

・51 ∙

续表12. 3.3

|

項目 |

应设置的 取样点位置 |

中、离压 机组 |

超髙压 机组 |

亜4ft界 机組 |

贪流炉 机组 |

备注 |

|

配置仪表及手工取样 | ||||||

|

冷却 水 |

取样冷却装 置冷却水/ 闭式循环 冷却水 |

SC, pH、M |

SC pH、M |

SC, pH、M |

SC、 pH.M | |

|

发电机内 冷却水 |

SC、 pH.M |

SC, pH,M |

SC. pH,M |

SC. pH.M |

可由发电机厂 配套设置•但应 将仪表信号送至 水汽取样监控 系统 | |

|

生产 回水 |

返回水管或 返回水箱出口 |

CC,M |

CC,M |

CC.M |

CC、M |

— |

注"海水或高含盐量水(电导率大于5000lιS/cm)冷却时,凝结水水案出口宜安 装在线飴度计:过热蒸汽压力大于12.6MPa以上的汽包炉的高压饱和蒸汽 和直流炉的过热蒸汽宜安装在线纳度计.

2頻繁启停机组且过热蒸汽压力大于12.6MPa以上的汽包炉和宜流炉的过 热蒸汽宜安装脱气电导表,其余宜安装氢电导率表.

3 DCC表示脱气电导表,通常包括电导率我、氯电导率表和脱气电导率表.SC 表示电导率表ICC表示氢电导率表:O?表示溶气我,PH表示pH «I Sith 裏示硅衣:Na表示納度计,M表示人工取样.

4硅表可选择多通道仪表,但炉水不应与蒸汽合用一块硅表.

5当炉水采用磷酸it处理时不宜设置复电辱率表,当炉水采用氢氯化钠处理 时应设置氢电导率表.

12.4冷却水处理

12. 4. 1冷却水处理系统的选择应根据冷却方式、冷却系统参数、 • 52 •

全厂水量平衡、水源水量及水质等因素经技术经济比较确定.并应 满足防腐烛、防垢和防菌藻和水生物滋生的要求.循环冷却水系 统水质控制指标应符合现行行业标准《发电厂化学设计规范》DL 5068的有关规定.

12.4.2循环冷却水系统应根据全厂水量、水质平衡确定排污量 及浓缩倍数.采用非海水水源时,浓缩倍数设计值宜为3倍〜5 倍,节水或环保要求高时可适当提高。采用海水水源时,浓缩倍数 设计值应根据动态模拟试验结果确定,宜为1. 5倍~2. 0倍.

12.4.3对于采用冷却池或湖泊冷却的循环冷却水系统,当冷却 水池容积与循环水流量的比值大于60h时,可按直流冷却水系统 设计.

12. 4.4循环冷却水处理系统设计、设备选择和布置要求应符合 现行行业标准《发电厂化学设计规范》DL 5068的有关规定.

12.4.5凝汽器管材应根据冷却水质合理选用,应符合现行行业 标准《发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则》DL/T 712的有关 规定.

12.5热网补给水及生产回水处理

12.5.1热网补给水处理系统的选择应根据原水水质、热网补给 水水质和水量的要求.结合全厂水处理系统情况,经技术经济比较 确定.

12. 5.2热网补给水水质应符合现行国家标准《火力发电机组及 蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145的有关规定,可采用锅炉排 污扩容器后的排污水或软化水、反渗透装置出水或除盐水.热网 补给水处理系统应与除盐水制备系统统筹设计,宜合并设置.

12. S.3生产回水水质应符合现行国家标准《火力发电机组及蒸 汽动力设备水汽质量》GB/T 12145的有关规定。生产回水处理 系统应根据回水水质、水量及回水用途情况,经技术经济比较确 定,并应符合下列规定:

• 53 •

1作为除盐水处理系统水源时,宜根据水质采取降温、除油 处理措施:

2作为凝汽器或除氧器水源时,宜根据水质采取除铁、除油 处理措施。

12.6废水处理

12.6.1燃机电厂各生产场所排出的各种废水和污水,宜按分质 分类的原则收集和储存,处理方式应根据水质、水量、复用和排放 要求,经技术经济比较确定。废水处理应符合现行行业标准《发电 厂废水治理设计规范》DL/T 5046的有关规定.

• 54 ■

13仪表与控制

13. 1 一般规定

13. I.丨燃机电厂仪表与控制的设计应针对机组特点进行,以满 足机组安全、经济、环保运行和启停的要求.

13.1.2燃机电厂的控制系统应按实用、可靠的原则设计,并应满 足机组在启动过程及不同负荷阶段的运行需要.

13.1.3对于涉及安全与机组保护的新产品和新技术,应在取得 成功应用经验后方可在设计中使用。

13. 1.4基于计算机的控制系统应具有抵御外部系统的非法入侵 对系统的破坏、攻击、信息窃取等非法操作的安全防护措施。

13.1.5仪表与控制电源、气源应符合现行行业标准《火力发电厂 热工电源及气源系统设计技术规程》DL/T 5455的有关规定.

13.1.6仪表与控制试验室应符合现行行业标准《火力发电厂试 验、修配设备及建筑面积配置导则》DlVT 5004的有关规定.

13.2自动化水平

13.2.1燃机电厂的自动化水平应根据机组在电网中的作用、机 组的容量和特点以及电厂运行管理水平等因素确定.

13.2.2机组及辅助车间系统的自动化水平应通过控制方式选 择、控制系统功能设计、主辅机设备可控性要求、运行管理组织等 来实现。

13.2,3机组的自动化水平应与燃机电厂的自动化水平相适应, 机组运行人员在少量就地操作和巡回检查人员配合下,能够在集 中控制室实现机组启动、运行工况的监视和调整、停机和事故处 理,并应满足经常快速启停的要求.

• 55 •

13.2.4辅助车间系统的自动化水平应与燃机电厂的自动化水平 相适应,辅助车间运行人员在少量就地操作和巡回检查人员配合 下,应能够在集中控制室或辅助车间控制点,实现辅助车间系统的 启停、运行工况的监视和调整、异常工况的事故处理。

13.2.5燃机电厂机组控制系统宜设有机组自启停功能(带少量 断点).

13.3控制方式及控制室

13.3.1燃机电厂应采用集中控制方式,多台机组宜合设一个集 中控制室.

13.3.2辅助车间系统应采用集中控制方式,控制点宜并人机组 集中控制室,也可单独设置一个控制室.

13.3.3余热锅炉烟气脱硝反应系统应在机组集中控制室进行监 控。脱硝还原剂储存和供应系统宜在辅助车间系统控制点进行 监控.

13.3.4调压站系统应在机组集中控制室进行监控。

13.3.5热电联产机组的燃机电厂,其热网系统应在机组集中控 制室进行监控.

13.3.6启动锅炉房可就地独立控制。

13.4检测与仪表

13.4.1检测应包括下列内容I

1压气机排气压力、燃气轮机/压气机洗涤水压力、燃气轮机 排气压力/温度、燃气轮机轴振动等燃气轮机主耍运行参数;

2汽轮机、余热锅炉主要运行参数;

3主要辅机的运行状态和参数;

4工艺系统的运行参数;

5电气设备的运行状态和运行参数;

6辅助车间系统的运行参数;

• 56 • *

7调压站系统的运行状态和运行参数;

8可燃气体、有毒气体可能释放区域的气体浓度;

9贸易结算測鼠参数;

10仪表与控制用电源、气源、水源及其他必要条件的供给状 态和运行参数;

11必要的环境参数。

13.4.2检测装置的设置应符合下列规定:

1余热锅炉的汽包应设置监视汽包水位的工业电视:

2简单循环燃机、联合循环余热锅炉应设置烟气排放连续监 测系统。

13.4.3机组保护系统的检测仪表应三重或双重化设置,重要模 拟量控制系统的检测仪表应双重或三重化设置。

13. 4.4测量腐蚀性或黏性介质时,应选用具有防腐性能的仪表、 隔离仪表或采用适当的隔离措施。

13.4.5测量油、水、蒸汽等介质参数的一次仪表不应引人控制 室。可燃气体测量的一次仪表严禁引入任何控制室。

13.4.6爆炸危险区域内的仪表选型应符合现行国家标准《爆炸 危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定.

13.4.7不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备.严禁 使用含汞仪表。

13.5机组保护

13.5.1机组保护应符合下列规定:

1机组保护系统的设计应有防止误动和拒动的措施,保护系 统电源中断和恢复不会误发动作指令.

2机组保护系统应遵守下列独立性原则t

1)燃气轮机、余热锅炉、汽轮机跳闸保护系统的逻辑控制器 应单独冗余设置;

2)保护系统应有独立的輸人/输出信号(I/O)通道,并有电

• 57 •

隔离措施;

3)冗余的I/O信号应通过不同的I/O模件引入:

4)触发机组跳闸的保护信号的开关量仪表和变送器应单独 设置;

5)机组跳闸命令不应通过通信总线传送.

3机组跳闸保护回路在机组运行中宜能在不解列保护功能 和不影响机组正常运行情况下进行动作试验.

4在控制台上必须设置停燃气轮机、停汽轮机和解列发电机 的跳闸按钮;跳闸按钮应直接接至停燃气轮机、停汽轮机的驱动 回路.

5停机、停炉保护动作原因应设事件循序记录,并具有事故 追忆功能.

6机组保护系统输出的操作指令应优先于其他的任何指令.

7燃气轮机和汽轮机跳闸保护系统宜采用经认证的安全相 关系统.

13.5.2联合循环机组设置旁路烟囱时,当发生下列情况之一应 打开旁路烟囱的烟气挡板,实现相应保护动作:

1余热锅炉事故停炉;

2汽轮机事故停机;

3汽轮发电机跳闸.

13.5.3燃气轮机应设置下列主要保护:

1燃气轮机超速;

2燃气轮机排气温度高;

3燃气轮机排气压力过高,

4燃气轮机振动过大;

5燃气轮机润滑油温过高;

6燃气轮机润滑油压力过低;

7燃气轮机遮断控制油压过低;

8燃气轮机燃烧室熄火:

• 58 •

9燃气轮机密封油差压低;

io燃气轮机燃机区域着火;

11手动停机;

12根据燃气轮机要求的其他停机保护项目.

13.5.4余热锅炉应设置下列主要保护:

1汽包水位过高或过低;

2主蒸汽超压保护;

3除氧器水位过低;

4烟囱挡板关闭;

S根据余热锅炉要求的其他停炉保护项目.

13.5.5汽轮机主要保护的设计要求应符合现行行业标准《火力 发电厂热工保护系统设计技术规定》DL/T 5428的有关规定。

13.5.6重要辅助设备的相关保护应满足燃机电厂热力系统的运 行要求,并根据辅助设备制造厂的技术要求进行设计.

13.6开关■控制及联锁

13. 6. 1开关量控制宜包括燃气轮机、余热锅炉*汽轮机、发电机 变压器组、辅机、阀门、挡板、电气开关、断路器等的单个设备操作, 以及相美设备和系统的順序控制及联锁.

13.6.2顺序控制应按驱动级、子组级、功能组级、机组级四级水 平设计.

13.6.3顺序控制设计应遵守保护、联锁操作优先的原则.在順 序控制过程中出现保护、联锁指令时,应将控制进程中断,并应使 工艺系统按保护、联锁指令执行.

13.6.4顺序控制在自动运行期间发生任何故障或运行人员中断 时,应使工艺系统处于安全状态。

13.6.5顺序控制系统应有防止误操作的有效措施.

13.6.6顺序控制的功能应满足机组启动、停止及正常运行工况 的控制要求,并能实现机组在事故和异常工况下的控制操作,保证

机组安全,具体功能应符合下列规定:

1实现燃气轮机/发电机自启停;

2实现汽轮机/辅机、余热锅炉、阀门、挡板、电气发电机变压 器组厂用电设备等的顺序控制、控制操作及试验操作;

3辅机与其相关的冷却系统、润滑系统、密封系统的联锁 控制;

4在发生局部设备故障跳闸时.联锁启动备用设备;

5实现状态报警、联动及单台转机的保护。

13.6.7燃气轮机应至少有下列顺序控制:

1燃气轮机启动:

2燃气轮机点火;

3燃气轮机盘车;

4燃气轮机吹扫.

13.6.8 余热锅炉应至少有下列顺序控制:

1余热锅炉给水泵;

2余热锅炉排污、疏水、放气系统;

3余热锅炉循环泵:

4余热锅炉旁路烟气切换挡板(若有)及密封系统。

13.6.9汽轮机热力系统应至少有下列顺序控制:

1凝结水系统:

2凝汽器抽真空系统;

3汽机蒸汽管道硫水系统;

4辅助蒸汽系统;

5开式循环冷却水系统;

6闭式循环冷却水系统;

7循环水系统和辅机冷却水系统;

8汽轮机轴封系统:

9汽轮机润滑油和控制油系统;

10 "多拖一”机组余热锅炉并汽、解汽系统.

• 60 •

13.6.10发电机应至少有下列顺序控制:

1发电机冷却系统;

2发电机润滑油和密封油系统.

13.6.11烟气脱硝系统的开关址控制宜纳入联合循环机组控制 系统顺序控制。

13.6. 12凝汽器胶球清洗系统、电动應水器等辅助工艺系统的开 关量控制不宜单独设置控制系统,宜纳入联合循环机组顺序控制 系统。

13.6.13 余热锅炉辅机联锁应至少包括以下项目:

1给水泵与其相应系统的压力之间的联锁;

2给水泵与其洞滑油系统、冷却和密封系统的联锁,以及冷 却和油密封油系统中工作泵事故跳闸时备用泵自启动的联锁.

13.6.14汽轮机辅机联锁应至少包括以下项目:

1润滑油系统的交流润滑油泵、直流润滑油泵、顶轴油泵和 盘车装置与润滑油压之间的联锁;

2凝结水泵、真空泵、循环水泵、辅机冷却水泵及其他各类水 泵与其相应系统的压力之间的联锁;

3运行泵事故跳闸时备用泵自启动的联锁;

4各类泵与其进出口阀门间的联锁.

13.7模拟量控制

13.7.1机组应具备自动发电控制功能,当自动发电控制功能投 人时,应能参与电网闭环自动发电控制。

13. 7. 2联合循环机组应考虑燃气轮机-余热锅炉-汽轮机间的协 调控制,其方式宜为汽轮机跟随余热锅炉、余热锅炉跟随燃气轮 机.汽轮机负荷应跟随余热锅炉输出蒸汽能量大小进行控制。

13.7.3燃气轮机应设置下列模拟量控制:

1燃气轮机的转速、负荷、温度控制,

2压气机入口导叶控制;

• 61 •

3根据燃气轮机要求的其他模拟量控制.

13.7.4余热锅炉应设置下列模拟量控制:

I主汽温度、再热汽温度控制;

2汽包水位控制;

3除氧器水位控制;

4根据余热锅炉要求的其他模拟量控制。

13.7.5汽轮机热力系统应设置下列模拟量控制:

1蒸汽旁路压力、温度控制;

2凝汽器热井水位控制;

3根据汽轮机热力系统要求的其他模拟Ift控制.

13.7.6模拟量控制系统应与机组事故及异常工况下的联锁保护 措施相适应.

13.8报 警

13.8.1报警应至少包括下列内容:

1工艺系统主要参数偏离正常运行范围:

2保护动作及主要辅助设备故障;

3监控系统故障;

4电源、气源故障;

5主要电气设备故障;

6辅助系统故障;

7可燃/有毒气体泄漏。

13. 8.2报警应具有自动闪光、音响和人工确认等功能.报警宜 由控制系统的报警功能完成.机组不宜配置常规光字牌报警装置. 13.8.3控制系统的所有模拟量输入、数字量输入、模拟量输出、 数字量输出和中间变量和计算值,都可作为数据采集系统的报警 信号源。

13.8.4控制系统范围内的全部报警项目应能在操作员站上显示 和打印机上打印.在机组启停过程中应抑制虚假报警信号。

♦ 62 ♦

13.8.5控制系统的报警应根据信号的重要性设置报警优先级。

13. 9控制系统

13.9.1燃气轮机的控制系统应由燃气轮机供货商负责随机配 置,其选型应坚持成熟、可靠的原则.燃气轮机控制系统应具有数 据采集、自动控制、保护和联锁等功能,应提供与其他系统进行信 息交换的通信接口。

13. 9.2汽轮机数字电液控制和保护系统宜由汽轮机厂负责配 供.其选型应坚持成熟、可靠的原则.单轴配置汽轮机的汽轮机数 字电液控制系统宜与燃气轮机的控制装置选型一致,多轴配置汽 轮机的汽轮机数字电液控制系统宜与联合循环机组控制系统选型 一致.

13.9.3联合循环机组控制宜采用分散控制系统。当燃机电厂有 2套及以上联合循环机组,机组公用和辅助车间系统的控制宜设 置1套分散控制系统.当技术经济论证合理时,也可采用基于现 场总线的分散控制系统,可在现场仪表和设备层采用现场总线技 术。分散控制系统的功能应包括数据采集与处理、模拟量控制、顺 序控制。

13.9.4简单循环机组发电机、单轴联合循环机组发电机及多轴 联合循环机组燃机发电机的顺序控制宜纳入燃气轮机的控制装 置。多轴联合循环机组汽轮发电机的顺序控制宜纳人联合循环机 组控制系统.

13. 9 5在各控制系统发生电源消失、通信中断、全部操作员站失 去功能、重要控制站失去控制和保护功能等全局性或重大故障的 情况下,应设置下列确保机组紧急安全停机的独立于控制系统的 硬接线后备操作手段:

1燃气轮机跳闸;

2汽轮机跳闸:

3发电机或发电机变压器组跳闸,

■ 63 •

4汽包事故放水门开;

5凝汽器真空破坏门开;

6直流润滑油泵启动;

7交流润滑油泵启动;

8发电机灭磁开关跳闸;

9柴油发电机组启动;

10全厂燃料人口紧急关断门关。

13.9.6燃机电厂辅助车间控制系统的设计应符合下列规定:

1辅助车间控制系统的设计应根据工艺系统的特点及设备 对运行操作的要求,采用适当的顺序控制和模拟量控制;

2辅助车间控制系统的控制器宜按车间物理位置和被控对 象的范围进行配置;

3被控对象较少、布置比较分散的辅助车间宜采用远程 I/O;

4根据辅助车间系统的调试、运行需求,可在辅助车间内设 置少量就地操作员站。

13.9.7调压站系统的控制宜纳入机组公用及辅助车间控制 系统。

13.10仪表导管、电缆及就地设备布置

13. 10. 1在爆炸性危险区域内布置的仪表和设备应采取防爆措 施,电缆和导线的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装 置设计规范》GB 50058的有关规定.

13.10,2仪表导管、电缆及就地设备布置的其他要求应符合现行 国家标准《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660的有关规定.

♦ 64 ♦

14电气设备及系统

14. 1发电机与主变压器

14.1.1发电机及其励磁系统的选型和技术要求应符合国家现行 标准《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7Q64、《同步电机励磁系 统》GB/T 7409、《同步发电机励磁系统技术条件》DL/T 843的有 关规定.

14. 1.2发电机的容量选择应考虑在额定、夏季和冬季工况下,均 能与燃气轮机相互协调。在额定频率、额定电压、额定功率因数和 额定氢压以及预定运行工况对应的环境因素下,应符合下列规定:

1简单循环的发电机的额定容量应与燃气轮机现场额定出 力配合选择;发电机的最大连续容量应与燃气轮机在冬季工况规 定的边界条件、凝汽器背压、补水率0%、发电机额定功率因数和 额定氢压等条件下的出力配合选择;

2单轴联合循环机组发电机还应计及同轴汽轮机相应的功 率,多轴联合循环机组中汽轮发电机的容量应和汽轮机的容量相 互协调。

14. 1.3燃机电厂的发电机组允许日、年起停次数应符合预定运 行方式和承担负荷性质的要求.

14.1.4调峰的发电机组采用发电机变压器组单元制接线时,宜 采用双绕组变压器以一级电压与电力系统连接。

14. 1.5容量为300MW级及以上发电机的技术条件应符合现行 国家标准《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660的有关规定。

14.1.6 容量为60MW级及以下机组的发电机电压可按下列条 件选择:

I当有发电机电压直配线时,应按地区网络的要求采用

• 65 •

6. 3kV 或 10. 5kVf

2发电机与主变压器成单元接线,且有厂用分支线引出时, 宜采用6.3kV.技术经济合理时,也可采用其他等级电压.

14∙1∙7主变压器的选型、容量及中性点绝缘水平选择应符合现 行国家标准《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660的有关规定.

14.2电气主接线

14. 2. 1调峰的发电机组宜采用发电机变压器组单元制接线接入 系统,且高压侧应选用适用于频繁操作的无油断路器。

14.2.2调峰的发电机组采用发电机变压器组单元制接线时.发 电机出口断路器的装设应通过技术经济论证决定.

14.2.3除以上规定外,电气主接线还应符合现行国家标准《小型 火力发电厂设计规范》GB 50049及《大中型火力发电厂设计规范》 GB 50660的有关规定。

14.3厂用电系统

14.3. I多轴联合循环发电机组的汽轮发电机组厂用负荷与燃气 轮机发电机组厂用母线宜共用高压厂用母线;厂用工作电源可以 从燃气轮机发电机组或汽轮发电机组引接.

14.3.2高压厂用备用或启动/备用电源的设置应符合下列规定:

1单轴及多轴联合循环发电机组宜按每套发电机组容量等 级的要求配置,简单循环发电机组宜按每台燃气轮机发电机组容 量等级的要求配置;

2调峰的发电机变压器组的发电机出口不设断路器时,应设 置高压厂用启动/备用变压器(电抗器、电源);全厂有2台(套)及 以上发电机变压器组的发电机出口不设断路器时,配置的高压厂 用启动/备用变压器(电抗器、电源)不宜少于2台(路),且低压(馈 电)側应互相连接;

3当燃机电厂发电机变压器组的发电机出口装设断路器时,

• 66・

每4台(套)及以下机组可配置1台(个)高压厂用备用变压器(电 抗器、电源);当全厂有同容量5台(套)及以上机组时,可再设置1 台不接线的高压厂用工作变压器(电抗器)作为备品;

4当燃机电厂发电机变压器组的发电机出口装设断路器且 机组套数为2套及以上、升压站出线不少于2回时,可不设置专用 的高压厂用备用变压器(电抗器 ),但应从1套机组的高压厂用工 作母线引接另1套机组的备用或高压事故停机电源;同时可根据 需要再设置1台不接线的高压厂用工作变压器(电抗器)作为检修 备用;

S燃机电厂高压厂用备用或启动/备用变压器(电抗器、电 源)的配置应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049及《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660的有关规定. 14.3.3燃机电厂的公用负荷宜由机组高压厂用母线供电。调峰 的发电机组采用发电机变压器组单元制接线且发电机出口不设断 路器时,宜设置从系统供电的公用负荷变压器,并可兼作机组的启 动∕备用变压器;公用负荷应设备用电源.备用电源宜引自另一相 对独立电源.

14.3.4交流保安电源设置应符合下列规定:

1燃机电厂宜按单台发电机容量等级的要求设置交流保安 电源:

2单台发电机容量为200MW级及以上时,应设置交流保安 电源t

3单台发电机容量小于200MW级的非调峰用燃气轮机应 根据制造厂的要求确定交流保安电源的设置;

4调峰的燃气轮机发电机组且盘车电动机需交流电源时,应 设置交流保安电源。

14.3.5毎套燃气轮机发电机组的高低压厂用母线段数宜与辅机 套数协调。每台余热锅炉的高低压厂用母线段数也可按现行国家 标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049及《大中型火力发电厂

• 67 •

设计规范》GB 50660的有关规定设置.

14.3.6燃机电厂发电机组的高压厂用变压器宜室外布置*高压 开关柜、低压厂用变压器与低压动力中心宜室内布置,并可布置在 相应模块内,机组本身的低压电动机控制中心与直流系统等可设 置在电气控制模块内.

14.3.7燃机电厂的低压厂用变压器应采用干式变压器。

14.3.8燃机电厂的厂用电系统还应符合国家现行标准《小型火 力发电厂设计规范》GB 50049、《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660及《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T 5153的有关 规定,

14.4燃气能机启动电源

14.4.1采用静态变频启动方式的燃机电厂,建设规模不超过2 台时,每台燃机应配置I套靜态变频启动装置;建设规模超过2台 时,每2台机组可配置1套静态变频启动装置。电厂的静态变频 启动装置应互为备用。

14.4.2燃机电厂发电机组的启动负荷宜从本机组的厂用工作母 线段引接.

14.4.3燃机电厂作为电网应急备用电源时,应增设黑启动用独 立电源.

14.5直流及交流不间断电源系统

14. 5. I每套发电机组容量为200MW级及以下.每套机组宜设 置1组动力、控制合用的蓄电池或动力、控制分别供电的2组蓄电 池;每套发电机组容號为200MW级以上旦400MW级及以下,每 套机组可设置2组动力和控制合并供电的蓄电池组或3组蓄电 池.其中2组对控制负荷供电,1组对动力负荷供电;每套发电机 组容量为40CIMW级以上,每套机组宜设置3组蓄电池,其中2组 对控制负荷供电、1组对动力负荷供电■

• 68 •

14.5.2每套发电机组容量为400MW级以.匕每套机组宜配置 2台交流不间断电源装置,容量400MW级及以下的机组,当计算 机控制系统仅需要1路不间断电源时,每套机组可配置1台交流 不间断电源装置.

14.5.3燃机电厂的直流电系统及交流不间断电源设置还应符合 国家现行标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049、《大中型火 力发电厂设计规范》GB 5066Q、《电力工程直流电源系统设计技术 规程》DL/T 5044及《电力工程交流不间断电源系统设计技术规 程》DL/T 5491的有关规定.

14.6电气监控及元件继电保护

14.6.1燃机电厂和电力网络的电气设备和元件采用计算机实现 监控,应符合下列规定:

1当热工控制采用机炉电集中控制时.发电厂的电气监控系 统应设在机炉电集中控制室内;

2电力网络的控制部分宜设在集中控制室内;

3发电厂电气设备和元件进入计算机控制应符合现行行业 标准4火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136的 有关规定.

14.6.2燃机电厂的电气设备监控还应符合现行国家标唯《小型 火力发电厂设计规范»GB 50049及《大中型火力发电厂设计规范》 GB 50660的有关规定。

14.6.3燃机发电厂的电气监测及仪表配置应符合现行国家标准 《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063的有关规定. 监测及仪表的配置和采样还应符合现行国家标准《大中型火力发 电厂设计规范》GB 50660的有关规定.

14.6.4燃机电厂的继电保护和自动装置的设计,应符合现行国 家标准《继电保护和安全白动装置技术规程》GB/T )4285的有关 规定,并应根据燃机电厂的启动、运行特点配置相应的保护。燃机

• 69 *

电厂的继电保护装置的设置、采样和电源配置应符合现行国家标 准《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660的有关规定。

14.7电缆选择与敷设

14.7.1燃机电厂的主厂房及输气、输油和其他易燃易爆场所宜 选用C类阻燃电缆。

14. 7. 2燃机电厂的电缆选择与敷设还应符合现行国家标准《大 中型火力发电厂设计规范》GB 50660及《电力工程电缆设计标准》 GB 50217的有关规定。

14.8其他电气设施

14.8.1燃机电厂的高压配电装置应符合国家现行标准《小型火 力发电厂设计规范》GB 50049、《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660、《3〜IIOkV高压配电装置设计规范》GB 50060和《高压配 电装置设计规范》DL/T 5352的有关规定。

14.8.2燃机电厂电气设施的过电压及绝缘配合应符合现行国家 标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049及《大中型火力发电厂 设计规范》GB 50660的有关规定.

14.8.3燃机电厂的照明系统应符合现行国家标准《小型火力发 电厂设计规范》GB 50049及《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660的有关规定。

14.8.4燃机电厂的接地系统应符合现行国家标准《大中型火力 发电厂设计规范》GB 50660及《交流电气装置的接地设计规范) GB/T 50065的有关规定。

14.8.5燃机电厂的厂内通信系统应符合现行国家标准《小型火 力发电厂设计规范》GB 50049及《大中型火力发电厂设计规范》 GB 50660的有关规定.

14. 8.6燃机电厂爆炸火灾危险环境的电气装置设计应符合现行 国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058和《火力发

• 70 •

电厂与变电所设计防火标准》GB 50229的有关规定.

14.8.7系统继电保护、安全自动装置、调度自动化系统、系统通 信的设计应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049及《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660的有关规定。

• 71 *

15水工设施及系统

15. 1水源和水务管理

15. I. 1供水水源应落实可靠.水源可以采用海水、地表水、城市 再生水、矿区排水等.缺水地区生产用水严禁取用地下水,严格控 制使用地表水,优先利用城市再生水和其他废水。

15. 1.2 当采用地表水作水源时,对于燃气-蒸汽联合循环发电机 组額定出力在300MW级及以上的电厂,取水的设计保证率应为 97%;对于燃气-蒸汽联合循环发电机组額定出力或简单循环发电 机组单机额定出力在300MW级以下的电厂取水设计保证率可采用 95%:主要承担调峰负荷的燃机电厂取水设计保证率可采用95%. 在下述枯水情况下,应保证燃机电厂满负荷运行所需的水量:

1当从天然河道取水时,按河道设计保证率的瞬时流量扣除 河道水域生态用水量和取水口上游必保的工农业现划用水址 考虑:

2当河道受水库调节时,按河道设计保注率的下泄流敏加上 区间来水岫扣除生态用水量和取水口上游必保的工农业规划用水 量考虑,

3从水库取水时,按水库设计保证率的枯水年考虑.

15. 1.3当采用地下水作水源时,应根据该地区目前及必须保证 的各项规划用水量,按枯水年或连续枯水年进行水量平衡计算后 确定取水房,取水量不应大于允许开采址.

15.1.4当采用城市再生水作为水源时,应根据污水处理厂现状 和规划来水址及水质情况、处理工艺及运行情况、出水水世及出水 水质情况、其他用户情况等分析确定可供电厂使用的水量;当采用 矿区排水作为水源时,应根据补给范围、边界条件、水文地质特征

及补给水量,并应结合矿井开采规划和疏干方式以及自用情况,分 析确定可供电厂使用的矿区稳定的最小排水fit:当采用城市再生 水或矿区排水作为水源时宜设置备用水源。

15. 1.5水务管理设计应符合国家现行标准《地表水环境质量标 准》GB 3838人生活饮用水卫生标准》GB 5749、《污水综合排放标 准》GB 8978、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918、《发电 厂节水设计规程》DL/T 5513等的规定,并应考虑电厂所在地区 的有关规定和要求,通过水务管理及工程措施达到节约用水和防 止排水污染环境.

15, 1.6设计中应对各类供水、用水、排水进行全面规划、综合平 衡和优化比较,应严格控制耗水指标.并应符合下列规定:

ɪ应根据厂址地区的水资源条件,因地制宜,合理选择主机 冷却系统和辅机冷却水的冷却方式;

2除各工艺系统采取合理的节水工艺和用水设备外,应优化 用水流程,提高复用水率和废水回收率;各种废水宜按照水质条件 优先考虑直接回用,不能直接回用的废水,应根据各工艺系统对水 质的要求,选择适宜的废水处理方式经处理后回用.

15. L 7设计耗水指标应为机组设计夏季10%日平均气象条件 下、纯凝工况、满负荷运行时的单位装机容量设计耗水量。设计耗 水指标宜根据当地的水资源条件和采用的相关工艺方案计算确 定,并应符合表15. 1.7的规定.

表15. 1. 7燃气-蒸汽联合循环电厂设计耗水指标表[m)(s ∙ GW)]

|

序号 |

机组型式及冷却方式 |

单机容* OOOMW 级 |

单机容It ≥300MW 级 | |

|

I |

联合 循环 电厂 |

淡水循环供水系统 |

≤0∙40 |

≤0* 35 |

|

2 |

直流供水系统 海水循环供水系统 |

≤0-06 |

≤0. 05 | |

|

3 |

空冷系统 |

≤0. 06 |

— | |

|

4 |

葡单循环电厂供水系统 |

≤0, 03 |

≤0, 025 | |

-73 .

15.1.8电厂的取水、供排水系统应装设必要的水量计量装置和 水质监测装置。

15.2湿冷系统和空冷系统

15. 2.1燃气-蒸汽联合循环电厂主冷系统冷却方式的选择,应根 据当地水源条件和规划容量、环境保护要求、气象条件、防冻度盟、 机组运行要求等因素,经技术经济比较论证确定,当水源条件允 许的条件下.宜采用直流供水系统或循环供水系统;当水資源严重 缺乏时,可采用空冷系统。

15. 2.2当采用直流供水系统时,汽轮机的额定工况背压对应的 冷却水温宜按全年平均水温确定,夏季工况背压对应的冷却水计 算温度应按多年水温最高时期频率为10%的日平均水温确定,多 年水温最高时期可采用夏季3个月.

15.2.3当采用循环供水系统时,汽轮机的額定工况和夏季工况 背压宜按燃气轮机对应的设计气象参数计算的冷却水温确定.

15.2.4燃气-蒸汽联合循环发电机组額定出力为300MW级及 以上时,宜果用单元制或扩大单元制供水系统;燃气-蒸汽联合循 环发电机组额定出力为300MW级以下时,宜采用母管制或扩大 单元制供水系统.

15. 2. 5凝汽器的进出口阀门和联络阀门、循环水泵的出口阀门 和联络阀门及其他需要自动控制的阀门,应采用电动阀门.

15. 2. 6当采用空冷机组时,应根据当地气象条件、冷却设施占 地、防噪声要求、防冻性能等因素通过技术经济比较后确定空冷系 统型式,并应符合下列规定:

1直接空冷系统的空冷凝汽器宜采用机械通风冷却方式;

2间接空冷系统可采用机械通风冷却塔或自然通风冷却塔.

15.2.7空冷系统基本设计参数的确定应符合下列规定:

1空冷系统设计气温应根据典型年干球温度统计,宜按5C 以上年加权平均法计算设计气温并向上取整,5寸以下按5C计

• 74 •

算,典型年小时气温间隔宜采用不大于2C:夏季气温宜按燃气轮 机对应的设计气象参数确定t

2直接空冷系统机组的额定背压应为设计气温与经优化计 算确定的初始温差之和对应的悔和蒸汽压力,间接空冷系统的额 定背压应为设计气温、经优化计算确定的初始温差及凝汽器端差 之和对应的饱和蒸汽压力;

3空冷系统横向风的设计凤速应根据电厂所在地的气象资 料确定,对于直接空冷电厂,不宜小于最大月平均风速换算到蒸汽 分配管上部Im标高处的风速;对于间接空冷电厂,不宜小于IOm 标高处最大月平均风速.

15.3取水构筑物和水泵房

15.3.1地表水取水构筑物中有关拦污栅、滤网、钢闸门、起吊及 启闭设施、冲洗及排除脏物设施、防冰防沙防草措施,应符合现行 行业标准《火力发电厂水工设计规范》DL/T 5339的有关规定.

15.3.2岸边水浆房人口地坪的设计标高应为频率1%洪水位 (或潮位)加频率2%浪高再加超高0.5m,并不应低于频率为

0. 1%洪水位(潮位),还应有防止浪爬高的措施.

15. 3. 3当取水河段水位变幅较大、建造固定式取水构筑物投资 很高时,可采用浮船式取水泵站。

15.3.4循环水泵可不设备用.按规划容量设置的循环水泵应根 据工程情况分期安装,第一期安装的循环水泵数址不宜少于2台。

1S.3.5采用海水作冷却水源时,循环水泵、清污设备、冲洗泵、排 水泵和阀门等与海水直接接触的部件.应选用耐海水腐蚀的材料 或采用防海水腐烛措施,并应采取防止海生物在进排水构筑物和 设备中滋生附着的措施.

15.3.6循环水泵出水管直径小于450mm时应装止回阀,循环 水泵出水管直径大于或等于45Omm时宜采用电动蝶阀或液压缓 冲止回蝶阀.

• 75 -

15.3.7补给水泵数量不宜少于2台.其中1台为备用。

15.4管道和沟渠

15.4.1进、排水管沟的数量可根据各工程的实际情况确定.采 用母管制供水时,达到规划容量时的进、排水沟不宜少于2条.可 根据工程具体情况分期建设。

15.4.2补给水总管的条数,应根据电厂规划容量和水源情况确 定.当有其他供水措施时,可采用1条总管.

15.4.3压力管道的材料可根据各工程的实际情况经技术经济比 较后确定,自流管、沟宜采用钢筋混凝土结构。

15.5冷却设施

15.5.1湿式冷却塔可采用机械通风冷却塔或自然通风冷却塔, 塔型选择应根据场地条件、噪声要求、经济参数等因索确定;带调 峰负荷的联合循环机组或在高温高湿地区宜采用机械通风冷 却塔。

15. 5. 2冷却塔设计应符合现行国家标准《工业循环水冷却设计规 范》GB/T 50102和《机械通风冷却塔工艺设计规范》GB/T 50392的 有关规定.

15. 5. 3当环境对湿式冷却塔的噪声有限制时,视工程具体条件 可采取下列降低噪声措施:

1在冷却塔外设隔声屏障;

2在进风口处设降噪装置;

3机械通风冷却塔可选用低噪声的电动机、风机设备,可在 塔顶设置降噪装置;

4在集水池水面处设降噪装置。

15.5.4当冷却塔设置降噪设施时,冷却塔设计应考虑降噪设施 对冷却性能的影响。

15.5.5寒冷和严寒地区的冷却塔,可根据具体条件设置下列防

• 76・

冻措施:

I在冷却塔的进风口上缘沿塔内可设置喷射热水的防冻管, 或在进风口设置挡风装置;

2在冷却塔进水管设置至冷却塔集水池的旁通管;

3淋水填料内外围宜采用分区配水,冬季可采用外围配水 运行:

4机械通风冷却塔可采用变速电动机驱动风机或停止风机 运行等措施减少进入冷却塔的冷空气量.

15. 5. 6间接空冷散热器型式和材料应结合当地气象条件、防冻 要求、散热能力和综合造价等因素,经技术经济比较后确定。

15. 5.7空冷散热器清洗系统应在机组运行或停运时对空冷散热 器进行清洗.根据不同的气候条件、环境条件等选择手动或自动清 洗方式。

• 77 •

16辅助及附属设施

16. 0.1新建燃机电厂应根据当地条件采取地区协作检修方 式,电厂只负责维修和日常检查工作,但应配备应急检修必须的 工具.

16.0.2燃机电厂应根据实际需要配置必要的技术监测设施。专 业相近的试鹽室和监测站宜合并设置。对使用率低和费用較高的 设备、仪器宜按地区协作的原则统筹安排。

[6.0.3燃机电厂电气试验室、仪表与控制试验室、化学实验室和 金属实验室的配置应符合现行行业标准《火力发电厂试验、修配设 备及建筑面积配置导则》DL/T 5004的有关规定*

16.0.4燃机电厂可不设燃气轮机与汽轮机润滑油和变压器绝缘 油的集中处理室.

16.0.5需要设置启动锅炉时.应采用快装锅炉,其燃料宜与燃气 轮机一致。启动锅炉容量宜包括启动中燃油加热、油处理、汽轮 机、除氧器启动用汽和寒冷地区供暖等必须的蒸汽量,具体配置应 符合现行国家标准《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660和《小 型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定.

16.0.6燃机电厂压缩空气系统的设置宜符合现行国家标准 《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660、《小型火力发电厂设计 规范》GB 50049和《压缩空气站设计规范》GB 50029的有关 规定.

16.0.7燃气轮机停机保养可采用清扫、干燥等措施.其他主要热 力设备停用时的防腐保养措施应符合现行行业标准《火力发电厂 停(备)用热力设备防锈蚀导则》DL/T 956的有关规定。

16.0.8燃机电厂使用氢气时,应设置制氢系统或外购成品氢气

• 78 •

的供氢系统。制氢和供氢系统的设计应符合现行国家标准《氢气 站设计规范》GB 50177和《氢气使用安全技术规程》GB 4962及现 行行业标准《发电厂化学设计规范》DL 5068的有关规定.

17建筑与结构

17. ɪ -般规定

17.1.1燃机电厂的建筑与结构设计应符合安全、适用、经济、美 观的原则.

17.1.2建筑设计应根据燃气轮机设备布置在露天或室内等不同 形式,结合周围环境、自然条件、建筑材料、技术等因素,进行建筑 的平面布置、立面设计、色彩处理以及围护形式与材料的选择,妥 善处理好建(构)筑物的各项使用功能之间的关系,并应注意建 (构)筑物群体与周围环境的协调及噪声控制.

17. 1.3燃机电厂建筑按使用性质可分为生产建筑、生产辅助和 附属建筑.

17.1.4燃机电厂辅助、附属建筑设计应贯彻节约用地的原则,可 采用多层或联合建筑等形式。

17.2建筑设计

17. 2. I燃机电厂各建筑物的防火、防爆及安全疏散设计应符合 现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229, 《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定, 17.2.2燃机电厂建筑防水应采用性能优良的防水材料,排水宜 采用有组织排水.各建筑屋面防水等级应结合建筑的性质、重要 程度、使用功能等确定.防排水应符合下列规定:

1电气建筑屋面宜采用现浇钢筋混凝土屋面或有可靠防水 构造的屋面:

2经常有水冲洗要求的楼地面应考虑组织排水,电气与控制

• 80 •

设备建筑的顶板应防水,

3室内沟道、隧道、地下室和地坑等应有防排水设计,严禁将 电缆沟和电缆隧道作为地面冲洗水或其他水的排水通道。

17.2.3建筑物宜考虑天然采光,建筑物室内天然采光照度应符 合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定.并应 符合下列规定:

1燃气轮机房、汽机房及联合循环机组厂房采光口不宜过 大,且不应受设备遮挡的影响,侧窗设计应考虑建筑节能和便于清 洁,避免设置大面积玻璃窗:

2当厂房跨度较大时,可考虑采用侧窗和顶部混合采光等方 式,采光等级可按V级设计,采光计算点分别为跨中和距内侧墙面 Im处.

17.2.4 一般建筑物宜采用自然通风<■墙上和楼层上的通风孔应 合理布置,避免气流短路和倒流,并应减少气流死角。

n.2.5生产过程中设备产生的噪声应从声源上进行控制,对燃 气轮机发电机组、锅炉房、汽机房等场所的设备进行噪声控制,并 应采用隔声、消声、吸声等控制措施。噪声控制的设计,应符合现 行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的有关 规定.

17.2.6应对振动源进行控制,防止振动的危害,并采取隔振 措施.

17. 2.7建筑热工与节能设计应采取建筑节能措施.节约建筑供 暖和空调能耗.提高能源利用效率,改善室内环境,并应符合下列 規定:

1根据厂址所在地理、气候等条件,确定保温与隔热的设计 原则:

2根据不同厂房建筑使用要求,确定建筑围护的建筑热工要 求及建筑节能设计要求.

17. 2. 8厂房围护结构材料及型式的选择应与承重结构体系相适

• 81 •

应,可采用砌体或轻质墙板围护,并应符合噪声控制标准要求。

17.2.9燃机电厂建筑的门窗应符合安全使用、建筑节能要求,并 应符合下列规定:

i厂房运输用门宜采用电动卷帘门、提升门、推拉门、折登门 等*在大门附近或大门上宜设置人行门;