中华人民共和国国家标准

汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法

Strength requirement and test method of automobile seats,their anchorages and any head restraints

GB 15083-2019

发布日期:2019-10-14

实施日期:2020-07-01

发布部门:国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会

前言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 15083-2006《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。

本标准与GB 15083-2006相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

——修改了标准的适用范围(见第1章,2006年版的第1章);

——增加了前向、后向、侧向座椅、翻移式座椅的定义(见3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.5);

——增加了M1、N1、M2(Ⅱ级,Ⅲ级和B级)、装载质量不超过10t的M3(Ⅱ级,Ⅲ级和B级)类车禁止安装侧向座椅的要求(见4.1.1);

——增加了座椅头枕吸能的试验方法(见附录A中A.1.4.2);

——增加了附录G(资料性附录)试验分组;

——删除了座椅固定装置、调节装置、锁止装置以及移位折叠装置强度的静态试验方法(见2006年版的5.3.2)。

本标准技术内容参考了欧洲经济委员会ECE R17《机动车座椅、座椅固定装置及头枕认证的统一规定》。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本标准起草单位:中国第一汽车股份有限公司技术中心、东风汽车公司技术中心、长春汽车检测中心、国家汽车质量监督检验中心(襄阳)、天津汽车检测中心、中国质量认证中心、中汽认证中心、东风商用车有限公司技术中心、泛亚汽车技术中心有限公司、上海延锋江森座椅有限公司、长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司、上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心、东风李尔汽车座椅有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、上海机动车检测中心、丰田纺织(中国)有限公司。

本标准主要起草人:李强、张尚娇、丁晓东、曲艳平、巩金龙、杨斌、刘丽亚、马志良、周威、杜北华、黄建军、张洪涛、杨运生、董明、金玉明、刘洁伟、王辉、肖志金、郑敏、孙磊、侯天仪、罗擎柱、李健伟、余忠皋、王娟娟、王新宇、徐中皓、吴向亮、王侃、姚鹏、于桂芳、李恩海、王蓓、赵淑华、徐元科。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB 15083-1994、GB 15083-2006。

1 范围

本标准规定了汽车座椅、座椅固定装置及头枕的术语和定义、技术要求和试验方法。

本标准适用于:

a)M1和N类汽车的座椅、座椅固定装置及头枕;

b)GB 13057未涉及的其他M2类、M3类汽车的座椅、座椅固定装置及头枕;

c)M1类汽车的座椅靠背后面部件的设计及正面碰撞中防止乘员因行李移动而导致伤害的装置设计。

本标准不适用于后向座椅及其在这些座椅上安装的头枕。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义

GB 11551-2014 汽车正面碰撞的乘员保护

GB 11552 乘用车内部凸出物

GB 13057 客车座椅及其车辆固定件的强度

GB/T 15089 机动车辆及挂车分类

ISO 6487 道路车辆 冲击试验测量技术 仪器设备(Road vehicles-Measurement techniques in impact tests-Instrumentation)

3 术语和定义

GB/T 3730.1、GB/T 15089界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 车辆型式 vehicle type

下列主要方面没有差异的车辆类别:

a)座椅的结构、形状、尺寸、材料及质量,允许座椅蒙皮材料和颜色不同;允许与已被批准座椅型式的座椅质量有5%范围内的差异;

b)座椅、座椅靠背及其组成部件的调节装置、移位装置及锁止装置的型式和尺寸;

c)座椅固定装置的型式和尺寸;

d)头枕的尺寸、构架、材料和衬垫,允许其蒙皮材料和颜色不同;

e)头枕附件的型式和尺寸,若头枕为分体式头枕,还包括头枕连接部件的特性。

3.2 座椅 seat

供一个成年乘员乘坐且有完整蒙皮并与车辆结构为一体或分体的乘坐设施。它包括单独的座椅或长条座椅的一个座位。

3.2.1 前向座椅 forward-facing seat

车辆行驶中使用的座椅,其面向车辆前方布置,座椅的对称垂直面与车辆对称垂直面形成的角度为0°±10°。

3.2.2 后向座椅 rearward-facing seat

车辆行驶中使用的座椅,其面向车辆后方布置,座椅的对称垂直面与车辆对称垂直面形成的角度为0°±10°。

3.2.3 侧向座椅 side-facing seat

车辆行驶中使用的座椅,其面向车辆侧方布置,座椅的对称垂直面与车辆对称垂直面形成的角度为90°±10°。

3.3 长条座椅 bench seat

供一个以上成年乘员乘坐且有完整蒙皮的乘坐设施。

3.4 折叠座椅 folding seat

设计供成年乘员偶尔使用且易于操作、在使用时能够自锁的备用座椅。通常情况下,其处于折叠状态。

3.5 翻移式座椅 walk-in seat

靠背、坐垫或整体可翻转、卸下的,可为该座椅后面的乘员进出车辆提供便利性或可方便行李放置的座椅。

3.6 固定装置 anchorage

将座椅总成固定到车辆结构上的装置。包括车辆结构上受到影响的部件。

3.7 调节装置 adjustment system

能将座椅或其部件的位置调整到适应乘员乘坐姿态的装置。该装置可以有(但不限于)如下功能:

——纵向位移;

——垂直位移;

——角位移。

3.8 移位装置 displacement system

为便于乘员出入该座椅后面,使座椅或其一部分旋转或/和移动的装置。座椅或其一部分旋转或/和移动过程中无固定位置。

3.9 锁止装置 locking system

使座椅及部件保持在使用位置的装置。

3.10 横向平面 transverse plane

正交于车辆纵向中心面的铅垂平面。

3.11 纵向平面 longitudinal plane

平行于车辆纵向中心面的平面。

3.12 头枕 head restraint

用于限制成年乘员头部相对于其躯于后移,以减轻在发生碰撞事故时颈椎可能受到的损伤程度的装置。

3.12.1 整体式头枕 integrated head restraint

由靠背上部形成的头枕。

注1:若满足3.12.2和3.12.3定义的头枕仅能用工具将其从座椅或车辆结构上拆下来,或利用将座椅蒙皮全部或部分拆下来的方法才能将其拆下来,则亦为整体式头枕。

注2:对于整体式头枕,通过垂直于距R点540mm的基准线的平面来定义头枕和座椅靠背之间的边界。

3.12.2 可拆式头枕 detachable head restraint

采用插入或固定的方式与座椅靠背相连且可以与座椅分开的头枕。

3.12.3 分体式头枕 separate head restraint

采用插入或固定的方式与车辆结构相连且完全与座椅分开的头枕。

3.13 “R”点 ‘R’point

由车辆制造厂为每一乘坐位置规定的设计点,相对于三维坐标系来确定。

3.14 基准线 reference line

三维H点装置的头部空间探测杆向后紧靠背板时头部空间探测杆的中心线。

3.15 隔离装置 partitioning system

除座椅靠背外,其他用于保护乘员不因行李移动而受到伤害的部件或装置。

注1:尤其是指位于竖直或翻折位置的座椅靠背上方、网织物或金属网口物组成的隔离装置。

注2:若作为车辆标准配置的头枕上装有隔离装置,则该头枕应看成是隔离系统的一部分。但是,装备该头枕的座椅本身不应被视为隔离装置。

4 技术要求

4.1 一般要求

M1、N1、M2(Ⅱ级,Ⅲ级和B级)、装载质量不超过10t的M3(Ⅱ级,Ⅲ级和B级)类车禁止安装侧向座椅(专用校车、救护车、警用车辆,以及民防、消防车辆除外)。

4.2 M1类车所有座椅的一般要求

4.2.1 每个调节装置和移位装置都应具有能自锁的装置。若座椅扶手或其他舒适性装置在车辆发生碰撞事故时不会给车内乘员带来额外伤害,则不需要采用锁止装置。

折叠座椅应能够自锁在使用的位置上。

4.2.2 对3.8定义的移位装置,其解锁装置应位于座椅外侧接近车门处。即使对位于该座椅背后的乘员,也应易于接近。

4.2.3 对于5.8.1确定的区域1内的座椅背面部件,按附录A的要求进行吸能性试验时,头型减速度大于80g的持续时间不应超过3ms。同时,试验过程中或试验后不得有危险边棱角出现。本要求不适用于最后排座椅、背对背安装的座椅或满足GB 11552的座椅。

4.2.4 座椅背面部件的表面不允许有任何可能会增加乘员伤害的凸起或尖棱。若按5.1规定的条件进行试验,座椅背面部件的表面的曲率半径应不小于下列规定:

——区域1:2.5mm;

——区域2:5.0mm;

——区域3:3.2mm。

区域的确定见5.8。

本要求不适用于:

a)凸出周围表面高度小于3.2mm,且凸出高度不超过其宽度的一半,其边棱为光滑的部件。

b)最后排座椅、背对背安装的座椅或满足GB 11552的座椅。

c)位于通过每排座椅最低R点的水平平面以下的座椅背面部件(如果每排座椅高低不同,则从后排座椅起,该水平面应通过前排座椅的“R”点,在垂直方向或高或低形成一个台阶)。

d)诸如柔性网类部件。

位于5.8.2区域2内的表面,若满足附录A吸能性试验,则允许其曲率半径小于5mm,但不应小于2.5mm,且表面应加衬垫以避免乘员头部与座椅骨架直接接触。

位于上述区域内的部件,若表面材料邵尔A硬度低于50,上述除了与附录A规定的吸能性试验相关要求之外的所有要求只适用于刚性部件。

4.2.5 在按5.2及5.3规定进行的试验过程中或试验后,座椅骨架、座椅固定装置、调节装置、移位装置及其锁止装置均不应失效。允许产生在碰撞过程中不会增加伤害程度的永久变形(包括裂纹)且能承受规定载荷。

4.2.6 在进行5.3和附录B中B.2.1规定的试验过程中,锁止装置不得松脱。

4.2.7 试验后,允许或有助于乘员通过的移位装置应处于工作状态,且至少能保证解锁一次,并可按需要移动座椅或座椅的一部分。

其他移位装置、调节装置及其锁止装置允许产生变形、裂纹,但不允许失效,并保持在原锁止位置。

对于带有头枕的座椅,在进行5.4.3.6试验过程中或试验后,如果座椅或座椅靠背不出现断裂,则认为座椅靠背及其锁止装置的强度满足5.2规定;否则,应进行5.2试验,以检查座椅靠背及其锁止装置的强度是否满足该规定的要求。

对于座位个数多于头枕个数的座椅(长条座椅),也应进行5.2试验。

4.3 N1、N2、N3及M2、M3类车座椅的一般要求

4.3.1 座椅和长条座椅应牢固地固定在车辆上。

4.3.2 可移动的座椅和长条座椅应在其所有使用位置能够自锁。

4.3.3 可调式座椅靠背在调节范围内任意位置都应能自锁。

4.3.4 所有翻移式座椅和折叠座椅,在其使用过程中都应能自锁。此要求不适用于允许站立乘客的M2或M3类Ⅰ级、Ⅱ级客车或A级车中安装在轮椅空间或区域内的折叠座椅和M2或M3类客车中安装在乘客通道上的折叠座椅。

注:本条要求也适用于所有类型车辆的侧向座椅,但4.1规定的禁止安装侧向座椅车辆除外。

4.3.5 适用于GB 13057的座椅不适用于4.3.1~4.3.4的要求。

4.4 头枕的安装

4.4.1 M1类车的前排外侧座椅应安装头枕。其他座位及其他类车辆的座椅头枕,也可以按本标准进行检验。

4.4.2 最大总质量不超过3500kg的M2及N1类车的前排外侧座椅应安装头枕,安装在这些车辆上的头枕应满足本标准的要求。

4.5 装备或可装备头枕座椅的特殊要求

4.5.1 头枕的存在不应成为增加乘员危险的因素。头枕在任何使用位置上,都不应有任何可能增加乘员受伤风险或伤害程度的凸起或尖棱。

位于5.8.1.3区域1内的头枕前、后面应有衬垫以防止乘员头部与骨架部件的直接接触,并应满足4.2.4规定。

位于5.8.2区域2内的头枕前、后面应有衬垫以防乘员头部与骨架部分直接接触,并应满足4.2.4规定。上面的规定也适用于区域2内的座椅背面部件。对于头枕和靠背集成一体的头枕,其头枕前表面是指垂直于基准线且距R点540mm的平面以上,且距基准线为85mm的两个垂直纵向平面之间的区域。

4.5.2 位于5.8.1.3区域1内的头枕,其前、后表面都应通过吸能性试验。

若按附录A规定的方法进行试验,头型的减速度大于80g的持续时间不超过3ms,应认为满足要求。同时,试验过程中或试验后,不应出现危险的边棱。

4.5.3 上述4.5.1、4.5.2规定不适用于最后排座椅头枕的后表面部分。

4.5.4 头枕在座椅或车辆构件上的固定方式应保证头枕在试验过程中,由于头型的作用压力,其衬垫内或头枕与靠背连接处,不得出现刚性的可致伤害的凸起。

4.5.5 对于装有头枕的座椅,若其头枕满足4.5.2规定,可视为满足4.2.3的规定。

4.6 头枕高度

4.6.1 头枕高度应按5.5规定进行测量。

4.6.2 对于高度不可调的头枕,前排座椅其高度不应低于800mm;其他排座椅不应低于750mm。

4.6.3 对于高度可调的头枕:

a)前排座椅最高位置高度不应低于800mm,其他排座椅最高位置不应低于750mm;

b)在高度750mm以下应无“使用位置”。

c)除前排座椅以外的其他座椅头枕可调到高度低于750mm的位置,但需对乘员清楚地表明该位置不是头枕的使用位置。

d)对于前排座椅,若被乘坐时其头枕能自动回到使用位置,则允许头枕在座椅无人乘坐时自动降至高度低于750mm的位置。

4.6.4 为保证头枕与车顶内饰表面、车窗和车辆结构部件之间留有足够的间隙,4.6.2和4.6.3a)规定的尺寸对于前排座椅可以小于800mm,其他座椅可以小于750mm,但该间隙不应超过25mm。对于带有移位装置和/或调节装置的座椅,该规定适用于所有的乘坐位置。此外,降低4.6.3b)规定的高度,在低于700mm时,应无任何“使用位置”。

4.6.5 对于前排以外的其他排中间座椅或乘坐位置的头枕,可降低4.6.2和4.6.3a)规定的高度,但不应低于700mm。

4.6.6 对可装备头枕的座椅,应满足4.2.3和4.5.2规定。对于高度可调的头枕,其枕用部分的高度按5.5规定的方法测量时,应不小于100mm。

4.7 头枕与座椅靠背的间距

对于高度不可调的头枕,其与座椅靠背的间距应不大于60mm;对于高度可调的头枕,在头枕调至最低使用位置时,其与座椅靠背顶端的间距应不大于25mm。对于装有分体式头枕且高度可调的座椅或长条座椅,其处于所有位置,都应满足本条规定。

4.8 间隙

4.8.1 对整体式头枕,应考虑的区域是:在距R点540mm处与基准线相垂直的平面以上,位于躯干基准线两侧各85mm的两个纵向垂直面之间所包括的区域内。在该区域内,若该头枕按5.4.3.3规定的附加试验后,仍然满足4.10.1的规定,则允许一个或多个间隙存在。对于该间隙,不论其形状如何,按5.7的规定测量时,其头枕骨架间距“a”可以大于60mm。

4.8.2 对于高度可调的头枕,若按5.4.3.3规定的附加试验后,仍然满足4.10.1的规定,则允许一个或多个间隙存在。对于该间隙不论其形状如何,按5.7测量时,其头枕骨架间距“a”可以大于60mm。

4.9 头枕宽度

头枕宽度应保证为正常坐姿的乘员提供足够的头部支承面。按5.6规定测量时,应保证头枕两侧距座椅垂直中心平面的距离都不小于85mm。

4.10 头枕的其他要求

4.10.1 头枕及其固定装置在按5.4.3规定的静态试验方法测量时,头型最大向后位移量X应小于102mm。

4.10.2 头枕及其固定装置应具有足够的强度,以保证按5.4.3.6规定的载荷作用下不断裂。对于带有座椅靠背的整体式头枕,从R点沿基准线向上540mm处且垂直于基准线的平面以上区域的座椅靠背组成部分应满足该规定。

4.10.3 对于高度可调的头枕,除使用者故意采用非正常的操作方法之外,应无法使其安装高度超出最高调整极限。

4.10.4 若座椅或靠背按5.4.3.6的规定进行试验中及试验后未发生断裂,则座椅靠背及其锁止装置的强度满足5.2的规定。否则,应能证明座椅能够满足5.2的试验要求。

4.11 关于防止移动行李对乘员伤害的特殊要求

4.11.1 座椅靠背

当座椅处于制造厂所规定的正常使用位置时,构成行李舱的座椅靠背和/或头枕应具有足够的强度,以保护乘员正面碰撞中不因行李的前移而受到伤害。在附录B所述试验过程中及试验后,若座椅靠背及其锁止装置仍保持在原位置,则认为满足此要求。但在试验期间,允许座椅靠背及其紧固件变形,条件是试验靠背和/或头枕(邵尔A硬度大于50)部分的前轮廓不能向前方移出一横向垂面,此平面经过:

a)对头枕部分,座椅R点前方150mm处的点;

b)对座椅靠背部分,座椅R点前方100mm处的点。

不包括试验样块的反弹阶段。对于整体式头枕,通过垂直于距R点540mm的基准线的平面来定义头枕和座椅靠背之间的边界。所有测量都要在构成行李舱前边界的每个座椅或乘坐位置的纵向中心平面上进行。在附录B所描述的试验过程中,试验样块应保持在试验座椅靠背的后方。

4.11.2 隔离装置

根据车辆制造厂的要求,若隔离装置作为某种车型的标准装备安装,附录B所描述的试验可以在隔离装置处于其正常位置的情况下进行。安装在正常使用位置的前向座椅靠背上面的网格丝状隔离装置,应按附录B中B.2.2规定进行试验。

在试验过程中,如果隔离装置保持在原位置,则认为满足要求。试验过程中,允许隔离装置变形,但条件是隔离装置(包括邵尔A硬度大于50的试验座椅靠背和/或头枕部件)前面轮廓不能向前移出横向铅垂平面,此平面经过:

a)对头枕部分,座椅R点前方150mm处的点;

b)对除了头枕以外的座椅靠背部分和隔离装置部分,座椅R点前方100mm处的点。

对于整体式头枕,头枕和座椅靠背之间的边界按4.11.1的规定。

所有测量都要在构成行李舱前边界的每个座椅或乘坐位置的纵向中心平面上进行。

在试验后,不允许有容易增加对乘员伤害程度或危险性的尖角和边棱出现。

4.11.3 其他

上述4.11.1、4.11.2所指的要求不适用于由于冲击而自动作用的行李保持装置。制造厂应证明此装置提供的保护等效于4.11.1、4.11.2的要求。

5 试验方法

5.1 试验条件

5.1.1 对于可调式座椅靠背,除制造厂另有规定外,应将其锁止在GB 11551-2014中附录A所述的三维H点装置躯干基准线与垂直方向尽可能接近成25°的后倾位置上。

5.1.2 当某一座椅的锁止装置及安装方式与对应的另一座椅相同或对称,则检测机构可以仅对其中一个座椅进行试验。

5.1.3 对头枕高度可调的座椅,试验时头枕应置于其调节范围内最不利的位置(一般为最高位置)。

5.1.4 折叠座椅应在乘员使用位置进行试验。

5.2 座椅靠背及其调节装置的强度试验

通过一个模拟GB 11551-2014中附录A所述的人体假背模型,对座椅靠背骨架的上部沿纵向向后施加相对于座椅R点530Nm力矩的负荷。对于长条座椅,如支撑骨架部分或全部(包括头枕部分)为一个以上座位共用,则应对这些座位同时进行试验。

5.3 座椅固定装置、调节装置、锁止装置和移位装置的强度试验

5.3.1 按附录C中C.1规定对整个车体施加一个不小于20g的纵向水平减速度或加速度,持续时间为30ms,用以模拟车辆正面碰撞。根据制造厂的要求,可以选用附录B描述的试验波形。

5.3.2 对整个车体施加5.3.1规定的一个纵向水平减速度或加速度,用于模拟车辆后面碰撞。

5.3.3 座椅所有乘坐位置都应按5.3.1和5.3.2规定进行验证。对安装头枕高度可调的座椅,试验时,头枕应置于其调节范围内最不利的位置(一般为最高位置)。试验过程中,座椅的安装应保证无外加因素影响锁止装置的解锁。将座椅调节到下述位置后进行试验,则认为满足这些条件:

a)在纵向方向,将座椅调整后固定在从最前面的正常驾驶位置或制造厂指定的最前使用位置向后移动一挡或10mm处(对于在垂直方向独立调节的座椅,应将其坐垫置于最高位置);

b)在纵向方向,将座椅调整后固定在从最后面的正常驾驶位置或制造厂指定的最后使用位置向前移动一挡或10mm处(对于在垂直方向独立调节的座椅,应将其坐垫置于最低位置)。若需要,应符合5.3.4的规定。

5.3.4 若在除5.3.3规定之外,某一座椅使用位置上的座椅锁止装置和固定装置的受力状态比在5.3.3规定的座椅位置更不利,则试验应在最不利的座椅使用位置上进行。

5.3.5 若根据制造厂要求,进行附录C中C.2规定的刚性壁障实车碰撞试验,则可以视为满足5.3.1规定的试验条件。此时,应该按照5.1.1、5.3.3及5.3.4的规定,将座椅调整到使其固定装置的受力状态处于最不利的位置上。

5.4 头枕性能试验

5.4.1 可调式头枕的性能试验说明

对于可调式头枕,头枕应处于其调整范围内最不利的位置上(一般为最高位置)。

5.4.2 长条座椅的性能试验说明

对于长条座椅,如果骨架部分或全部(包括头枕部分)为一个以上的乘坐位置共用时,则应该对所有这些乘坐位置同时进行试验。

5.4.3 试验步骤

5.4.3.1 包括基准线投影在内的所有线,均应画在该座椅或乘坐位置的垂直中心平面上(见附录D)。

5.4.3.2 移位后的基准线是将相对R点产生向后373Nm力矩的初始作用力施加于GB 11551-2014中附录A所述模拟人体模型靠背的部件上来确定。

5.4.3.3 距离头枕顶部向下65mm处,通过直径为165mm的头型,施加一个垂直于移位后的基准线的初始作用力,使其产生相对于R点373Nm的力矩。基准线应处在5.4.3.2规定的移位后的位置上。距离头枕顶部下方65mm处,若有间隙存在而阻碍本条前述规定的作用力的施加,则可以减小该距离,以保证力的作用线通过最接近该间隙骨架的中心线。对于4.8所述情况,应该使用直径为165mm的头型,对每个间隙重复进行试验。作用力应通过该间隙最小截面的重心,在平行于基准线的横向平面上,产生相对于R点373Nm的力矩。

5.4.3.4 确定与头型相切并与移位后基准线平行的切线Y。

5.4.3.5 测定用于4.10.1规定的最大向后位移量X。X为切线Y与移位后基准线之间的距离。

5.4.3.6 如果座椅或座椅靠背未出现断裂,则将5.4.3.3规定的初始负荷增加到890N,以检验头枕的有效性。

5.5 确定头枕高度

5.5.1 包括基准线投影在内的所有的线,均应画在该座椅或乘坐位置的垂直中心平面上。该中心平面与座椅相交线确定了头枕和座椅靠背的轮廓(见附录E图E.1)。

5.5.2 将GB 11551-2014中附录A所示的三维H点装置放置于座椅正常乘坐位置。

5.5.3 将GB 11551-2014中附录A所示的三维H点装置基准线的投影画在5.4.3.1规定的平面上。作垂直于基准线并且相切头枕顶端的切线S。

5.5.4 从R点到切线S的距离“h”即为4.6规定的头枕高度。

5.6 确定头枕宽度(见附录E图E.2)

5.6.1 用位于5.5.3规定的切线S以下65mm处且垂直于基准线的平面S1来确定由轮廓线C所限定的头枕剖面。

5.6.2 按照4.9的相应规定,所要考虑的头枕宽度是垂直纵向面P和P'与剖面S1的两条交线之间的距离L。

5.6.3 必要时,头枕宽度也可在从R点沿基准线向上635mm处且垂直于基准线的平面内确定。

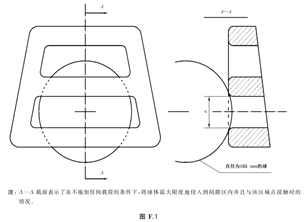

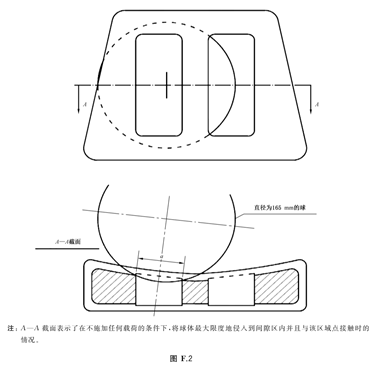

5.7 确定头枕间隙距离“a”(见附录F)

5.7.1 用直径为165mm的球体,在头枕前表面确定其每个间隙的距离“a”。

5.7.2 在不施加任何作用力条件下,将球体最大限度地置于间隙区域内,并且与该区域点接触。

5.7.3 球体与间隙接触的两点之间距离即为4.8规定的距离“a”。

5.8 座椅靠背及头枕吸能性试验(适用于座椅安装在车辆上时,能被直径165mm的球体接触到且位于5.8定义的区域表面)

5.8.1 区域1

5.8.1.1 对于不带头枕的独立式座椅,该区域是指位于座椅纵向中心面左、右两侧各100mm的纵向垂直面之间,且在过从靠背顶点沿基准线向下100mm处垂直于基准线的平面以上的靠背后面区域。

5.8.1.2 对于不带头枕的长条座椅,该区域是指位于由制造厂提供的每个外侧座椅纵向中心面左、右两侧各100mm的纵向垂直面之间,且在过从靠背顶点沿基准线向下100mm处垂直于基准线的平面以上的区域。

5.8.1.3 对于带有头枕的座椅或长条座椅,该区域是指位于座椅纵向中心面左、右两侧各70mm的纵向垂直面之间,且在过从R点沿基准线向上635mm处垂直于基准线的平面以上区域。试验时,对于可调的头枕,应将其调至可调范围内最不利的位置(一般为最高位置)。

5.8.2 区域2

5.8.2.1 对于不带头枕、带有可拆式或分体式头枕的座椅或长条座椅,区域2是指在过从靠背顶点沿基准线向下100mm处垂直于基准线的平面以上的区域,但不包括位于区域1内部分的区域。

5.8.2.2 对于整体式头枕的座椅或长条座椅,区域2是指在过从R点沿基准线向上440mm处垂直于基准线的平面以上区域,但不包括位于区域1内部分的区域。

5.8.3 区域3

区域3是指位于4.2.4c)定义的水平面以上的座椅或长条座椅背面区域,但不包括位于区域1和区域2内部分的区域。

注:试验区域不包括当座椅安装在车辆上,但座椅背部不能被直径165mm的球体接触到的区域表面。

5.9 等效试验方法

采用不同于5.2、5.3、5.4及附录A所述的试验方法时,应证明该试验方法的等效性。

5.10 试验分组

汽车座椅、座椅固定装置及头枕试验分组可参见附录G。

6 实施日期

对于新申请车辆型式批准的车型,自标准实施之日起开始执行;对于已获得车辆型式批准的车型,自本标准实施之日起第13个月开始执行。

附录A(规范性附录) 吸能性试验程序

A.1 样品安装、试验装置、记录仪器和试验程序

A.1.1 样品安装

用制造厂提供的固定装置将座椅按实车安装的方式牢固地固定在试验台上,以使其在试验时保持稳定。

若座椅靠背可调,则应将其锁止在5.1.1规定的位置上。

对于装有头枕的座椅,应按实车安装的方式将头枕安装在座椅靠背上。对于分体式头枕,应该按照正常的安装位置装在车辆结构部件上。

对于可调式头枕,应将其调整到可调范围内最不利的位置上。

A.1.2 试验装置

A.1.2.1 试验装置由一摆锤组成。该摆锤转动轴用球轴承支承,它在撞击中心的折算质量为6.8kg。摆锤下端有一个直径为165mm的刚性头型,其中心与摆锤撞击中心重合。

A.1.2.2 头型上装有两个加速度计和一个速度测量装置,以测定撞击方向上的所有数据。

A.1.3 记录仪器

A.1.3.1 加速度

准确度:实测值的±5%;

数据通道的频率等级:(CFC)600(对应于ISO 6487);

横轴灵敏度:不大于最小刻度值的5%。

A.1.3.2 速度

准确度:实测值的±2.5%;

灵敏度:0.5km/h。

A.1.3.3 时间记录

测量仪器应能够在其整个持续时间内记录作业过程,并要求所记读数的时间间隔不超过千分之一秒。

头型与试验样品首次接触的撞击开始瞬间,应能在试验记录中查出,以便进行试验分析。

A.1.4 试验程序

A.1.4.1 靠背试验

按A.1.1的规定安装好座椅。对座椅进行从后向前撞击,撞击方向应位于与铅垂方向成45°的纵向平面内。

撞击点应由试验人员在区域1内选择。区域1的确定见5.8.1的规定。如果有必要,撞击点也可位于5.8.2规定的区域2内的曲率半径小于5mm的表面上。

A.1.4.2 头枕试验

按A.1.1的规定安装和调整头枕。撞击点应由试验人员在区域1内选择。区域1定义见5.8.1规定。如果有必要,撞击点也可位于5.8.2规定的区域2内的曲率半径小于5mm的表面上。

由后向前撞击头枕后表面时,撞击方向应位于与铅垂方向成45°的纵向平面内。

由前向后撞击头枕前表面时,撞击方向应位于纵向平面内并沿水平方向。

前、后区域应以与5.5确定的头枕顶部相切的水平面为界。

A.1.4.3 速度

头型应以24.1km/h的速度撞击试验样品:该速度的获得可仅用推进能方式来实现,或者用一种附加的推进装置来实现。

A.2 结果

减速度应取两个加速度计读数的平均值。

A.3 等效试验程序

等效试验程序的要求见5.9。

附录B(规范性附录) 行李位移乘客防护装置的试验方法

B.1 试验样块

B.1.1 一般要求

刚性试验样块,其惯性中心与几何中心重合。

B.1.2 类型1

尺寸:300mm×300mm×300mm。

所有边棱倒圆角均为20mm。

质量:18kg。

转动惯量:(0.3±0.05)kg·m2(绕模拟行李样块的所有3个惯性主轴)。

B.1.3 类型2

尺寸:500mm×350mm×125mm。

所有边棱倒圆角均为20mm。

质量:10kg。

B.2 试验准备

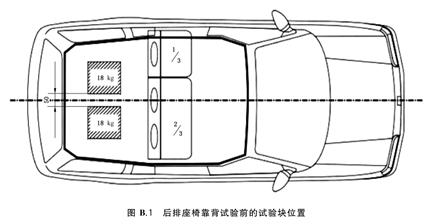

B.2.1 座椅靠背试验(见图B.1)

B.2.1.1 一般规定

B.2.1.1.1 在车辆制造厂的选择下,试验时可将邵尔A硬度小于50的部件从被试座椅和头枕上拆除。

B.2.1.1.2 将两个类型1的试验样块放置于行李舱的地板上。为了确定试验样品纵向安放位置,应将试验样块放置在行李舱底部,首先,其前端与构成行李舱前边界的车辆部件接触,且试验样块的下边置于行李舱的地板上;然后,沿平行于车辆的纵向中心方向将其向后移动,直至其质心移动200mm的水平距离。若行李舱的尺寸不允许上述200mm的位移,且后排座椅可以水平调节,则将这些座椅向前移动到乘员正常使用调节范围的极限,或者移动到可以获得上述200mm的位置处,取两者中较小者。对于其他情况,试验样块应放置于后排座椅之后尽可能远的位置。车辆纵向中心平面与各试验样块内侧的距离应该为25mm,以使两样块之间有50mm的距离。

B.2.1.1.3 在试验期间,必须对座椅进行调节以确保锁止装置不会由于外界因素而松脱。如果允许,应按如下方法调节座椅:

纵向调节装置应该固定于制造厂规定的最后使用位置之前一挡或10mm处的位置(对于在垂直方向可独立调节座椅,坐垫应置于最低位置)。试验应在座椅靠背处于正常使用位置时进行。

B.2.1.1.4 如果座椅靠背装有头枕,对于高度可调节头枕,则应在头枕处于最高位置时进行试验。

B.2.1.1.5 如果后排座椅靠背可以折叠放下,则应通过标准锁止机构将其固定于正常使用位置。

B.2.1.1.6 如果座椅后方无法安置类型1试验样块,则不用进行该项试验。

B.2.1.2 多于两排座椅的车辆

B.2.1.2.1 如果使用者可按照制造厂的使用说明将最后排座椅移除和/或折叠放倒,以达到增加行李舱空间的目的,则应直接对倒数第二排座椅进行试验。

B.2.1.2.2 在上述情况下,如果座椅及其固定装置的设计类似且可以达到200mm位移的试验要求,检测机构和制造厂协商后,可以选择对两个后排座椅之一进行试验。

B.2.1.3 其他

如果座椅之间的间隙,可能使类型1试验样块滑过,则经检测机构同制造厂协商后,可以将试验类型1的试验样块(2块)放置在座椅靠背后面。

试验报告中,应附上准确的试验加载情况示意图。

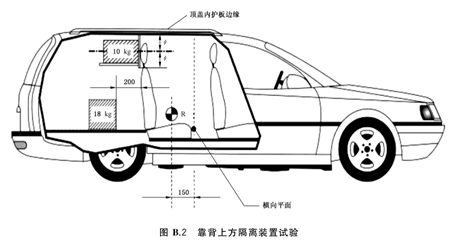

B.2.2 隔离装置试验

B.2.2.1 对于座椅靠背上方的隔离装置试验,试验车辆上应装备一个具有承载平面的固定式可升起的试验平板,该平板的位置应保证放置在其上的试验样块的重心通过座椅靠背顶端(不包括座椅头枕)和车内顶棚下边缘正中间。类型2试验样块放置于升起的试验平板上,其底部表面最大尺寸为500mm×350mm,其中心位于车辆纵轴上,且其前表面尺寸为500mm×125mm。若隔离装置后方不能放置类型2试验样块,则可以不进行该项试验。试验时,试验样块应与隔离装置直接接触。另外,应按照B.2.1规定放置两个类型1试验样块(见图B.2),同时对座椅靠背进行试验。

B.2.2.2 如果座椅安装有高度可调的头枕,则应将座椅头枕调节到最高位置。

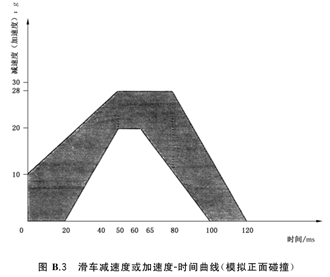

B.3 用于约束行李的座椅靠背和隔离装置的动态试验

应将车体牢固地固定在试验台车上。将车体装在台车上的连接方式不应对座椅靠背和隔离装置有加强作用。按照B.2.1或B.2.2的规定放置试验样块后,对乘用车车体进行减速,或者按制造厂选择进行加速,要求其减速度或加速度-时间曲线位于图B.3所示的范围内。乘用车车体的速度变化范围应为![]() km/h。在制造厂认可下,可用上述的时间曲线来完成5.3.1的座椅强度试验。

km/h。在制造厂认可下,可用上述的时间曲线来完成5.3.1的座椅强度试验。

附录C(规范性附录) 座椅固定装置、调节装置、锁止装置以及移位装置的试验方法

C.1 抗惯性试验

C.1.1 将试验座椅按设计位置安装在车辆车体上,再按以下规定将该车体牢固地安装在试验滑车上。

C.1.2 将车体安装在试验滑车上的连接方式不应对座椅固定装置有加强作用。

C.1.3 应按照5.1.1规定对座椅及其部件进行调节,并且锁止在5.3.3和5.3.4规定的位置之一。

C.1.4 如果一组座椅在3.1规定的方面无主要差异,则可按5.3.1和5.3.2规定的方法,将其中一个座椅调到最前位置而另一个座椅调到最后位置进行试验。

C.1.5 滑车减速度或加速度测量采用符合ISO 6487特性的频率等级(CFC)60的数据通道。

C.2 实车刚性壁障碰撞试验

C.2.1 壁障由钢筋混凝土结构物组成。壁障长不小于3m,高不小于1.5m,厚不小于0.6m。其前表面应与试验车行驶跑道的最后段垂直,并由厚度为(19±1)mm的胶合板覆盖。钢筋混凝土结构物后面至少应堆压90t的土。由钢筋混凝土结构和泥土结构组成的该壁障也可以用前表面作用效果相同的其他壁障代替。

C.2.2 试验车辆在碰撞瞬间应自由滑行,车辆行驶路线应与壁障碰撞表面垂直。车辆前部垂直中心线与碰撞壁障表面垂直中心线的最大横向偏差应为±300mm。在碰撞瞬间,不应对车辆施加任何转向或推动作用。其碰撞速度应在48.3km/h~53.1km/h的范围内。

C.2.3 燃料供给系统应至少装有90%额定容量的燃料或等效液体。

附录D(规范性附录) 试验时测量作图的详细说明

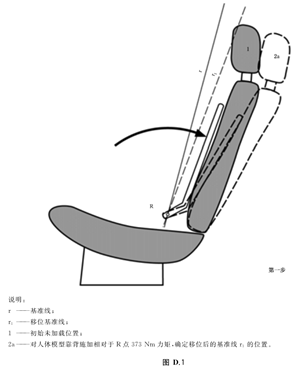

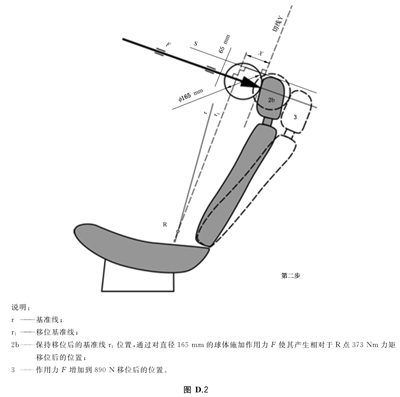

头枕性能试验时测量作图的详细说明见图D.1和图D.2。

附录E(规范性附录) 头枕高度和宽度的确定

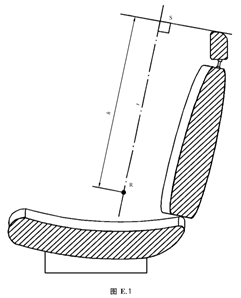

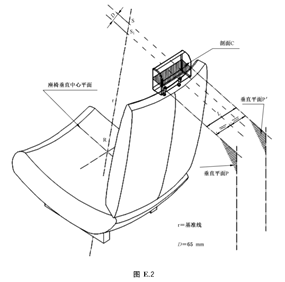

头枕高度和宽度的确定见图E.1和图E.2。

附录F(规范性附录) 头枕间隙尺寸“a”的确定

头枕间隙尺寸的确定见图F.1和图F.2。

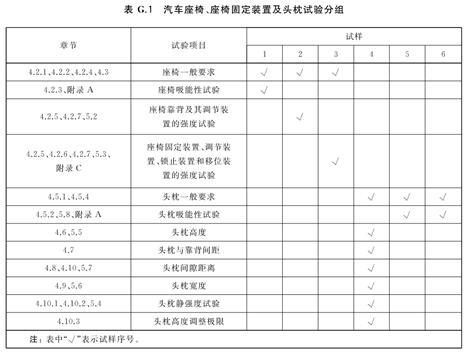

附录G(资料性附录) 试验分组

试验分组见表G.1。