贵州省住房和城乡建设厅文件

黔建消通〔2022〕35号

贵州省住房和城乡建设厅关于印发

《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》的通知

各市(州)住房和城乡建设局、贵安新区城乡建设局,各施工图 审查机构,各有关单位:

为贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住 房和城乡建设部令第51号)、《建设工程消防设计审查验收工作 细则》(建科规〔2020〕5号),进一步做好我省建设工程消防设 计审查工作,提高消防设计技术审查水平,保障建设工程消防设 计质量,我厅组织编制了《贵州省消防技术规范疑难问题技术指 南》,现印发给你们,自印发之日起执行。

—1—

附件:贵州省消防技术规范疑难问题技术指南

—2—

贵州省消防技术规范疑难问题技术指南

(2022年版)

贵州省住房和城乡建设厅

编制说明

我省在建筑工程消防设计、审查及验收过程中,存在对部分防火规范理 解不一致的情况。对规范的实施存在一些疑难问题,为统一理解认识和执行 尺度,贵州省住房和城乡建设厅于2021年3月,充分考虑到原《贵州省消 防技术规范疑难问题技术解决指导意见》(黔公消〔2017〕33号)的实施成 效,在广泛收集疑难问题和反馈意见基础上,组织贵州省设计质量监督站、 贵阳市设计质量监督站及各参编单位启动疑难问题技术指南编制工作。

技术指南本着安全、合理、经济的指导思想,认真贯彻“预防为主、防 消结合”的消防工作方针,严格遵循有关消防国家技术标准强制性条文规定 和带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文,达 到方便使用、保障安全、服务功能的要求。编制中借鉴兄弟省市对消防标准、 规范疑难问题解答文件,结合贵州省执行规范过程中的反馈意见,并向重点 行业、单位和社会广泛公开征求意见,在省内专家组评审通过基础上,于2021 年12月经省内外消防专家组评审通过后形成正式稿。

技术指南对规范部分内容作了更加明确的释义,并根据贵州实际工程建 设特点,对一些疑难问题提出技术解决的意见。对我省统一认识和执行尺度, 进一步做好工程建设中的消防设计、审查及验收工作将发挥积极作用,对国 家规范的内容也有一定的补充和完善。若国家规范进行更新,与技术指南发 生冲突时,应以国家规范为准。

技术指南共分4章,主要内容包括:1.建筑专业;2.给排水专业;3.暖 通专业;4.电气专业。

主编单位:贵州省工程设计质量监督站 贵阳市工程设计质量监督站

参编单位:(排名不分先后)

贵州省建筑设计研究院有限责任公司 贵州省建筑科研设计院有限公司 贵州省消防救援总队 贵阳市建筑设计院有限公司 贵阳建筑勘察设计有限公司 贵州同盛建筑设计有限公司 上海天华建筑设计有限公司

中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 贵阳铝镁设计研究院有限公司 北京中厦建筑设计研究院有限公司 天鸿瑞景集团有限公司

编制人员:(按姓名字母顺序)

|

技术顾问 |

刘勤世 | |||||

|

陈京瑞 |

陈亭烨 |

董辉 |

兰贵平 |

李宏图 |

李建 |

李建军 |

|

刘利平 |

刘培建 |

刘武奕 |

刘忠 |

卢盐城 |

钱星海 |

时鑫 |

|

宋娟 |

谭海丽 |

唐飞 |

田瑞祥 |

王君 |

王梅 |

王强 |

|

王媛 |

王忠 |

张华兵 |

张俐 |

郑锡华 |

钟燕妮 | |

|

审查人员: | ||||||

|

组 长: |

黄德祥 | |||||

|

包济龙 |

陈立 |

董艳 |

范存浩 |

高杨 |

姜勇 |

冷小彦 |

|

李程远 |

李克资 |

李巍 |

李文祝 |

李泽晖 |

刘晖 |

刘伟 |

|

刘怡 |

罗彬 |

罗为民 |

皮慧 |

宋桂林 |

苏平 |

王建国 |

|

王靖乔 |

王勇 |

王志强 |

吴国庆 |

向瑜 |

肖军 |

许健 |

|

姚冬平 |

叶世碧 |

张杰 |

张林 |

张舜 |

赵有亮 |

周亮 |

|

朱大新 |

朱睿 |

相关规范及简称

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 简称《建规》

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 简称《车消规》

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 简称《水消规》

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 简称《喷规》

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 简称《灭火器规》

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 简称《防排烟标准》

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018简称《应急照明标准》

《贵州省坡地民用建筑设计防火规范》DBJ52-062-2013

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018

《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021

第一章 建筑专业

目录

|

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 |

建筑分类和耐火等级 总平面布局 防火分区和层数 平面布置 安全疏散和避难 建筑构造 灭火救援设施 其他 |

第二章 给排水专业

|

2.1 2.2 2.3 2.4 |

消防设施的设置 消防给水及消火栓系统 自动喷水灭火系统 汽车库及其他消防设施 |

第三章 暖通专业

|

3.1 3.2 3.3 |

防烟系统 排烟系统 其他 |

第四章 电气专业

|

4.1 4.2 4.3 |

消防电源及配电 消防应急照明和疏散指示系统 火灾自动报警 |

特殊建筑和场所

第一章 建筑专业

1.1 建筑分类和耐火等级

1.1.1商业服务网点及类似建筑

1 住宅建筑投影范围之外的功能及形式类似商业服务网点的建筑分隔单 元,其安全疏散可按商业服务网点的要求执行;

2 为居住建筑服务不超过2层独立的功能及形式类似商业服务网点的建筑 分隔单元,其安全疏散可按商业服务网点的要求执行;

3 设置在非住宅建筑下不超2层的功能及形式类似商业服务网点的建筑分 隔单元,其安全疏散应按整体建筑的要求进行消防设计;

4 在类似商业网点建筑内设置的医疗、老年人照料设施、儿童活动场所、 娱乐场所等类似功能用房,应按相应公共建筑进行消防设计;

5 商业服务网点的疏散楼梯梯段净宽不应小于1.1m,踏步最小宽度不应小 于0.26m,最大高度不应大于0.175m;

6 商业服务网点当采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,且该楼梯在首层直通室 外时(不经过商业服务网点空间),第二层任一点至楼梯门或前室门的直线距 离不应大于《建规》表5.5.17规定的单、多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽 端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离;

7 商业服务网点分隔单元内不得利用层高增设夹层,分隔单元内严禁人员 居住。

1.1.2类似医疗建筑

1 残疾人康复中心、残疾人托养所、普通康复中心等建筑类型,应执行《建 规》有关医疗建筑的各项规定;

2 医疗美容的医疗部分应执行《建规》中对医疗建筑的相关规定;非医疗 美容按一般性经营场所进行设计;

3 监狱、看守所、强制隔离戒毒所内的医疗部分应执行《建规》中对医疗

—1—

建筑的相关规定;其他功能用房设计时,《建规》与专项建设标准出现不一致 情况时,可按专项建设标准执行。

1.2 总平面布局

1.2.1防火间距计算界面

防火间距应计算到相邻建筑最近处的外墙面,封闭阳台、室外楼梯及凸窗 (飘窗)应计算到其边缘,不包括室外不燃烧体构件。

1.2.2高度大于100m的住宅单元拼接

建筑高度大于100m的同一栋住宅建筑可以单元间贴邻建设。

1.2.3建筑自身防火间距要求

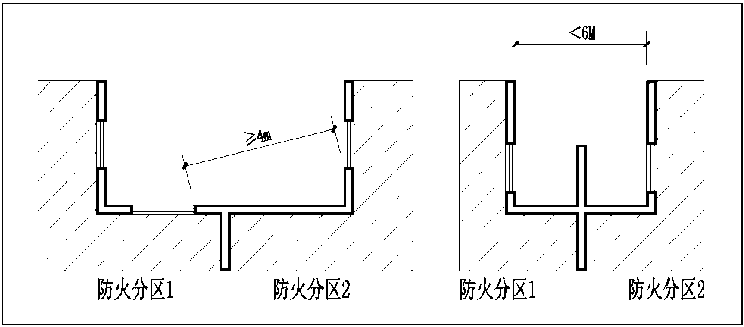

1 同一座回字形、U型、L型公共建筑两翼属于不同防火分区时,其内转角 两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,相对的两翼 的防火间距不应小于6.0m,确有困难,且当凹槽宽度与深度比不大于1:2.5时, 可在两窗之间挑出垂直防火隔墙(耐火极限不应低于1.0h),该隔墙外端应与 相对的两个窗的最外边平齐;当一侧采用固定或具有火灾时能自行关闭的乙级 防火门、窗时,间距不限;(图示1.2.3.1)

图示1.2.3.1

2 住宅单元之间相对的门、窗、洞口间距不宜小于6.0m,水平相邻的门、

窗、洞口间距不应小于1.0m;

3 高层住宅不宜设置内天井,当凹槽为U型且采用连廊联系时,应满足下

—2—

列要求:

连廊开口处宽度不应小于4.0m,应采用开敞式连廊;正对连廊的门、窗、

洞口与连廊的净距不应小于2.0m或设置防火措施,且连廊周围1.0m范围内不 得开设其他门、窗、洞口,连廊的耐火极限不应低于2.0h。(图示1.2.3.3)

图示1.2.2.3

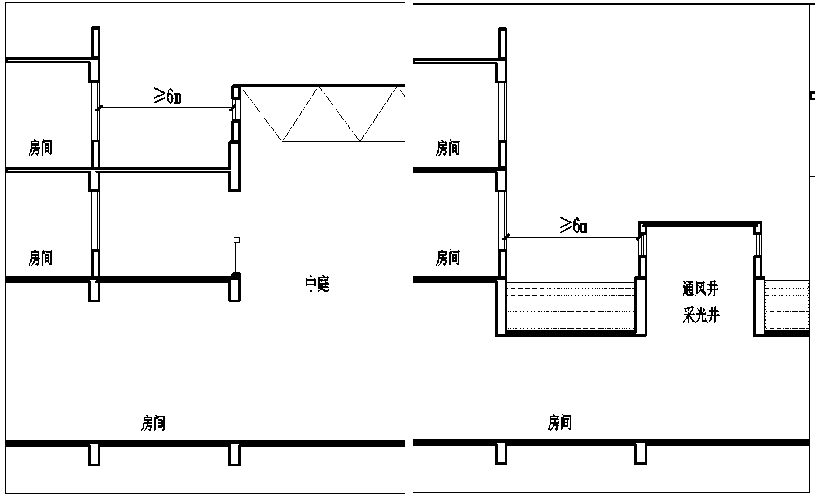

4 其他不同防火分区之间门、窗、洞口之间间距要求如下:当下述开口背 向建筑物时,或任一部位采用固定或具有火灾时能自行关闭的乙级防火门、窗 时,距离不限;

1)中庭屋面采光窗或排烟窗,与同一建筑正对的门、窗、洞口之间距离 不应小于6m;(图示1.2.3.4.1)

2)建筑屋顶和地下室顶板上设置的采光、通风等开口与相邻上部建筑物 外墙的门、窗、洞口的直线距离不应小于6m;(图示1.2.3.4.2)

—3—

图示1.2.3.4.1 图示1.2.3.4.2

3)汽车库坡道出入口与上部建筑物之间设置相应防火挑檐时,防火距离 不限;

4)下沉式广场、下沉庭院等开口部位,当仅作为景观、绿化、人员通行 使用时,与上部建筑物的距离不限;

5)建筑物内电影院、会议厅等局部层高加高突出屋顶的部分,与塔楼正 对的门、窗、洞口之间距离不应小于6m。

1.3 防火分区和层数

1.3.1不计入防火分区面积

以下房间和场所面积可不计入所属防火分区面积:消防水池、生活(消防) 水箱间的水箱范围、水族馆的水体水箱、装修材料采用A级的射击馆的靶道区、 保龄球馆的球道区、室内游泳池的水面面积、室内温泉的泡池面积、溜冰场的 冰面面积、滑雪场的雪面面积、桑拿浴室的洗浴部分、任意一端采用防火卷帘、 水幕或甲级防火门与其他防火分区分隔仅为车辆独立使用的汽车库坡道等。 1.3.2汽车库内的设备用房

—4—

汽车库内的设备用房应单独设置防火分区;当符合下列要求时,可将设备 用房并入汽车库,按汽车库的防火分区面积要求进行划分:

1 每个防火分区内设备用房的总建筑面积不超过1000 ㎡,且占该防火分区 的面积比例不超过1/3;

2 设备用房应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和自行关闭的甲级防 火门与停车区域分隔。

1.3.3裙房与塔楼之间

当裙房与高层公共建筑主体之间设置防火墙,裙房的防火分区按单、多层 建筑的要求确定时,防火墙上开设的甲级防火门不应作为通向相邻防火分区的 安全出口。

1.3.4中庭防火分隔

当建筑中庭起始层与周围连通空间未采用防火分隔时,连通空间与中庭的 总建筑面积不应超过1个防火分区的建筑面积,消防疏散应满足规范要求。

1.4 平面布置

1.4.1大面积剧场、会议厅

布置在四层及以上楼层或地下层的剧场、电影院、礼堂及会议厅、多功能 厅等人员密集场所,当符合《建规》第5.4.7条和5.4.8条的要求且座位数不 超过400座时,厅室面积不应超过650 ㎡;当满足下列条件时,每个厅室的最 大建筑面积可放大至800 ㎡;因特殊情况厅室面积确需超过800 ㎡时,其防火 设计应提交省级消防主管部门组织专题研究、论证。

1 厅室应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙、甲级防火门与其他部位分 隔;

2 设置在地下或半地下时,不应设置在地下三层及以下楼层,且埋地深度 不大于10米,应设置独立防火分区;

—5—

3 不因设置自动灭火系统降低室内装修材料的燃烧性能等级;

4 设置电气火灾监控系统、火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动

灭火系统,自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头;

5 厅室应设置自然排烟设施或独立的机械排烟系统和补风系统。

1.4.2住宅附属汽车库

住宅附属汽车库与住宅共用同一楼梯间时,其地下室楼梯最小净宽可与上

部住宅楼梯净宽一致。

1.4.3幼、教、老、医附属汽车库

托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等下部设置地

下汽车库时,应采用耐火极限不低于2.0h的楼板完全分隔,且应满足以下条件:

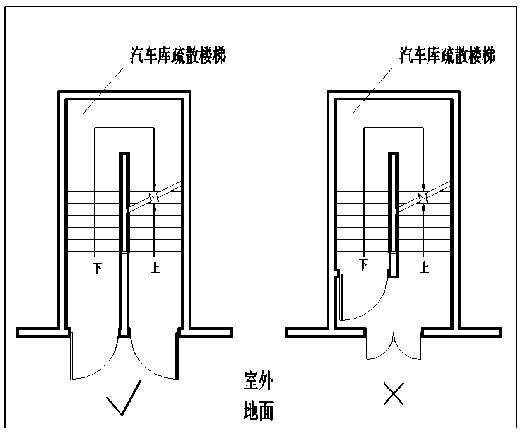

1 疏散楼梯间应分别独立设置,确有困难共用楼梯间时,应在首层通过防

火墙将车库与地上部分完全分隔,车库的疏散楼梯应直通室外;(图示1.4.3.1)

图示1.4.3.1

2 电梯通达车库时,应满足《建规》第5.5.6条的要求;

3 汽车库的窗、洞口部位(楼梯间除外)与上部建筑的外墙窗、洞口之间

的直线距离不应小于4m。

1.5 安全疏散和避难

—6—

1.5.1人数计算

1 健身房、游泳池、溜冰场、桑拿浴室的疏散人数可按更衣(鞋)柜数量 的1.1倍计算,当桑拿浴室中设有不经过更衣室直接进出的使用功能时,应根 据实际情况核算人数;

2 餐饮场所的疏散人数可按以下方式计算:

饮食建筑用餐人数应按照《饮食建筑设计标准》JGJ64规定的用餐区域 面积取值;其服务工作人员按不小于用餐人数的10%计算,候餐人数应按不小 于用餐人数的10%计算;

附建在商业建筑中,未划分就餐区域时,其疏散人数计算可按商店营业 厅计算。

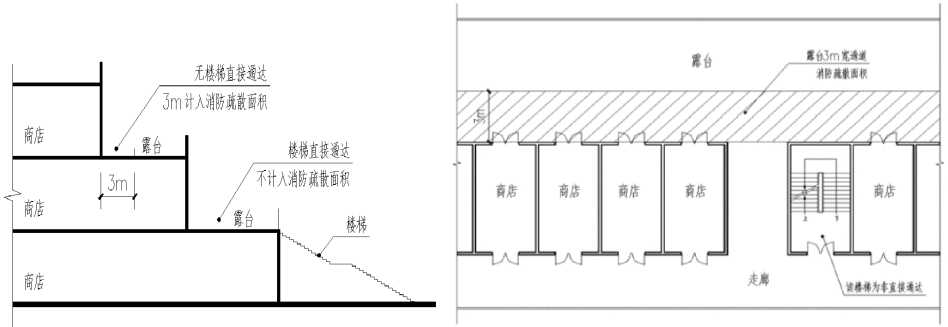

3 商店建筑采用露台或下层屋面作为室外公共通道,可通过与该露台或下 层屋面直接相连的室外楼梯或敞开楼梯间疏散至地面的,该室外公共通道可不 计算疏散人数;采用露台或下层屋面作为室外公共通道,不能通过与该露台或 下层屋面直接相连的室外楼梯或敞开楼梯间疏散至地面的,该室外公共通道宽 度小于3m的露台面积应全部计算疏散人数,宽度大于3m时按3m的露台面积计 算疏散人数。(图示1.5.1.3)

图示1.5.1.3

1.5.2敞开楼梯间疏散

1 采用敞开楼梯间作为疏散楼梯时,疏散距离应计算至距敞开楼梯间踏步

—7—

前缘不超过梯段宽度的位置;(图示1.5.2.1)

图示1.5.2.1

2 5层及5层以下(未采用开敞外廊)的普通办公楼、教学楼、幼儿园、 食堂等其他建筑可采用敞开楼梯间;在防火分区划分时该敞开楼梯间可以不按 上、下层相连通的开口考虑(敞开楼梯间应为三面围合的楼梯,敞开边长不应 超过围合墙体长度的1/4)。

1.5.3公共建筑楼梯间

1 公共建筑(含地下车库)一个防火分区内不应仅设一部剪刀楼梯间作为 两个安全出口使用;若确有困难,从防火分区内任一疏散门(汽车库室内任一 点)至楼梯间门的距离不大于10m时,可采用一部剪刀楼梯间作为两个安全出 口使用;

2 多层建筑、裙房剪刀楼梯间能自然通风时,可采用封闭楼梯间,失火时 楼梯间防火门应能自动关闭。

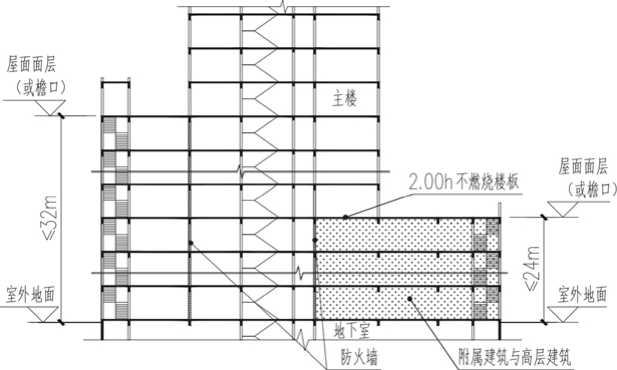

1.5.4高层公建塔楼投影区域楼梯

高层公共建筑中,上部高楼层区域与下部低楼层区域疏散楼梯独立设置、空 间互不连通,上下功能区域采用防火墙和耐火极限不低于2.0h的不燃性楼板完 全分隔时,低楼层区域(包含塔楼投影范围内)疏散楼梯的形式和宽度可按其

—8—

服务的层数、高度及功能用途来确定;高楼层区域所用疏散楼梯间需按其建筑

总高度来确定。(图示1.5.4)

图示1.5.4

1.5.5首层疏散

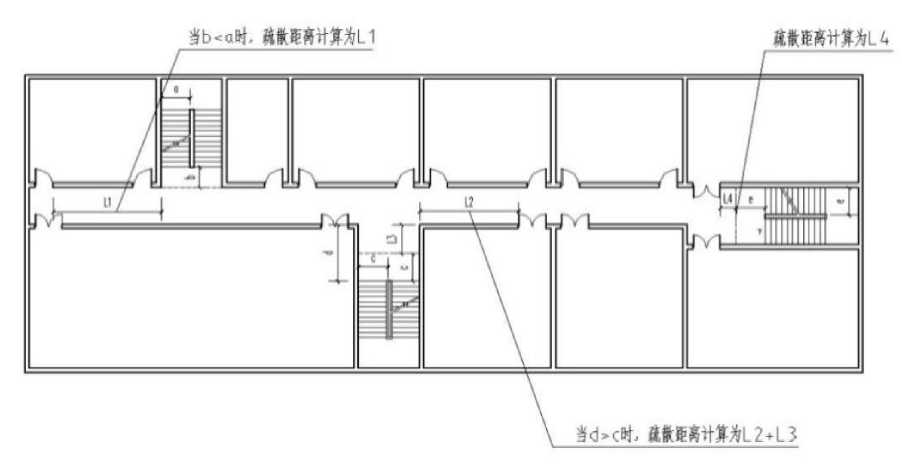

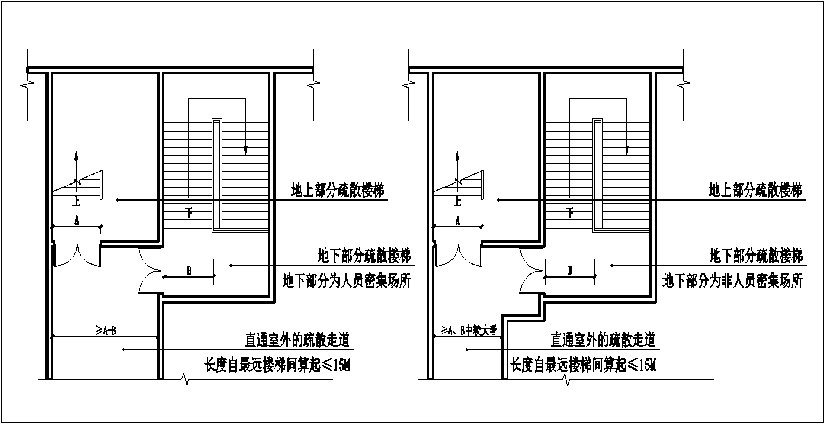

1 公共建筑当地下部分为人员密集场所,地下部分与地上部分的疏散楼梯 (含共用疏散楼梯间)在首层通过同一条疏散走道直通室外时,该疏散走道的 净宽度不应小于地上和地下部分的合计总净宽度;地下部分为非人员密集场所, 该疏散走道的净宽度不应小于地下或地上连通至该走道的疏散楼梯各自总净宽 度的较大值,且该疏散走道的长度(自最远的楼梯间的出口门起算)不应大于 15m。(图示1.5.5.1)

主体的触完全粧

图示1.5.5.1

—9—

2 首层疏散距离及防火分隔要求

1)不超过4层的公共建筑用于敞开楼梯间(从梯段踏步前缘不超过梯段 宽度的位置起算到室外的距离不大于15m)疏散的门厅与建筑其他部分之间可 不采取防火分隔措施;

2)民用建筑可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,但楼梯 间或前室的出口距离直通室外的门口不应大于30m;首层可将走道和火灾危险 性低的门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与 其他走道和房间分隔,且顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能应为A级;

3)住宅建筑的两部疏散楼梯或一个剪刀楼梯间的两个梯段,当首层的公 共区无可燃物且首层的户门不直接开向前室时,在首层的对外出口可以共用, 此时门厅对外的门净宽不应小于1.4m;

4)管道井等建筑竖井的检查门不应直接开向扩大封闭楼梯间、扩大前室 (含合用前室)及本指南1.5.5.2.2条规定的火灾危险性低的门厅、室内安全 疏散通道等区域,平面布置难以设置在其他部位时管道井应采取耐火极限不低 于2.0h的防火隔墙、甲级(开向室内安全疏散通道)或乙级防火门与上述区域 进行防火分隔;普通电梯满足消防电梯的防火性能时,厅门可以直接开向扩大 封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)及火灾危险性低且仅作为人员通行的门 厅;

5)首层疏散采用具有三面围护结构且有顶盖的通道,当通道的水平直线 长度不大于30m时,在此通道范围内可设置固定乙级防火窗和向外开启的乙级 防火门;当通道的水平直线长度大于30m时,应参照避难走道设置要求采取防 火分隔措施。

1.5.6车库疏散

1 当车库内每个防火分区满足安全出口设置数量,且无共用楼梯的情况时, 可以利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为解决疏散距离超长的安全出口,

— 10

且应增加疏散照明和标志;

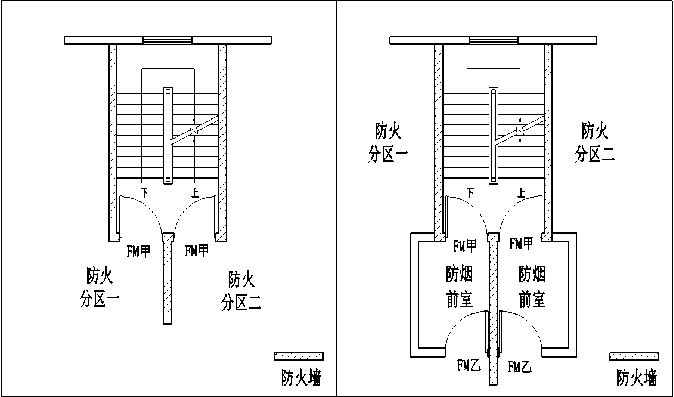

2 车库当人员安全出口位于两个防火分区交界处时可共用(仅限于两个防 火分区),共用封闭楼梯间时,应分别以甲级防火门接入;若共用防烟楼梯间, 应分别设防烟前室,且在前室通向楼梯间处采用甲级防火门;(图示1.5.6.2)

图示1.5.6.2

3 汽车库坡道不考虑人员疏散,不计疏散距离;汽车停车位的设置不应阻 挡安全出口,且不应影响消防设备用房、消防设施的正常使用;车库内最远疏 散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车 装置等障碍物对路线的阻挡。

1.5.7住宅单元组合屋面疏散

单元组合的住宅建筑,单元间采用防火墙分隔时,可根据单元各自高度分 别确定其楼梯间形式及消防电梯的设置;建筑高度大于27m但不大于54m的多 个单元组合,屋面疏散应满足以下要求:

1 平屋面面积可按1/2本楼户数×3.2人/户×0.25 ㎡/人计算,且不应小于 10.0 ㎡;

2 当不同单元间坡屋面内部连接通道满足自然通风采光和排烟要求时,可 视为满足屋顶连接要求;

3 当两个单元屋面高差不大于9m时,可设置室外疏散楼梯连通两个单元 的屋面,室外疏散楼梯的设置需符合《建规》第6.4.5条的相关规定。

— 11

1.5.8住宅采用剪刀楼梯

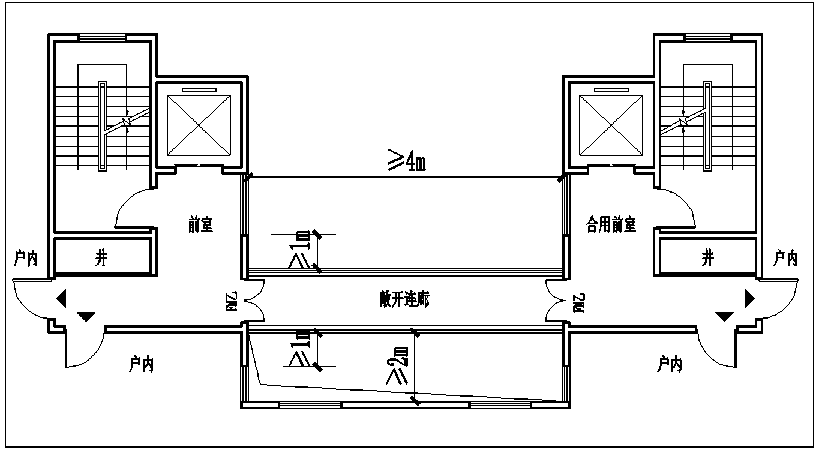

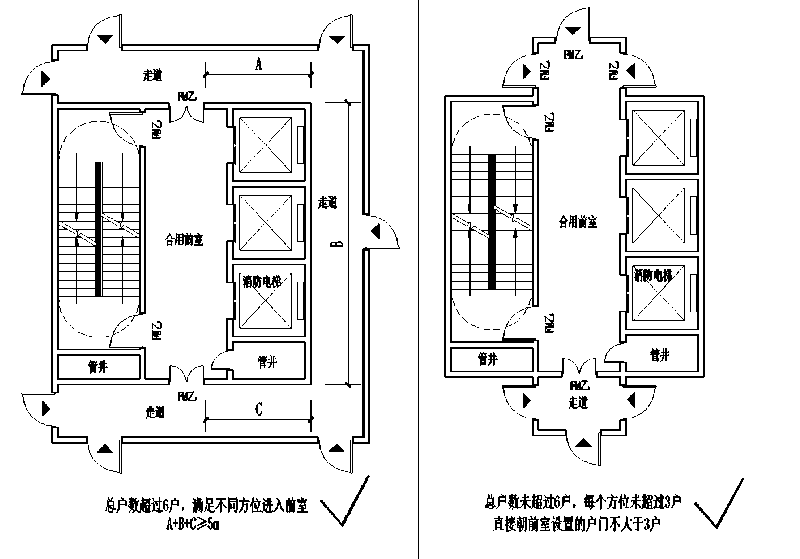

住宅采用剪刀楼梯间时除应符合《建规》第5.5.28条相关规定外,楼梯间 共用前室与消防电梯前室合用时,单元平面布置尚应符合下列规定:

1 疏散户数超过6户时,每户均应能从两个不同方位的入口进入合用前室

(图示1.5.8.1);

2 从同一个方位进入合用前室的户数不应大于3户(图示1.5.8.2);

图示1.5.8.1

图示1.5.8.2

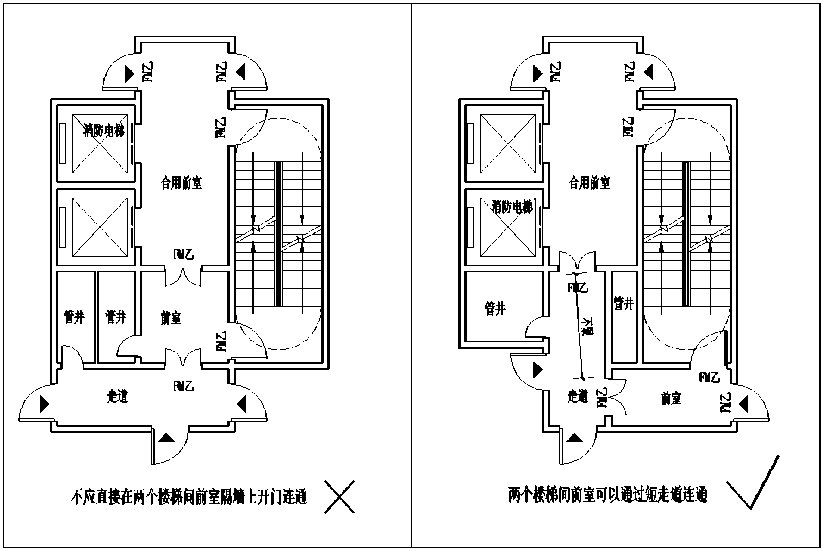

3 剪刀楼梯间前室(包括与消防电梯合用的前室)分别设置时,不应直接 在两个楼梯间前室隔墙上开门连通(图示1.5.8.3.1),两个楼梯间前室可通过 短走道(或消防电梯前室)连通(图示1.5.8.3.2、图示1.5.8.3.3);

— 12

图示1.5.8.3.1

图示1.5.8.3.2

4 合用前室短边不应小于2.4m是指消防电梯开门方向井道相对应的部分,

最小空间不应小于2.4m×2.4m,合用前室的使用面积不应小于12.0m2(图示

1.5.8.4)。

图示1.5.8.3.3

图示1.5.8.4

— 13

1.5.9下沉广场

下沉式广场等室外开敞空间(以下简称“下沉广场”)的消防设计,除应 符合《建规》的相关规定外,尚应满足下列要求:

1 当“下沉广场”用于地下或半地下商业20000 ㎡之间的分隔时,分隔后 不同区域通向“下沉广场”的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m,同 一区域内不同防火分区通向“下沉广场”的门、窗之间的距离应满足《建规》 第6.1.3条、第6.1.4条的有关规定;

2 地下室朝向“下沉广场”的外墙与“下沉广场”之间的回廊进深不超过 6m,回廊区域仅作为人员通行使用时,可不计入防火分区面积。

1.5.10 避难走道

商业等可利用通往避难走道的门作为任一防火分区的安全出口使用,但应 满足以下要求:

1 当计算疏散宽度时,应取避难走道与该避难走道直通地面的楼梯、台阶 宽度的较小值;

2 任一防火分区设有通往下沉式广场等室外开敞空间或疏散楼梯等其他安 全出口时,可利用避难走道作为第二安全出口,但通往避难走道的疏散宽度不 应大于该防火分区疏散总宽度的50%;

3 避难走道不能用于人员疏散外的其他用途。

1.6 建筑构造

1.6.1窗间距

1 建筑上下层封闭阳台、地上地下共用楼梯间首层隔离处外窗窗槛墙高度 应符合《建规》第6.2.5条要求;

2 建筑上下层开敞阳台、住宅建筑跃层外墙上下层开口之间、中庭外窗处 为同一空间时上下开口之间、楼梯间上下层为同一竖向疏散空间时上下层开口

— 14

之间的实体墙高度不限;

3 建筑窗槛墙高度不满足时,可以采用火灾时能自行关闭的乙级防火窗、 固定式乙级防火窗或在室内贴临外窗设置墙体,以满足上下窗槛墙高度要求。

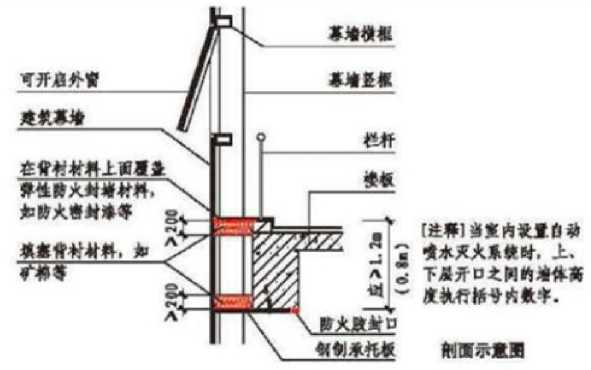

1.6.2建筑幕墙隔离

建筑幕墙楼层之间的空腔应在每层楼板外沿处采取防火封堵,应至少在上 下两端作封堵。(图示1.6.2)

图示1.6.2

1.6.3普通电梯满足按照“消防电梯设置要求”

当消防电梯与普通电梯合用前室时,应在每层采用醒目标志注明消防电梯 和非消防电梯,消防电梯与普通电梯的井道之间应采用耐火极限不低于2.0h的 防火隔墙进行分隔,普通电梯的轿厢应采用A级材料装修。

1.6.4防火门

1 疏散门净宽度的计算方法:对于单扇门,门的净宽度为门扇呈90°角打 开时门框内缘至门表面的水平距离;对于双扇门,为两扇门同时呈90°角打开 时,两扇门相对表面之间的水平距离;当门扇采用手动门栓固定在门框或地面 上时,该门扇的宽度不计入疏散宽度,此时需要保证其他门扇开启后门口的净 宽度不小于规定值,即从固定门扇的边缘至另一门扇开启90°后的门内表面的 水平距离;门的把手等附件,当凸出门表面不大于80mm时,可以不考虑其对 疏散的影响;(图示1.6.4.1)

— 15

—净宽- -浄宽—

图示1.6.4.1

2 建筑内开向疏散走道、疏散楼梯或疏散楼梯间的疏散门:“完全开启” 指门扇开启至最大有效疏散宽度,即门扇与门洞垂直时,开启的门扇在“完全 开启”后不能影响疏散走道、楼梯平台的有效宽度;(图示1.6.4.2)

图示1.6.4.2

1.6.5防火卷帘

1 不应使用水平或侧向封闭式防火卷帘作为防火分隔;

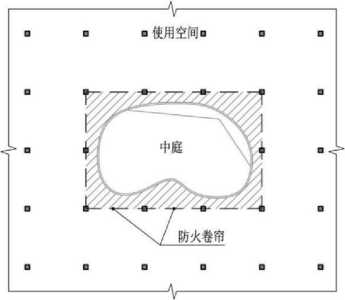

2 中庭四周作为上下层防火分区划分使用的防火卷帘,可结合建筑结构靠 近中庭开口设置,防火卷帘隔离的走道空间不用设置独立的安全出口(图示

1.6.5.2);

图示1.6.5.2

3 车库在防火分区处应尽量采用防火墙分隔,设置在车道上的防火卷帘宽 度不受《建规》第6.5.3条第1款规定限制。

— 16

1.7 灭火救援设施

1.7.1消防车道

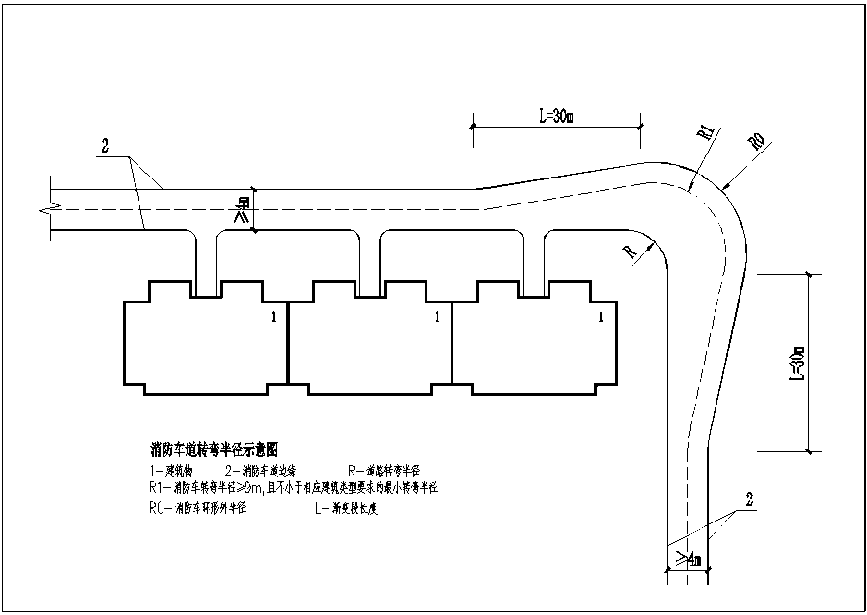

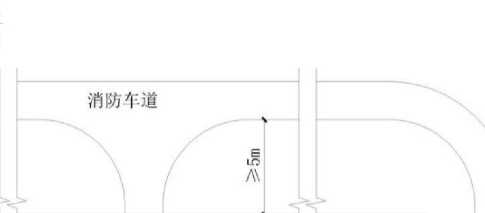

1 消防车转弯半径:应根据当地消防车辆配置情况进行选择,且多层建筑不 应小于9m,高层建筑不应小于12m,超过100m的建筑不应小于18m;注:场 地设计中可采用作图法进行校核(图示1.7.1.1)

图示1.7.1.1

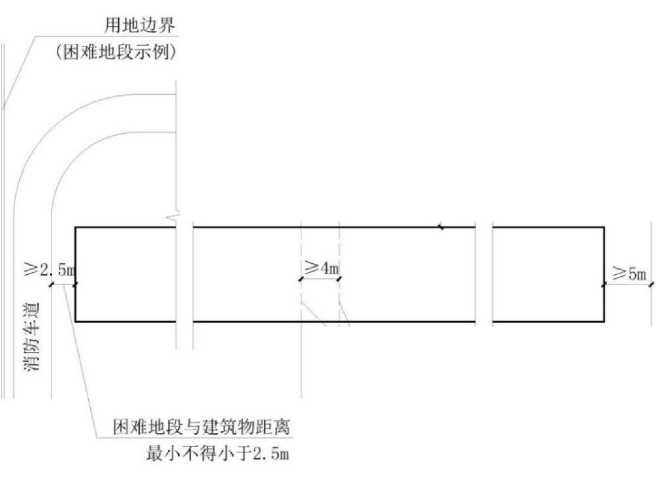

2 消防车道距离建筑外墙不宜小于5m,在困难地段最小间距不应小于2.5m (消防车道穿过建筑处不作限制)(图示1.7.1.2),消防车道距单、多层建筑

的安全出口最大行走距离不应大于50m;

— 17

2 5⅛≡

Sf

消防车道穿建筑过街楼处 与建筑物距离不做限制

3⅛≡

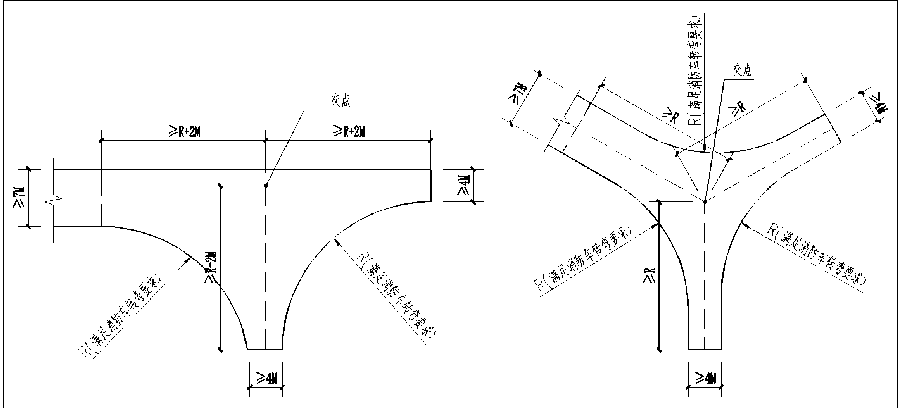

3 当受场地限制无法设置规则回车场时,可利用T型 作为消防车回车场地,但进入端车道宽度不应小于7.0m,

长度不应小于相应转弯半径长度;(图示1.7.1.3)

图示1.7.1.2

、Y型等不规则场地 从交叉点起算的车道

图示1.7.1.3

4 消防车道应尽量利用组团内道路或城市道路贯通,当尽端式消防车道长 度大于35.0m,应设置消防回车场地;

5 应根据当地消防车辆配置情况确定消防车荷载,且建筑高度小于100m 的建筑地面应能够承受40T消防车荷载;建筑高度大于100m的建筑地面应能 够承受75T消防车荷载;

— 18

6 消防车道坡度不应大于11%;当消防车道坡度大于8%时,该段车道长 度不应大于200m;坡度大于10%时,该段车道长度不应大于80m。

1.7.2消防车道出入口数量

当用地范围较小(不大于2万㎡)或受条件限制(如场地情况复杂)时, 消防车道仅能有一个出入口与城市道路连通时,该出入口段道路宽度应能满足 消防车双向行驶要求且不小于7m。

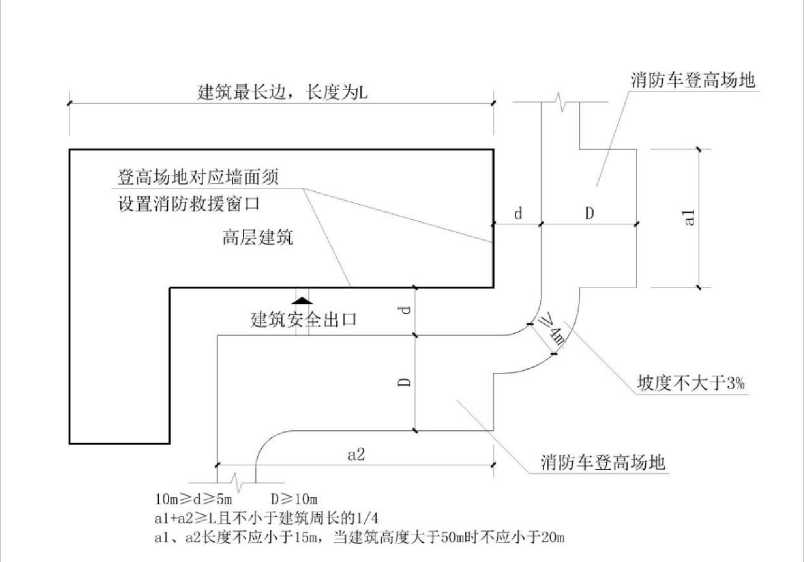

1.7.3消防车登高操作场地

1 计算消防车登高操作场地时,建筑物长边长度可采用矩形内切法(注: 取能内切高层建筑外轮廓的矩形长边)予以确定;建筑物周长计算时,对于建 筑轮廓较复杂的,凹槽宽度小于6m时可不计算凹槽内边长度;(图示1.7.3.1)

L L I

A I B C

建筑凹槽边长计算:BV6M时,建筑边长L=A+B+C

BN6M时,建筑边长L=A+E+D+F+C 多个凹槽的计算以此计算方式类推 图示1.7.3.1

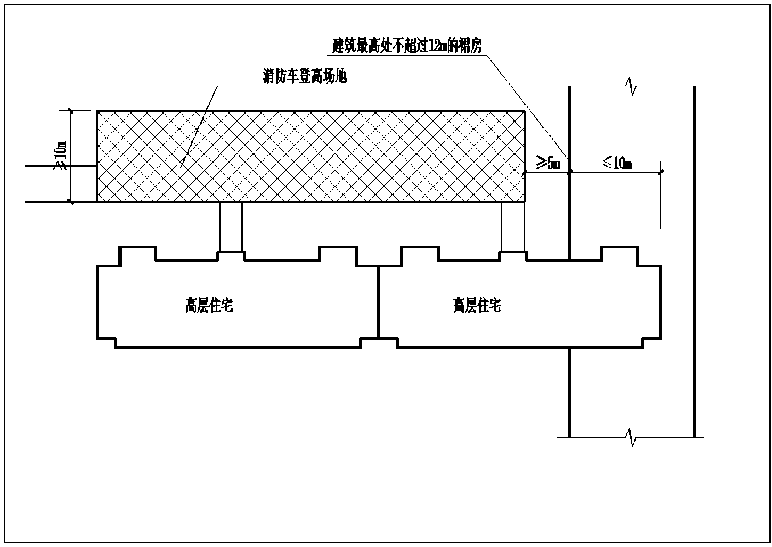

2 高层住宅建筑端部设置建筑最高处不超过12m的裙房时,其与住宅的搭 接部位长度不大于10m,消防车登高操作场地连续设置且该住宅单元与消防登 高操作场地相对应的范围内设置有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口时,可 视为符合规范对消防车登高操作场地长度的要求;(图示1.7.3.2)

— 19

图示1.7.3.2

3 消防车登高操作场地布置在建筑物的转角部位时,当每一侧外墙与消防 车登高操作场地对应的建筑外墙均有供消防救援人员进入的门、窗、洞口,消 防车登高操作场地间通过坡度不大于3%的消防车道连通,可视作连续的消防车 登高操作场地;(图示1.7.3.3)

图示1.7.3.3

— 20

消防车道及消防扑救场地与建筑之间的间距应计算到建筑的主体墙面,间 距不计凸窗、阳台、空调板等突出物;

4 依据《贵州省坡地民用建筑设计防火规范》设计时,消防车登高操作场 地的长度和宽度应按《建规》第7.2.2条执行。

1.7.4消防电梯

消防电梯的设置除应符合《建规》、《车消规》、《贵州省坡地民用建筑 设计防火规范》的相关规定外,尚应符合下列要求:

1 裙房可不设置消防电梯;

2 住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅和非住宅部分的消防电梯 的设置应分别按《建筑设计防火规范》第7.3.1条的规定确定;住宅和非住宅部 分按建筑高度均应设置消防电梯时,应各自独立设置不得合用;

3 上部建筑与车库合建时,地面车库建筑应按《车消规》第6.0.4条的要求 设置消防电梯;当上部建筑设置了消防电梯,下部有地下车库时,该消防电梯 应延伸到地下车库部分,或单独增设消防电梯进行地下车库救援;除此之外, 地下车库不须另外设置专用消防电梯;

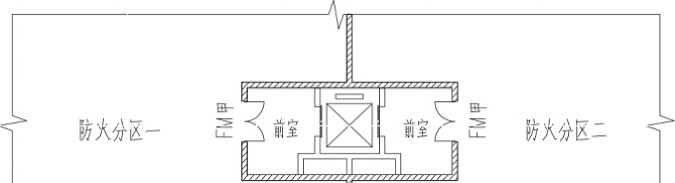

4 相邻两个防火分区合用一台消防电梯时应满足以下要求:应分别独立设 置前室(电梯厅尺寸及面积均应满足消防电梯前室要求);防烟楼梯间和消防 电梯合用前室时,在合用前室两侧应各再加一个前室;进入合用消防电梯前室 的门应为甲级防火门;每个防火分区应确保共用消防电梯受阻时消防队员可以 利用直接相邻防火分区的其他消防电梯到达现场;一台合用消防电梯不得服务 三个及以上的防火分区;当只有两个防火分区时,不能仅设一台合用消防电梯; (图示1.7.4.4)

— 21

两个防火分区共用贯通门消防电梯示意图一

馱墙

图示1.7.4.4

5 设置消防电梯的住宅建筑,跃廊式、跃层式住宅建筑中不开设户门的楼 层及商业服务网点可不停靠。

1.7.5消防救援窗

1 首层的直通室外的疏散门以及各层有敞开阳台或敞开走道的门均可以作 为消防救援窗使用。当建筑外墙设置有覆盖装饰物不直接对外时,应在外沿设 置开口且能直通建筑的消防救援窗口;

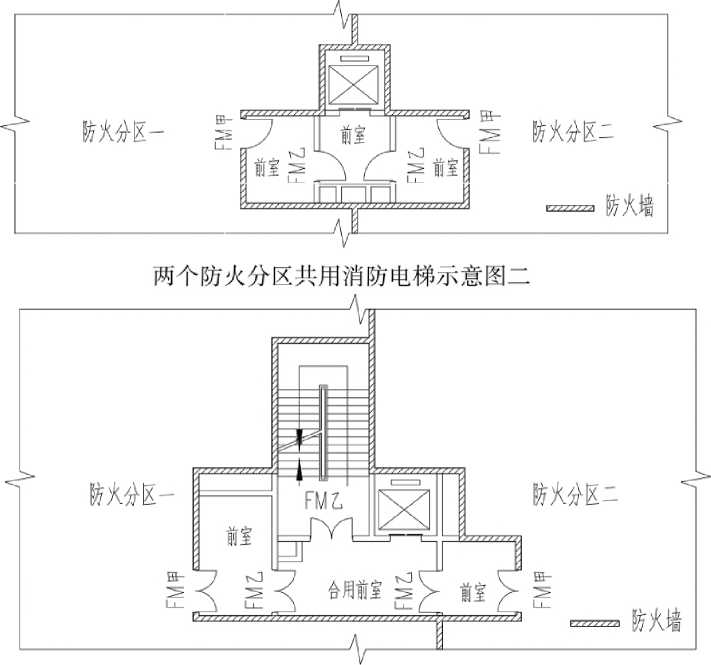

2 确有困难时,不靠外墙的防火分区,至少应设置两个通向相邻设有消防

两个防火分区共用消防电梯合用前室示意图三

— 22

救援口防火分区的走道、公共区域或大空间区域的连通口(此连通口不得采用 防火卷帘)。(图示1.7.5.2)

消防救援窗口 消防救援窗口

不宜大于20In <.. ..<

联通口采用甲级防火门

消防救援窗LJ

消防救援窗U

联通"采用甲级防火门

疏散走道

公共区域

不靠外墙防火分区

相邻靠外墙防火分区

消防救援窗U

消防救援窗IJ

消防救援窗口

消防救援窗口

图示1.7.5.2

1.8 其他

1.8.1乳胶漆

乳胶漆施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大 于0.2mm的乳胶漆,可作为A级燃烧性能材料使用。

1.8.2固定窗

1 对于在首层不靠外墙的地下室楼梯间,当在其顶部设置直接对外的固定 窗确有困难时,地下室楼梯间在首层开向直通室外的通道或门厅的门,可作为 该楼梯间顶部的固定窗使用;休息平台处外窗可视为满足顶部要求;

2 对于在首层不靠外墙的地下室楼梯间,当其与地上部分楼梯间共用(在 首层通过耐火极限不低于2.0h的防火隔墙、乙级防火门进行防火分隔),且地

— 23

上部分楼梯间按《防排烟标准》GB51251-2017第3.3.11条的相关规定设置了固 定窗或采用自然通风方式时,地下室楼梯间在首层与地上部分之间防火分隔用 的防火门,可作为地下室楼梯间顶部的固定窗使用;

3 超100m建筑内区(核心筒)地上楼梯间被避难层分隔成上、下梯段, 除靠外墙或通至顶层的楼梯间外,可不设置固定窗。

1.8.3配电室、柴油发电机房

当该设备用房内平时设有值班室、控制室时,其中至少一扇疏散门应直通 室外或小于15m的通道连接安全出口。

— 24

第二章 给排水专业

2.1 消防设施的设置

2.1.1当一栋多层建筑有两种及以上使用功能时(住宅除外),应根据其中火 灾危险性最高的使用功能按建筑总体积和总高度依据《建规》第8.2.1条确定 室内消火栓系统设置,并应全楼设置。

2.1.2地下室顶板之上的各单栋建筑,当地下与地上部分不连通时,按《建规》 第8.2节规定分别独立考虑是否设置室内消火栓。如果地下与地上部分有连通, 则按连通区域整体总体积考虑室内消火栓的设置。

注:地下与地上部分不连通:指建筑内无自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口,各自有独 立的疏散楼梯和安全出口。若电梯、楼梯通至地下部分时,应设置候梯厅或楼梯前室(采用耐火极限不 低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔,不得用防火卷帘代替)。

2.1.3台阶式地坪的建筑防火措施若符合《建规》附录A.0.1规定,则按该规 定计算建筑高度,各段独立考虑是否设置室内消火栓。即上部的各建筑可分别 视为单栋建筑,按较高高程的地坪为室外设计地面计算建筑高度;否则,应按 其中建筑高度最大者(从较低地坪算起)确定建筑高度。

注:当符合《建规》附录A.0.1规定时,如图示2.1.3,ⅠA栋、ⅠB栋按H2为底计算建筑高度;Ⅰ C段(台阶段)按H2(台阶段建筑顶面)与H1高差计算建筑高度。ⅠA栋、ⅠB、ⅠC栋、ⅠD各自独立 依据规范考虑是否设置室内消火栓。

I座 图示2.1.3

2.1.4按《建规》第8.3.4条应设置自动喷水灭火系统的建筑或场所,均应设 置室内消火栓;当自动喷水灭火系统采用局部应用系统,且按《建规》第8.2.1

— 25

条可不设置室内消火栓时,可仅设置消防软管卷盘。

2.1.5高层建筑的宿舍、公寓等非住宅类居住建筑内部(包括居室)、公共活 动用房、走道均应设置自动喷水灭火系统。

2.1.6 “设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的 办公建筑等”应设置自动喷水灭火系统,该处总建筑面积按设置集中空调系统 区域的所有防火分区(包括为此服务的楼梯及走道等疏散区域)建筑面积之和, 若穿越防火分区计入该区域面积。

2.1.7设置有自动喷水灭火系统的建筑,喷头设置要求可参照以下规定:

1 水泵房、水箱间、热水机房、水处理机房、报警阀间可不设置喷头,但 空调机房、新风机房、排烟机房、排风机房、机械加压送风机房、排烟风机与 排风风机的合用机房应设置喷头;

2 建筑高度大于100m住宅的敞开式阳台、敞开式外廊可不设置喷头;

3 当自动扶梯区域需设自动喷水灭火系统时,可仅在自动扶梯最底部设置 喷头;

4 公共建筑中,内天井处的外走道、中庭环廊、商店建筑开敞式外走道应 设置喷头,其余外走道可不设置;

5 与游泳池、溜冰场无明显物理分隔的池(场)边区域,可不设置喷头。 2.1.8总建筑面积大于500m²的住宅建筑地下非机动车库、地下储物间应设置 自动喷水灭火系统,系统按中危险级Ⅱ级设计。

2.1.9单层敞开式菜市场(四周敞开且满足自然排烟要求,且该市场内不得设 置杂货等商铺),总面积不超过防火分区每层最大允许建筑面积时,可不设置 自动喷水灭火系统;其它消防设施参照商店建筑设置。

2.1.10 建筑物设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统时,局部凸出屋顶 的电梯机房、水箱间、排风和排烟机房、空调机房等辅助用房占屋面面积不大 于1/4,可不设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统;但排烟风机与排风风

— 26

机的合用机房应设置自动喷水灭火系统。

2.1.11 商业服务网点的消防设施设置应满足以下要求:

1 建筑消防设计满足商业服务网点要求的物管用房、辅助用房等可参照商 业服务网点设置;

2 当商业服务网点的任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于 3000m2时,按商店建筑设置自动喷水灭火系统。

2.1.12 二栋建筑中间用天桥或连廊连接,若满足防火间距要求,建筑消防设 计符合《建规》第6.6节规定,按两栋建筑考虑消防设计,但天桥或连廊的消 防设施应满足以下要求:

天桥或连廊为只有顶,无侧面封闭维护结构的敞开式,可不设室内消火栓、 自动喷水灭火系统。

封闭式天桥或连廊:若其中一栋建筑设置有室内消火栓,则天桥或连廊需 设置室内消火栓保护;若作为其中一栋建筑的安全出口承担消防疏散任务,或 内部有其他建筑功能时,且其中一栋建筑设置有自动喷水灭火系统,则天桥或 连廊需设置自动喷水灭火系统。

2.1.13 避难层内如有易燃、可燃液体或气体管道必须集中布置,并应采用耐 火极限不低于3.0h的防火隔墙与避难区分隔,避难区上方难以避免、难以集 中布置的给排水及消防管道,应采用不燃或难燃材料,塑料管穿楼板应设阻火 圈,上方卫生间应采用同层排水,且管道布置不应影响避难层净高要求。

2.1.14 避难层的避难区内应设置至少一支室内消火栓,设置于避难区外的走 道时应按行走距离核实,避难区内任一点满足两只水枪同时到达。

2.1.15 医院的贵重设备用房、病案室、信息中心(网络)机房等贵重设备用 房应设置自动灭火系统,其中:DSA(血管造影机)、CT、X光、DR(直接数字 化X射线摄影系统)、CR(计算机数字化X射线摄影)、PET-CT(正电子发射计 算机断层显像)、ETC(核医学断层扫描机)等,宜设气体灭火系统、细水雾灭

— 27

火系统;直线加速器、回旋加速器等防辐射泄露要求高,可不设置气体灭火系 统。

2.1.16 下列变配电室视为其他特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜 采用气体灭火系统:

1 设置在高层民用建筑及其地下室的变配电室;

2 设置在建筑面积大于10万平方米的商业综合体内的变配电室;

3 设置在地下室为建筑面积大于10万平方米的商业综合体服务且有消防 负荷的变配电室。

2.2 消防给水及消火栓系统

2.2.1单座建筑与单栋建筑是指:

1 单座建筑:地下室边界线范围内、以及台阶式建筑2个地坪高差之间的 建筑边界线范围内的所有建筑统称为单座建筑,包括地下室;

2 单栋建筑:地下室上方或台阶式地坪上方满足防火间距要求的独立建筑;

3 两个地下室之间仅以通道相连,仅考虑通行不停车,且两个地下室之间 有防火门或防火卷帘分隔,则视为两个独立地下室,分属两座单座建筑。

2.2.2单座建筑室外消火栓用水量计算应按以下要求:

1 地下部分与地上部分共用出口或有连通时,建筑地下部分与地上部分合 并计算体积进行室外消防用水量计算;

2 地下部分与地上部分不连通时,地下部分与地上部分分开计算体积考虑 室外消防用水量,取其大者作为该单座建筑的室外消防用水量。其中:

非台阶式建筑,地上部分有多栋建筑时,分别按单栋建筑整体计算,取其 大者;

符合《建规》附录A.0.1规定的台阶式建筑,地上部分为低处地坪之上的 台阶段建筑与高处地坪上最大一栋单栋建筑合并计算体积。

— 28

2.2.3单座建筑室内消火栓用水量应按以下要求:

按地下、地上部分分开计算,符合《建规》附录A.0.1规定的台阶式建筑 的地上部分按消防车可到达位置分段计算,即按地下部分、台阶段建筑、高处 地坪之上各单栋建筑分别计算室内消防用水量,取其大者作为该单座建筑的室 内消防用水量。建筑高度按《建规》附录A.0.1确定,台阶式建筑中,低处地 坪与高处地坪(台阶段建筑顶面)的高差,为台阶段部分的建筑计算高度。 2.2.4单栋建筑的室内、外消火栓用水量计算应按以下要求:

1 符合《建规》第5.4.10条规定的住宅与其他使用功能合建的建筑按以下 要求进行计算:

室外消火栓用水量:按公共建筑及建筑总体积计算;

室内消火栓用水量:按不同建筑功能分段计算,取其大者作为该单栋建筑 室内消防用水量;

火灾延续时间:除其他使用功能有规定取3h者外,其余取2.0h;

2 住宅商业服务网点总体积不大于5000m3时,按住宅计算室、内外消防 用水量;当大于5000m3时,按住宅与其他使用功能合建建筑计算;

3 建筑物内有多个建筑使用功能(住宅使用功能除外),且不服务于同一 建筑使用功能时,按以下要求进行计算:

室外消火栓用水量:按公共建筑及建筑总体积计算;

室内消火栓用水量:高层按公共建筑及建筑总高度计算,多层按每种不同 建筑功能分别以建筑总体积进行计算,取最大值;

宿舍、公寓等非住宅类居住建筑与商业等合建时,亦按此要求。

火灾延续时间:高层建筑取3.0h,多层时除按某一建筑使用功能需取3.0h 者外,其余取2.0h。

2.2.5与单栋建筑消火栓用水量计算有关的其他规定:

1 建筑物内(有住宅功能除外)有多种用途的房间或场所但服务于同一使

— 29

用功能时,按单一建筑功能考虑消火栓用水量设计。如旅馆、办公楼等内设有 配套服务的商铺、会议室、餐厅、非机动车库时,仍定性为旅馆或办公楼等;

2 独立建造或商业综合体内经营性单层及多层餐饮建筑参照商店考虑;学 校、机关单位等独立建造的单层及多层非经营性食堂,按其他建筑考虑;办公 楼等内部所设职工食堂,按其主体建筑功能考虑。

3 住宅底部的储物间,视为住宅配套用房,消火栓用水量计算与住宅相同;

4 室内消火栓用水量计算时:独立建造的居住小区会所参照商店建筑;幼 儿园、托儿所、儿童活动用房、养老服务设施、卫生服务站参照病房楼。

2.2.6关于火灾延续时间:

1 单座建筑火灾延续时间:分别按地下部分、地上单栋建筑的整体建筑性 质考虑,取其大者作为室内、外消火栓用水量计算的火灾延续时间;

2 单栋建筑火灾延续时间补充规定:老年人照料设施、机动停车库、修车 库(独立及附属)、医疗建筑、普通宾馆等均为2.0h;高级宾馆(四星及以上 星级酒店、四级及以上级别旅馆)、建筑高度大于50m的邮政楼等均为3.0h。 2.2.7多层4S店内有办公、展厅、修理车间等:室外消火栓用水量整体按公共 建筑;室内消火栓用水量,车辆销售区按展厅,车辆维修区和车辆停放区按《车 消规》中规定的修车库、汽车库的消防用水量计算,其取大值。

2.2.8《水消规》第3.5.3条,关于自动水灭火系统全保护时可减少室内消火 栓用水量,应符合以下要求:

1 自动水灭火系统全保护是对建筑物的各个部位(除楼梯间、屋顶水箱间 等不需要设置喷头的部位和电器间等不宜用水扑救的部位)进行保护;

2 地下建筑的室内消火栓设计流量不应减少;

3 车站、码头、候车(船、机)楼、展览建筑、剧场、电影院、商场、图 书馆、档案馆等人员密集或火灾危险性大的场所,室内消火栓用水量不应减少。 2.2.9关于《水消规》第4.3.6条的补充解释:

— 30

1 “消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时”、“当大于1000m3时”, 是指最低有效水位以上所储存的有效消防容积。若加上最低有效水位以下水量 的总容积,或包括有其他用水(如冷却水等)的总容积超过时,如有效消防容 积小于500m3(或1000m3),仍可只设一格(或一座);

2 当水池为两格时,可共用水池隔墙;当水池为能独立使用的两座时,每 座水池需独立设置墙体,不可共用隔墙;

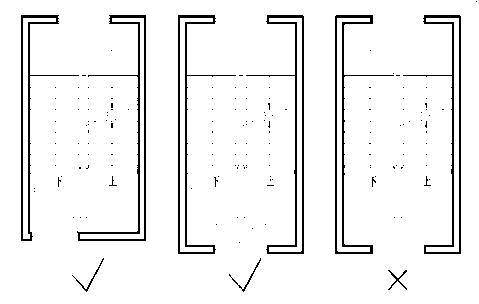

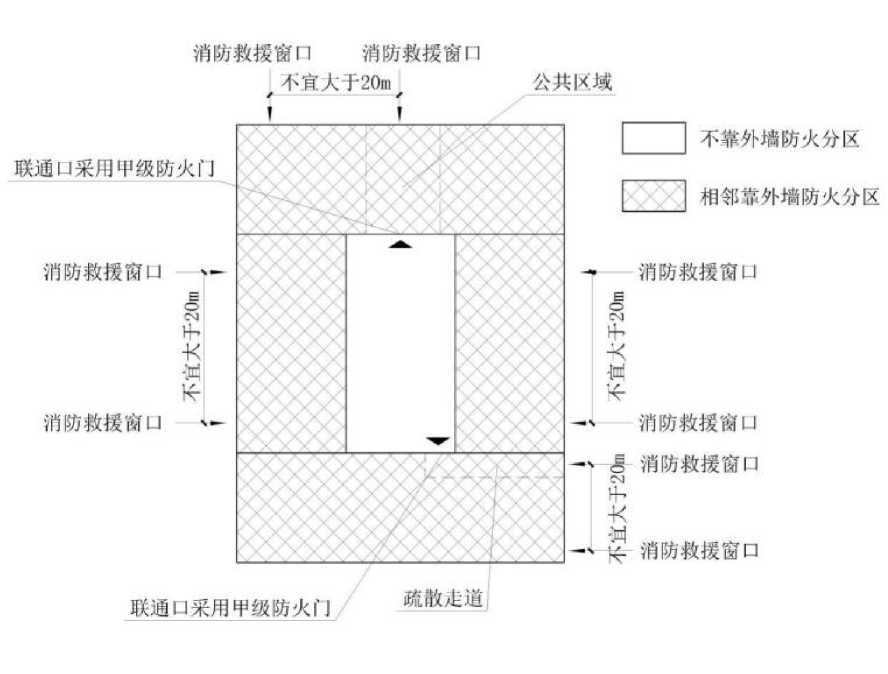

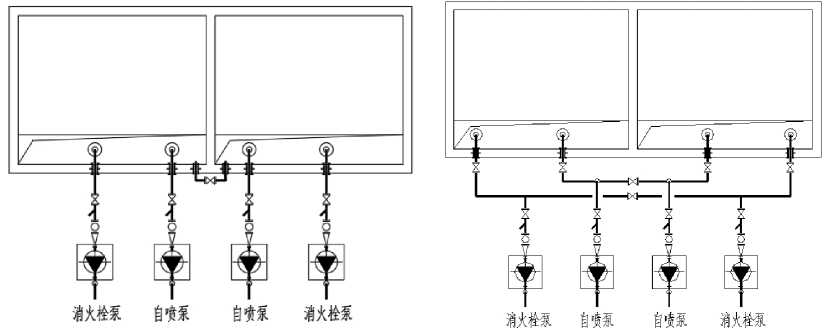

3 当水池为两格或两座,消防水池吸水管可按图示2.2.9.3布置:

图示1

图示2

图示3

图示4

图示2.2.9.3

2.2.10 设置消防水泵的消防水池,最低有效水位应满足以下要求:

1 消防水池、消防水箱出水管的吸水口淹没深度要求,是保证水泵安全运 行(《水消规》第5.1.13条第4款)及水池容积能全部有效利用(《水消规》 第4.3.9条)的水位,最低有效水位应高于该水位;

— 31

2 最低有效水位:在满足消防水池内底不低于消防泵房地面标高的条件下, 按消防水泵吸水管喇叭口以上不小于600mm,并高于消防水池内底不小于 100mm确定;当采用旋流防止器时,最低有效水位为旋流防止器顶部以上不小 于200mm确定。

2.2.11 消防稳压设备的设置及防冻保温应满足以下要求:

1 室内消火栓系统、自动喷水灭火系统的稳压设备宜独立设置。当合用时 应满足以下要求:某个系统先行运行时,不同的系统能按消防供水需要分别控 制消防泵启动,稳压设备仍能确保对未运行系统进行稳压;

2 消防稳压设备设置在屋面时,不应设置在卧室、客房、病房及宿舍等安 静要求高的房间上部,并应采取隔振减噪措施;

3 消防稳压设备设置于屋面时,宜设防晒、防冻、牢固可靠的围护措施; 当露天设置时,应对水泵、气压罐、管道、阀件等采取防冻保温措施。

2.2.12 独立的室外临时高压消防给水系统,当采用高位消防水箱稳压时,水 箱有效容积无需额外增大,当最不利消火栓静水压力不低于0.15MPa时可不设 置稳压泵,但应独立设置稳压管道;室外临时高压消火栓系统不应采用市政给 水管网压力稳压。

2.2.13 满足《建规》附录A.0.1规定的台阶式建筑,高、低两处地坪均应分 别设置室外消火栓,高、低两处地坪的消火栓数量(总供水量)、布置应分别 满足各自服务建筑的室外消防用水量要求。

2.2.14 室内消火栓不宜跨防火分区使用。当确有困难时,可穿防火门使用, 但不能穿防火卷帘使用,且任一处跨防火分区使用的室内消火栓不应超过1只。 2.2.15 商业服务网点的室内消火栓应满足至少一股充实水柱到达室内任何 部位,且宜设置在商铺门口附近;当商业服务网点隔间内的上层超出其保护距 离时,可设置在一层商业服务网点隔间内,隔间内的上层可不设室内消火栓, 但该室内消火栓不再计入其它商业网点消火栓使用数量。

— 32

2.2.16 地下室集水井及排水泵的设置可按以下做法:

1 消防泵房排水集水井的排水泵应设备用泵,单台泵的排水量不应小于消 防水池最大一根进水管的进水量,且报警水位时应2台泵运行;

2 消防电梯集水井不宜设在电梯基坑内;集水井排水泵应设置备用泵,单 泵排水流量不小于10L/s;消防电梯底坑排水可重力自流直排室外雨水井时可不 设集水井,但须考虑雨季防倒灌措施,且应设置防虫网罩,自流排水能力不应 小于10L/s;

3 地下室消防排水与地坪冲洗排水合用的集水井排水泵,每处宜设2台;

4 一般地下室每个防火分区不少于2个地坪排水集水井用于消防排水,当 利用消防泵房排水集水井、消防电梯集水井排除地坪消防水时,其他地坪消防 排水集水井不少于1个;地下仓库、地下人防所设集水井的消防排水量按地下 仓库或地下人防平时功能所有水灭火系统总消防设计流量的80%考虑。上述用 于消防集水井的排水泵供电按消防负荷考虑,若消防水泵房排水集水井不接纳 地坪消防排水,则按重要负荷。

2.2.17 当设置消防软管卷盘、轻便消防水龙时,宜由室内消火栓系统供水; 当无室内消火栓系统时,可由生活给水系统供水,但应设置真空破坏器等防回 流污染设施。

2.3 自动喷水灭火系统

2.3.1对于设置自动灭火系统的场所,应优先采用自动喷水灭火系统。当净空 高度超过自动喷水灭火系统保护最大高度、确有困难难以设置自动喷水灭火系 统的场所,宜采用自动跟踪定位射流、固定消防炮等自动灭火系统,并应符合 相应规范的要求。

2.3.2当建筑物内同一防火分区设有自动喷水灭火系统及自动跟踪定位射流灭 火系统、大空间智能灭火系统、固定消防炮灭火系统等两种及以上其他自动灭

— 33

火系统时,自动灭火系统用水量应根据自动喷水灭火系统与其他自动灭火系统 是否同时作用判定水量是否叠加。

2.3.3《喷规》第5.0.2条未列举的高大空间自动喷水灭火系统设计参数可按 照以下原则选取:

1 游客接待中心大厅、缆车中转大厅、高档餐厅局部上空、高校食堂等按 中庭、体育馆、航站楼;

2 新闻发布大厅、媒体中心、展厅(天文馆、画廊等)、歌舞厅等按影剧 院、音乐厅、会展中心。

2.4 汽车库及其他消防设施

2.4.1机械停车库车架喷头的消防用水量计算及喷头选择应按以下要求:

1 计算机械停车库自动喷水灭火系统设计流量时应附加车架内开启喷头流 量,当仅有1层车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为8只,当为2层 及以上车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为14只;

2 机械停车的车架侧喷喷头,可采用K=80水平边墙型喷头,喷头最小工 作压力不小于0.20MPa;也可采用K=115水平边墙型喷头,喷头最小工作压力 不小于0.10MPa。

2.4.2加油加气加氢站消防设施应满足《汽车加油加气加氢站技术标准》第12 章节的要求。站内配套辅助用房当建筑规模(高度、面积或体积)达到《建规》 中需设置消防设施规模时,应按该规范第8.1节、8.2节及8.3节设置消防设 施。

2.4.3低于0℃冷库的室内消火栓、灭火器应设置在常温穿堂或楼梯间内且库 区入口处应设置,库区内可不设置;灭火器配置数量应符合规范《灭火器规》 之规定。

— 34

第三章 暖通专业

3.1 防烟系统

3.1.1建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建 筑,当主楼部分与裙房和附楼部分之间满足本《技术指南》第1.5.4条时,裙 房和建筑高度小于或等于50m的附楼部分符合自然通风条件的防烟楼梯间及其 前室(含合用前室、共用前室及消防电梯前室),宜采用自然通风的防烟方式。 3.1.2共用前室与消防电梯前室合用时应采用机械加压送风系统;当共用前室 与消防电梯前室合用时的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的 墙面时,楼梯间可采用自然通风。

3.1.3地下一、二层的封闭楼梯间,除了《防排烟标准》第3.1.6条规定的情 况外,当采用自然通风防烟方式时,应在地下楼梯间的外墙上设置不小于2 ㎡ 可开启外窗,且其中在最高部位设置不小于1 ㎡可开启外窗。

地下一、二层(且最底层室内地面与室外出入口地坪高差小于或等于10m)的防 烟楼梯间,当采用自然通风防烟方式时,应在地下楼梯间的外墙上设置不小于2 ㎡可 开启外窗,且其中在最高部位设置不小于1 ㎡可开启外窗。

地下三层及以上(或最底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m)的防烟楼 梯间,除贴邻下沉式广场等室外空间布置且满足自然通风要求的情况外,应采取机械 加压送风的防烟方式。

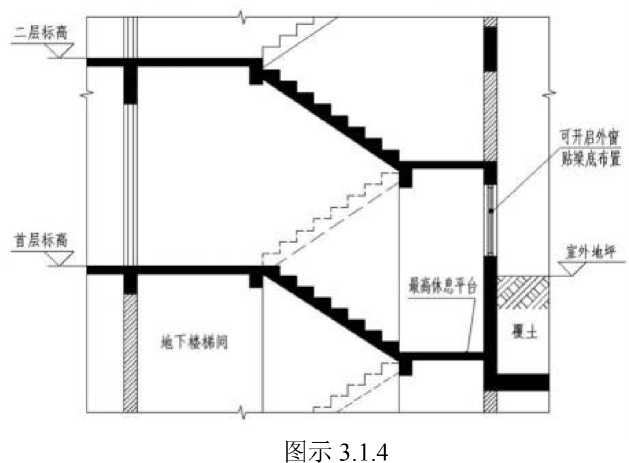

3.1.4当住宅建筑地下一、二层楼梯间的可开启外窗设置于最高部位确有困难 时,可设于该楼梯间最高休息平台外墙上部(如图示3.1.4所示),但应满足 以下条件:

1 地下室使用功能仅为汽车库、设备用房或非机动车库;

— 35

2 地下楼梯间不与地上部分共用(即地上、地下梯段之间在首层采用防火

隔墙完全分隔,且无连通门);

3 该可开启外窗应贴梁底布置。

3.1.5前室或合用前室的机械加压送风系统,当其所服务的楼层数小于或等于3层 时,前室或合用前室的送风口可采用常开百叶风口,但应在每层加压送风口附近设 置送风机的现场手动启动信号按钮。

3.1.6三层及以下楼梯间机械加压送风系统可设一个送风口,送风量应按计算 值或《防排烟标准》第3.4.2条规定执行。

3.1.7加压送风管道穿越前室和楼梯间的防火隔墙时(不含管道井隔墙),可 不重复设置防火阀,可只在送风管道进入前室的防火隔墙处设置一个70℃防火 阀,防火隔墙内的安全区域不再重复设置。

3.1.8设有机械加压送风系统的防烟楼梯间前室、合用前室或扩大前室首层可 采用自然通风,但楼梯间机械加压送风系统的计算风量应增加15%,独立前室 可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,合用前室、共用前室不应小于3.0m2, 且不小于前室地面面积的3%。

3.1.9住宅建筑地下部分仅为汽车库或设备用房,当独立前室、合用前室或共 用前室有多个门时,一层内开启门的截面面积Ak,可按最大的一个门面积取值。 — 36

3.1.10 住宅建筑中防烟楼梯间的共用前室与消防电梯前室合用时,机械加压 送风系统设计应符合下列规定:

1 当防烟楼梯间采用机械加压送风系统,共用前室与消防电梯前室合用时, 一层内开启门的截面面积Ak应按二个前室疏散门的截面面积计算,子母门(户 门)可以按单扇主门的面积取值;

2 当防烟楼梯间采用自然通风,共用前室与消防电梯前室合用时,一层内 开启门的截面面积Ak应按二个前室疏散门的截面面积计算,前室疏散门的门 洞风速不应小于0.6(Al/Ag+1)(m/s);A1为二个楼梯间疏散门的总 面积,Ag为前室二个疏散门的总面积,子母门(户门)可以按单扇主门的面积 取值。

3.2 排烟系统

3.2.1空调通风机房、变配电房、水泵房、柴油发电机房、锅炉房等设备用房, 数据中心经常无人停留的数据机房,可不设置排烟设施。

3.2.2地下室柴油发电机房和储油间应设置机械通风系统,换气次数应按12 次/h确定,排风机可设在柴油发电机房内,可不采用防爆风机,柴油发电机房 与储油间可以共用通风系统,穿越储油间防火隔墙处应设置70℃防火阀。

3.2.3无疏散要求、无其他使用功能且周边场所采取了防火卷帘分隔的敞开楼梯、 自动扶梯区域,可不设置排烟设施。

3.2.4建筑内的疏散走道不应用设置隔断门的方式减少内走道的总长度,使其 不设置排烟设施。

3.2.5建筑疏散走道的一侧或两侧全敞开的外廊不划分防烟分区,采用自然排 烟。

3.2.6走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m;走道 宽度大于2.5m不大于4m时,其防烟分区的长边长度按走道面积不大于150m2

— 37

确定。当走道包括局部加宽的电梯厅等区域,其加宽后的走道总面积不应大于 180m2,防烟分区的长边长度按上述方法确定。

3.2.7直通室外的商业服务网点可利用外门进行自然排烟,防烟分区划分、最 小清晰高度及储烟仓内的开口面积等应满足《防排烟标准》规定的自然排烟要 求。

3.2.8机械排烟系统中,排烟防火阀在280℃时应自行关闭,仅排烟风机入口 处的排烟防火阀关闭时连锁关闭排烟风机和补风机。

3.2.9对于矩形、L形形状的房间或防烟分区,其任一边长度不应大于《防排 烟标准》第4.2.4条中规定的防烟分区长边的最大允许长度;对于多边形和圆 形房间或防烟分区,作一个能覆盖(包含)该房间或防烟分区,且覆盖面积最 小的矩形,该矩形的任一边长度不应大于防烟分区长边的最大允许长度。

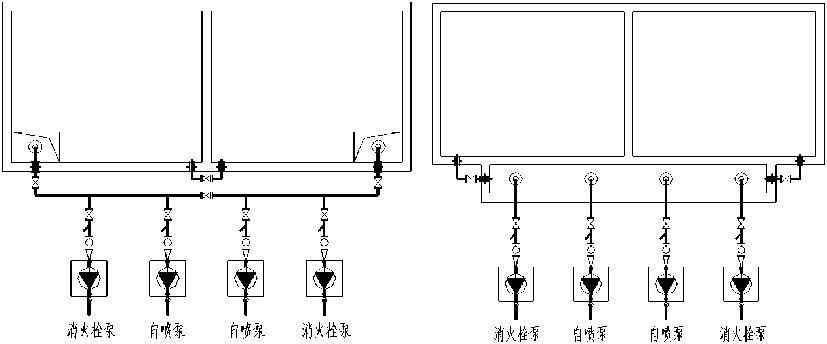

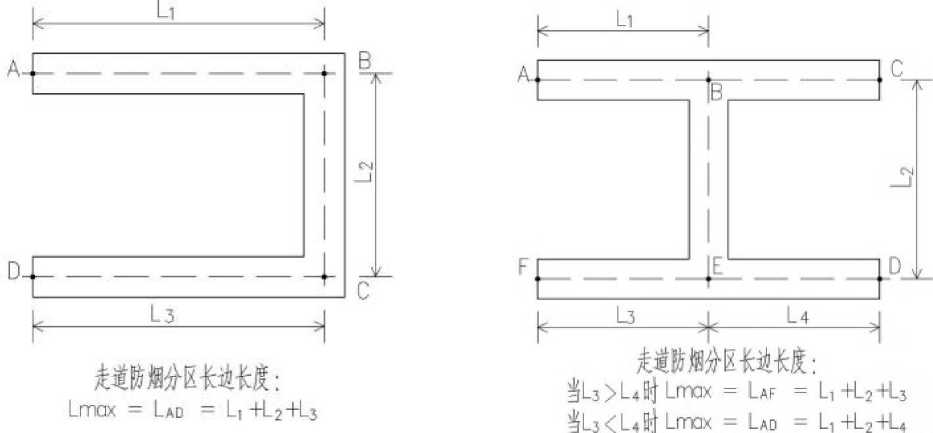

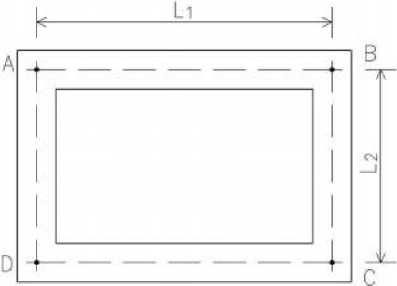

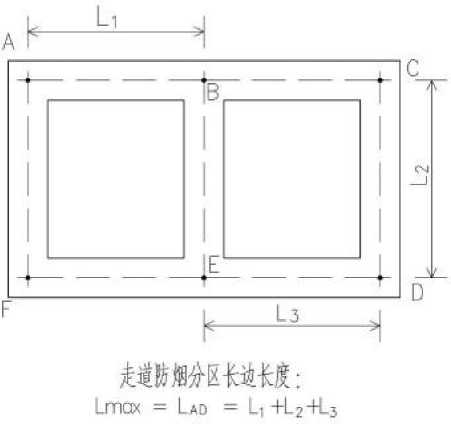

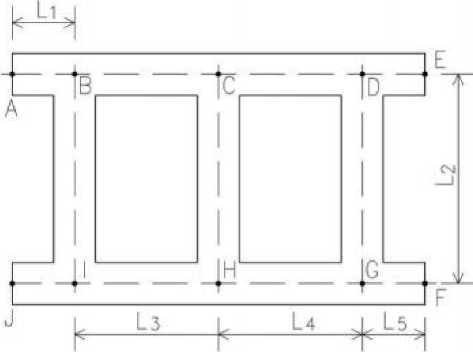

对于走道或回廊(含单条或多条组合),其防烟分区的长边长度可按分区 内任意一点沿烟气扩散路径蔓延的最大沿程距离确定,常见走道或回廊防烟分 区的长边长度可参照图示3.2.9-1~5确定,且应符合《防排烟标准》第4.2.4 条及本《技术指南》第3.2.6条的规定。

图示3.2.9-1 图示3.2.9-2

— 38

走道触分眯鞋馭

Lmax = Lac = Ll ⅛2

图示3.2.9-3

图示3.2.9-4

越腿分咪也微:

Lmax = Laf = L1 +L2+L3+L4+L5

图示 3.2.9-5

3.2.10 采用自然排烟方式的工业建筑,当其建筑空间净高小于或等于10.7m 时,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)的水平距离不应大于30m;当其 建筑空间净高大于10.7m时,该水平距离不应大于空间净高的2.8倍。

3.2.11 建筑内沿垂直方向布置的机械排烟系统,该系统垂直主管道每个楼层 只能承担一个防火分区的排烟。

3.2.12 当地下室汽车库车道入口设有防火卷帘,该车道入口不能作为消防排 烟系统的自然补风口。

— 39

3.2.13 汽车库坡道不停留汽车,火灾时也不作人员疏散通道,可不设排烟设 施。

3.2.14 机械排烟系统中走道、室内空间净高不大于3m的区域设置的排烟口 上边缘应靠顶板或吊顶设置,单个排烟口的最大允许排烟量可按风速不大于 10m/s计算确定。

3.2.15 当与走道或回廊相连通的房间(除配电间、卫生间及管道井外)均设 有满足《防排烟标准》规定的排烟设施时,走道或回廊排烟设施执行《防排烟 标准》第4.6.3条第4款;“满足《防排烟标准》规定的排烟设施”是指:任 何面积的房间(除配电间、卫生间及管井外)设有机械排烟设施或自然排烟设 施,且自然排烟时排烟窗(口)有效面积及设置高度满足《防排烟标准》第4.6.3 条第1、2款的规定。其余情况均执行《防排烟标准》第4.6.3条第3款。

3.2.16 办公、学校和住宅功能场所中的门厅(含门厅回廊),连通空间(楼面 开口)最大投影面积小于或等于200 ㎡,以及建筑面积小于或等于300 ㎡净高大于 6m且不与周边场所连通(采用满足防火要求的墙体、防火玻璃、防火卷帘等防火隔 断进行完全分隔)的门厅等空间,排烟量的设计计算应符合下列规定:

1 当采用机械排烟时,其计算排烟量可按空间体积换气次数不小于6次/h 确定,且不应小于40000m3/h;

2 当采用自然排烟时,其自然排烟窗(口)开启的有效面积不应小于该门 厅等空间地面面积的5%。

3.2.17 地下汽车库内配建充电设施的防火单元,其机械排烟系统不应与汽车 库其它非充电设施区域共用。

3.2.18 地下汽车库内配建充电设施的防火单元,同一防火分区内的两个防火单元 可共用一个通风系统、排烟系统和补风系统,且负担的总面积不应超过2000m2,排 烟量可按一个防火单元确定,每个防火单元的风管应独立设置,排风与排烟工况、送 风与补风工况应能切换控制,补风应补至每个防火单元内。

— 40

3.2.19 同一防烟分区内多个机械排烟口边缘之间的最小间距Lmin:

Lmin=0.9Ve1/2 (m) (3.2.19-1)

式中:Ve——单个排烟口的排烟量(m3/s)。

3.2.20 医院洁净手术部机械排烟系统的设计应符合以下规定:

1 当洁净手术部内走道长度小于20m,其机械排烟量按最大一个房间60m3/ (h·m2)计算且取值不小于15000m3/h;

2 当洁净手术部内走道长度大于20m,其走道的机械排烟量按60m3/ (h·m2)计算且取值不小于13000m3/h,并叠加最大一个房间的排烟量,其房 间的排烟量按60m3/(h·m2)计算且取值不小15000m3/h;

3 洁净手术部的内走道长度按走道两端设有连通门之间的长度确定;

4 洁净区的排烟口宜设于走道内,并在各自的排烟管路上设置低阻止回阀 或自动关断装置。

3.3 其他

3.3.1采用自然排烟的场所,暖通专业应在平面图中标注房间和走道的面积、 净高、自然排烟窗的位置及有效面积、控制方式、最小清晰高度、挡烟垂壁底 部标高、储烟仓厚度等。

3.3.2采用机械排烟系统的场所,暖通专业应在平面图中标注房间和走道的面 积、净高(或吊顶高度)、最小清晰高度、挡烟垂壁和排烟口(吸入口)标高、 储烟仓厚度、喷淋设置情况、排烟量、排烟口规格尺寸等,计算单个排烟口最 大允许排烟量和实际排烟量。

3.3.3暖通专业防烟排烟系统设计应包括设计和施工说明、材料表、系统示意 图、平面图、计算书。

3.3.4机械防烟排烟系统设计中所指的建筑高度,是指机械加压送风系统或机 械排烟系统的服务楼层(或区段)高度。

— 41

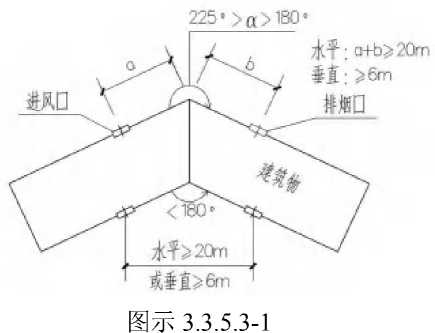

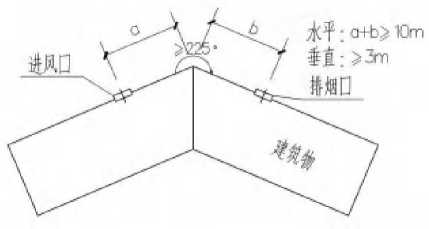

3.3.5对于加压送风机的进风口与机械排烟风机的出风口的布置,应符合以下 规定:

1 当两者处于建筑物非相邻的建筑面(如南面与北面、东面与西面等)时, 如两者均位于屋面以下标高,则两者之间的沿墙面水平距离不应小于10m,或 垂直距离不应小于3m;

2 当两者位于屋面或地下室顶板上时,出风口与进风口布置应符合《防排 烟标准》第3.3.5条的相关规定;或出风口高于进风口,两者边缘最小垂直距 离不小于3m时,两者边缘最小水平距离不应小于10m;

3 当两者处于相邻的建筑立面(如南面与东面、北面与西面等)时,如两 个面之间外夹角小于180°或两个面之间外夹角大于180°且小于225°,则两 者之间沿墙面的水平或垂直距离应符合《防排烟标准》第3.3.5条的相关规定, 如图示3.3.5.3-1所示;如两个面之间外夹角大于或等于225°,则两者之间 沿墙面的水平距离不应小于10m,或垂直距离不应小于3m,如图示3.3.5.3-2 所示;

4 机械补风系统的室外进风口参照加压送风机的进风口执行。

图示3.3.5.3-2

3.3.6加压送风机、补风机的吸入段或排烟风机的压出段可采用土建风道,土 建风道宜靠外墙设置并就近直通室外,土建风道应采取措施保证内壁光滑、风 道密闭不漏风,风道内最不利截面风速不应大于10m/s。

— 42

3.3.7空调通风管道、排烟管道不应穿越建筑内楼梯间、前室(含建筑首层由 走道和门厅等形成的扩大封闭楼梯间、防烟楼梯间扩大前室)、避难层(间) 及避难走道等设置防烟设施的场所及部位。当受条件限制确有困难时,空调通 风管道、排烟管道应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板进行防火 分隔。穿越避难层(间)的管道应采用耐火极限不低于2.0h的防火风管;或采 用耐火极限不低于1.0h的防火吊顶进行防火分隔,设置在吊顶内的防火风管耐 火极限不低于1.0h。

3.3.8消防风机专用机房设置:机械加压送风机房和补风机房可与空调通风机 房合用,但不得与机械排烟风机房合用;机械排烟风机房可以与空调通风机房 合用,但不得与机械加压送风机房和补风机房合用。

3.3.9管道井内的风管设置:机械加压送风系统可与消防补风系统、空调通风系 统合用井道,但不得与机械排烟系统合用井道;机械排烟系统不得与机械加压 送风系统和补风系统合用井道。

3.3.10 机械加压送风系统、补风系统或机械排烟系统,可按计算风量确定管 道和风口的规格尺寸,计算风速不应超过限定风速,并按计算风量的1.2倍选 择风机。

— 43

第四章 电气专业

4.1 消防电源及其配电

4.1.1除防火卷帘、常开防火门、电动挡烟垂壁、电动排烟窗、消防 排污泵的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或 配电小间内与火灾现场隔离。设在现场的消防控制箱应采取防火保护 措施。

4.1.2消防控制室、消防水泵房的消防设备及消防电梯的供电,应在 其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。防烟和排烟风 机、防火卷帘、消防排水泵等消防设备的供电,应在其配电线路的最 末一级配电箱处或消防设备所在防火分区的配电小间内设置自动切 换装置。

4.1.3消防控制室、消防泵房、防烟和排烟风机房等机房的照明及插 座可由机房内设置的消防配电箱供电。

4.1.4消防用电负荷为三级负荷时,可采用单电源专用回路供电。 4.1.5当建筑含有消防用电负荷时,建筑内20kV或10kV电缆的选择 与敷设,应满足火灾时连续供电的需要,并应符合下列规定:

1 明敷时,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管 或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;

2 当采用阻燃或耐火电缆并敷设在专用的电缆井、沟内时,可不 穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当与其他配电线路敷设在同 一电缆井、沟内时,20kV或10kV电缆应采用耐火电缆,并应穿金属 管或采用封闭式金属槽盒保护。

— 44 —

4.1.6老年人照料设施和高层病房楼的避难间,其消防应急灯具可由 所在楼层的应急照明配电箱或应急照明集中电源采用专用回路供电。 备用照明灯具可由所在楼层的应急照明双电源自动切换箱采用专用 回路供电。

4.2 消防应急照明和疏散指示系统

4.2.1当建筑设置集中报警系统或控制中心报警系统时,消防应急照 明和疏散指示系统应采用集中控制型系统。

4.2.2消防应急照明系统的配电线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲 金属电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护。

4.2.3消防应急照明灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,可 采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。

4.2.4汽车库、修车库等场所消防应急标志灯具的应符合下列规定:

1 当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在 距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结 构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方;

2 方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标 志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不 应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型 方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置 间距不应大于10m。

— 45 —

4.2.5当商铺内的任一点至直通室外或疏散走道的疏散门的直线距 离大于15m时,商铺内应设置疏散照明和疏散指示。

4.2.6消防应急标志灯具的规格应符合下列规定:

1 安装高度大于4.5m的灯具,应选择特大型或大型标志灯;

2 安装高度为3.5m~4.5m的灯具,应选择大型或中型标志灯;

3 安装高度小于3.5m的灯具,应选择中型或小型标志灯。

4.2.7集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气 竖井内,不应设置在防烟排烟风机房、消防水泵房内。

4.2.8教育、医疗等建筑的疏散照明的地面最低水平照度值除应符合 《建规》、《应急照明标准》外,还应符合相关行业标准《教育建筑 电气设计规范》JGJ310、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312等的规 定。

4.3 火灾自动报警

4.3.1设置集中报警系统或控制中心报警系统的建筑应设置防火门 监控系统。建筑的疏散楼梯间和疏散走道上的常开、常闭防火门均应 设置防火门监控系统。

4.3.2消防广播线、消防电话线和兼有联动控制功能的消防信号总线 应采用阻燃耐火铜芯电线、电缆。

4.3.3对于未设置火灾自动报警系统,且仅设有少量防火卷帘或电动 挡烟垂壁的场所,可在防火卷帘或电动挡烟垂壁两侧设置火灾探测 器,由防火卷帘或电动挡烟垂壁自带的控制器完成联动控制功能。

— 46 —

4.3.4设有消防应急广播系统的建筑的疏散楼梯间内每只消防广播 扬声器覆盖的楼层不应超过3层。在环境噪声大于60dB时,扬声器 在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

4.3.5当消防电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通 信线缆选择及敷设满足防火要求时,可用消防电梯五方对讲的轿厢分 机替代轿厢内的消防专用电话。

4.3.6住宅建筑附设的商业服务网点及形式类似商业服务网点的建 筑分隔单元,其火灾自动报警设施应按整体建筑的要求进行设计。

— 47 —

特殊建筑和场所

人员密集场所

引自《人员密集场所消防安全隔离》GB/T 40248-2021

人员密集场所:人员聚集的室内场所,包括公众聚集场所,医院的 门诊楼,病房楼,学校的教学楼,图书馆,食堂和集体宿舍,养老院,福 利院﹐托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆,博物馆的 展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍﹐旅游、宗 教活动场所等;

公众聚集场所:面对公众开放,具有商业经营性质的室内场所, 包括宾馆,饭店,商场、集贸市场,客运车站候车室、客运码头候船厅, 民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等;

公共娱乐场所:具有文化娱乐,健身休闲功能并向公众开放的室 内场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出﹑放映场所,舞厅、卡拉 OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会,音乐茶座,酒吧和餐饮 场所,游艺,游乐场所和保龄球馆﹑旱冰场、桑拿等娱乐﹑健身、休闲 场所和互联网上网服务营业场所。

重要公共建筑

引自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021

1 地市级及以上的党政机关办公楼。

2 设计使用人数或座位数超过1500人(座)的体育馆、会堂、影 剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所。

— 48 —

3 藏书量超过50万册的图书馆,地市级及以上的文物古迹、博物 馆、展览馆、档案馆等建筑物。

4 省级及以上的银行等金融机构办公楼,省级及以上的广播电视 建筑。

5 设计使用人数超过5000人的露天体育场、露天游泳场和其它 露天公众聚会娱乐场所。

6 使用人数超过500人的中小学校及其它未成年人学校;使用人 数超过200人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施;150张床位及 以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼。这些设施有围墙者,从围墙 中心线算起;无围墙者,从最近的建筑物算起。

7 总建筑面积超过20000m2的商店(商场)建筑,商业营业场所 的建筑面积超过15000m2的综合楼。

8 地铁的车辆出入口和经常性人员出入口、隧道出入口。

儿童活动场所

用于12周岁及以下儿童(非学制)教育、游戏、娱乐、培训等 活动的场所。(如儿童游乐厅、儿童乐园、儿童早教中心、儿童教育 培训学校、亲子园、午托、日托机构举办儿童特长培训班等类似用途 的场所)

实训楼

学校建筑中仅用于教学且不对外营业的多层实训楼,可参照教学

— 49 —

建筑进行消防设计。

注:例如卫生职业技术学院中的老年人护理、医学院中的模拟病 房、商贸学院中的模拟酒店客房等用房,但技工学校中的汽车检修实 训车间等火灾危险性大的场所除外。

密室逃脱类场所

是指在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活 动的场所,应满足以下要求:

1 装修设计图纸应报送设计质量监督站进行审查;

2 不得使用明火;

3 装饰装修不应采用易燃可燃材料材料,燃烧性能等级应符合规 范要求;

4 应与相邻其他区域进行防火分隔,应采用耐火极限不低于2.0h 的防火隔墙及可自行关闭的甲级防火门隔离,道具仓库应采用耐火极 限不低于2.0h防火隔墙及可自行关闭的乙级防火门隔离;

5 安全疏散通道净宽不应小于1.2m,疏散通道上的门禁应在失 火时自动失效;

6 应根据具体场所设置应急广播、应急照明及疏散指示标志;

7 装饰装修时不应遮挡排烟口、火灾探测器、洒水喷头等消防设 施;

8 应严格执行《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》(应 急消〔2021〕170号)。

— 50 —

贵州省住房和城乡建设厅办公室

2022年4月22日印发