中华人民共和国国家标准

工业设备及管道绝热工程设计规范

Code for design of industrial equipment and pipeline insulation engineering

GB 50264-2013

主编部门:中国工程建设标准化协会化工分会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2013年10月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第4号

住房城乡建设部关于发布国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》的公告

现批准《工业设备及管道绝热工程设计规范》为国家标准,编号为GB 50264-2013,自2013年10月1日起实施。其中,第3.0.1(3)、4.1.6、4.2.2、4.3.3、4.3.4条(款)为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-97同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2013年3月14日

前言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由中国石油和化工勘察设计协会和中国成达工程有限公司会同有关单位共同对原国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-97进行修订而成。

本规范在修订过程中,修编组经广泛调查研究,认真总结近年来我国工业设备及管道绝热工程设计的实践经验,收集了新型绝热材料资料,并与国内和国际相关标准进行了协调、比较和借鉴,在此基础上以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,经反复讨论、修改,最后经审查定稿。

本规范共分6章5个附录,主要内容包括:总则,术语和符号,基本规定,绝热材料的选择,绝热计算,绝热结构设计等。

本次修订的主要内容如下:

1.增加了基本规定一章;

2.修改了绝热材料导热系数、密度和抗压强度等技术参数值的要求;

3.修改了绝热计算的部分公式和参数;

4.增加了球罐的保冷计算及保冷结构;

5.修改了绝热结构单位造价参数;

6.修改了最大允许热损失量;

7.附录A常用绝热材料作了部分修改和增减;

8.增加了附录E保冷用粘结剂、密封胶、耐磨剂、玛酯和聚氨酯防水卷材性能。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国工程建设标准化协会化工分会负责日常管理,由中国成达工程有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现本规范有需要修改和补充、建议之处,请将意见和建议寄至中国成达工程有限公司安全技术质量管理部国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》管理组(地址:四川省成都市天府大道中段279号,邮政编码:610041,E-mail:cdjsb@chengda.com),以供以后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:中国石油和化工勘察设计协会

中国成达工程有限公司

参编单位:中国石化工程建设公司

中国石化集团上海工程有限公司

中国五环工程有限公司

中国化学工程第七建设有限公司

中国电力工程顾问集团西南电力设计院

南京玻璃纤维研究设计院

欧文斯科宁(中国)投资有限公司

山东鲁阳股份有限公司

浙江振申绝热科技有限公司

参加单位:洛科威防火保温材料(广州)有限公司

无锡市明江保温材料有限公司

上海汇达硅酸钙材料有限公司

主要起草人:胡先林 吴寿勇 范勇刚 张剑红 余月英 张宝江 宋明昭 陈兴安 蔡晓峰 王聪慧 鹿自忠 张春华

主要审查人:单永江 胡小媛 赵远洋 何振声 崔之开 郭卫疆 金福锦 宦旻 李相仁 郭晓明 赵成刚

1 总则

1.0.1 为了满足生产工艺及节能减排的要求,改善劳动条件,提高经济效益,保证绝热工程设计质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于工业设备及管道外表面温度为-196℃~850℃的绝热工程的设计。

本规范不适用于核能、航空、航天系统有特殊要求的设备及管道,以及建筑、冷库和埋地管道的绝热工程的设计。

1.0.3 绝热设计应符合下列要求:

1 绝热工程设计应按使用环境、被绝热设备及管道的材质和表面温度正确选择符合国家现行有关标准的材料;对于新材料,应通过国家法定的检测部门检测合格后再选用。

2 绝热设计应根据工艺、节能、防结露和经济性等要求进行绝热计算,并应确定绝热结构。

1.0.4 工业设备及管道绝热工程的设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 绝热 thermal insulation

保温与保冷的统称。

2.1.2 保温 heat insulation

为减少设备、管道及其附件向周围环境散热或降低表面温度,在其外表面采取的包覆措施。

2.1.3 保冷 cold insulation

为减少周围环境中的热量传入低温设备及管道内部,防止低温设备及管道外壁表面凝露,在其外表面采取的包覆措施。

2.1.4 绝热层 thermal insulation layer

对维护介质温度稳定起主要作用的绝热材料及其制品。

2.1.5 硬质绝热制品 rigid insulation

制品使用时能基本保持其原状,在2×10-3MPa荷重下,其可压缩性小于6%,制品不能弯曲。

2.1.6 半硬质绝热制品 semi-rigid insulation

制品在2×10-3MPa荷重下,可压缩性为6%~30%,弯曲90°以下尚能恢复其形状。

2.1.7 软质绝热制品 soft insulation

制品在2×10-3MPa荷重下,可压缩性为30%以上,可弯曲至90°以上而不损坏。

2.1.8 绝热结构 thermal insulation construction

由绝热层、防潮层、保护层等组成的结构综合体。

2.1.9 经济厚度 economic thickness

绝热后年散热损失所花费的费用和绝热工程投资的年摊销费用之和为最小值时的计算厚度。

2.1.10 设计使用年限 design service life

在计算经济厚度时所选取的计算年数或绝热工程正常使用年数。

2.1.11 最高使用温度 maximum service temperature

在保证正常使用的条件下,绝热制品所能承受的最高温度。

2.1.12 冷桥 cold bridge

埋在保冷层中,热流密度很大,以致引起冷量大量流失的部件。

2.2 符号

C——介质热容;

Cp——管壁热容;

D——管道内径;

D0——管道或设备外径;

D1——内层绝热层外径;

D2——外层绝热层外径;

Fi——绝热层材料损耗及税费系数;

i——年(复)利率;

K——保冷厚度修正系数;

Kr——管道通过吊架处的热损失附加系数;

n——计息年数或折旧年限;

PE——能量价格,热价与冷价的统称;

PH——热价;

Pc——冷价;

Pc1——(Ta~-39℃)时的冷价;

Pc2——(-40℃~-196℃)时的冷价;

Pi——绝热层材料到厂单价;

P9——保护层材料单价;

PT——绝热结构单位造价;

q——以每米管道长度表示的热损失量;

[q]——以每米管道长度为单位的最大允许热损失量;

Q——以每平方米绝热层外表面积表示的热损失量;

[Q]——以每平方米绝热层外表面积为单位的最大允许热、冷散热损失量;

Q1——球型容器保冷层外表面冷量总损失量;

S——绝热工程投资年摊销率;

T0——管道或设备的外表面温度;

T1——内层绝热层外表面温度;

T2——外层绝热层外表面温度;

[T2]——外层绝热材料的推荐使用温度;

Ta——环境温度;

Td——露点温度;

Tm——平均温度(绝热材料内外表面温度的算术平均值);

Ts——绝热层外表面温度;

t——年运行时间;

tfr——介质在管道内不出现冻结停留时间;

V——介质单位长度体积;

Vp——管壁单位长度体积;

αc——对流换热系数;

αr——辐射换热系数;

αs——绝热层外表面与周围空气的换热系数;

αL0——线胀系数;

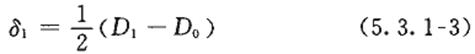

δ——绝热层厚度(双层时为总厚);

δ1——内层绝热层厚度;

δ2——外层绝热层厚度;

λ ——绝热材料在平均温度下的导热系数;

λ0 ——常用导热系数;

λ1——内层绝热材料导热系数;

λ2 ——外层绝热材料导热系数;

ρ ——介质密度;

ρp ——管壁密度;

ψ ——相对湿度;

β ——冷冻系数;

ε ——黑度。

3 基本规定

3.0.1 具有下列情况之一的设备、管道及其附件,应进行保温:

1 外表面温度高于50℃(环境温度为25℃时)且工艺需要减少散热损失者。

2 外表面温度低于或等于50℃且工艺需要减少介质的温度降低或延迟介质凝结者。

3 工艺不要求保温的设备及管道,当其表面温度超过60℃,对需要操作维护,又无法采取其他措施防止人身烫伤的部位,在距地面或工作台面2.1m高度以下及工作台面边缘与热表面间的距离小于0.75m的范围内,必须设置防烫伤保温设施。

3.0.2 具有下列情况之一的设备、管道及其附件,应进行保冷:

1 外表面温度低于环境温度且需减少冷介质在生产和输送过程中冷损失量者。

2 需减少冷介质在生产和输送过程中温度升高或气化者。

3 为防止常温以下、0℃以上设备及管道外壁表面凝露者。

4 与保冷设备或管道相连的仪表及其附件。

3.0.3 除人身防护要求绝热的部位外,具有下列情况之一的设备、管道及其附件不应绝热:

1 工艺上无特殊要求的放空和排气管道。

2 要求及时发现泄漏的设备和管道的法兰连接处。

3 工艺过程要求裸露的设备及管道。

4 要求经常监测,防止发生损坏的部位。

4 绝热材料的选择

4.1 绝热层材料性能要求

4.1.1 绝热层材料应选择能提供具有随温度变化的导热系数方程式或图表的产品。对于软质绝热材料,应选择能提供在使用密度下的导热系数方程式或图表的产品。绝热设计计算时可采用本规范附录A中的数据。

4.1.2 绝热材料及其制品的主要物理性能和化学性能应符合国家现行有关产品标准的规定,常用绝热材料的主要性能应符合本规范附录A的规定。绝热材料及其制品的导热系数应符合下列要求:

1 保温材料在平均温度为70℃时,其导热系数不得大于0.080W/(m·K)。

2 用于保冷的泡沫塑料及其制品在平均温度为25℃时的导热系数不应大于0.044W/(m·K)。

3 泡沫橡塑制品在平均温度为0℃时的导热系数不应大于0.036W/(m·K)。

4 Ⅰ类泡沫玻璃制品在平均温度为25℃时的导热系数不应大于0.045W/(m·K),Ⅱ类泡沫玻璃制品在平均温度为25℃时的导热系数不应大于0/.064W/(m·K)。

4.1.3 硬质保温制品的密度不应大于220kg/m3,半硬质保温制品的密度不应大于200kg/m3,软质保温制品的密度不应大于150kg/m3。用于保冷的泡沫塑料制品的密度不应大于60kg/m3,泡沫橡塑制品的密度不应大于95kg/m3,泡沫玻璃制品的密度不应大于180kg/m3。

4.1.4 常用绝热材料及其制品的主要物理性能和化学性能,应符合下列要求:

1 岩棉制品的纤维平均直径不得大于5.5μm,粒径大于0.25mm的渣球含量不得大于6.0%,有机物含量不得大于4.0%,管壳有机物含量不得大于5.0%,宜采用憎水型制品。当有防水要求时,其制品质量吸湿率不应大于1.0%,憎水率不应小于98%。岩棉制品的酸度系数不应低于1.6。

2 矿渣棉制品的纤维平均直径不得大于6.5μm,粒径大于0.25mm的渣球含量不得大于8.0%,有机物含量不得大于4.0%,管壳有机物含量不得大于5.0%,宜采用憎水型制品。当有防水要求时,其制品质量吸湿率不应大于4.0%,憎水率不应小于98%。

3 玻璃棉制品纤维平均直径不得大于7.0μm,粒径大于0.25mm的渣球含量不得大于0.2%,有机物含量不得大于4.0%,管壳有机物含量不得大于5.0%。当有防水要求时,其制品的质量吸湿率不应大于3.0%,憎水率不应小于98%。

4 硅酸铝棉制品中,粒径大于0.21mm的渣球含量不得大于18%。当选用含粘结剂的硅酸铝棉制品时,宜采用憎水型制品,其抗拉强度应大于0.05MPa。当有防水要求时,其制品质量吸湿率不应大于4.0%,憎水率不应小于98%,硅酸铝针刺毯的抗拉强度应大于0.035MPa。

5 硅酸镁纤维毯中,粒径大于0.21mm的渣球含量不得大于16%,抗拉强度应大于0.04MPa。

6 硅酸钙制品应采用无石棉含耐高温纤维的制品,质量含湿率不得大于7.5%,抗压强度不得小于0.6MPa,抗折强度不得小于0.3MPa,线收缩率不得大于2.0%。

7 复合硅酸盐制品宜采用憎水型,质量含湿率不应大于2.0%,憎水率不应小于98%,毡的压缩回弹率不得小于70%。

8 泡沫玻璃制品的抗压强度不得小于0.8MPa,抗折强度不得小于0.4MPa,体积吸水率不得大于0.5%,水蒸气透湿系数不得大于5×10-11g/(Pa·m·s)。

9 聚异氰脲酸酯(PIR)泡沫制品的抗压强度不得小于0.22MPa,闭孔率不得小于90%,体积吸水率不得大于4.0%。水蒸气透湿系数不得大于5.8×10-9g/(Pa·m·s)。

10 聚氨酯(PUR)泡沫制品的抗压强度不得小于0.2MPa,闭孔率不得小于90%,体积吸水率不得大于5.0%。水蒸气透湿系数不得大于6.5×10-9g/(Pa·m·s)。

11 柔性泡沫橡塑制品的体积吸水率不得大于0.2%,水蒸气透湿系数不得大于1.3×10-10g/(Pa·m·s),轴向弯曲应无裂缝。

4.1.5 高密度聚异氰脲酸酯(HDPIR)硬质保冷垫块材料的闭孔率不得小于90%,体积吸水率不得大于4.0%,水蒸气透湿系数不得大于5.8×10-9g/(Pa·m·s)。不同品种高密度聚异氰脲酸酯垫块的主要性能要求应符合本规范附录A的规定。

4.1.6 绝热材料及制品的燃烧性能等级应符合下列要求:

1 被绝热设备或管道表面温度大于100℃时,应选择不低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的A2级材料。

2 被绝热设备或管道表面温度小于或等于100℃时,应选择不低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的C级材料,当选择国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的B级和C级材料时,氧指数不应小于30%。

4.1.7 用于与奥氏体不锈钢表面接触的绝热材料,其氯化物、氟化物、硅酸根、钠离子的含量,应符合现行国家标准《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》GB/T 17393的有关规定,其浸出液的pH值在25℃应为7.0~11.0。

4.1.8 用于覆盖铝、铜、钢材的矿物纤维类绝热材料,应按国家标准《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835的有关规定试验并判定,对照样的秩和不应小于21。

4.1.9 岩棉、矿渣棉、玻璃棉和含粘结剂的硅酸铝棉制品应提供高于工况使用温度至少100℃的最高使用温度评估报告,试验方法应按现行国家标准《绝热材料最高使用温度的评估方法》GB/T 17430的有关规定进行,判定依据应按现行国家标准《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835和《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350的有关规定判定,不合格者不得使用。

4.1.10 绝热层材料应选择能提供具有最高或最低使用温度、燃烧性能、腐蚀性及耐蚀性、防潮性能、抗压强度、抗折强度、化学稳定性、热稳定性指标的产品。对硬质绝热材料尚应提供材料的线膨胀系数或线收缩率数据。

4.2 防潮层材料性能要求

4.2.1 防潮层材料应选择具有良好抗蒸气渗透性、防水性和防潮性,且其吸水率不大于1.0%的材料。

4.2.2 防潮层材料必须阻燃,其氧指数不应小于30%。

4.2.3 防潮层材料应选用化学性能稳定、无毒且耐腐蚀的材料,并不得对绝热层材料和保护层材料产生腐蚀或溶解作用。

4.2.4 防潮层材料应选择安全使用温度范围大,夏季不软化、不起泡和不流淌的材料,且在冬季用不脆化、不开裂和不脱落的材料。

4.2.5 涂抹型防潮层材料,20℃粘结强度不应小于0.15MPa,其软化温度不应低于65℃,挥发物不得大于30%。

4.2.6 包捆型防潮层材料的拉伸强度不应低于10.0MPa,断裂伸长率不应低于10%。

4.3 保护层材料性能要求

4.3.1 保护层材料应具有防水、防潮、抗大气腐蚀、化学稳定性好等性能,并不得对防潮层材料或绝热层材料产生腐蚀或溶解作用。

4.3.2 保护层应选择机械强度高,且在使用环境下不软化、不脆裂和抗老化的材料。

4.3.3 保护层材料应采用不低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的C级材料。

4.3.4 对贮存或输送易燃、易爆物料的设备及管道,以及与其邻近的管道,其保护层必须采用不低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的A2级材料。

4.4 粘结剂、密封胶和耐磨剂的性能要求

4.4.1 粘结剂应根据保冷材料的性能以及使用温度选择,保冷采用的粘结剂应在使用的低温范围内保持粘结性能,粘结强度在常温时应大于0.15MPa,软化温度应大于65℃。泡沫玻璃宜采用弹性粘结剂或密封胶,在-196℃时的粘结强度应大于0.05MPa。

4.4.2 采用的粘结剂、密封胶和耐磨剂不应对金属壁产生腐蚀及引起保冷材料溶解。在由于温度变化引起伸缩或振动情况下,耐磨剂应能防止泡沫玻璃因自身或与金属相互摩擦而受损。

4.4.3 粘结剂、密封胶应选择固化时间短、具有密封性能、在设计使用年限内不开裂的产品。

5 绝热计算

5.1 保温计算

5.1.1 保温计算应根据工艺要求和技术经济分析选择保温计算公式,并应按本规范第5.8节规定确定计算参数。当无特殊工艺要求时,保温的厚度应采用“经济厚度”法计算,经济厚度偏小以致散热损失量超过本规范附录B中最大允许热损失量时,应采用最大允许热损失量下的保温厚度,且保温结构外表面温度应符合下列要求:

1 环境温度低于或等于25℃时,设备及管道保温结构外表面温度不应超过50℃。

2 环境温度高于25℃时,设备及管道保温结构外表面温度不应高于环境温度25℃。

5.1.2 防止人身遭受烫伤的部位,其保温层厚度应按表面温度法计算,且保温层外表面的温度不得大于60℃。

5.1.3 当需要延迟冻结、凝固和结晶的时间及控制物料温降时,其保温厚度应按热平衡方法计算。

5.2 保冷计算

5.2.1 保冷计算应根据工艺要求确定保冷计算参数。当无特殊工艺要求时,保冷厚度应采用本规范公式(5.3.3-1)计算,双层时应采用本规范公式(5.3.4-1)计算,并应用经济厚度调整。

5.2.2 用经济厚度计算的保冷厚度应用防结露厚度校核。

5.3 绝热层厚度计算

5.3.1 圆筒型绝热层厚度应按下列公式计算:

单层保温时厚度:

双层保温时总厚度:

双层保温时内层厚度:

双层保温时外层厚度:

![]()

单层保冷时厚度:

![]()

双层保冷时总厚度:

![]()

双层保冷时内层厚度:

![]()

双层保冷时外层厚度:

![]()

式中:D0——管道或设备外径(m);

D1——内层绝热层外径(m),当为单层时,D1即绝热层外径;

D2——外层绝热层外径(m);

δ——绝热层厚度(m),当绝热层为两种不同绝热材料组合的双层绝热结构时,为双层总厚度;

δ1——内层绝热层厚度(m);

δ2——外层绝热层厚度(m);

K——保冷厚度修正系数,除经济厚度计算中K值为1以外,其他计算中,K应按本规范第5.9.8条规定取值。

5.3.2 绝热层的经济厚度应符合下列要求:

1 圆筒型绝热层经济厚度计算中,应使绝热层外径D1满足下式要求:

![]()

式中:PE——能量价格(元/GJ),PE的取值应符合本规范第5.7.1条和第5.7.2条的规定;

PT——绝热结构单位造价(元/m3),PT的取值应按实际价格或按本规范第5.7.3条的规定计算确定;

λ——绝热材料在平均温度下的导热系数[W/(m·K)],λ的取值应符合本规范第5.8.5条的规定;

as——绝热层外表面与周围空气的换热系数[W/(m2·K)],as的取值应符合本规范第5.8.4条及第5.9.4条的规定;

t——年运行时间(h),t 的取值应符合本规范第5.8.8条及第5.9.7条的规定;

T0——管道或设备的外表面温度(℃),T0的取值应符合本规范第5.8.1条及第5.9.1条第1款的规定;

Ta——环境温度(℃),Ta的取值应符合本规范第5.8.2条及第5.9.1条第2款的规定;

|T0-Ta|——(T0-Ta)的绝对值;

S——绝热工程投资年摊销率(%),宜在设计使用年限内按复利率计算。

2 平面型绝热层经济厚度应按下式计算:

![]()

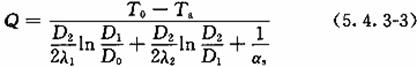

5.3.3 圆筒型单层最大允许热、冷损失下绝热层厚度,应符合下列要求:

1 最大允许热损失量应按本规范附录B取值,最大允许冷损失量应按本规范第5.4.2条的规定取值,此时,绝热层厚度计算中,应使其外径D1满足下式要求:

![]()

式中:[Q]——以每平方米绝热层外表面积为单位的最大允许热、冷损失量(W/m2)。保温时,[Q]应按附录B取值;保冷时,[Q]为负值,应按本规范公式(5.4.2-1)和公式(5.4.2-2)计算。

2 当工艺要求允许热、冷损失量以每米管道长度的热、冷损失量为准计算时,绝热层厚度计算中,应使其外径D1满足下式要求:

![]()

式中:[q]——以每米管道长度为单位的最大允许热损失量(W/m),其值以工艺计算为准。保温时,[q]为正值;保冷时,[q]为负值。

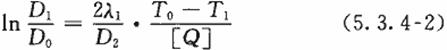

5.3.4 圆筒型不同材料双层热、冷损失下的绝热层厚度,应符合下列要求:

1 当最大允许热损失量按本规范附录B取值或最大允许冷损失量按本规范第5.4.2条规定取值时,应符合下列要求:

1) 不同材料双层绝热层总厚度 δ 计算中,应使外层绝热层外径D2满足下式的要求:

![]()

2) 内层厚度δ1计算中,应使内层绝热层外径D1满足下式的要求:

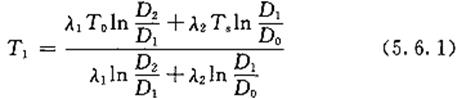

式中:T1——内层绝热层外表面温度(℃),式中T1的绝对值应小于以℃计的外层绝热材料的推荐使用温度[T2]的0.9倍;对保冷设计取保冷材料推荐使用温度[T2]下限值的0.9倍;

λ1——内层绝热材料导热系数[W/(m·K)];

λ2——外层绝热材料导热系数[W/(m·K)]。

3) 外层厚度δ2应按本规范公式(5.3.1-4)或公式(5.3.1-8)计算。

2 当工艺要求最大允许热、冷损失量按每米管道长度的热、冷损失量为基准计算时,应符合下列要求:

1) 不同材料双层总厚δ计算中,应使外层绝热层外径D2满足下式的要求:

![]()

式中:[q]——以每米管道长度为单位的最大允许热损失量(W/m),可按本规范第5.3.3条第2款的规定取值。

2) 内层厚度δ1计算中,应使内层绝热层的外径D1满足下式的要求:

![]()

3) 外层厚度δ2应按本规范公式(5.3.1-4)或公式(5.3.1-8)计算。

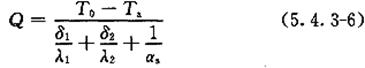

5.3.5 平面型单层最大允许热、冷损失下绝热层厚度应按下式计算:

![]()

5.3.6 平面型不同材料双层最大允许热、冷损失下绝热层厚度应按下列公式计算:

1 内层厚度δ1应按下式计算:

![]()

2 外层厚度δ2应按下式计算:

![]()

5.3.7 圆筒型单层防止绝热层外表面结露的绝热层厚度计算中,应使绝热层外径D1满足下式的要求:

![]()

式中:Ts——保冷层外表面温度(℃),按本规范第5.9.1条第4款规定取值。

5.3.8 圆筒型不同材料双层防结露绝热层厚度计算中,应使绝热外径D2满足下列公式的要求:

1 不同材料双层绝热层总厚度 δ 的计算中,应使外层绝热层外径D2满足下式的要求:

![]()

2 内层厚度δ1的计算中,应使内层绝热层外径D1满足下式的要求:

![]()

3 外层厚度δ2的计算中,应使内层绝热层外径D1满足下式的要求:

![]()

5.3.9 平面型单层防结露保冷层厚度应按下式计算:

![]()

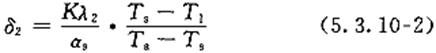

5.3.10 平面型不同材料双层防结露绝热层厚度应按下列公式计算:

1 内层厚度δ1应按下式计算:

![]()

2 外层厚度δ2应按下式计算:

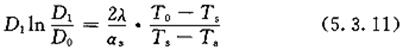

5.3.11 用表面温度方法计算的圆筒型绝热层厚度,其绝热层外径D1应满足下式要求:

式中:Ts——绝热层外表面温度(℃),对防烫伤保温,可取为60℃。

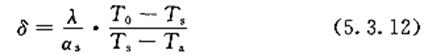

5.3.12 用表面温度方法计算的平面型绝热层厚度应按下式计算:

5.3.13 延迟管道内介质冻结、凝固、结晶的保温厚度计算,应使绝热层外径D1符合下式的要求:

![]()

式中:Kr——管道通过吊架处的热损失附加系数,Kr=1.1~1.2,大管取值应靠下限,小管取值应靠上限;

Tfr——介质凝固点(℃);

Ta——环境温度(℃),室外管道应取冬季极端平均最低温度,可向当地气象局索取或按本规范附录C规定取值;

tfr——介质在管道内不出现冻结的停留时间(h);

as——冬季最多风向平均风速下绝热层外表面与周围空气的换热系数,按本规范公式(5.8.4-1)计算;

V,Vp——分别为介质单位长度体积和管壁单位长度体积(m3/m);

ρ,ρp——分别为介质密度和管壁密度(kg/m3);

C,Cp——分别为介质热容和管壁热容[J/(kg·K)]。

5.3.14 给定液体管道允许温度降时保温厚度计算,应符合下列要求:

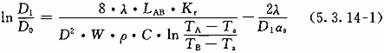

1 对于无分支(无结点)液体管道在给定允许温度降条件下的保温厚度计算中,应使绝热层外径D1满足下式的要求:

式中:D——管道内径(m);

W——介质流速(m/s);

TA——介质在(上游)A点处的温度(℃);

TB——介质在(下游)B点处的温度(℃);

LAB——A、B之间管道实际长度(m);

Ta、as、Kr——可按本规范第5.3.13条规定取值。

2 对于有分支(有结点)管道,在干管管径及干管首末绝热层厚度相等情况下,应先按下列公式计算出干管各结点处的介质温度,再将各结点处的介质温度作为各分支管道介质起点TA,并应按本规范公式(5.3.14-1)计算各支管保温层外径:

![]()

式中:TC,T(C-1)——分别为结点C与前一结点(C-1)处的温度(℃);

Ti——管道起点的温度(℃);

Tn——管道终点的温度(℃);

L(C-1)→C——结点C与前一结点(C-1)之间的管段长度(m);

L(i-1)→i——任意点i与前一结点(i-1)之间的管段长度(m);

qmi——任意点i处管内介质质量流量(kg/h),qmi按本规范公式(5.3.14-3)计算;

qm(C-1)→C——C与(C-1)两点之间管道介质质量流量(kg/h);

qm(i-1)→i——任意点i与前一结点(i-1)之间介质质量流量(kg/h);

Di——任意点i处的管道内径(m);

ωi——任意点i处的管内介质流速(m/s);

ρ——介质密度(kg/m3)。

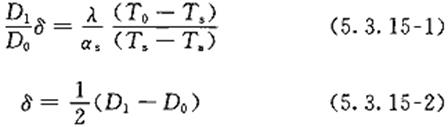

5.3.15 球形容器保冷层厚度应按下列公式计算:

式中:Ts——保冷层外表面温度(℃)。

5.4 热、冷损失量计算

5.4.1 最大允许热损失量应符合本规范附录B的规定。

5.4.2 最大允许冷损失量,应按下列公式进行计算:

当Ta-Td≤4.5时:

![]()

当Ta—Td>4.5时:

![]()

式中:Td——当地气象条件下最热月的露点温度(℃)。Td的取值可按本规范附录C确定。

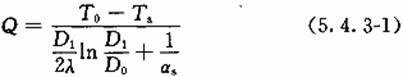

5.4.3 求取绝热层的热、冷损失量应按下列公式计算:

1 圆筒型单层绝热结构热、冷损失量应按下式计算:

2 两种不同热损失单位之间的数值转换,应采用下式计算:

![]()

式中:Q——以每平方米绝热层外表面积表示的热损失量(W/m2),Q为负值时,为冷损失量;

q——以每米管道长度表示的热损失量(W/m),q为负值时,为冷损失量。

3 圆筒型不同材料双层绝热结构热、冷损失量应按下式计算:

4 两种不同热损失单位之间的数值转换,应采用下式计算:

![]()

5 平面型单层绝热结构热、冷损失量应按下式计算:

6 平面型不同材料双层绝热结构热、冷损失量应按下式计算:

7 球形容器冷损失量应按下式计算:(单层保冷层)

![]()

式中:Q1——球形容器保冷层表面冷量总损失量(W)。

5.5 绝热层外表面温度计算

5.5.1 对 Q 以W/m2计的圆筒、平面,其单、双层绝热结构的外表面温度应按下式计算:

![]()

5.5.2 对 q 以W/m计的圆筒,其单、双层绝热结构的外表面温度应按下式计算:

![]()

式中:D2——外层绝热层的外径(m)。对单层绝热,D2=D1。

5.5.3 对Q1以 W 计的球形容器,其单层保冷结构的外表面温度应按下式计算:

式中:Q1——球形容器保冷层表面冷量总损失量(W)。

5.6 双层绝热时内外层界面处温度计算

5.6.1 圆筒型不同材料双层绝热结构层间界面处温度T1应按下式计算:

5.6.2 平面型不同材料双层绝热结构层间界面处温度T1应按下式计算:

![]()

式中:Ts——可按本规范公式(5.5.1)或公式(5.5.2)求取。

5.6.3 对不同材料双层绝热结构内外层界面处的温度T1,应校核其外层绝热材料对温度的承受能力。当T1超出外层绝热材料的推荐使用温度[T2]的0.9倍或保冷设计取保冷材料推荐使用温度[T2]下限值的0.9倍时,应重新调整内外层厚度比。

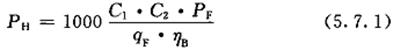

5.7 能量价格、绝热结构单位造价计算

5.7.1 能量价格PE在保温计算中应取热价PH的值,在保冷计算中应取冷价Pc的值。热价的取值应符合下列规定:

1 热价PH应按实际购价或生产成本取值,也可按下式计算:

式中:PH——热价(元/GJ);

PF——燃料到厂价(元/t);

qF——燃料收到基低位发热量(kJ/kg);

ηB——锅炉热效率(ηB=0.76~0.02),对大容量、高参数锅炉ηB取值应靠上限,对小容量、低参数锅炉ηB取值应靠下限;

C1——工况系数,C1=1.2~1.4;

C2——值系数。

2 值系数C2应按表5.7.1取值:

表5.7.1 值系数C2

5.7.2 冷价Pc应按实际购价或生产成本取值,当无数据时,可用下列公式计算:

1 Ta~-39℃时冷价Pc1应按下列公式计算:

1) 冷冻系数 β 应按下式计算:

式中: β ——冷冻系数;

T0——介质温度(℃),0℃以下为负值;

Ta——环境温度(℃),0℃以下为负值。

2) 当制冷机选型已确定时,β·ηm乘积的值应直接从制冷机产品样本中查得制冷量QR及轴功率 W 后按下式计算:

式中:ηm——制冷机机械效率,Ta~-39℃时,ηm=0.23~0.5;-40℃~-196℃时,ηm=0.5~0.8;

QR——制冷机每小时制冷量(GJ/h)或(kW);

W——制冷机轴功率(GJ/h)或(kW);运算中W的单位应与 QR的单位对应一致。

3) 普冷时冷价Pc1应按下式计算:

![]()

式中:Pc1——普冷、中冷冷价(元/GJ);

PH——热价(元/GJ);PH取值应符合本规范第5.7.1条规定;

ηSE——汽电转换效率,ηSE=0.39~0.47;

ηA——辅机综合效率,ηA=0.87~0.92;

Pw——冷却用水价(元/m3)。

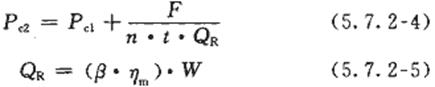

2 -40℃~-196℃时冷价Pc2应按下列公式计算:

式中:Pc2——-40℃~-196℃时冷价(元/GJ);

Pc1——Ta~-39℃时的冷价,可采用公式(5.7.2-3)计算;

F——制冷车间总投资(元);当全套流程为碳钢设备时,F可不计;

n——折旧年限(a);

t——年运行时间(h);

QR——制冷机每小时制冷量(GJ/h)。当制造厂提不出此数据时,按公式(5.7.2-5)近似计算;

W——制冷机轴功率(GJ/h);

β——冷冻系数,应采用公式(5.7.2-1)计算;

ηm——制冷机机械效率,ηm=0.8。

5.7.3 绝热结构单位造价PT可按下列公式计算:

1 管道绝热结构单位造价PT可按下式计算:

![]()

2 设备绝热结构单位造价PT应按下式计算:

![]()

式中:PT——绝热结构单位造价(元/m3);

Pi——绝热层材料到厂单价(元/m3);

P9——保护层材料单价(元/m2);

Fi——绝热层材料损耗及税费系数,Fi=1.10~1.13;

Fia——绝热层每立方米施工费,Fia应按本规范表F.0.1取值;

F1——税费系数,F1=1.0324;

F9——保护层材料损耗、重叠系数,F9=1.20~1.30;

F91——管道保护层每平方米施工费,F91应按本规范表F.0.2取值;

F92——设备保护层每平方米施工费,F92应按本规范表F.0.2取值;

F93——防潮层及其他保护层每平方米施工费,F92应按本规范表F.0.3取值。

5.8 保温计算的参数

5.8.1 设备及管道外表面温度T0的取值,应符合下列要求:

1 金属设备及管道的外表面温度T0,当无衬里时,应取介质的长期正常运行温度。

2 当有内衬时,金属设备及管道的外表面温度T0,应按有外保温层存在的条件下进行传热计算确定。

5.8.2 环境温度Ta的取值应符合下列要求:

1 室外保温结构在经济厚度 δ 和热损失 Q 的计算中,当常年运行时,环境温度Ta应取历年的年平均温度的平均值;当采暖季节运行时,应取历年运行期日平均温度的平均值。

2 室内保温经济厚度计算和热损失计算中,环境温度Ta可取为20℃。

3 在地沟内保温经济厚度计算和热损失计算中,环境温度Ta取值应符合下列规定:

1) 当外表面温度T0为80℃时,Ta取为20℃。

2) 当T0在81℃~110℃之间时,Ta取为30℃。

3) 当T0大于或等于110℃时,Ta取为40℃。

4 在防止人身烫伤的厚度计算中,环境温度Ta应取历年最热月平均温度值。

5 在防止设备管道内介质冻结的计算中,Ta应取冬季历年极端平均最低温度。

5.8.3 对于不同材料复合保温结构在内外两种材料界面处以摄氏度(℃)计的温度,应控制在低于或等于外层保温材料推荐使用温度的0.9倍以内。

5.8.4 保温结构表面换热系数as的取值应符合下列要求:

1 外表面换热系数as应为表面材料的辐射换热系数ar与对流换热系数ac之和,ar和ac可按下列公式计算:

1) 辐射换热系数ar应按下式计算:

![]()

式中:ar——绝热结构外表面材料辐射换热系数[W/(m2·K)];

ε——绝热结构外表面材料的黑度,ε 的取值应符合本规范第5.8.9条规定。

2) 无风时,对流换热系数ac应按下式计算:

![]()

式中:ac——对流换热系数[W/(m2·K)];

D1——绝热层外径,当为双层时,应代入外层绝热层外径D2的值。

3) 有风时,对流换热系数ac应按下列公式计算:

当WD1小于或等于0.8m2/s时:

![]()

当WD1大于0.8m2/s时:

![]()

式中:W——年平均风速(m/s)。

2 防烫伤计算中,as可取为8.141[W/(m2·K)]。

3 防冻计算中,as为辐射换热系数ar与对流换热系数ac之和,ac的计算中风速 W 取冬季最多风向平均风速。

5.8.5 导热系数 λ 应取绝热材料在平均温度Tm下的导热系数,对软质材料应取使用密度下的导热系数。

5.8.6 热价PH应按建设单位所在地实际价格取值,在无实际热价时,可按本规范公式(5.7.1-1)计算。

5.8.7 绝热结构的单位造价PT应为包括主材费、防潮层费、保护层费、包装费、运输费、损耗费和安装(包括辅助材料)费在一起的综合实际价格。当无综合实际价格时,可按本规范第5.7.3条的规定进行计算。

5.8.8 年运行时间 t ,对常年运行的应按8000h计,对非常年运行时应按实际运行时间计。

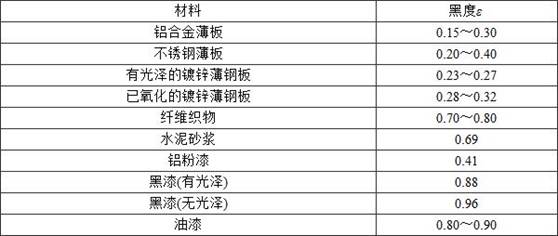

5.8.9 常用材料的黑度应按表5.8.9取值。

表5.8.9 黑度

5.9 保冷计算的参数

5.9.1 温度选取应符合下列规定:

1 保冷层计算时设备及管道外表面温度T0应取为介质的最低操作温度。

2 环境温度Ta的取值应符合下列规定:

1) 防结露厚度计算和最大允许冷损失下的厚度计算时,环境温度Ta应取夏季空气调节室外计算干球温度。

2) 经济厚度计算时,Ta取值应符合本规范第5.8.2条第1款的规定。

3) 表面温度和热量损失的计算中,Ta取厚度计算时的对应值。

3 露点温度Td应根据夏季空气调节室外计算干球温度Ta和最热月月平均相对湿度 ψ 的数值查本规范表C.0.2确定。

4 在只防结露保冷厚度计算中,保冷层外表面温度Ts应为露点温度Td加0.3℃。

5 界面温度T1值应符合下列规定:

1) 复合保冷结构的不同材料界面处以摄氏度计的温度T1的绝对值应小于或等于外层保冷材料的推荐使用温度下限值绝对值的0.9倍。

2) 有热介质扫线要求的保冷结构,其界面温度尚不得超过保冷材料的推荐使用温度上限值的0.9倍。

5.9.2 相对湿度 ψ 应取为最热月室外计算相对湿度的月平均值。

5.9.3 导热系数 λ 取值原则应符合本规范第5.8.5条的规定。

5.9.4 保冷结构表面换热系数as取值应符合下列规定:

1 防结露保冷厚度计算和允许冷损失量的厚度计算中,as应取为8.141W/(m2·K)。

2 经济厚度计算中,as应符合下列公式取值:

并排敷设:

![]()

单根敷设:

![]()

式中:W——历年年平均风速(m/s)。

3 表面温度、冷量损失计算中,as应取厚度计算时的对应值。

5.9.5 在保冷厚度经济性核算中,冷价Pc应按建设单位所在地实际价格取值。当无法索取实际价格时,宜按本规范第5.7.2条的规定计算。

5.9.6 绝热结构单位造价PT的取值应符合第5.8.7条的规定。

5.9.7 年运行时间常年运行者应按8000h取值,其余应按实际运行时间取值。

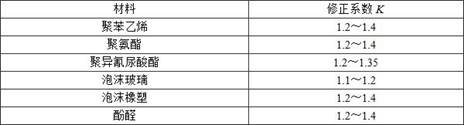

5.9.8 保冷厚度修正系数 K 应按表5.9.8取值:

表5.9.8 保冷厚度修正系数K

6 绝热结构设计

6.1 绝热结构组成

6.1.1 保温结构应由保温层和保护层组成。

6.1.2 保冷结构应由保冷层、防潮层和保护层组成。

6.2 绝热层设计要求

6.2.1 绝热结构应有一定的机械强度,不应因受自重或偶然外力作用而破坏。对有振动的设备与管道的绝热结构,应采取加固措施。

6.2.2 绝热结构可不考虑可拆卸性,但需要经常维修的部位宜采用可拆卸式绝热结构。

6.2.3 绝热层厚度应以10mm为单位进行分档。硬质泡沫塑料最小厚度可为20mm,其他硬质绝热材料制品最小厚度可为30mm。

6.2.4 除浇注型和填充型绝热结构外,在无其他说明的情况下,绝热层应按下列规定分层:

1 绝热层厚度大于80mm时,应分两层或多层施工。

2 当内外层采用同种绝热材料时,内外层厚度宜近似相等。

3 当内外层为不同绝热材料时,内外层厚度的比例应保证内外层界面处温度绝对值不超过外层材料推荐使用温度绝对值的0.9倍;对于保冷设计,应取保冷材料推荐使用温度[T2]下限值的0.9倍。

4 操作温度冷热交替的设备及管道的保冷层,其材料应在高温区及低温区内均能安全使用。当其不能承受高温介质温度时,应在内层增设保温层。增设的保温层与保冷层的厚度比例,在冷态与热态,均应符合本条第3款的规定。

5 在经济合理前提下,超高温和深冷介质设备及管道的绝热,可选用不同绝热材料的复合结构,不同绝热材料复合绝热层应同时符合本条第3款的规定。

6.2.5 绝热层铺设应采用同层错缝、内外层压缝方式敷设。内外层接缝应错开100mm~150mm,对尺寸偏小的绝热层,其错缝距离可适当减少,水平安装的设备及管道最外层的纵向接缝位置,不得布置在设备管道垂直中心线两侧45°范围内。对大直径设备及管道,当采用多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可超出垂直中心线两侧45°范围,但应偏离管道垂直中心线位置。

6.2.6 方形设备或矩形烟风道的绝热层,其四角角缝应做成封盖式搭缝,不得形成垂直通缝。

6.2.7 保温的硬质或半硬质制品的拼缝宽度不应大于5mm;保冷的硬质或半硬质制品的拼缝宽度不应大于2mm。

6.2.8 保冷设备及管道上的裙座、支吊架、仪表管座等附件,应进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或至垫块处,保冷层厚度宜为相连管道或设备的保冷层厚度的1/2。

6.2.9 立式设备、水平夹角大于45°的管道、平壁面和立卧式设备底面上的绝热结构,宜设支承件。其支承件的设计,应符合下列规定:

1 支承件的承面宽度应小于绝热厚度10mm~20mm,支承件的厚度宜为3mm~6mm。

2 支承件的间距应符合下列规定:

1) 立式设备及立管,保温时,平壁支承件的间距宜为1.5m~2m;圆筒在介质温度大于或等于350℃时,支承件的间距宜为2m~3m;在介质温度小于350℃时,支承件的间距宜为3m~5m;保冷时,平壁和圆筒支承件的间距均不得大于5m。

2) 卧式设备当其外径D0大于2m,且使用硬质绝热制品时,应在水平中心线处设支承架。

3 立式圆筒绝热层可用环形钢板、管卡顶焊半环钢板和角铁顶面焊钢筋等做成的支承件支承。

4 设备底部封头可用封头与圆柱体相切处附近设置的固定环或设备裙座周边线处焊上的螺母来支承绝热层。对有振动或大直径底部封头,可用在封头底部点阵式布置螺母或带环销钉来兜贴(挂)绝热层。

5 保冷层支承件应选冷桥断面小的结构形式。管卡式支承环的螺孔端头伸出保冷层外时,应将外露处的保冷层加厚至封住外露端头。

6 支承件的位置应避开法兰、配件或阀门。对立式设备及管道,支承件应设在阀门、法兰等的上方,其位置不应影响螺栓的拆卸。

7 不锈钢和合金钢设备及管道上的支承件,宜采用抱箍型结构。直接焊于不锈钢设备及管道上的支承件,应采用不锈钢制作。当支承件采用碳钢制作时,应加焊不锈钢垫板。合金钢设备及管道上的支承件,材质应与设备及管道的材质相匹配。

8 绝热支承件的焊接应在设备或管道的内部防腐、衬里和强度试验前进行。凡施焊后需进行热处理的设备上的焊接型支承件应在设备制造厂预焊。

6.2.10 钩钉和销钉设置应符合下列规定:

1 保温层用钩钉、销钉,宜采用φ3mm~φ6mm的圆钢制作,使用软质保温材料时应采用φ3mm,其材质应与设备及管道的材质相匹配。保温钉的间距和数量应符合下列要求:

1) 硬质材料保温钉间距宜为300mm~600 mm,且保温钉宜设在制品拼缝处。

2) 软质材料保温钉间距不宜大于350mm。

3) 每平方米面积上保温钉的个数,侧面不宜少于6个,底部不宜少于9个。

2 保冷层不宜使用钩钉结构。

3 对有振动的情况,钩钉应适当加密。

4 支承件已满足承重及固定绝热层要求时,可不再设钩钉。

6.2.11 捆扎件结构应符合下列规定:

1 保温层捆扎结构应符合下列规定:

1) 保温结构的捆扎材料宜采用镀锌铁丝或镀锌钢带。当保护层材料为不锈钢薄板时,捆扎材料应采用不锈钢丝或不锈钢带。保温捆扎材料规格宜按表6.2.11取值。

表6.2.11 保温捆扎材料规格

注:表中D1表不保温层外径(mm),对平壁或矩形管道D1为当量直径。

2) 硬质保温制品捆扎间距不应大于400mm,半硬质保温制品捆扎间距不应大于300mm,软质保温制品捆扎间距不应大于200mm,每块绝热制品上的捆扎不得少于两道。半硬质制品长度大于800mm时,应至少捆扎三道,软质制品两端50mm长度内应各捆扎一道。

3) 管道双层、多层保温时应逐层捆扎,内层可采用镀锌钢带 或镀锌铁丝捆扎,大管道外层宜用镀锌钢带捆扎。设备双层保温时,内外层宜采用镀锌钢带捆扎。当保护层材料为不锈钢薄板时,外层捆扎材料应采用不锈钢带。

2 保冷层捆扎应符合下列规定:

1) 保冷层捆扎应以不损伤保冷层为原则,捆扎材料不宜采用铁丝,宜采用带状材料。

2) 多层保冷时的内层应逐层捆扎,捆扎材料宜采用不锈钢带或胶带。

3) 当捆扎材料采用不锈钢带时,其规格可按表6.2.11确定。

3 设备封头的各层捆扎,可利用活动环和固定环呈辐射形固定或“十”字形固定。

4 球形容器的捆扎应符合下列规定:

1) 球形容器的捆扎应从赤道放射向两极,在赤道带处捆扎间距应小于300mm。

2) 球形容器单层保冷应采用不锈钢带捆扎,多层保冷内层应采用不锈钢带捆扎。

5 严禁用螺旋缠绕法捆扎。

6 对有振动的部位,应加强捆扎。

6.2.12 绝热层的伸缩缝设置应符合下列规定:

1 绝热层为硬质制品时,应留设伸缩缝。伸缩缝的扩展或压缩量宜按本条第8款规定计算,介质温度大于或等于350℃时,伸缩缝宽度宜为25mm;介质温度小于350℃时,伸缩缝宽度宜为20mm。伸缩缝可采用软质绝热材料将缝隙填平,填充材料的性能应满足介质温度要求。

2 直管或设备直段长每隔3.5m~5m应设一伸缩缝,中低温宜靠上限,高温和深冷宜靠下限。

3 伸缩缝应设置在支吊架处及下列部位:

1) 立管、立式设备的支承件(环)下或法兰下。

2) 水平管道、卧式设备的法兰、支吊架、加强筋板和固定环处或距封头100mm~150mm处。

3) 弯头两端的直管段上应各留一道伸缩缝。当两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅留一道或不留设。

4) 管束分支部位。

4 当绝热层为双层或多层时,其各层均应留设伸缩缝,并应错开,错开间距不宜小于100mm。

5 保温层的伸缩缝应选用推荐使用温度大于或等于介质设计温度的软质材料填充严密。

6 保冷层的伸缩缝可采用软质材料填充严密,其外应采用丁基胶带密封。

7 设计温度大于或等于400℃的设备及管道保温和低温设备及管道保冷时,应在其伸缩缝外增设一层绝热层,其厚度应与设备或管道本体的绝热层厚度相同,且与伸缩缝的搭接宽度不得小于50mm。

8 绝热层伸缩量宜按下列步骤进行计算:

1) 管道或设备的伸长或收缩量应采用下式计算:

![]()

式中:△L0——管道或设备的伸长或收缩(为负值时)量(mm);

aL0——管道或设备的线胀系数(1/℃);

L——伸缩缝间距(m)。

2) 绝热材料的伸长或收缩量应采用下列公式计算:

单层:

![]()

双层:

![]()

式中:△L1——绝热材料的伸长或收缩量(mm);

△L2——外层绝热材料的伸长或收缩量(mm);

aL1——内层绝热材料的线胀系数(1/℃);

aL2——外层绝热材料的线胀系数(1/℃)。

3) 绝热层在使用中伸缩缝的扩展或压缩量应按下列公式计算。

绝热层相对于管道:

![]()

外绝热层相对于内绝热层:

![]()

式中:△L——当△L为负值时,绝热层伸缩缝的扩展或压缩量(mm)。

6.2.13 保冷层中的支架、吊架、托架等承载部位处,应设置硬质保冷垫块。

6.2.14 当被绝热设备或管道材质为不锈钢时,绝热结构中的镀锌辅材不得与被绝热设备或管道接触。

6.3 防潮层设计要求

6.3.1 设备与管道的保冷层外表面应设置防潮层。地沟内敷设管道的保温层外表面,宜设置防潮层。

6.3.2 在环境变化与振动情况下,防潮层应能保持其结构的完整性和密封性。

6.3.3 胶泥涂抹结构的防潮层的组成,应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范})GB 50126的有关规定。

6.3.4 防潮层外如需使用捆扎件时,不得损坏防潮层。

6.4 保护层设计要求

6.4.1 绝热结构外层应设置保护层。保护层应严密、防水;应抗大气腐蚀和光照老化;安装应方便,外表应整齐美观;应有足够的机械强度,使用寿命应长。在环境变化与振动情况下,应不渗水、不开裂、不散缝、不坠落。

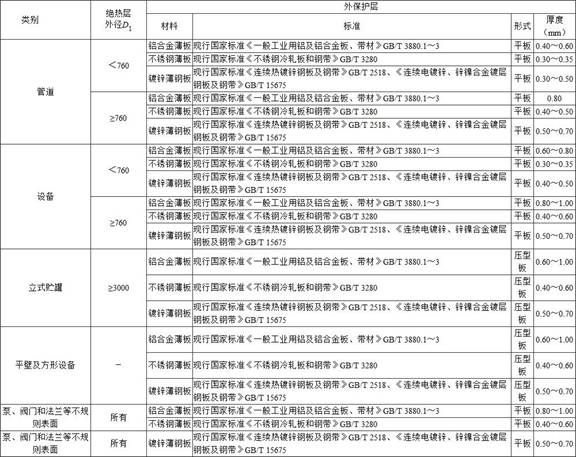

6.4.2 保护层宜选用金属材料。腐蚀性环境下宜采用耐腐蚀材料作保护层,有防火要求的设备及管道宜选用不锈钢薄板作保护层。

6.4.3 常用金属保护层应符合表6.4.3的规定。

表6.4.3 常用金属保护层

6.4.4 金属保护层接缝形式可根据具体情况,选用搭接、插接、咬接及嵌接形式,并应符合下列规定:

1 硬质绝热制品金属保护层纵缝,在不损坏里面制品及防潮层前提下可采用咬接。半硬质和软质绝热制品的金属保护层的纵缝可用插接或搭接,搭接尺寸不得少于30mm。插接缝可用自攻螺钉或抽芯铆钉连接,搭接缝宜用抽芯铆钉连接。钉的间距宜为150mm~200mm。

2 金属保护层的环缝,可采用搭接或插接。搭接时一端应压出凸筋,搭接尺寸不得小于50mm。水平设备及管道上的纵向搭接应在水平中心线下方15°至45°的范围内顺水搭接。除有防坠落要求的垂直安装的保护层外,在保护层搭接或插接的环缝上,不宜使用自攻螺钉或抽芯铆钉固定。

3 直管段上为热膨胀而设置的金属保护层环向接缝,应采用活动搭接形式。活动搭接余量应能满足热膨胀的要求,且不应小于100mm,其间距应符合下列规定:

1) 硬质保温制品,活动环向接缝应与保温层的伸缩缝设置相一致。

2) 软质及半硬质保温制品,介质温度小于或等于350℃时的活动环向接缝间距为4m~6m,介质温度大于350℃时的活动环向接缝间距为3m~4m。

4 管道弯头起弧处的金属保护层宜布置一道活动搭接形式的环向接缝。

5 保冷结构的金属保护层接缝宜用咬接或钢带捆扎结构,不宜使用螺钉或铆钉连接,使用螺钉或铆钉连接时,应采取保护措施。

6.4.5 保护层应有整体防水功能,应能防止水和水汽进入绝热层。对水和水汽易渗进绝热层的部位应用玛碲脂或密封胶严缝。

6.4.6 大型立式设备、贮罐及振动设备的金属保护层,宜设置固定支承结构。

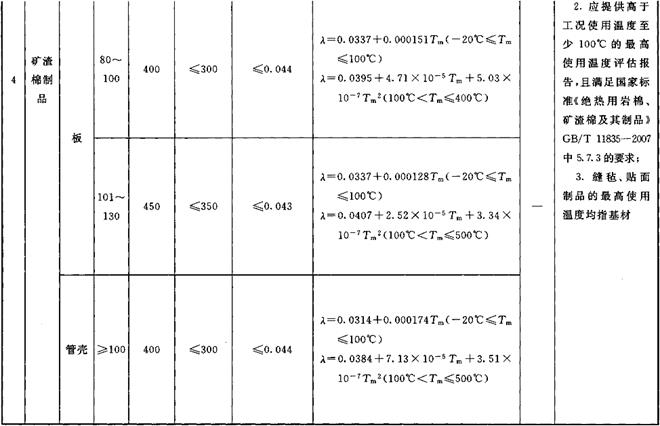

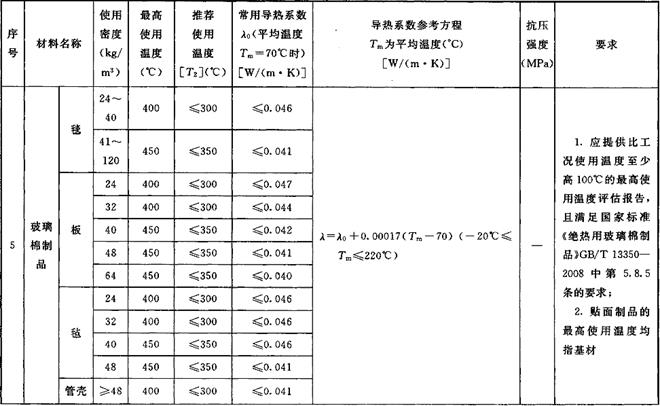

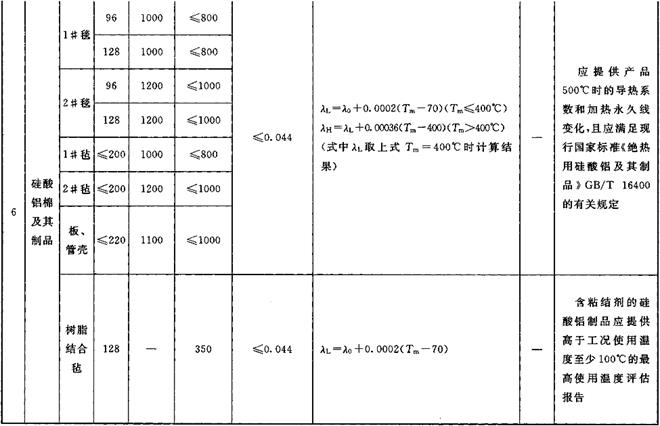

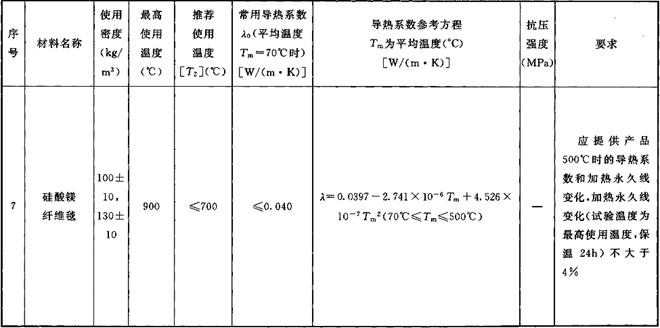

附录A 常用绝热材料性能

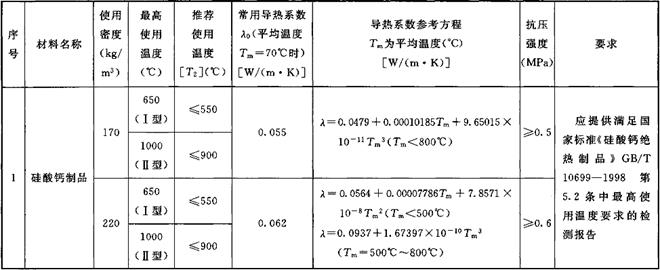

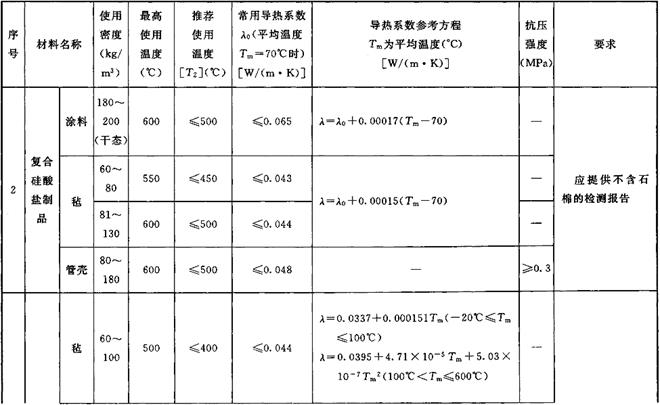

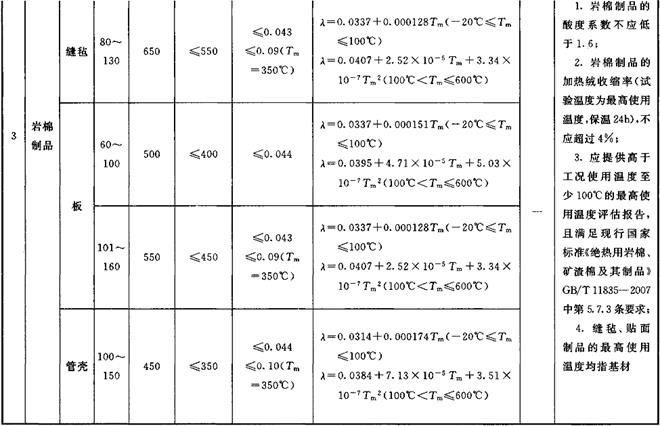

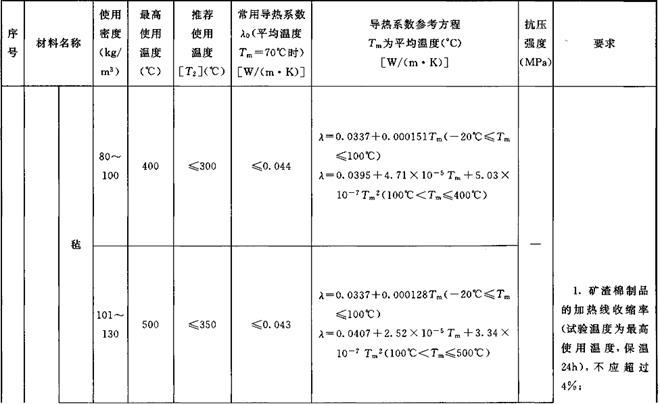

A.0.1 常用保温材料性能应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1 常用保温材料性能

续表A.0.1

续表A.0.1

续表A.0.1

续表A.0.1

续表A.0.1

续表A.0.1

续表A.0.1

注:1 设计采用的各种绝热材料的物理化学性能及数据应符合各自的产品标准规定。

2 导热系数参考方程中(Tm-70)、(Tm-400)等表示该方程的数据项。

3 当选用高出本表推荐使用温度的玻璃棉、岩棉、矿渣棉和含粘结剂的硅酸铝制品时,需由厂家提供国家法定检测机构出具的合格的最高使用温度评估报告,起最高使用温度应高于工况使用温度至少100℃。

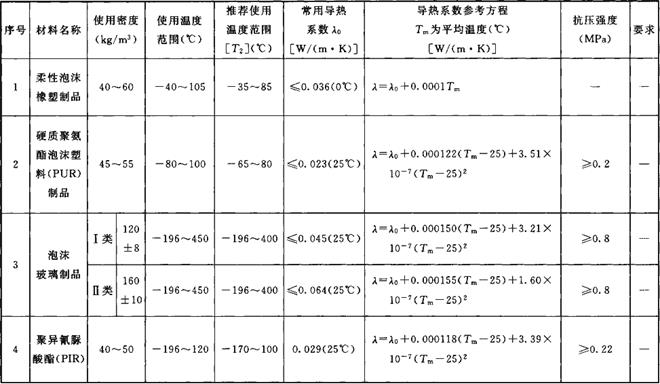

A.0.2 常用保冷材料性能应符合表A.0.2的规定。

表A.0.2 常用保冷材料性能

续表A.0.2

注:1 设计采用的各种绝热材料的物理化学性能及数据应符合各自的产品标准规定。

2 导热系数参考方程中(Tm-25)表示该方程的数据项,λ0对应带入Tm为25℃时的值。

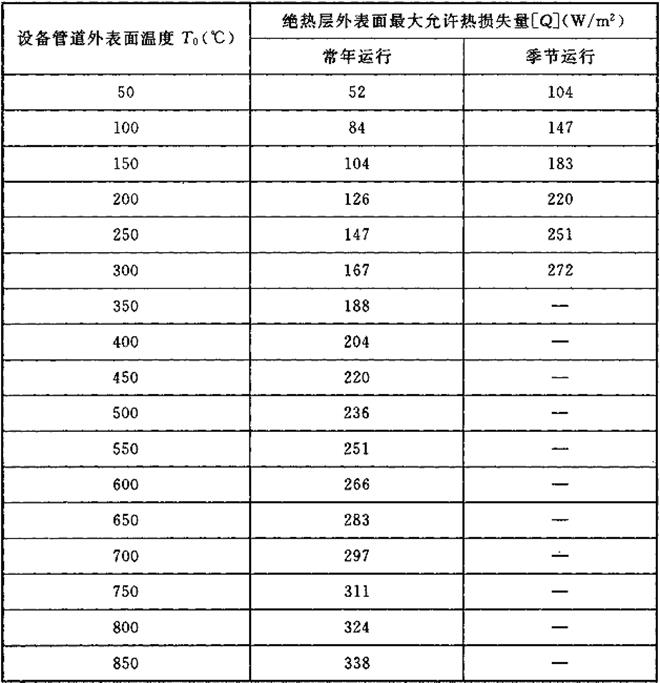

附录B 最大允许热损失量

表B 最大允许热损失量

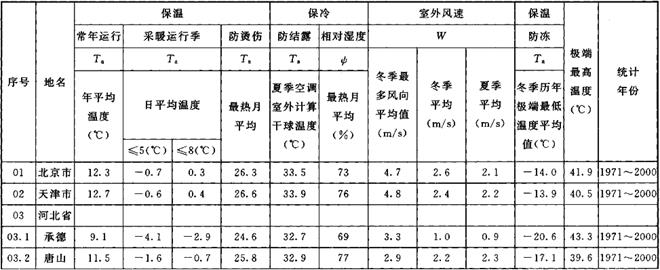

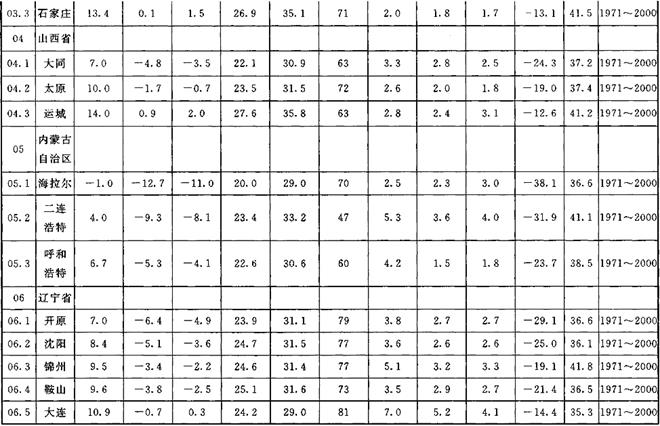

附录C 各地环境温度、相对湿度和露点对照

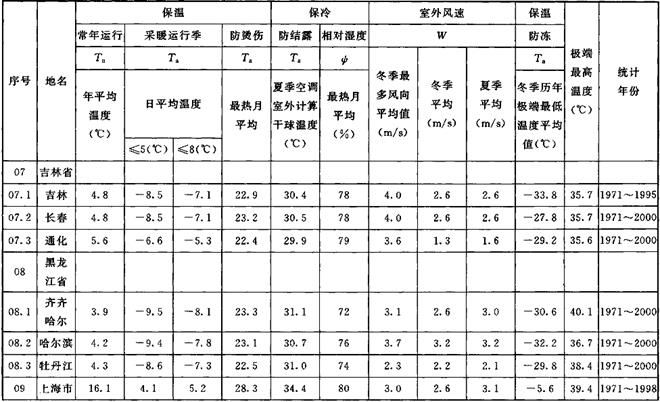

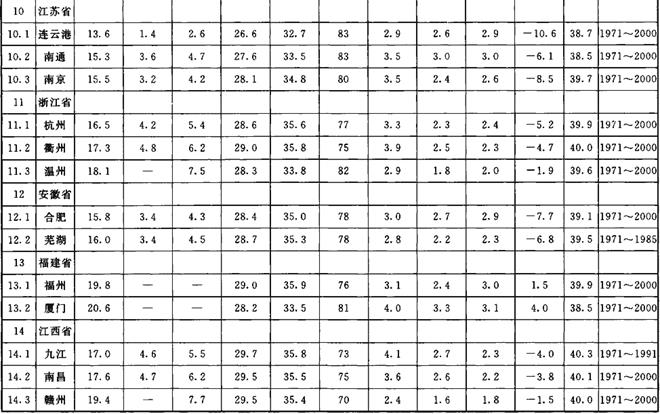

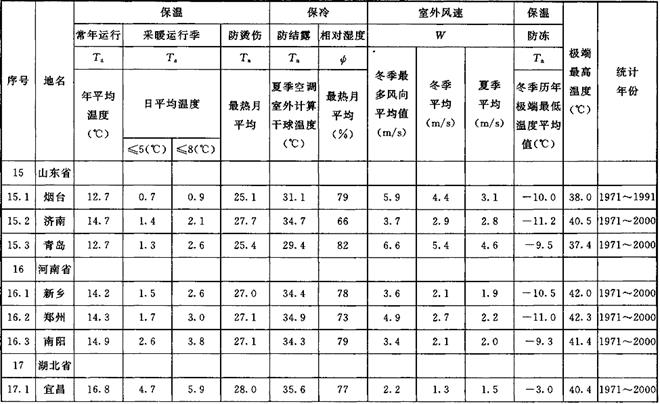

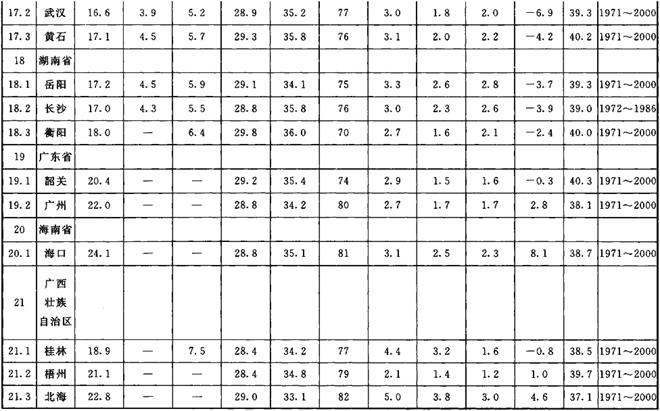

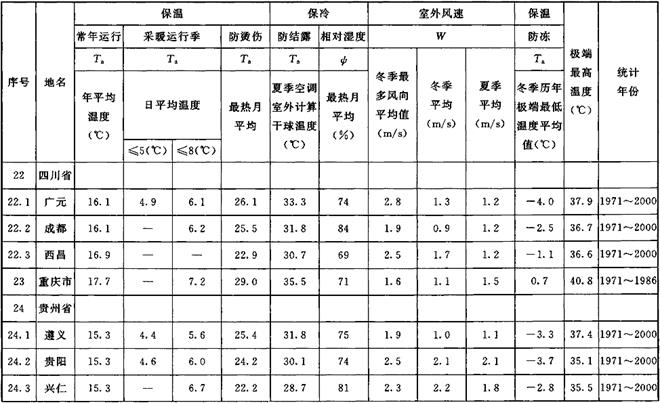

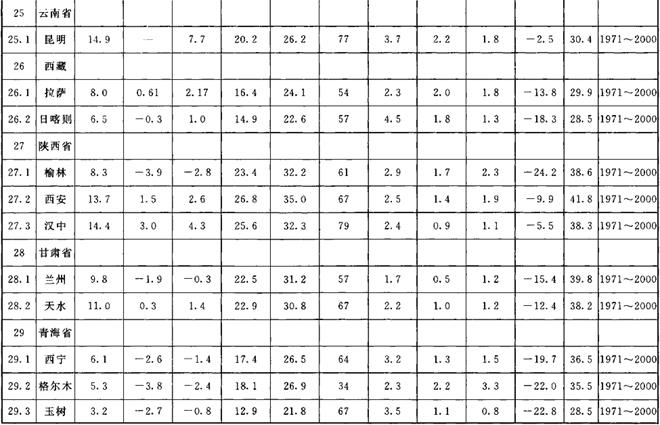

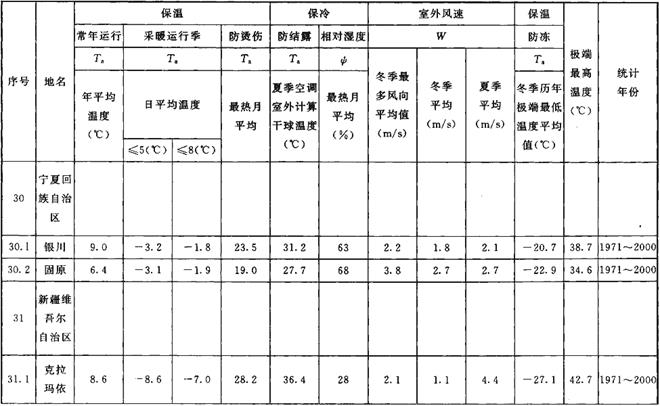

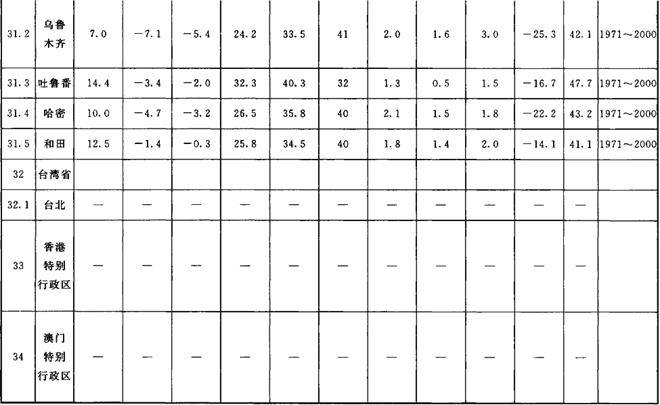

C.0.1 各地环境温度、相对湿度应符合表C.0.1的规定。

表C.0.1 各地环境温度、相对湿度

续表C.0.1

续表C.0.1

续表C.0.1

续表C.0.1

续表C.0.1

续表C.0.1

续表C.0.1

续表C.0.1

续表C.0.1

注:表中港澳台地区的气象数据缺失,如有需要可向当地气象部门查询。

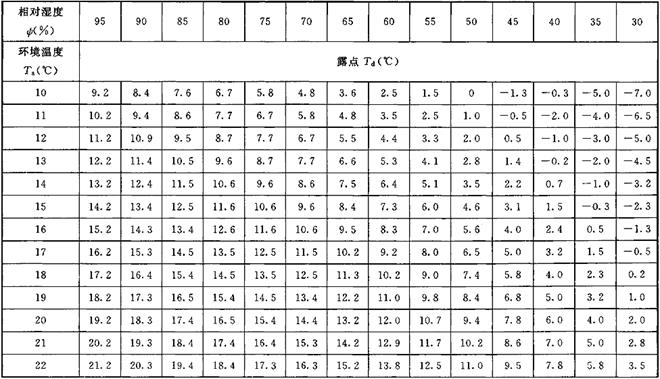

C.0.2 环境温度、相对湿度、露点对照应符合表C.0.2的规定。

表C.0.2 环境温度、相对湿度、露点对照

续表C.0.2

注:表中保冷防结露环境温度(Ta)取夏季空调室外计算干球温度,相对湿度φ取最热月平均相对湿度。

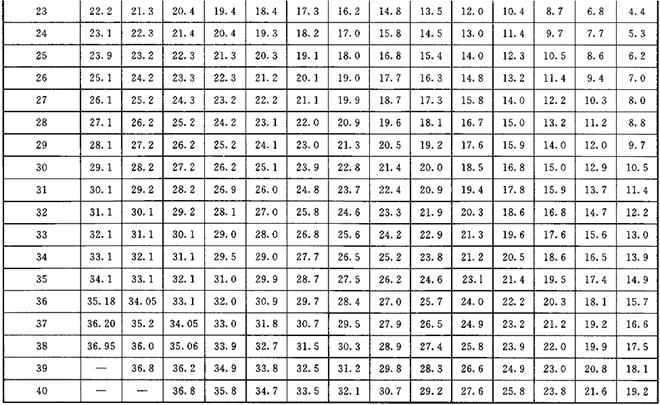

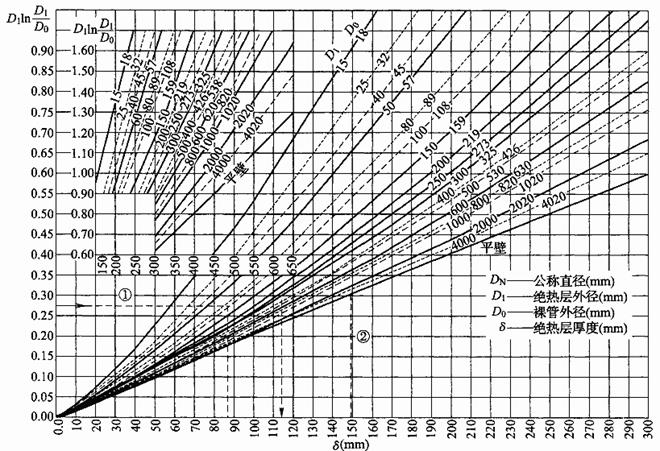

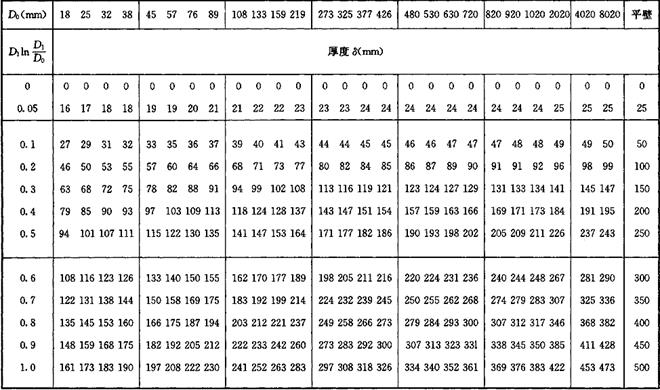

附录D 绝热厚度计算中D1lnD1/D0~δ关系图表

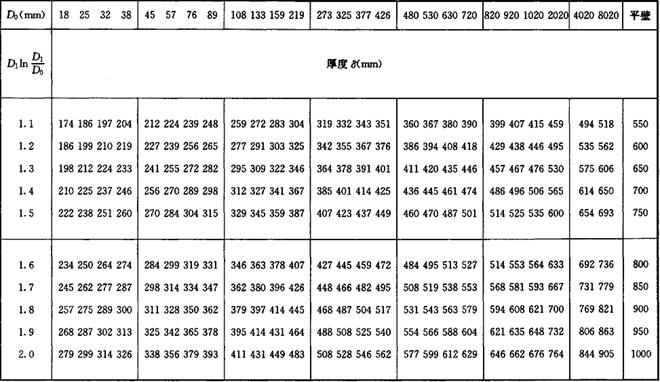

D.0.1 绝热厚度计算中D1lnD1/D0~δ关系(图D.0.1)应按表D.0.1确定。

表D.0.1D1lnD1/D0~δ关系表

续表D.0.1

注:D0-裸管外径;D1-绝热层外径;δ-绝热层厚度。

附录E 保冷用粘结剂、密封胶、耐磨剂、玛??脂和聚氨酯防水卷材性能

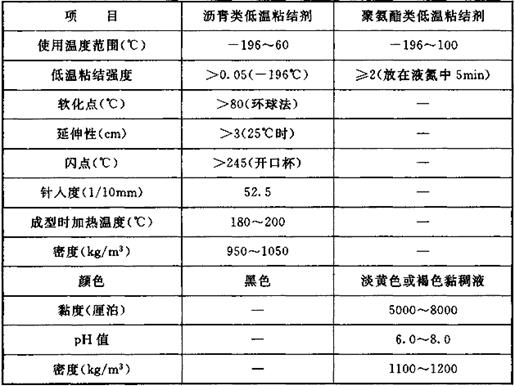

E.0.1 粘结剂性能应符合表E.0.1的规定。

表E.0.1 粘结剂性能

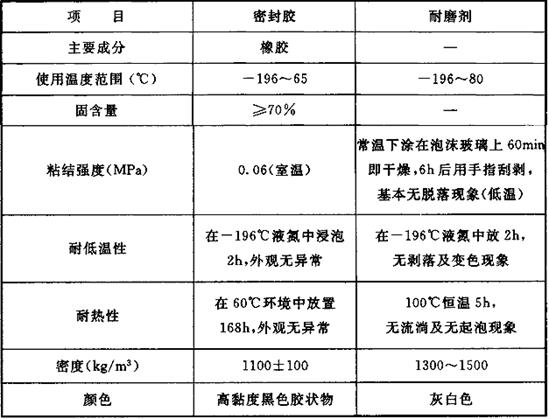

E.0.2 密封胶和耐磨剂性能应符合表E.0.2的规定。

表E.0.2 密封胶和耐磨剂性能

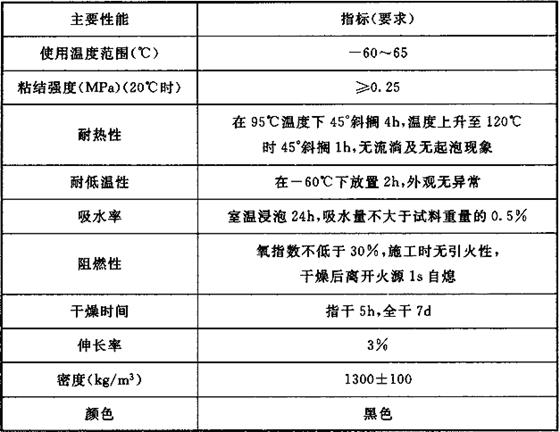

E.0.3 阻燃性玛??脂性能应符合表E.0.3的规定。

表E.0.3 阻燃性玛??脂性能

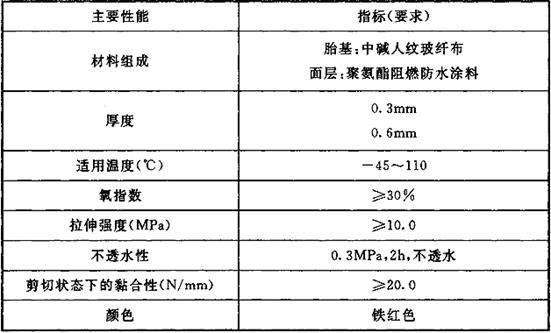

E.0.4 聚氨酯防水卷材性能应符合表E.0.4的规定。

表E.0.4 聚氨酯防水卷材性能

附录F 保温施工费

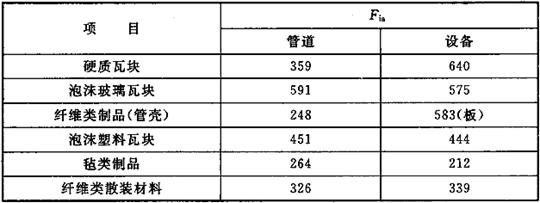

F.0.1 每立方米绝热层施工费应按表F.0.1的规定执行。

表F.0.1 每立方米绝热层施工费Fia(元/m3)

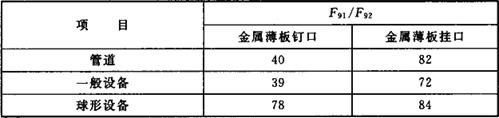

F.0.2 每平方米保护层施工费应按表F.0.2的规定执行。

表F.0.2 每平方米保护层施工费F91/F92(元/m2)

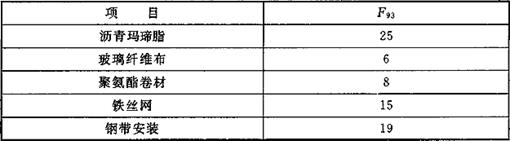

F.0.3 每平方米防潮层及其他保护层施工费应按表F.0.3的规定执行。

表F.0.3 每平方米防潮层及其他保护层施工费F93(元/m2)

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518

《不锈钢冷轧板和钢带》GB/T 3280

《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880.1~3

《不锈钢丝》GB/T 4240

《硅酸钙绝热制品》GB/T 10699

《绝热用岩棉、矿渣棉及制品》GB/T 11835

《绝热用玻璃棉制品》GB/T 13350

《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》GB/T 15675

《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400

《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》GB/T 17393

《绝热材料最高使用温度的评估方法》GB/T 17430

《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294

中华人民共和国国家标准

工业设备及管道绝热工程设计规范

GB 50264-2013

条文说明

修订说明

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-2013,经住房和城乡建设部2013年3月14日以第4号公告批准发布。

本规范是在《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-1997版的基础上修订而成的。上一版的主编单位是中国成达化学工程公司,参加单位是电力工业部西南电力设计院、中国石油化工总公司北京石化工程公司、国家医药总局上海医药设计院、国家建材局南京玻璃纤维研究设计院和中国五环化学工程公司,主要起草人是危道全、曹志湘、高正华、石凤枝、郭顺民、王哲民、白宝明。

本规范在修订过程中,修编组进行了广泛的调查研究,总结了我国工业设备及管道绝热工程设计的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《工业设备及管道绝热工程设计规范》修编组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行过程中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1 总则

1.0.2 由于核能、航空、航天系统自身有更严格的要求,故本规范不适用于其有特殊要求的设备及管道。本规范的保冷设计不同于建筑、冷库、暖通的保冷,故不适用。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.2 本条系修改条文。原规范保温的定义不够全面,未包含以降低表面温度为目的防烫伤保温,需对保温的定义进行补充。

2.1.5~2.1.7 这三条系新增条文,增加了“硬质绝热制品”、“半硬质绝热制品”和“软质绝热制品”的定义。

2.2 符号

本规范符号,编制时考虑了下列因素:

(1) 规范包括保温和保冷两个部分,两部分符号应尽量统一。

(2) 符号应按一定的原则和规律命名,以严格其含义和方便记忆,尽量达到见符识义或以意导符的可能,减少对公式理解的困难和代错数据的情况发生。

(3) 本规定的符号原则上以法定计量单位规定的符号为准,对尚无法定符号的,采用本行业的“习惯用法”,但后者尽量不在新(物理)量中使用。新量用英文含义命名量符。

(4) 本规范采用的符号意义自成系统。

(5) 开尔文(K)与摄氏度(℃)为法定计量单位,本规范为简化起见和照顾国内习惯,主要以℃计量。

3 基本规定

3.0.1 本条是关于设备、管道及其附件进行保温的规定。

3 由于国家对保障人身安全和人身健康列为基本要求,为防止操作人员被烫伤,故规定60℃以上可能被接触处必须采取绝热措施,所以将本款列为强制性条款。

3.0.2 本条是关于设备、管道及其附件进行保冷的规定。

3 防凝露保冷是指防止周围空气中水蒸气在管道表面上冷凝结露。滴液的形成,不但影响环境,还会对管道下方的电气设施和设备造成威胁,故应进行防凝露保冷。

3.0.3 本条是关于设备、管道及其附件不应绝热的规定。

1 放空排气管道是指阀后直接通向大气的管道,故不需要绝热。

3 要求散热的设备及管道不仅仅包括从工艺角度要求进行散热的设备及管道,同时包括从材料安全使用的要求不能进行绝热设备及管道。比如带有耐火材料衬里的设备及管道,大多数情况下,就是为了避免表面金属受高温的影响,所以是不能进行保温的。

4 绝热材料的选择

4.1 绝热层材料性能要求

4.1.1 本条系修改条文。由于绝热材料某一密度下的导热系数,受温度影响很大,故现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272和《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175都作了绝热层材料应具有导热方程式或图表的规定。

4.1.2 本条系修改条文。Ⅰ类泡沫玻璃的导热系数上限值的取值按美国材料与试验协会标准《泡沫玻璃绝热制品规范》ASTM C552,Ⅱ类泡沫玻璃的导热系数的上限值的取值按现行行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647,其他材料的导热系数上限值与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175保持一致。

4.1.3 本条系修改条文。保温材料密度比现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272和《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的密度为低的原因是:大量绝热材料性能表明,当导热系数满足本规范第4.1.2条要求时,其密度不可能很高。对硬质材料、半硬质材料、软质材料的密度重新规定,其取值分别与现行行业标准《火力发电厂绝热材料》DL/T 776和现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126规定一致,硬质制品220kg/m3比现行国家标准《硅酸钙绝热制品》GB/T 10699上限270kg/m3低,软质制品150kg/m3比现行国家标准《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400上限160kg/m3低,这是按对绝热材料性能指标采用中上水平产品性能数据原则确定的,其目的是淘汰过于落后的产品,又考虑照顾中级产品。保冷材料泡沫塑料制品、泡沫橡塑制品和泡沫玻璃制品的密度取值和现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272和《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175规定一致。

4.1.4 本条系修改条文,增加各种材料的主要物理、化学性能。其中,把岩棉与矿渣棉的要求分开,岩棉是指以岩石为主要原料生产的产品,矿渣棉则是指以矿渣为主要原料生产的产品,两者的使用温度及高温导热系数都有较大差别。把聚氨酯与聚异氰脲酸酯的要求分开,两者在低温稳定性及使用温度上有较大差别。对有防水要求的纤维类保温材料有质量吸湿率及憎水率的要求,对保冷材料有体积吸水率及水蒸气透湿率的要求,其参数取值主要来源于以下标准(由于本规范要求的绝热材料是用于工业设备及管道的绝热,故部分参数取值高于材料标准的最低要求):

(1) 现行国家标准《绝热用岩棉、矿渣棉及制品》GB/T 11835;

(2) 现行国家标准《绝热用玻璃棉制品》GB/T 13350;

(3) 现行国家标准《绝热用硅酸铝及其制品》GB/T 16400;

(4) 现行国家标准《硅酸钙绝热制品》GB/T 10699;

(5) 现行国家标准《硅酸盐复合绝热涂料》GB/T 17371;

(6) 现行行业标准《复合硅酸盐绝热制品》JC/T 990;

(7) 现行行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647;

(8) 现行国家标准《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558;

(9) 现行国家标准《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794;

(10) 现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997。

4.1.5 本条系新增条文。原规范未对保冷用垫块进行规定,保冷结构中,常使用到垫块,需增补这部分要求,取值参考现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997。

4.1.6 本条系修改条文。由于直接涉及人民生命财产安全和人身健康,对原规范中绝热材料的不燃性、阻燃性按现有国家标准提出更为具体的要求,故将4.1.6条列为强制性条文。

4.1.7 本条系修改条文。由于氯离子、氟离子会引起奥氏体不锈钢产生应力腐蚀,而硅酸盐、钠离子的存在又会对其应力腐蚀起到局部的抑制作用,故将原规范只对氯离子含量要求改为按现行国家标准《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》GB/T 17393中的氯化物、氟化物、硅酸根、钠离子的含量要求及pH值要求。

4.1.8 本条系新增条文。为减少矿物纤维类绝热材料对铝、铜、钢等材质的设备管道的腐蚀,需增加对此种腐蚀的检验要求。

4.1.9 本条系新增条文。鉴于国内工程曾出现过在开车运行时玻璃棉燃烧的情况,为保证保温材料的安全使用,对岩棉、矿渣棉和玻璃棉制品须提供最高使用温度的测试报告,其最高使用温度须高于被保温介质的最高操作温度100℃。

4.1.10 本条系修改条文,将原规范中的允许使用温度改为最高或最低使用温度,增加了对材料提供抗压强度、抗折强度、化学稳定性、热稳定性指标的要求,并明确绝热材料的各项性能应符合设计文件和现行各级产品标准的规定。

4.2 防潮层材料性能要求

4.2.1 防潮层材料的吸水率根据现有材料的水平,并与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175保持一致。

4.2.2 本条系修改条文,增加了氧指数的具体要求,和现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175保持一致。根据国家相关消防标准的要求,为保证材料的阻燃性,氧指数必须达到30%,故本条列为强制性条文。

4.2.3 本条系保留条文。防潮层材料如对保护层材料或绝热层材料产生腐蚀或溶解,将严重影响绝热效果,防潮层材料如有毒则会对人的健康有害,故严禁使用这类材料。

4.2.4 本条系修改条文,增加了防潮层材料的安全使用温度范围大及抗冻性的要求。

4.2.5 本条系修改条文。粘结强度、挥发物含量参照了行业标准《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH 3010-2000第4.1.7条和国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175-2008第4.4.3条及第4.4.5条。对原规范的最低粘结强度指标补充了温度条件。

4.2.6 本条系新增条文。十多年来,包捆型防潮层材料如聚氨酯防水卷材广泛用于保冷工程,原规范未列入包捆型防潮层材料性能要求,本次修订将其新增列出,其性能参数参照企业标准。

4.3 保护层材料性能要求

4.3.1 本条系保留条文。如保护层材料对防潮层材料或绝热层材料产生腐蚀或溶解,将严重影响绝热效果,故需严防出现此种情况。

4.3.3 本条系保留条文。为防止火灾隐患,绝热保护层材料不得采用易燃材料,故将本条列为强制性条文。

4.3.4 本条系保留条文。出于对防火和人身安全的考虑,对贮存或输送易燃、易爆物料的设备及管道,以及与其邻近的管道要求其保护层必须采用不燃性材料,故将本条列为强制性条文。

4.4 粘结剂、密封胶和耐磨剂的性能要求

4.4.1 本条系修改条文,强调了应根据保冷材料的性能以及使用温度来选择合适的粘结剂。对泡沫玻璃用粘结剂增加了宜用弹性粘结剂和密封胶的要求。

4.4.2 本条系修改条文,对伸缩的定义补充了由于温度变化引起伸缩的限制条件。

4.4.3 本条系修改条文,补充了粘结剂施工时环境温度的要求。

5 绝热计算

5.1 保温计算

5.1.1 本条系修改条文。本规范取消了设备及管道的计算分界线为外径1000 mm的规定,这与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175规定不同。其原因之一是,现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175规定将外径大于1000mm的管道或设备视为平壁以便简化计算,随着计算技术的发展已无实际意义;原因之二是,将外径1000mm)以上的管道视为平壁后,其绝热层厚度将无故增加,绝热工程投资也相应增加,经济效益降低。

当热价低廉、保温材料制品或施工费用较高、根据公式计算得出的经济厚度偏小以致热损失量超过附录B规定的最大允许热损失量时,应重新按表内最大允许散热损失的80%~90%计算其保温厚度。新增对保温结构的外表温度的要求,参照现行行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072,略有改动。

本规范规定的保温厚度计算原则与现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272和《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的原则是基本一致的。

5.1.2、5.1.3 这两条的计算原则与现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272一致。

5.2 保冷计算

5.2.1 本条系修改条文。保冷计算的基本原则保持不变,但明确说明保冷厚度计算原则是采用不会结露的“允许冷损失量”下的厚度,并用经济厚度进行校核和调整。保冷厚度计算原则与国内传统规定有较大区别,主要不仅仅用“防结露”这一个条件定厚度。

这是由于我国幅员辽阔,各地相对湿度差别很大,环境温度Ta与露点温度Td的温差最大为20.9℃,最小为1.7℃,如按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175第6.6.2条规定,保冷厚度计算以控制保冷层外表面温度Ts为露点温度加1℃~3℃的方法,在潮湿地区如腾冲,环境温度Ta为25.4℃,露点温度Td为23.7℃,露点温度加1.7℃代入厚度计算公式 ![]() 时,由于分母为0,厚度会出现∞,这显然离经济合理目标太远,故本规范不把露点温度加1℃~3℃作为保冷厚度的唯一原则,而是采用不会结露的“允许冷损失量”下的厚度,并用经济厚度进行校核和调整。

时,由于分母为0,厚度会出现∞,这显然离经济合理目标太远,故本规范不把露点温度加1℃~3℃作为保冷厚度的唯一原则,而是采用不会结露的“允许冷损失量”下的厚度,并用经济厚度进行校核和调整。

5.3 绝热层厚度计算

5.3.2 绝热经济厚度计算公式编制经数学推导,推导过程中绝热工程投资年摊销率S是按![]() 的复利率方式计算的。式中 i 为年(复)利率(%),n 为计息年数。由于圆筒型绝热层外径只能简化到

的复利率方式计算的。式中 i 为年(复)利率(%),n 为计息年数。由于圆筒型绝热层外径只能简化到![]() 这种隐函数形式,直接求解D1没有可能,故在此将依据

这种隐函数形式,直接求解D1没有可能,故在此将依据![]() 的值,直接计算绝热层厚度δ的图表见附录D,以绕过求D1的困难而直接查得δ。绝热层的经济厚度计算公式与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175一致。另外,保冷及防结露计算,应根据5.3.1条的规定,其厚度应为图(或表)值再乘以K。

的值,直接计算绝热层厚度δ的图表见附录D,以绕过求D1的困难而直接查得δ。绝热层的经济厚度计算公式与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175一致。另外,保冷及防结露计算,应根据5.3.1条的规定,其厚度应为图(或表)值再乘以K。

5.3.3 本条系保留条文。

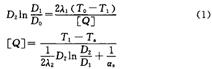

5.3.4 本条系修改条文。经传热学推导,原公式符号角标有误,推导过程如下:

按传热学基本公式,以下几个公式成立:

![]()

即

即 ![]()

由于 ![]()

由式(1)和式(3)可得:![]()

5.3.6 平面型设备双层厚度计算公式根据数学推导而得。

5.3.7~5.3.10 这四条系修改条文。原规范确定的防结露计算的保冷外表面温度为露点温度,其取值和国内的其他相关规范的取值相差较大,为保持规范的一致性,本次修订改为防结露计算的保冷外表面温度为露点温度加0.3℃,这与现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272第6.2.1条相一致。将原规范公式(4.3.7)~公式(4.3.10)中的Td改为Ts。

5.3.11 本条系修改条文。公式(5.3.11)用于圆筒型给定绝热结构外表面温度(如防烫伤时可取为60℃)的绝热层厚度计算。

5.3.12 本条系修改条文。公式(5.3.12)用于平面型给定绝热结构外表面温度(如防烫伤时可取为60℃)的绝热层厚度计算。

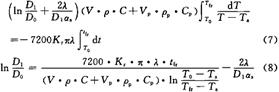

5.3.13 本条系修改条文。延迟介质冻结、凝固、结晶保温厚度计算公式,是按热平衡原理推导而得。本公式与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175附录B中公式B.1不同,一是本规范是用法定计量单位导出的;二是考虑到不少物料在温度接近凝固点时,黏度及流体阻力急剧增加,当贴管壁的物料凝固后还会引起安全阀、止回阀及部分仪表管件不能正常工作,故本公式未计入贴附在管壁上的物料凝固时放出的热量。原规范中符号V和Vp的单位有误,应为m3/m。

本公式也与原规范公式(4.3.13)有所不同,因为修改后公式更准确、简单,而且与本规范其他公式相协调。公式相关推导和比较过程如下:

按热平衡原理,令介质及管道在不出现冻结时间内的散热量等于同期内通过绝热层对外散热量可得下式:

由式(5)、(6)得:

式中:T——介质和管壁的温度(℃),T由T0降至Tfr;

t——介质在管道内的时间(h),t 由0至tfr;

q——单位长度管道散热量(W/m)。

5.3.14 本条系保留条文。液体管道在给定允许温度降条件下的保温厚度计算公式,是按热平衡原理推导而得。令绝热层在管长LAB段的单位时间散热量等于同期内进入LAB段的物料的焓差即可得公式(5.3.14-1)。绝热层散热损失的温差是采用的始末温差的对数平均值。公式(5.3.14-1)与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175附录A的不同,也在于公式(5.3.14-1)是用法定计量单位导出的。

5.3.15 本条系新增条文。球形容器保冷层厚度计算公式根据数学推导而得。

5.4 热、冷损失量计算

5.4.1 本条系原规范保留条文。

5.4.2 本条系最大允许冷损失量的计算。保冷允许冷损失量[Q]是本规范新提出的概念,是针对5.2.1条条文说明所述“露点加1℃~3℃不适于我国的各地湿度相差十分悬殊的实际情况而提出的。按本规范的公式确定的冷损失量计算出来的保冷厚度,首先是不会结露,其次是不会出现超薄或超厚现象,与“经济厚度”的差异规律性强。

本规范的两个最大允许冷损失量计算公式的选用分界线“4.5”这一数值的确定原则,一是不结露,二是经济性。

(1) 按本规范计算公式5.3.9的条件,保冷表面温度Ts大于或等于露点温度Td即不会结露。而该式中分母as(Ta-Ts)正好为热损失量-Q,当保冷表面温度Ts等于露点温度Td时,其热损失量等于as(Ta-Td),而5.4.2公式中的[Q]值,实际上就是用as(Ta-Td)来判别的,即[Q]与as(Ta-Td)在公式中的作用结果是等效的,只要能满足等式的要求,都能达到不结露目的。

(2) 从经济角度考虑,(Ta-Td)值本质代表的是相对湿度ψ:Ta-Td=2.65+0.25代表ψ=85%,Ta-Td=3.62±0.38代表ψ=80%,Ta-Td=4.5±0.6代表ψ=75%。日本标准中取ψ=85%,是因为日本潮湿,而在我国西部的克拉玛依,ψ=32%时,Ta-Td=17℃,若均以不结露为计算基准,则根据本规范公式5.3.9可知,同一冷介质温度下,克拉玛依的保冷厚度仅为日本标准的1/6.4,冷损失非常大,不经济;若按ψ=85%取厚,厚度过大,初期投资及利息支出太多。故本规范近似以ψ=75%作为分界线,此时Ta-Td≈4.5。这样,在干燥地区,保冷厚度为ψ=85%的地区的厚度的60%,投资及冷损失量在不结露前提下,均得到适度控制。

在实际运用中,“4.5"一值是可以根据能价与绝热结构单位造价的价格比作适当调整。当此价格比高时,可小于4.5,反之亦然。

从此说明可知,露点Td是保冷和防结露计算的重要数据。Td只能通过Ta、ψ、Td表才能查到,而所有现有的Ta、ψ、Td表格均没有湿度ψ小于65%的地区的数据,我国西部的克拉玛依湿度仅32%。不同地区环境温度、相对湿度、露点对照表详见附录C。

5.4.3 本条系修改条文。圆筒型单层和双层热、冷损失量计算公式与传统表达方法不同,是因旧的表示法计算出来的为每米管道热损失量,其数值是否超过国家标准规定的指标,不能直接看出来,而本规范的表达式便于超标判别,且给出了新旧单位的简便换算公式,可应变自如。新增第7款球形容器冷损失量计算公式,该公式是由数学推导而得。

5.5 绝热层外表面温度计算

5.5.1 绝热层外表面温度计算,当管道热损失的单位改用本规范推荐的与设备一致的热损失单位(W/m2)后,管道、设备的表面温度计算公式的数学形式趋于一致,方便计算。同时也列出了热损失量的单位以(W/m)表示时圆筒的外表面温度计算公式。

表面放热系数的传热学定义为:放热系数是流体与壁面温度差为1℃时,单位时间内通过每平方米传热面的热量,单位为[W/(m2·℃)]。即as=Q/(Ts—Ta)。从该定义式可得,无论单层或双层,不论圆筒或平面,均可用同一表达式来计算绝热层表面温度。

经过核算,各种用绝热层厚度及导热系数编制的单层及双层表面温度计算公式,如果推导正确,其计算结果与公式(5.5.1)的结果完全一致。

5.5.3 本条系新增条文,球形容器的外表面温度计算公式由数学推导而得。

5.6 双层绝热时内外层界面处温度计算

5.6.1、5.6.2 双层绝热的界面温度计算公式由数学理论推导而得。

5.7 能量价格、绝热结构单位造价计算

5.7.1 本条系保留条文。

1 热价PH(元/GJ)计算。热价PH的值,直接影响经济厚度。热价PH由成本、税金和利润构成,成本包括燃料费、电费、水费、固定资产折旧费、修理费、工资等。为使热价计算公式有很好的操作性,故简化成仅以燃料价和锅炉效率为基础的近似表达式,新建工程可以参考当地的政府定价或政府指导价。对于难以搜集到这些数据的地区,为减小误差,又避免精确计算的繁琐,可按公式5.7.1计算。

2 对火电站或其他用蒸汽做功的情况,对汽轮机做功后抽出的蒸汽其值降低,价格应相应折减。折减率本规范称之为值系数C2,C2为抽出蒸汽值与新蒸汽值之比。值的计算公式在热力学专著上均可查到。

表5.7.1的值数据是用值的计算公式计算出一系列数据取其平均值而得,宜在要求不十分严格的工程中或初步设计阶段使用,以避免精确计算查找焓、熵数据麻烦。

由于热价计算很复杂,非常精确是困难的,为使公式有很好的操作性,故简化成上述最后的仅以燃料价和锅炉效率为基础的近似表达式。

5.7.2 本条系修改条文。冷价计算比热价更复杂,一般制冷设备不是用一次能源(指煤、油等),而是用二次(蒸汽)甚至三次(电)能源。由于设备折旧及能源消耗,冷价Pc一般比热价PH为高。特别是深冷,冷冻系数降低和不锈钢设备的昂贵,更导致Pc直线上升。冷冻工艺流程的不同,使其能耗在理论上就相差1倍~6倍,加之冷机制作水平的不同,就更给冷价计算设置许多障碍。故冷价应尽量采用实际成本或市场价格。确无实际价格时,才用Pc公式计算。

1 普冷Ta~-39℃时Pc1计算:

普冷冷价是按以下原则编制的。

(1) 将热价(汽价)变为电价,因而除以汽电转换效率ηSE,随着技术的提高,燃煤机组转换效率一般大于36%,煤汽或油汽转换效率ηB=0.76~0.92。

ηSE×(0.76~0.92)=36%,故取ηSE=0.39~0.47。大容量、高参数发电机组由于效率高,ηSE取上限,反之取值靠下限。

倘若直接用蒸汽作主机能源,并对其抽汽或背压汽进行二次利用,则ηSE=1。式中PH/ηSE实际上代表以“元/GJ"表示的电价(1kW·h=0.00036GJ)。

(2) 根据热力学第二定律,冷冻系数 β 为公式(5.7.2-1)所示。

(3) 制冷机机械效率(Ta~-39℃)时:ηm=0.23~0.5,是从普冷制冷机样本中的各种制冷设备中统计出来的。深冷(-40℃~-196℃)ηm=0.8是根据一般机械效率在0.7~0.9之间而取的。

(4) ηA——辅机综合效率,一是主机以外的用电设备、照明等的用电折估,二是每GJ/h的制冷设备一般比同数量的产热设备昂贵、ηA可弥补热价PH中设备折旧中的不足部分。ηA=0.87~0.92为参考热价折旧占有比例等估计而得。

(5)公式(5.7.2-3)中的“62”是每GJ热量需消耗的冷却水量(温升大约4℃时)。

2 深冷(-40℃~-196℃)时冷价Pc2。

(1) 深冷冷价是在普冷冷价算法基础上,另加折旧费构成。这是因为,虽然Pc1中已包括了部分折旧费(碳钢低温限用于-20℃,16Mn钢限用于-40℃),但由于深冷材质多为不锈钢,价格昂贵,已包括在Pc1中的折旧费,只占可忽略的极少部分,故要另加折旧费。另加部分的折旧年限 n 为8a~16a。大型、先进深冷装置,折旧年限(a)取长些,反之取短些。

(2) 制冷机提供的冷量QR值,此处未按被冷物在制冷过程中的最大冷含量取值。因为在深冷中,分离产品(如O2或N2)多数不是以液态供出,而是回收其冷量气化后供出;在制冷过程中常用膨胀机回收能量等,这使按制冷过程中被冷物最大含冷量计算出来的制冷量,超过制冷机实耗电折算的最大制冷量,例如新疆某工程两套4500N·m3/h制氧装置,按其全部空气液化所需的最小功率为:37.6GJ/h,而实配轴功率为16.05GJ/h。这就是说制冷机实耗功,更接近设备的实际制冷量,故本规范采用公式5.7.2-5计算QR。

5.7.3 本条系修改条文。绝热结构单位造价PT计算公式。

(1) 管道直径大于720mm时,其绝热、保护层按设备计算。

(2) 绝热结构单位造价(PT)计算公式是按中国石化建[2007]620号文中关于发布《石油化工安装工程费用定额》而编写的。

(3) 为简化计算,对公式的最终近似取值,采用平均值,中间值或出现概率较多的值代替。这些近似值,也随年份、地区和调价情况而有所变动。

(4) 利润,是参照石化集团规定,以人工费为基数而编制的。

(5) 税金,按国家规定应计入“营业税”,“城市建设维护税”和“教育附加费”。其中,“营业税”按中华人民共和国国务院令第540号文(1993年12月13日中华人民共和国国务院令第136号发布,2008年11月5日第34次常务会议修订通过)执行:营业税=建筑安装总造价×3%。

“城市建设维护税”按1985年2月8日国发(1985)19号文执行:

![]()

“教育附加费”按2005年国务院关于8月20日中华人民共和国国务院令(第448号)国务院关于修改《征收教育费附加的暂行规定》的决定:教育附加费=营业税×3%。

(6) 材料费Pi、P5、P9均为现行价格。防潮层(P5)和保护层(P9)材料采用的是《石油化工安装工程主材费》(2009年版)的价格。主绝热材料单价(Pi)可参照《石油化工安装工程主材费》(2009年版)的价格的单价。当为粘结施工时,粘结剂、耐磨剂等应计在Pi之内。

(7) 公式只作计算经济厚度之用,不应作为预算及决算的依据。

(8) 由于绝热材料品种繁多,绝热结构和施工方法各异,造成预算复杂,要求做得很准,对非概算人员很困难。此处公式目的是简化绝热设计过程,实现绝热工程经济效益的宏观控制。

(9) 由于各地工资水平和物价差别较大,使用时可根据实际情况对公式中Fia、F91、F93的值按下述(10)的说明进行调整。

(10) 绝热结构单位造价PT计算公式中,各系数的编制原则和依据为以上(1)~(9)条的说明,现就各系数的取值范围说明如下:

Fi为绝热层材料损耗及税费系数,绝热层材料损耗部分的系数是取《全国统一安装工程预算定额》中“数量”一栏所示的平均值。其值一般在1.02~1.10之间。泡沫塑料制品取下限,纤维类取中间值,硬质易碎制品取上限。Fi中税费部分的系数取值与下述F1一致,Fi=(1.02~1.10)+F1,故本规范推荐值为Fi=1.10~1.13。

F1为税费系数,即,若设未计税费时建筑安装工程总造价为1,计了税费以后的总造价应为多少,找出这样一个系数。

根据上述(1)~(4)所列文件规定,安装工程总造价为1时,营业税为1×3%=0.03,城市维护费为营业税的1%~7%,取5%计,则城建费系数为0.03×0.05=0.0015。教育附加费为营业税的3%,即教育费系数为0.03×0.03=0.0009。则计入费税以后的总造价上升为(1+0.03+0.0015+0.0009)=1.0324,即F1=1.0324。

保护层材料损失F9及重叠系数F9也是参考《全国统一安装工程预算定额》取的平均值。

5.8 保温计算的参数

5.8.1~5.8.3 保温计算数据选取原则与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175基本一致。

5.8.4 本条系修改条文。现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175规定保温结构外表面传热系数一般取11.63[W/(m2·K)],其保护层的立足基点是抹面,现在金属保护层广泛应用,有必要区分保护层材料对传热系数的影响,故本规范保温结构外表面传热系数取为辐射换热系数和对流换热系数之和。当保温材料和厚度不变时,辐射与对流是影响外表面温度的主要因素。辐射与使用的保护层材料,即材料黑度有关;对流只与保温物体的尺寸和外界环境风速有关。

(1) 室内设备及管道的对流传热按大空间自然对流传热,参与换热的流体的运动完全是由流体(空气)各部分温度不均匀所造成的浮外力引起的对流,按努谢尔特(Nusselt)准则:

![]()

式中:Nu——努谢尔特数(Nusselt);

Pr——普朗特数(Prandtl);

Gr——葛拉晓夫数(Grashof),按下式计算:

![]()

式中:v——空气运动黏度(m2/s);

D1——绝热层外径,当为双层时,应代入外层绝热层外径D2的值;

βv——空气体积膨胀系数(K-1),按下式计算:

![]()

计算出Nu后,按下式计算出对流换热系数ac:

![]()

式中:λk——空气的热导率[W/(m·K)]。

室内设备及管道保护层材料的辐射传热系数按下式计算:

![]()

式中:ar——绝热结构外表面材料辐射换热系数[W/(m2·K)];

ε——绝热结构外表面材料的黑度。ε的取值应符合本规范第5.8.9条规定。

(2) 室外布置的设备及管道,可按公式(5.8.4-1)~公式(5.8.4-4)计算保温结构外表面传热系数。

(3) 设备及管道的保温效果现场测试和评价,应按现行国家标准《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T 8174和《设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法》GB/T 17357的有关规定执行。

(4) 由于保温结构外表面换热系数受设备或管道的保护层材料、外表面温度、相对布置关系、环境温度、环境风速等因素影响极大,各种情况均有仅用于自己的计算方法,而且不同标准或规范也有不同的公式。

经过对大量标准或规范的计算结果对比分析,原规范第4.8.4.5条的规定与大多数标准或规范较为吻合(如现行国家标准《设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法》GB/T 17357、国外标准《工业及建筑绝热技术——计算规则》VDI 2055标准、《计算机程序测定绝热设备及管道热增量或热损失和表面温度规程》ASTM C680标准),而原规范第4.8.4.1条的规定则误差较大,为了规范修订的延续性和准确性,本次修订推荐正文所示公式,其中公式(5.8.4-3)和公式(5.8.4-4)是在原规范公式的基础上参照国外标准《工业及建筑绝热技术——计算规则》VDI 2055标准和《计算机程序测定绝热设备及管道热增量或热损失和表面温度规程》ASTM C680标准作了部分修改,这与现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的规定不一致。根据《化工工艺设计手册(第四版)》(中国石化集团上海工程公司编),原规范公式(4.8.4-3)中分母的397应为297。

5.9 保冷计算的参数

5.9.1 本条系修改条文。将原规范防结露计算的保冷外表温度应为露点温度改为露点温度加0.3℃,与现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272取值一致。

5.9.2~5.9.4 保冷计算数据选取与我国现有保冷规范基本一致。

5.9.8 本条系修改条文。保冷层厚度所以要用保冷厚度修正系数K进行修正,原因之一是计算时各参数取值与实际气象、材料性能数据有一定误差;二是材料随使用时间延长、老化、吸湿,促使保冷效果下降。本次修订增加了聚异氰脲酸酯、泡沫橡塑、酚醛材料的K值系数,并调整了原有材料的K值系数。在取修正系数值时,对有关数据、性能、施工质量等把握性大的,取下限;反之,取上限。

6 绝热结构设计

6.1 绝热结构组成

6.1.1 本条系修改条文。保温结构由保温层和保护层组成与现行行业标准《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH 3010的提法一致,也符合目前的常规保温习惯做法。在保温结构中,热流方向由内向外,一般外面潮湿气、水不会浸入到保温层内部。同时本规范的第4.3.1条、第6.4.1条和第6.4.4条中对保护层选材、安装已有防水的要求。故对一般保温结构,不设防潮层已能满足实用要求。由于地沟内的保温管道,大都处于潮湿环境下工作,保温层常被浸湿,故保温结构中应有防潮层,且保温材料宜选憎水性的材料。

6.1.2 本条系修改条文。保冷结构内的防锈层按相关的防腐规范进行设计,不属本规范的范畴。本次修订取消了防锈层。保冷结构改为由保冷层、防潮层和保护层组成。这与现行行业标准《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH 3010的提法一致。

6.2 绝热层设计要求

6.2.3 绝热层材料厚度按10mm分档,是参照我国绝热材料生产情况而定的,如分级太细,势必增加生产成本及使用上的不便,目前国内生产的硬质绝热材料最小厚度为25mm~30mm,国外习惯于英寸,最小厚度为lin(25mm),我国亦可采用。厚度太薄在生产与使用中破损大。

6.2.4 本条系修改条文。

(1) 绝热材料压制成型时,若厚度过厚,会出现保温材料制品承压面紧密,支承面稀疏,内部气孔不匀的情况。同时为了减少管道热膨胀造成绝热层裂缝引起的热损失,以及减少管壳间的纵横缝隙造成的对流及辐射热损失,对较厚的绝热层采用分层及错缝压缝措施,会起到很好的效果。本规范的分层厚度是参考表1选定的。

表1 各种规范的绝热层厚度分层标准(mm)

综合对比国内外标准后,本次修订将原规范绝热层总厚度大于或等于80mm分层改为:绝热层厚度大于80mm,分两层或多层施工。

(2) 一般耐高温的保温材料制品,密度大导热系数也大,耐热温度较低的,密度小导热系数也小。因此高温设备及管道如采用单一较昂贵的耐高温保温材料制品,势必引起保温厚度增加,保温投资增加,设备基础和管道支架荷重也增加,这就不够经济。如采用复合保温结构,即内层使用耐高温的材料,外层使用较便宜的耐热温度较低的材料,其经济效益可能提高。因而高温和深冷介质表面可使用复合保温结构。

但在工程中,由于增加了保温材料品种与规格,增加施工工作量及内层施工质量差时,会发生热穿透使外层材料承受超温损害等多种因素,采用复合保温结构尚不普遍,故本条未作硬性规定,而是用“可选用"措辞。

同理,在深冷的保冷结构中,将较昂贵的能耐深冷温度的保冷材料作为里层,而将较便宜的只能耐普冷温度的保冷材料作为外层的复合保冷结构,在保证工程施工质量情况下,经济效益也可能较好。

6.2.5、6.2.6 根据实测,缝隙辐射和对流引起的热损失为保温良好处的几倍至几十倍,所以错缝和压缝十分重要。

6.2.7 本条系修改条文,补充了拼缝宽度的要求,依据现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126制定。

6.2.8 本条系修改条文,补充了该部位保冷厚度要求,依据现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126制定。

6.2.9 本条系修改条文。绝热结构的支承与紧固结构是保证绝热结构有足够的机械强度,在自重、风力、雨雪和振动等附加载荷下不致破坏。设备与管道的绝热效果,在合理选择绝热材料、厚度的前提下,绝热结构中支承与紧固结构设计的正确与否则直接影响绝热结构的使用寿命与绝热效果。支承与紧固是绝热结构中的重要组成部分,故应在设计与施工时加以重视。

1 支承件的承面宽度,参照现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126规定:应小于绝热层厚度10mm~20mm。

2 支承件的间距与现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126规定一致。

6.2.10 保冷层一般多采用硬质制品粘贴或现浇,对圆筒面设备,用捆扎法已可将其固定,无需钩钉。第2款规定与现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126第4.3.2条第4款不同,是因为塑料钩钉本身的粘结强度有限,老化脱落,不宜作攀系铁丝柱桩。当保冷材料制品向已定位的塑料钩钉穿挂时,常因易裂和缝隙难对准,造成空穴和间隙过大而影响绝热效果。

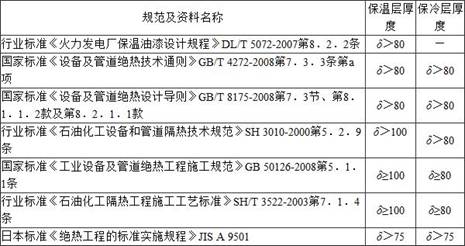

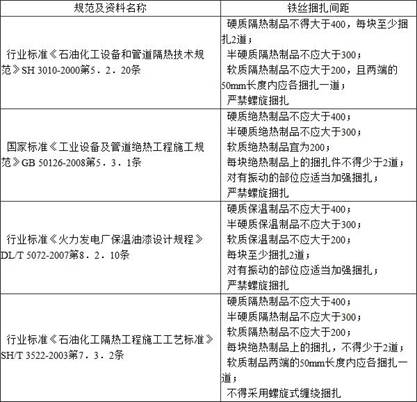

6.2.11 本条系修改条文。捆扎用材料规格是参照现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126第5.3.1条适当修改制定的。本条补充了球形容器的捆扎规定。国内有关资料对绝热层捆扎间距的规定如表2所示。

表2 绝热层捆扎间距规定(mm)

表2所列绝热层捆扎间距,大致在200mm~400mm之间。调查国内各施工单位,大多数也是这样做的。故本条款对绝热层捆扎间距的规定,既考虑了捆扎材料的节省,又要做到技术上合理。

6.2.12 本条系修改条文。

1 设备或管道绝热层采用硬质绝热制品时,应根据介质温度与实际情况在绝热层上留设伸缩缝。因为任何固体材料在不同温度影响下,有不同线膨胀或收缩率。软质材料的线膨胀能自身吸收,硬质材料则不能。故本条规定硬质绝热制品的绝热层设计中应留伸缩缝。

2 伸缩缝间距过小,热损失增加,安装费提高,伸缩缝间距过大,硬质材料易被挤坏,与不设缝等效。故对高温和深冷工况,伸缩缝设密些;反之,设稀些。

3 伸缩缝留设位置规定与现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126第5.13节规定基本一致,但对弯头处伸缩缝数量不作规定。根据力学分析,弯头的变形也是不允许超过虎克定律允许值的,因此弯头处过多地设置伸缩缝是有害无益的。

本次修订将原规范中的“错缝距离不大于100mm”改为“不小于100mm”,错缝距离应规定下限值。

6.2.13 本条系新增条文。

6.2.14 本条系新增条文。锌和不锈钢接触,在火灾时,熔融锌会渗透进不锈钢的晶界,导致晶间裂纹并失效。故绝热结构中的镀锌辅材严禁和不锈钢管道或设备接触。

6.3 防潮层设计要求

6.3.1 在保冷结构中热流方向与一般保温结构中相反,外界的潮湿(水蒸气)将随热流而渗入保冷层中,产生结露(凝结水)甚至结冰,使保冷材料导热系数增大,结构开裂和损坏,因而保冷结构中必须设置防潮(隔汽)层。保冷层厚度的设计必须保证防潮层表面的温度,即使在环境气温与湿度很坏的条件下也高于露点温度,即防潮层必须有良好的气密性和耐候性。防潮层是保冷结构中防水、防湿,维持保冷层保冷效果的关键,故防潮层必须完整严密、厚薄均匀、无开裂、无气孔、无鼓泡等缺陷。

根据调查,地沟大多潮湿并有不同程度的进水现象。保温管道常被浸湿,故地沟内管道保温层外表面也应设置防潮层。

6.3.3 以沥青为主要材料的防潮层(主要用于粘贴油毡、玻璃布),在施工时要将沥青加热熔化,并保持一定温度,这在施工时虽很麻烦,但多年实践证明,这样易于达到质量要求。在低温绝热材料中要注意,其中有些泡沫塑料只能耐温到70℃~100℃,这时则宜选用冷法施工的阻燃性沥青胶玻璃布结构。

6.4 保护层设计要求

6.4.1 如果没有保护层,绝大多数绝热层寿命均很短。虽然目前使用的复合硅酸盐涂料在室内安装时可不设保护层,但在室外安装时,仍应做防水等处理。

6.4.2 本条系修改条文。本次修订,增加了有防火要求宜选用不锈钢薄板的规定。

国内相关标准,对金属保护层厚度的选用规定如下:

(1) 现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175推荐使用厚度为0.5mm~0.8mm的防锈铝板或镀锌薄钢板作为绝热结构的保护层。

(2) 现行行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072规定:金属保护层选用铝合金板时,管道选用0.50mm~1.0mm厚度,设备和矩形烟风道选用0.60mm~1.0mm厚度;金属保护层选用镀锌薄钢板时,管道选用0.35mm~0.75mm厚度,设备和矩形烟风道选用0.50mm~0.75mm厚度。

(3) 现行行业标准《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH 3010第4.4.18条规定:金属保护层选用铝合金薄板时,管道选用0.4mm~0.6mm厚度,设备选用0.8mm~1.0mm厚度;金属保护层选用镀锌薄钢板时,管道选用0.3mm~0.5mm厚度,设备选用0.5mm~0.7mm厚度。

本规范表6.4.3中的铝合金薄板和镀锌薄钢板的厚度为综合以上规范推荐值而得。不锈钢薄板因其防锈、防火性能好,近年来在逐渐被使用,故在本规范表6.4.3中增加了不锈钢薄板,其厚度取值参照了部分国内外工程公司的工程规定。

6.4.4 本条系修改条文。增加了对水平设备及管道上纵缝的位置要求,以保证保护层的防水性。增加了直管及弯头起弧处的环缝设置,以满足热膨胀的要求。

6.4.5 本条系修改条文。金属保护层在安装中,不可避免地会遇到很多障碍(如支管等)需要开口安装。这些开口部位就是雨水等容易渗进的位置,施工中用的密封材料必须具有防水、防潮、不收缩、耐候性强等特点,与金属保护层结为一体,达到整体防水功能。

保护层结构应能有效防止水进入绝热层内。

6.4.6 本条系新增条文。大型立式设备、贮罐由于受风力等的影响,铆钉、自攻螺钉易松脱。由于表面积过大、自身强度不足以克服变形,易造成金属护壳开缝、脱落和雨水侵入,损坏绝热层。为防止以上现象的出现,应采取加固措施,以达到加强其刚度的作用。

附录A 常用绝热材料性能

A.0.1 表A.0.1中序号1:硅酸钙制品数据录自现行国家标准《硅酸钙绝热制品》GB/T 10699。

表A.0.1中序号2:复合硅酸盐制品数据录自现行国家标准《硅酸盐复合绝热涂料》GB/T 17371、现行行业标准《复合硅酸盐绝热制品》JC/T 990和《火力发电厂保温材料技术条件》DL/T 776。表A.0.1中序号3和序号4:岩棉制品和矿渣棉制品的数据是按现行国家标准《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835和部分岩矿棉厂家的数据综合提出的。

表A.0.1中序号5:玻璃棉制品的数据是按现行国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350和部分玻璃棉厂家的数据综合提出的,其中导热系数方程是参考《绝热用矿物纤维制品规范》ASTM C612。

表A.0.1中序号6:硅酸铝棉及其制品的数据是按现行国家标准《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400及部分硅酸铝棉厂家的数据提出的,其中导热方程沿用原规范中的导热方程。

表A.0.1中序号7:硅酸镁绝热制品的数据是根据企业标准及其第三方检测机构的检测数据提出的。

A.0.2 表A.0.2中序号1:柔性泡沫橡塑的数据是按现行国家标准《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794和部分橡塑厂家的数据综合提出的。

表A.0.2中序号2:硬质聚氨酯泡沫塑料的数据是按现行国家标准《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558的数据和部分聚氨酯生产厂家的数据综合提出的。

表A.0.2中序号3:泡沫玻璃的数据是参照《泡沫玻璃绝热制品规范》ASTM C552、现行行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC 647和部分泡沫玻璃厂家的数据综合提出的。

表A.0.2中序号4:聚异氰脲酸酯的数据是参照现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997和部分聚异氰脲酸酯生产厂家的数据综合提出的。

表A.0.2中序号5:高密度聚异氰脲酸酯的数据是参照现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997和部分聚异氰脲酸酯生产厂家的数据综合提出的。

附录B 最大允许热损失量

表B系修改条文。最大允许热损失量中,650℃以内的数据与现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272一致。700℃~850℃的数据用外延法取得。

由于上述通则中表1和表2的文字,有可能被当作“设备、管道外表面,允许最大热损失量而造成误解(经计算,若按这种理解,对导热系数λ=0.07W/(m·℃)的保温材料,以300℃的管壁温度,φ57mm的管道的厚度计算值可高达1000mm~10000mm厚),故本规范将最大允许热损失量明确表示为“绝热层外表面”最大允许热损失量。