燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统

GB/T 33292-2016

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由全国氢能标准化技术委员会(SAC/TC 309)提出并归口。

本标准起草单位:北京有色金属研究总院、中国标准化研究院、中国电子工程设计院、清华大学、浙江大学、同济大学、中国信息通信研究院、北京久安通氢能科技有限公司。

本标准主要起草人:雷洋、蒋利军、王树茂、李燕、廖国期、毛宗强、顾超华、陈立新、张存满、齐曙光、张立芳。

1 范围

本标准规定了燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的术语和定义、命名、技术要求、试验与检测、标志及包装等。

本标准适用于工业用、商业用固定式燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统。

本标准适用于工作压力不超过4MPa,工作环境温度不低于-40 ℃且不高于45 ℃的燃料电池备

用电源用金属氢化物储氢系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ka:盐雾

GB/T 2423.23 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Q:密封

GB/T 3634.1 氢气 第1部分:工业氢

GB/T 3634.2 氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢

GB/T 3873 通信设备产品包装通用技术条件

GB 4962 氢气使用安全技术规程

GB/T 13306 标牌

GB/T 13310 电动振动台

GB 15382 气瓶阀通用技术要求

GB/T 24499 氢气、氢能与氢能系统术语

GB/T 29729 氢系统安全的基本要求

GB 50177 氢气站设计规范

TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程

ISO16111 移动式储氢装置金属氢化物可逆吸放氢 (Transportable gas storage devices— Hydrogen absorbed in reversible metal hydride)

3 术语和定义

GB/T 24499界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 金属氢化物 metal hydride

金属或合金与氢气结合形成的具有可逆吸收和释放氢的固态材料。

3.2 最高温升压力 maximum developed pressure;MDP

金属氢化物储氢系统吸氢饱和后,在最高使用温度下达到平衡时的最高气体压力(表压)。

3.3 储氢容器 hydrogen storage container

设计用于容纳氢气、金属氢化物及其内部组件的容器。

3.4 金属氢化物储氢系统 metal hydride hydrogen storage system

采用金属氢化物介质进行可逆储存/释放氢气的系统。

3.5 额定储氢容量 rated capacity

在规定的条件下,金属氢化物储氢系统所能提供的氢气量。

3.6 额定充氢压力 rated charging pressure;RCP

在规定的条件下,金属氢化物储氢系统的充氢压力。

3.7 额定放氢速率 rated discharging rate;RDR

在规定的条件下,金属氢化物储氢系统所能提供的放氢速率。

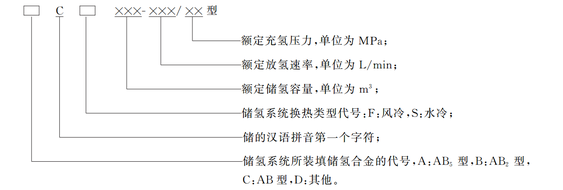

4 命名

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的产品命名应由大写的汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。编制方法应符合下列规定:

注:本标准中速率、容量涉及气体体积指标准状态下的气体体积,即温度为0 ℃,绝对压力为101.325kPa条件下的气体体积。

5 技术要求

5.1 金属氢化物储氢系统

5.1.1 通用要求

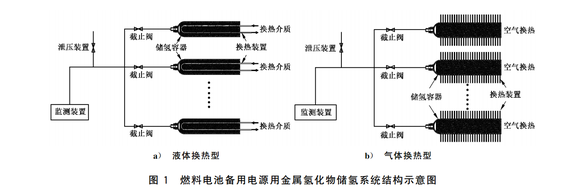

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统包括下列单体设备或装置:储氢容器、氢气管路、截止阀、泄压装置、换热装置、监测装置和其他附属装置,其结构示意图如图1所示。

金属氢化物储氢系统应符合 GB/T 29729的规定。

金属氢化物储氢系统应严防泄漏,所用的仪表及阀门等零部件应确保密封良好,并定期检查。

5.1.2 使用条件

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统应能在下列环境条件下正常运行:

a) 工作环境温度为:室外型:-40 ℃~45 ℃,室内型:0 ℃~40 ℃;

b) 储运温度为:-40 ℃~60 ℃;

c) 环境相对湿度:10%~90%。

5.1.3 氢气品质

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统充氢的氢气纯度应不低于99.95%,达到GB/T 3634.1规定的优等品的要求,若采用电解水方法制备的氢气,其露点应不高于-50 ℃。

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统放氢的氢气纯度应不低于99.999%,达到 GB/T 3634.2规定的高纯氢的要求,其中碳氧化物(V/V)应小于1×10,硫化物(V/V)应小于100×10,氮氧化物(V/V)应小于500×10。

5.2 单体设备

5.2.1 通用要求

5.2.1.1

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的单体设备应根据储氢系统的规模、储氢特性、放氢特性及氢气品质要求,进行合理配置。

5.2.1.2

单体设备的技术要求和性能参数应满足5.1.1的要求。

5.2.1.3 单体设备的材质

单体设备内、连接部位、氢气直接或间接接触的内表面、零部件或密封件所选用的材料应满足下列要求:

a) 在规定的使用条件下,具有必要的化学稳定性;

b) 在使用中不会发生各种形式的化学反应,以避免对氢气和储氢合金的污染;

c) 应符合各项机械性能要求,并在使用条件下保持稳定的力学性能;

d) 应选用具有氢相容性的材料,不应发生氢脆、氢腐蚀和应力腐蚀,并应符合 GB/T29729的要

求,氢相容性见ISO16111。

5.2.1.4

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的防护罩或外壳,应符合下列规定:

a) 当直接或间接接触潮湿气体后,若可能影响单体设备或零部件的技术性能或使用功能,应选用防潮材质或采取防护措施。可通过表面抛光或使用保护涂层进行腐蚀防护,但任何涂敷的涂层,在应用过程中都不应对储氢容器或其他组件的操作或性能造成不利影响。涂层的设计还应利于在使用中的检查。

b) 应采用不燃材料。

5.2.2 储氢容器

5.2.2.1

储氢容器是燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的主体部件,其结构和规格应以提高储氢率、降低制造成本、延长使用寿命为基本要求。

5.2.2.2

对达到压力容器规定条件的储氢容器,其设计、制造、检验和验收应符合 TSG21的规定。

5.2.2.3

储氢容器的外观和结构还应符合下列要求:

a) 外表面应清洁,无机械损伤,接口触点无锈蚀;接触氢气的表面应去除毛刺、焊渣、铁锈和污垢等;

b) 表面的产品标识应清晰可辨;

c) 放氢接口、充氢接口等应有明确的标识;

d) 宜采用模块化结构,便于系统的装配、检测和维护;

e) 应保证热交换的均匀和充分,并可合理利用其他设备工作产生的热量。

5.2.3 超压泄放装置

5.2.3.1

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统应设有超压泄放装置,并应符合下列要求:

a) 压力触发式泄压装置的触发压力应大于最高温升压力而小于最高温升压力的1.25倍,且不应超过储氢容器、阀门、接头和氢气管线最高许用压力的0.8倍;

b) 热驱动式泄压装置的触发温度所对应的储氢系统内的氢气压力,应小于最高温升压力的1.25倍,且不应超过储氢容器、阀门、接头和氢气管线最高许用压力的0.8倍。在不超过最高

使用温度10 ℃的温度范围内,此类泄压装置的触发压力应大于最高温升压力,且此类泄压装

置不应在低于最高使用温度下触发。

5.2.3.2

储氢系统的泄压装置、阀门及其他保护结构应符合 GB 4962的要求。

5.2.4 氢气关闭阀/切断阀

5.2.4.1

在燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的工作过程中,根据其气流切断、分析、测试、吹扫置换的要求,应在相关位置设置关闭阀/切断阀。

5.2.4.2

氢气关闭阀/切断阀应符合 GB 15382的要求,或在下列情况下符合等效的标准:

a) 阀的试验压力应不低于最高温升压力的3倍;

b) 阀的工作压力应不低于最高温升压力的1.5倍。

5.2.4.3

应验证氢气关闭阀/切断阀在储氢系统为负压或真空条件下的密封能力。

5.2.5 储氢合金装填

应采用适宜的装填工艺,确保燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统中储氢合金装填的均匀一致性。

5.3 管路及附件

5.3.1 材质选择

5.3.1.1

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统管路及附件的材质选择,应符合 GB 50177的规定。

5.3.1.2

储氢容器与附件连接的密封垫,应采用不锈钢、有色金属、聚四氟乙烯或氟橡胶材料。

5.3.2 连接方式

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统内管路的连接宜采用焊接,也可采用卡套接头等方式;储氢系统与其他设备的连接,可采用法兰、卡套接头或螺纹等方式。

5.3.3 过滤器

在燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的储氢容器氢气出口处或管路中应设置过滤器,过滤精度应不低于0.5μm。

5.3.4 氢气排放和置换

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统应设置氢气排放管,吹扫口和氢气阻火器。

5.4 安全措施

5.4.1 通用要求

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统应采取以下通用安全措施:

a) 应提供适当的、与残存危险有关的安全标记;

b) 储氢系统应设置超压泄放用安全阀、分组切断阀等;

c) 储氢系统可根据工艺需要设置气体过滤装置、在线氢气泄漏报警装置、温度监测装置、压力监测装置等。

5.4.2 泄漏

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统在设计和制造时,应防止氢或金属氢化物颗粒在正常储存和运输时的泄漏。

6 试验与检测

6.1 通用要求

应进行下列试验确认燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统设计合格。所有的试验数据应采用在校准有效期内的仪器获得。

6.2 试验环境条件

试验环境条件如下:温度:20 ℃~30 ℃;相对湿度:45%~75%。

6.3 放氢性能试验

6.3.1 试验要求

6.3.1.1

每批次产品取不少于3个同样规格的储氢系统进行试验,同样工况条件下应进行不低于2次重复试验,取平均值。

6.3.1.2

放氢压力:在室温下,储氢系统工作时的氢气压力应不高于4MPa。

6.3.1.3

放氢速率:在规定工作条件下,储氢系统每立方米额定储氢容量的额定放氢速率应不低于每分钟2标准升氢气,即2L/(min·m3)。

6.3.1.4

储氢容量:储氢系统额定储氢容量的测定值与标称额定储氢容量的负差值应不大于5%。

6.3.1.5

放氢纯度:储氢系统释放的氢气纯度应符合5.1.3的要求。

6.3.2 试验方法

按以下步骤进行试验:

a) 将待测储氢系统固定于测试台,连接气路,进行气密性检查,确保检测气路无氢气泄漏;

b) 根据储氢系统额定放氢速率设定仪器流量控制值;

c) 开启检测仪器,打开储氢系统放氢阀,同时进行放氢速率、放氢容量和氢气压力的测量并实时记录。

6.4 充氢性能试验

6.4.1 试验要求

6.4.1.1

每批次产品取不少于3个同样规格的储氢系统进行试验,同样工况条件下应进行不低于2次重复试验,取平均值。

6.4.1.2

充氢纯度:储氢系统充氢时的氢气纯度应符合5.1.3的要求。

6.4.1.3

充氢压力:在室温下,储氢系统充氢时的额定充氢压力应不高于4MPa。

6.4.1.4

充氢速率:在规定工作条件下,储氢系统充氢时的额定充氢速率应不低于每分钟2标准升氢气,即2L/(min·m3)。

6.4.2 试验方法

按以下步骤进行试验:

a) 将待测储氢系统固定于测试台,连接气路,进行气密性检查,确保检测气路无氢气泄漏;

b) 根据储氢系统的额定充氢压力设定充氢压力控制值;

c) 开启检测仪器,打开储氢系统充氢阀,同时进行充氢时间、充氢容量和氢气压力的测量和记录;

d) 将储氢系统充氢至额定储氢容量,根据充氢时间和充氢容量的试验值,计算储氢系统的充氢速率。

6.5 循环充/放氢寿命试验

6.5.1 试验要求

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的充/放氢循环寿命应不低于500次,即经过500次充/放氢循环后系统的储氢容量应不低于额定储氢容量的85%。

6.5.2 试验方法

按以下步骤进行试验:

a) 储氢系统在温度不高于45 ℃的条件下,以不低于额定放氢速率放氢至额定储氢容量的80%,搁置1h;

b) 储氢系统在温度不高于45℃和额定充氢压力的条件下,以不低于额定充氢速率充氢至额定储氢容量的80%,即完成一次充/放氢循环;

c) 储氢系统按a)~b)步骤连续重复24次;

d) 每循环25次为一个周期,第24次循环结束后,第25次循环以额定充氢速率充氢至实际容量的105%(即过充额定储氢容量的5%),若某个周期第25次循环的放氢容量小于额定储氢容量的85%,则停止循环寿命试验。

6.6 盐雾试验

6.6.1 试验要求

储氢容器、截止阀和其他元器件应能在潮湿条件下使用而不被损坏。

注:注意保证剩余的盐沉积不能破坏测量结果的重现性。

6.6.2 试验方法

盐雾试验应按照 GB/T 2423.17的要求进行。试验后试样应进行目视检查,如有必要应按照相关规范进行电气和机械性能检测。

6.7 气密性试验

6.7.1 试验要求

6.7.1.1

气密性试验应采用肥皂液气泡法或密闭空间法进行测试。

6.7.1.2

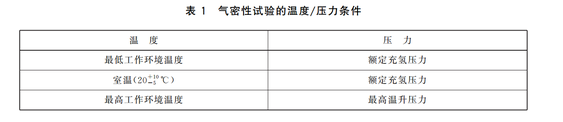

气密性试验应按表1规定的温度和压力条件进行。

6.7.2 试验方法

6.7.2.1

采用肥皂液气泡法检漏时,应无气泡产生。

6.7.2.2

采用密闭空间法检漏时,应将储氢系统置于定容积的密闭空间中,通过检测密闭空间内载气中的氢气浓度计算储氢系统的氢气泄漏率,直至至少48h内泄漏率保持稳定后停止测试,测试时间最长为500h。

6.7.2.3

采用密闭空间法检漏时,储氢系统的氢气泄漏率应不大于1.68×10Pa·m/s(温度为0℃、绝对压力为101.325kPa),储氢系统的平均泄漏率(R)可按式(1)进行计算:

式中:

R ———泄漏率,Pa·m/s;

V ———测量体积,m;

t-t ———时间间隔,s;

C,C———示踪气体浓度,cm/m;

P ———样品外表面压力,10 Pa。

注:用于测量泄漏率的真空箱/密封罩的体积,保持最小的应用尺寸,体积过大会对测试精度产生不利的影响。

6.8 振动试验

6.8.1 试验要求

6.8.1.1

应对3个经气密性试验合格的储氢系统进行振动试验。

6.8.1.2

试验前,应检查储氢系统外观是否完好,能否正常工作。

6.8.1.3

试验仪器设备的性能要求和振动信号应符合 GB/T 13310的规定。

6.8.1.4

储氢系统应模拟实际使用时的安装状态直接或借助于夹具紧固于振动台面上,储氢系统的所有连接件应按正常使用方式紧固,以防止产生附加振动。

6.8.1.5

用于测量和控制的传感器应刚性牢固地安装于储氢系统与台面(或夹具)的固定点上,或尽可能靠近固定点的位置。

6.8.1.6

当试验中储氢系统失效或发生氢泄漏时,应有预防措施确保人员和财产安全。

6.8.1.7

采用液体换热型的燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统,冷却液不应出现任何泄漏。

6.8.1.8

完成振动试验后,储氢系统应外观完好,可正常工作,并应通过6.7规定的气密性试验。

6.8.2 试验方法

6.8.2.1

对燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统充氢至不超过其额定储氢容量的5%,进行振动试验。

6.8.2.2

振动应为正弦波,扫描方式应为对数扫描,振动频率在15min内从7Hz增加到200Hz,然后降低至7Hz。每套储氢系统应在3h内重复此循环12次。振动试验的对数扫频应为:从7Hz开始保持1g的最大加速度,直到频率达到18Hz;然后保持振幅为0.8mm(总偏移1.6mm)并增加频率直至最大加速度达到8g内置中(频率约为50Hz);保持8g 的峰值加速度直至频率增加到200Hz。

6.8.2.3

对质量超过100kg的燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统,可根据GB/T 2423.10规定的方式进行下列振动试验:进行垂直振幅为0.35mm的简谐振动,频率为10Hz~55Hz,并以1Hz/min的速率变化,一次频率往复循环周期控制在(95±5)min。

6.9 热循环试验

6.9.1 试验要求

6.9.1.1

单一方向运输和使用的燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统,应取至少3个同样规格的储氢系统在该方向上进行测试;可能在多个方向上运输和使用的金属氢化物储氢系统,应各取至少3个同样规格的储氢系统在水平和竖直两个方向上进行测试。

6.9.1.2

储氢系统应充氢至额定储氢容量。

6.9.1.3

储氢系统应置于温度可控的试验箱中,试验箱应能在120min内由储氢系统的最低工作环境温度升高至其最高工作环境温度,由最高工作环境温度降低至最低工作环境温度的时间亦应控制在120min内。

6.9.1.4

在热循环试验后,储氢系统应达到6.7规定的气密性试验要求。

6.9.2 试验方法

将待测燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统充氢至额定储氢容量,按以下顺序进行热循环试验:

a) 将储氢系统置于温度可控的试验舱中,在(60±5)min内从![]() ℃升温至最高工作环境温度,最大温度偏差应在±5 ℃内;

℃升温至最高工作环境温度,最大温度偏差应在±5 ℃内;

b) 将储氢系统在最高工作环境温度下保温至少60min,最大温度偏差应在±5 ℃内;

c) 将试验舱温度在(60±5)min内降至![]() ℃,然后再在(60±5)min内降至最低工作环境温度,最大温度偏差应在±5 ℃内;

℃,然后再在(60±5)min内降至最低工作环境温度,最大温度偏差应在±5 ℃内;

d) 将试验舱温度在最低工作环境温度下保温至少60min,最大温度偏差应在±5 ℃内;

e) 将试验舱温度在(60±5)min内升至![]() ℃;

℃;

f) 重复进行步骤a)~e)50次。

6.10 检测

6.10.1 检测要求

6.10.1.1

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统制造商应向用户提供以下检测记录、资料和报告:

a) 所订购设备、容器、零件、材料在制造和生产厂商的检测试验资料或报告;

b) 订货合同规定的所有检测项目的检测记录、资料和报告。

6.10.1.2

检测用仪器、仪表和所有相关材料,均应符合有关标准的规定。检测用仪器和仪表均应在有效认证期内使用。

6.10.2 出厂检验

6.10.2.1

制造商应对每套储氢系统进行出厂检验,检验记录保存时间不少于20年或储氢系统使用寿命的1.5倍,以时间长者为准。

6.10.2.2

对每套出厂的储氢系统目测其外观、标识、接口和结构,检查结果应符合5.2.2.3的要求。

6.10.2.3

对每套出厂的储氢系统应在20+10-5 ℃和额定充氢压力下按6.7.2.1进行气密性检验。

6.10.2.4

对出厂的储氢系统应分别按6.3、6.4和6.9进行系统放氢性能、系统充氢性能和系统热循环安全性能抽样检验。

6.10.3 型式检验

6.10.3.1

下列情况均应进行型式检验,并向用户提供符合本标准要求的试验报告。

a) 储氢容器、储氢合金、储氢合金装填和密封工艺的任何改变;

b) 定期检查,一般一年进行一次。

6.10.3.2

型式检验的气密性试验应采用密闭空间法,并按6.7的规定进行。

6.10.4 批量测试

批量测试应按指定的时间间隔进行,并在制造过程中确保制造的储氢系统与原型/标准设计的一致性。

应为每批在各方面达到本标准要求的储氢系统准备制造证书。

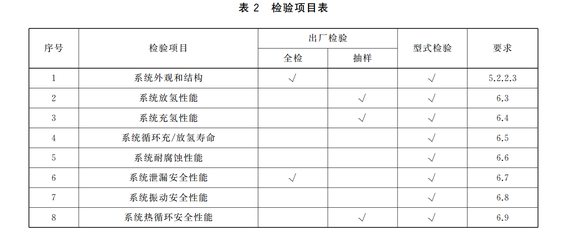

在批量生产中,检验项目按表2进行。

7 标志

7.1 通用要求

7.1.1

燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统及其单体设备的标志制作、安装位置,应符合 GB/T 13306的规定。

7.1.2

标志的内容应简洁、明确,显示主要性能参数、指标和要求。标志应固定在易于观察的明显位置。

7.1.3

每套储氢系统应设标志牌,主要单体设备应根据需要分别设标志牌。

7.2 标志牌内容

7.2.1

生产厂商和地址。

7.2.2

产品型号和商标。

7.2.3

生产日期和编号。

7.2.4

主要技术参数:

a) 产品外形尺寸和重量;

b) 额定储氢容量;

c) 额定充氢压力;

d) 最高温升压力;

e) 额定充氢速率;

f) 额定放氢速率;

g) 储存温度范围;

h) 工作温度范围;

i) 使用寿命;

j) 易燃易爆警示或要求。

注1:在某些情况下,由于尺寸或面积的限制,无法在一个标志上包含上述全部信息,则可以使用溯源码。

注2:对于液体换热型的金属氢化物储氢系统,还可注明循环水流量和温度。

7.2.5

压力容器标志牌应遵照 TSG 21 的要求进行。

7.3 包装箱图示

包装箱储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

8 产品随机文件

8.1 运输、安装要求

制造商应提供燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统各类单体设备、组件的安全运输和安装说明,必要时以图示说明。

8.2 产品质量文件

8.2.1

制造商应提供金属氢化物储氢系统的储放氢工作性能、泄漏安全性能等质量证明文件。

8.2.2

对达到压力容器规定条件的储氢容器,需提供储氢容器设计和制造的全套质量证明文件。

8.3 使用手册

8.3.1

制造商应提供启动、使用、放置的指导性要求或说明。

8.3.2

安全使用须知的提示,一般应包括下列内容:

a) 氢气环境有关防爆、防泄漏和安全运行的提示;

b) 氢气泄漏和(或)储氢系统破裂导致储氢合金及任何可能反应物暴露在如空气、水及冷却液等物质中的安全防护措施及处理要求;

c) 氢气排入不通风或通风不良的房间内,形成富氢环境的危害的提示。

8.3.3

储氢系统在充放氢前应进行的检查:

包括储氢系统标签是否清楚,接口处部件是否损坏或缺失,以及储氢容器和阀门是否损坏、变形或异位。

8.3.4

储氢系统充氢时应提供的信息:

a) 安全防护措施和应注意的潜在危险;

b) 额定和最高充氢压力;

c) 额定和最高充氢速率;

d) 充氢温度范围;

e) 其他需要说明的工作条件。

8.3.5

储氢系统充氢后应执行的检查:

包括储氢系统是否漏气以及接口处部件是否损坏或缺失(如螺纹、O 型圈或密封垫等损坏)。

8.4 安装维护手册

8.4.1

制造商应提供安装、维护的要求和指导原则。氢气的使用应遵循 GB4962的规定。

8.4.2

安装维护手册主要应包括下列内容:

8.4.2.1

安装要求提示。

8.4.2.2

对有爆炸危险的氢气生产使用场所,提出安装防爆电器及其配线的要求,并提出储氢系统的运行维护要求,包括通风、易燃材料和明火管制的要求。

8.4.2.3

各种需定期更换或清洗的零部件的说明,并提出更换、清洗的要求。

8.4.2.4

定期检查和测试的最低要求,任何情况下定期检查和测试的周期不应超过5年。

9 包装

产品包装应防潮、防振,符合 GB/T 3873规定,并按装箱单的编号、项目名称和件数进行装箱。

附录A 燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统批量检验质量证明书(规范性附录)

产品名称___________________ 生产批号____________________

储氢合金类型_____________ 产品编号______________________

本批产品共_________ 只,编号从__________号到__________号,其中不包括下列编号产品 __________________________________________________

1.主要技术数据

最大温升压力:_______________ Pa

额定充氢压力: _______________Pa

额定充氢速率:_______________ L/(min·m)

储存温度范围: _______________℃

工作环境温度范围:_______________ ℃

换热方式:_______________

使用寿命: _______________年

2.系统外观:_________________________________________________

3.系统泄漏率:_________℃_________ Pa条件下泄漏率_____________Pa·m/s

4.系统通过高低温循环试验

起始温度: _______________℃

终止温度:_______________ ℃

循环次数:_______________ 次

循环时间: _______________h

经检查和试验符合 GB/T 33292的要求,该批燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统为合格产品。

检验单位:_____________ 检验员:______________审核员:_____________

检验时间: 年 月 日

关联标准:

20110830-T-469 燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统

GB/T 31036-2014 质子交换膜燃料电池备用电源系统 安全

20111938-T-604 质子交换膜燃料电池备用电源系统 安全

QC/T 744-2006 电动汽车用金属氢化物镍蓄电池

GB/T 18288-2000 蜂窝电话用金属氢化物镍电池总规范

20201706-T-469 移动式金属氢化物可逆储放氢系统

SJ/T 11194-1998 移动通信手持机电池(金属氢化物镍电池)规范

YS/T 484-2005 金属氢化物 镍电池负极用储氢合金 比容量的测定

GB/T 31963-2015 金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉