架空光(电)缆通信杆路工程设计规范

YD 5148-2007

本规范适用于新建长途和本地通信架空光(电)缆线路工程的杆路设计,扩建、改建及其他工程的杆路设计参照本规范执行。架空光(电)缆通信杆路工程的验收,可参照 D/T 5138-2005《本地通信线路工程验收规范》中杆路工程的相关规定。

标准编号: YD 5148-2007

标准性质: 强制性

发布日期: 2007-10-25

施行日期: 2007-12-01

前言

本规范是根据信息产业部“关于安排2006年《通信工程建设标准》编制计划的通知”(信部规函[2006]140号)的要求制定的。

本规范主要包括杆路测量、杆路建筑规格、架空吊线安装规格、长杆档和飞线设计及原杆路上架挂光(电)缆的杆路要求等设计方面的内容。 本规范用黑体字标注的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由信息产业部综合规划司负责解释、监督和执行。规范在使用过程中,如有需要补充或修改的内容,请与部综合规划司联系,并将补充内容或修改意见寄部综合规划司(地址:北京市西长安街13号,邮编:100804)

主编单位:上海邮电设计院有限公司

主要起草人:吴万红、莫寒、林建敏、顾广仁

参编单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司

主要参加人:张学庆 各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团公司、中国网络通信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合通信有限公司、中国卫星通信集团公司、中国铁通集团有限公司,中国普天信息产业集团公司,中国通信建设总公司,中讯邮电咨询设计院: 现将《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》(编号:YD 5148-2007)发布,自2007年12月1日起实行。 本规范由信息产业部综合规划司负责解释。 本规范由北京邮电大学出版社负责出版发行。 中华人民共和国信息产业部 二OO七年十月二十五日

1 总则

1.0.1

本规范适用于新建长途和本地通信架空光(电)缆线路工程的杆路设计,扩建、改建及其他工程的杆路设计参照本规范执行。架空光(电)缆通信杆路工程的验收,可参照YD/T 5138-2005《本地通信线路工程验收规范》中杆路工程的相关规定。

本标准与通信线路有关设计规范的关系:架空光(电)缆通信杆路工程的建筑一般随光(电)缆线路安装工程进行,因此,杆路部分设计规范必须与YD 5102-2005《长途通信光缆线路工程设计规范》及YD 5137-2005《本地通信线路工程设计规范》相一致,并遵守上述两个规范中的相关条款的规定。

1.0.2

工程设计必须遵守国家防空、抗震、环境保护等相关法律法规,贯彻国家基本建设方针政策。合理利用资源,节约用地,不影响或少影响城市建设及工农业生产。

1.0.3

工程设计必须保证通信网整体通信质量,安全可靠,经济合理。

1.0.4

工程设计应与城市规划和通信发展规划相适应,近期建设方案与远期发展规划相结合。

1.0.5

新建杆路应考虑不同电信业务经营者的需求,统筹规划、联合建设、资源共用。不宜在同一路由上重复建设。

信息产业部信部规【2005】300号《关于加强对电信管道和驻地网建设管理等有关问题的通知》中,要求在电信通行权有限的区域对新建、扩建、改造电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施应统一规划、联合建设。已建成电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以出租、出售或资源互换等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。

1.0.6

工程线路路由上已建有电信杆路并有空余位置可以满足光(电)缆的架挂要求时,原则上不另新建杆路;原杆路上已无空余位置或建筑强度不能满足再增加光(电)缆负载时,也应尽量通过技术改造来满足再增挂光(电)缆的要求。

在空间资源满足需求的路由和区域,原则上不得再新建电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施。对于无空闲资源可利用的路由和区域,应当尽量通过技术改造、扩建等手段,提高资源利用率以满足需求。

1.0.7

在电力杆路上架挂光(电)缆线路时,应符合YD 5137-2005《本地通信线路工程设计规范》第2.3.10条的要求。

YD 5137-2005《本地通信线路工程设计规范》第2.3.10条规定:架空电缆线路不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时,允许和10kV以下的电力线路合杆架设。但必须采取相应的技术防护措施,并与有关方面签订协议。与10kV电力线合杆时,电力线与通信电缆间净距不应小于2.5m,且电信电缆应架设在电力线路的下部。

与220/380V电力线裸线的净距应不小于1.5m的安全操作间距。

1.0.8

工程设计应采用符合国家、行业主管部门批准的器材,尽量采用定型产品。工程设计中严禁使用未经鉴定合格的器材。

1.0.9

本规范与国家或行业相关技术标准有矛盾时,应以国家或行业相关技术标准的规定执行。

1.0.10

在特殊情况下,执行本规范个别条文有困难时,应充分阐述理由、提出解决方案并呈报相关主管部门审批。

2 杆路测量

2.1 杆路定线

2.1.1

架空通信线的杆路路由应符合YD 5102-2005《长途通信光缆线路工程设计规范》和YD 5137-2005《本地通信线路工程设计规范》的规定。

2.1.2

杆路定线应符合下列要求:

1.野外杆路一般应沿交通线,杆路定线应在交通线用地之外,并保持一定的平行隔距。

2.杆路距公路界15~50m;与铁路接近时应在铁路路界红线外。铁路或公路弯道处,杆路可适当顺路取直,遇到障碍物时可适当绕避,但距公路不宜超过200m。

3.杆路在市区一般应在道路(或规划道路)的人行道上或与城建部门商定的位置,避免跨越房屋等建筑物。通信线不宜与电力线在同一侧。

4.同路由上已有的通信线路确实无法予以利用而需新建杆路时,新建杆路路由应不影响已有通信线路的建筑和运行安全,与原有杆路路由的隔距应符合附录B的规定。实际情况有困难时,应按1.0.10条处理。

2.1.3

杆路与铁路、公路、河流的交越应符合下列要求:

1.与铁路、高等级公路交越,应首选地下通过方式,可采用顶管、埋管或在涵洞中穿越。

2.与通航河流或河面较宽的河流交越,首先考虑在桥梁上通过,也可采用水底光(电)缆或微控地下定向钻孔敷管等方式。

3.在上述钢管或硬质塑料管中穿越时,光(电)缆可不改变外护层结构。

2.1.4

杆路与电力线交越应符合下列要求:

1.杆路与35kV以上电力线应垂直交越,不能垂直交越时,其最小交越角度不得小于45°。

2.光(电)缆应在电力线下方通过,光(电)缆的第一层吊线与电力杆最下层电力线的间距应符合附录B表B.3架空光(电)缆交越其他电气实施的最小垂直净距要求。

3.通信线不应与电气铁道或电车滑接网交越。

电力线路一般虽具有故障自动跳闸功能(通常≤0.15s),但通信线路如一旦与运行中的电力线相接触,仍将引起严重的设备、人身安全事故。因此,通信线路与电力线路交越时,通信线路应处于电力线下方。电气化铁道或电车滑接网下方随时有电气火车或电车的车顶滑接杆通过,架空光(电)缆通信线路宜采取地下建筑方式交越。

2.1.5

杆路路由和定线应考虑生态环境和文物保护。

2.2 杆距和杆位的测定

2.2.1

按标准杆距测定杆位。

2.2.2

杆位应选择在土质比较坚实、周围无塌陷并避免在积水或洪水淹没等地点。

2.2.3

杆位(包括杆上建筑)距其他地下或地上建筑物的间距应符合2.1.1条要求。

2.2.4

杆位不应设在施工、维护有很大困难的地点。

2.2.5

按标准杆距测定杆位遇土壤不够稳定或与其他建筑物隔距达不到规定要求时,可把杆位适当前移或后移,杆位移动后的杆距一般不超出规定的允许偏差,如必须超长时,应按“长杆档”处理。

2.2.6

必须在土壤不够稳定的地点立杆时,应考虑杆根加固及杆位保护措施。

2.2.7

需要加装拉线(或撑杆)的杆位的测定应考虑拉线(或撑木)的位置。

2.3 装设拉线(撑杆)杆位的测定

2.3.1

在线路路由改变走向的地点应设立角杆,线路终结的地点应设立终端杆,线路中间有光(电)缆需要分出的地点应设立分线杆。架空线路应间隔一定的杆数设立抗风杆及防凌杆。

2.3.2

角杆、终端杆、分线杆及抗风杆/防凌杆等需加装拉线(或撑杆),电杆测定应考虑拉线(或撑杆)的位置。

2.4 杆高测定

2.4.1

杆高测定应符合下列要求:

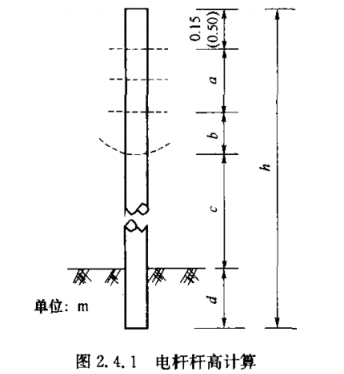

1.标准杆高依杆上架挂光(电)缆终期数量、最低层光(电)缆的最大垂度离地面的高度及电杆埋深等要求选定,如图2.4.1所示。

图2.4.1 电杆杆高计算

2.根据计算结果,尽量采用标准杆高的电杆。

图中:

a——光(电)缆架挂层数(n-1)×0.40m(新建杆路应考虑杆路最终容量的光(电)缆架挂数量设计);

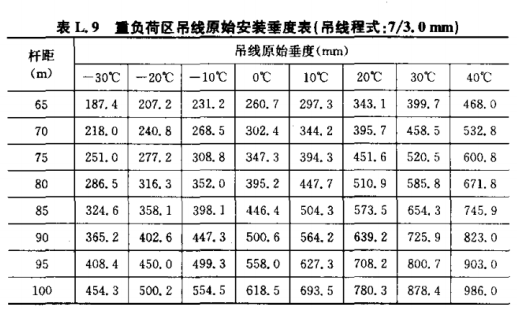

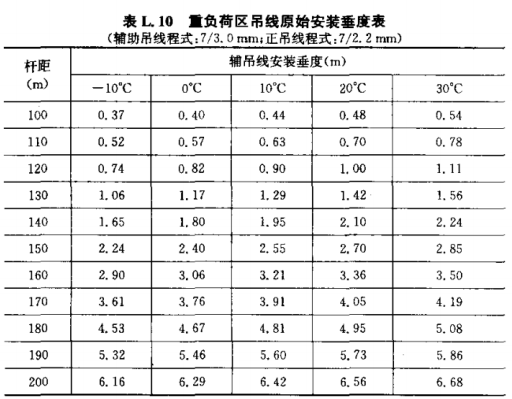

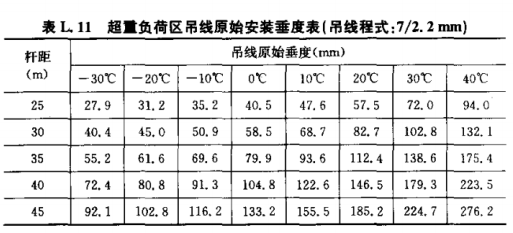

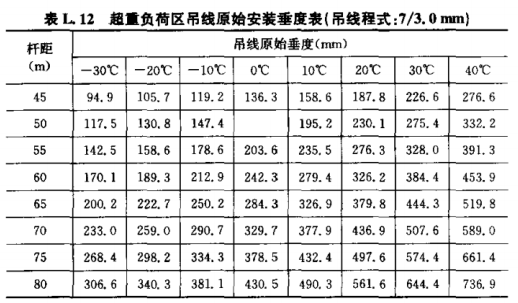

b——最大垂度,按附录L“架空光(电)缆吊线原始安装垂度表”最高温度时的垂度再加0.50m(挂缆后下垂度);

c——杆上最下层缆的最大垂度离地面的高度;

d—电杆埋深,按标准杆高、普通土的埋深规定,详见附录C;

h——电杆的杆高,h=0.15(或0.50)+a+b+c+d(m)。

1.杆高选定主要对杆路中占绝大多数的标准杆高;特殊地点的杆高需按线缆与其他建筑设施的间距要求来选定。

2.图2.4.1是作为杆高计算示例,如采用YD类有穿钉孔的水泥杆,则可依穿钉孔间距设计线缆架挂位置,但由于电杆梢径部分易损伤,因此一般要求第一层电缆距杆稍不小于0.5m,第一层光缆距杆稍不小于0.15m。

2.4.2

特殊地点杆高配置

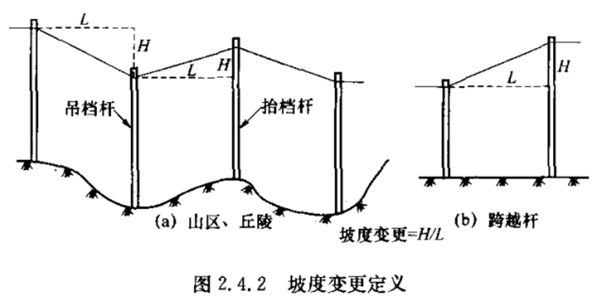

1.架空线路跨越其他建筑物或障碍物,或者山区地形起伏较大需要减小光(电)缆及吊线的坡度变更时,应根据需要配置杆高。

2.跨越其他建筑物时,最下层缆最大垂度时与其他建筑物的间距应符合附录B的要求。

3.在地形起伏或需要跨越建筑物需要加高电杆时,电杆杆高配置应符合坡度变更的要求。

4.坡度变更要求一般不大于20%,大于20%时可采用加高吊档电杆的杆高来减小坡度变更,仍达不到要求时应采用加强装置。

5.单根电杆高度一般不超过10m,超过时,可采用接高措施或采用电力杆。采用接高措施或采用电力杆时应符合下列要求:

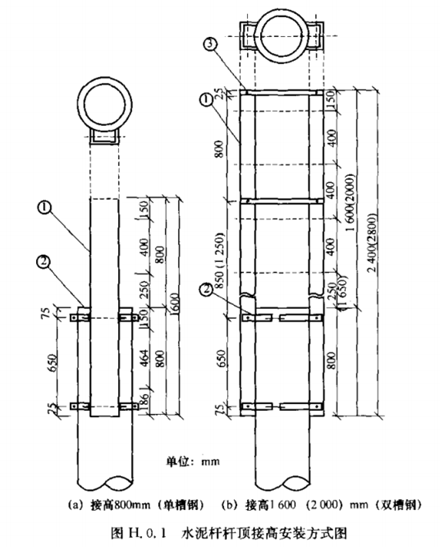

(1) 水泥电杆可用杆顶槽钢接高装置,但接高高度不超过2m;超过时宜采用等径钢筋混凝土杆接高或者采用电力水泥杆或钢杆。

(2) 木杆单接杆的杆高要求不宜超过12m;超过时宜采用品接杆方式;杆高16.0m以上宜采用三接杆。

3.坡度变更大于20%的吊档杆一般可适当配置高电杆;抬档杆则可适当配置两侧电杆的高度来减少电杆的坡度变更。坡度变更的定义见图2.4.2。

4.三接杆一般下部为品接杆、上部接口为单接杆并加双方拉线。

(1) 主要从料源及运输考虑,一般电杆高度≤10m时用单杆。

(2) 当地可采购到电力用单杆高水泥杆或钢杆时宜考虑采用。

图2.4.2 坡度变更定义

2.5 角杆的测定

2.5.1

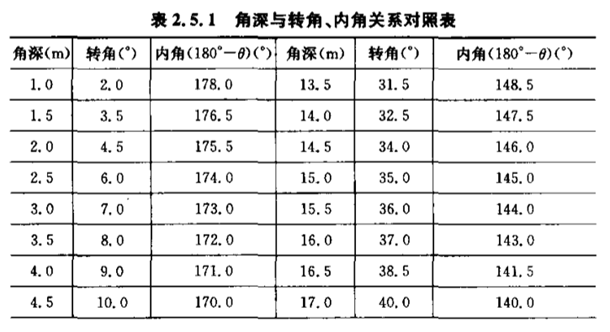

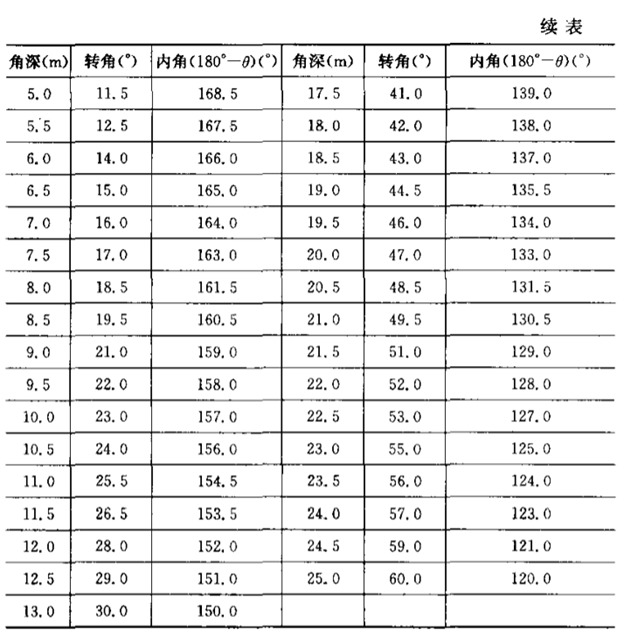

标准杆距为50m时,角深与转角、内角度数的关系应符合表2.5.1的要求。

表2.5.1 角深与转角、内角关系对照表。

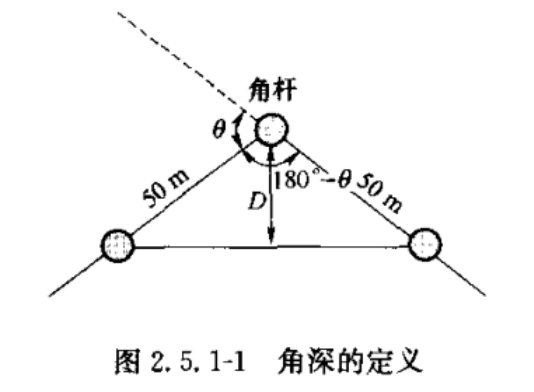

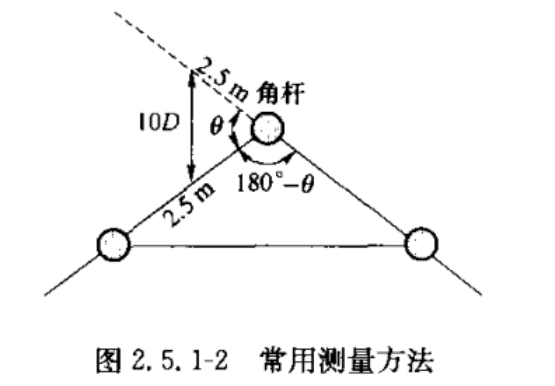

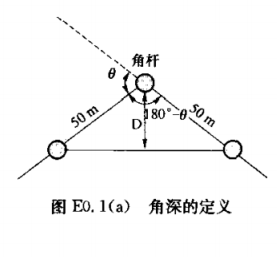

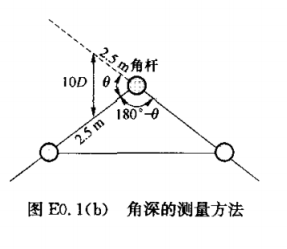

线路转角的角度通常用“角深”D(m)来表示。“角深”的含义及常用测量方法如图2.5.1-1及2.5.1-2。

图2.5.1-1 角深的定义

图2.5.1-2 常用测量方法

角深与线路转角的关系如式(2.5.1)。

![]()

式中:

D——角杆的角深(m);

L=50m;

θ——线路的转角角度(°);

(180°-θ)——转角的内角(°)。

角杆的角深D与转角角度的关系见附录E。

2.5.2

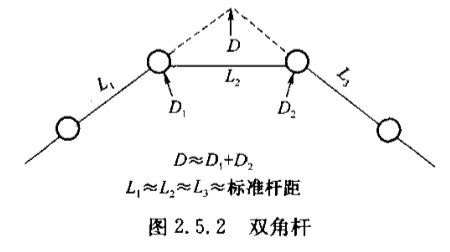

当线路转角角深超过25m时,可以分测为两个角杆,两个角杆的角深和角杆前后的杆距宜相等或相近,如图2.5.2所示。

图2.5.2 双角杆

在转角角深大于25m(即转角大于60°)时,为减小电杆和拉线负载,宜分成两个角深大致相等的转角杆。

2.6 拉线及撑杆的测定

2.6.1

拉线的种类有角杆拉线、顶头拉线、双方拉线、三方拉线及四方拉线等。

2.6.2

角杆拉线应装设在角杆内角平分线的反侧,如图2.6.2所示。

图2.6.2 角杆拉线装设方向

2.6.3

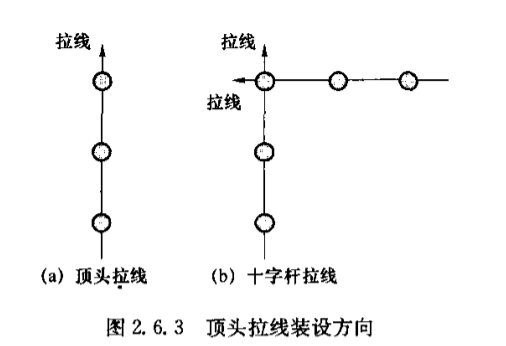

顶头拉线应装设在杆路直线受力方向的反侧,如图2.6.3所示。

2.6.4

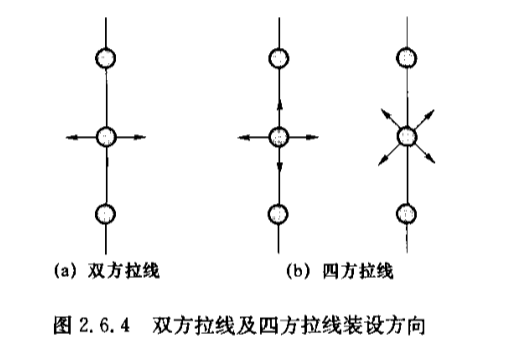

双方拉线装设方向为杆路直线方向左右两侧的垂直线上,四方拉线为双方拉线加两个顺线拉线,地形地势限制时可以均偏转45°装设。双方、四方拉线装设方向如图2.6.4所示。

2.6.5

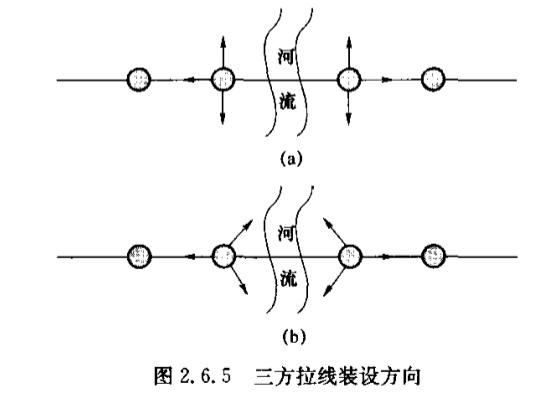

三方拉线采用双方拉线加1个顺线拉线(装在跨越档或长杆档反侧);也可以转角120装设,如图2.6.5所示。

图2.6.3 顶头拉线装设方向

图2.6.4 双方拉线及四方拉线装设方向

图2.6.5 三方拉线装设方向

2.6.6

拉线距高比及地锚位置测定应符合下列要求:

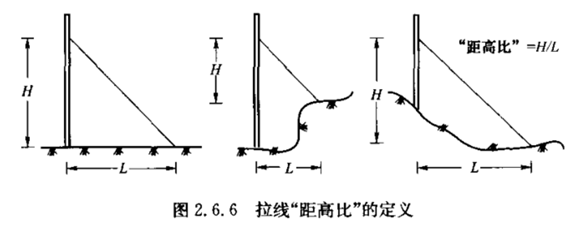

1.电杆上装拉线点与电杆形成的夹角通常用“距高比”来表示。

2.拉线“距高比(L:H)”通常取1:1,拉线入地即地锚出土位置依照拉线方向不能左、右改变外,可依地势采取不同“距高比”作前后移动。

拉线距高比及地锚位置测定应符合下列要求:

1.拉线的“距高比”定义见图2.6.6。

图2.6.6 拉线“距高比”的定义

2.6.7

高桩拉线及吊板拉线的测定应符合下列要求:

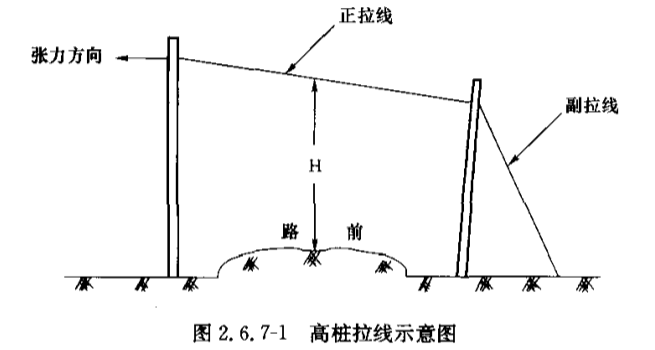

1.角杆或双方拉线的拉线方向上,如遇拉线需跨越道路或其他障碍物(如平房)时,需采用高桩拉线,如图2.6.7-1所示。高桩拉线正拉线的高度应符合附录B的要求。

图2.6.7-1 高桩拉线示意图

2.人行道上无法按正常“距高比”选定拉线入地点时,可采用吊板拉线,吊板拉线如图2.6.7-2所示。

图2.6.7-2 吊板拉线示意图

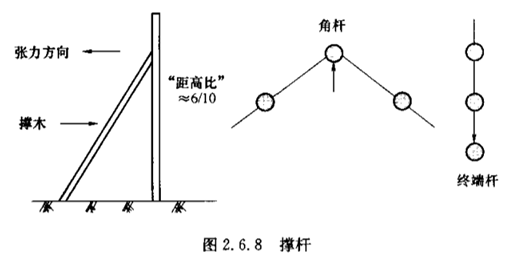

2.6.8

撑杆的测定应符合下列要求:

1.角杆外侧无法做拉线时,可改做撑杆。撑杆宜采用经防腐处理的木杆装在角杆内侧的转角平分线上,如图2.6.8所示。

2.终端杆无法做顶头拉线时,也可在线路顺线侧做撑杆,撑杆的距高比一般取0.6。

图2.6.8 撑杆

3 杆路建筑规格设计

3.1 杆路建筑规格设计要求

3.1.1

杆路建筑规格应按杆路所经过地区的气象负荷区以及杆上架挂光(电)缆的负载来设计。

光(电)缆及吊线上结冰的形状是不规则的,设计时宜按结冰凌外形估算平均结冰凌的厚度或根据现场调查采集样品称重量求得;线路路由附近或较大范围内无气象台(站)或无风速记载资料可查时,可按附录D中的风力分级表所列数据、特征来判断、估计风速的大小。

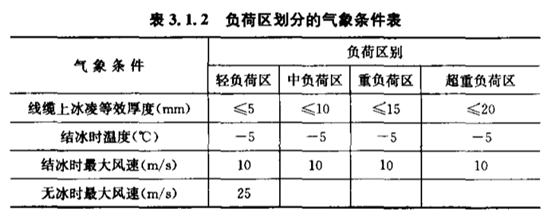

3.1.2

依所经地区的风速、吊线或光(电)缆上冰凌厚度,通信线气象负荷区划分为轻负荷区、中负荷区、重负荷区、超重负荷区等四类。负荷区划分的气象条件见表3.1.2。

表3.1.2 负荷区划分的气象条件表

注:

① 冰凌的密度为0.9g/cm³,如果是冰霜混合体,可按其厚度的1/2折算冰厚。

② 最大风速应以气象台自动记录10min的平均最大风速为计算依据。架空线路的负荷区,应根据建设地段的气象资料,按照平均每10年为一周期出现的最大冰凌厚度和最大风速选定。个别冰凌严重或风速超过25m/s的地段,应根据实际气象条件,单独提高该段线路的建筑标准,不应全线提高。

3.1.3

杆路中出现个别地段特殊气象条件时,该地段的杆路建筑规格可单独选用气象负荷区或单独进行特殊设计。

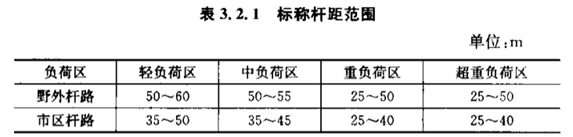

3.2 杆距的选定

3.2.1

工程设计应按杆上负载和所经过地区负荷区和地理环境选定标准杆距。标准杆距可在表3.2.1标称杆距范围内选择。

表3.2.1 标称杆距范围

3.2.2

长杆档划分和加固应符合以下要求:

1.架空电缆线路的杆距在轻负荷区超过60m、中负荷区超过55m、重负荷区超过50m时,应采用长杆档建筑方式。

2.架空光缆线路的杆距超过标准杆距25%~100%时,应采用长杆档建筑方式,超过标准杆距100%的杆距应采用飞线装置。

3.长杆档应采用相应的加强措施,一般可加装拉线或根部加固。

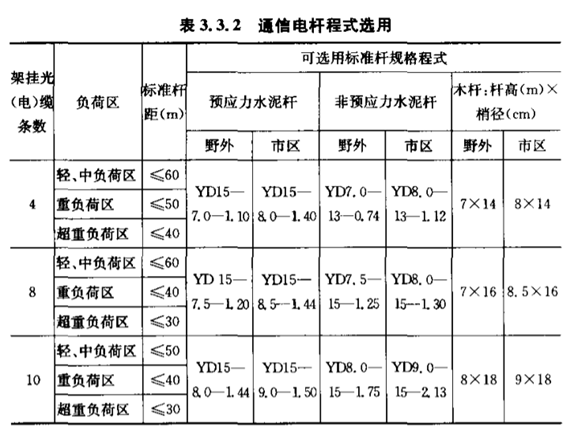

3.3 电杆程式的选择

3.3.1

新建杆路应首选水泥电杆,木杆或撑杆应采用注油杆或根部经防腐处理的木杆。

1.根据我国国情,从节约木材出发,新建杆路应首选水泥杆,其中优选环形预应力混凝土电杆,其次选用环形钢筋混凝土电杆。

2.个别情况(如接杆、原木杆线路个别换杆)或特殊地区(如可就近取材、节省运输费)等原因,可采用木杆,但不允许用未经防腐处理的木杆。

木杆防腐以工厂注油方法的效果最好。采取其他防腐措施时应注意不得采用影响环境或对人畜有伤害的防腐剂。

3.3.2

电杆程式的选用应符合下列要求:

1.根据杆路预期最终架挂光(电)缆数量、所在环境(野外或市区)及电杆埋深要求选定杆高,依所在负荷区及杆上负载选定杆距和电杆规格(电杆梢径)。

2.通信杆路常用电杆规格程式见附录F。

3.电杆规格必须考虑设计安全系数K,水泥杆K≥2.0,注油木杆K≥2.2。

4.杆路上的标准杆程式一般可按表3.3.2选用。

表3.3.2 通信电杆程式选用

4.表中推荐的电杆程式,杆高已考虑满容量时最下一层缆线在最大垂度时离地面高度即野外大于3m、市区大于4.5m的间隔要求;电杆强度(容许弯矩)满足以每条光(电)缆的直径为30mm、吊线为7/3.0mm的规格满负载时要求。

3.3.3

电杆强度的计算方法

1.通信用电杆强度指电杆出土位置的负载弯矩,按式(3.3.3-1)计算:

![]()

式中:

M——电杆出土处的负载弯矩(N·m);

M——由于杆上架挂的光电缆及吊线上风压产生的弯矩(N·m);

M——由于电杆自身上风压产生的弯矩(N·m);

M——由于M1作用电杆产生挠度而产生的弯矩(N·m)。

2.电杆负载弯矩计算应符合下列要求:

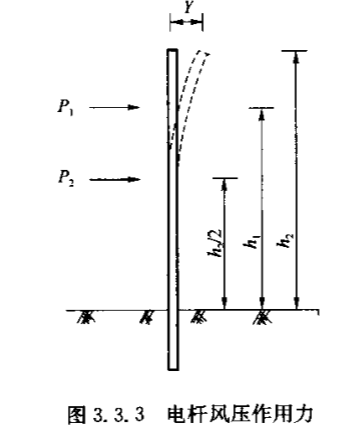

(1) 电杆风压作用力如图3.3.3所示。

(2) 杆上光(电)缆及吊线风压负载弯矩M1按式(3.3.3-2)计算:

![]()

![]()

图3.3.3 电杆风压作用力

式中:

P——电杆上光(电)缆及吊线上风压的水平合力(N);

K——空气动力系数,对于杆上架设的圆形体K1=1.2;

h——风速高度折算系数,按杆上架挂高度6m折算,h3=0.88;

V——风速(m/s);

b——冰凌厚度(mm);

n——电杆上架挂光(电)缆数量;

n——电杆上架挂吊线数量;

d——电杆上架挂光(电)缆外径;

d——电杆上架挂吊线外径;

h——水平合力点距地面高度(m);

L——计算杆距(m)。

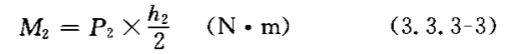

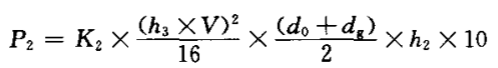

(3) 杆身风压负载弯矩M2按式(3.3.3-3)计算:

式中:

P——电杆风压的水平合力(N);

H——电杆的地面杆高(m);

K——电杆杆身的空气动力系数,K=0.7;

d——电杆梢径(mm);

d——电杆根部地面出土处直径(mm)。

(4) M按式(3.3.3-4)计算:

![]()

式中:

Y——由M作用使电杆产生的挠度(m);

Y——由M作用使电杆产生的挠度(m);

G——杆上架挂重量(N);

G——电杆自身重量(N)。

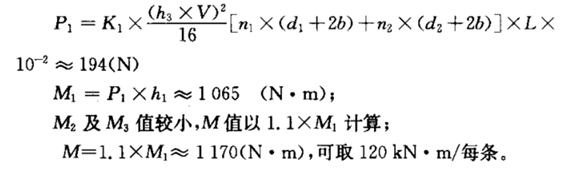

1.电杆强度设计通常只计算杆路直线上标准杆高的中间杆,由于中间杆前后两个杆距相等时的电杆顺线负载相同,因此一般仅考虑电杆的侧面风压负载,其他各种情况增加电杆负载时,通过加强装置(杆根加强或加装拉线)承载。中间杆强度设计计算示例如下(计算结果仅供参考):

(1) 假设条件如下:

① 电杆程式:电杆高8m,埋深1.5m。

② 水平合力点距地面高度h=5.5m。

③ 架挂光(电)缆外径d=20mm,7/2.2mm钢绞吊线d=6.6mm;或d=30mm,7/3.0mm钢绞吊线d=9.0mm。

④ 中负荷区:冰凌厚度b=10mm,计算风速V=10m/s。

⑤ 杆距:L=50m。

(2) 计算结果

① 架挂光(电)缆外径d=20mm,7/2.2钢绞线吊线d=6.6mm时

② 架挂光(电)缆外径d=30mm,d=9.0mm时

M≈1.75(kN•m)

(3) 按杆上负载光(电)缆数量及附录F中电杆允许弯距选用电杆程式。

3.4 拉线安装设计

3.4.1

在杆路中下列电杆应安装拉线来增加杆路建筑强度:

1.角杆;

2.终端杆、分线杆;

3.长杆档两侧的电杆;

4.跨越铁路及高等级公路两侧的电杆;

5.坡度变更大于20%的吊杆档;

6.抗风杆及防凌杆;

7.杆高大于12m的电杆;

8.其他杆位不够稳固的电杆。

3.4.2

拉线安装设计应符合下列要求:

1.通信线路用拉线一般采用7股镀锌钢绞线,其规格程式见附录G。

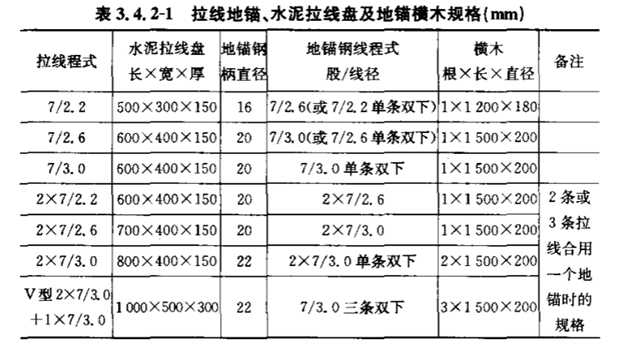

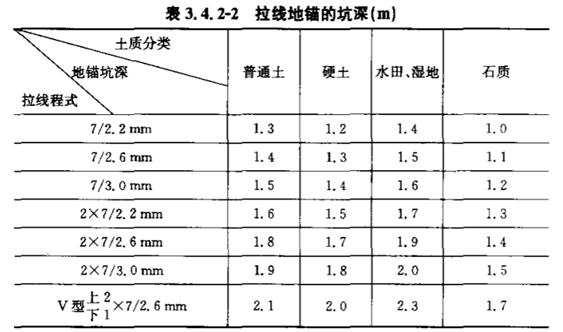

2.水泥杆杆路拉线地锚宜采用地锚钢柄及水泥拉线盘;木杆杆路宜采用钢绞线和横木。地锚钢绞线程式应比拉线程式大一级或用同程式2根钢绞线。拉线地锚、水泥拉线盘及地锚横木的规格应符合表3.4.2-1的要求。

表3.4.2-1 拉线地铺、水泥拉线盘及地铺横木规格(mm)

3.拉线地锚的坑深应符合表3.4.2-2的要求。

表3.4.2-2 拉线地铺的坑深(m)

4.拉线在电杆上的安装及与地锚的连接可用夹板法(三眼双槽钢绞线夹板)、卡固法(U型卡子)或另缠法(3.0mm镀锌钢线缠扎)。

5.在人行道上应尽量避免使用拉线。如需要安装拉线,拉线及地铺位于人行道或人车经常通行的地点,应在离地面高2.0m以下的部位用塑料管或毛竹筒包封,在塑料管或毛竹筒外面并用红白相间色作告警标志。

拉线安装设计应符合下列要求:

5.在市区人行道或人车经常通过的地点,角深≤2.5m的角杆可不装角杆拉线,角深大于2.5m的角杆宜采用吊板拉线方式。

3.4.3

角杆拉线应符合下列要求:

1.角深不大于13m的角杆,可安装1根与光(电)缆吊线同一程式的钢绞线作拉线。

2.下列情况的角杆应采用比吊线高一级的钢绞线作拉线或与吊线同一程式的2根钢绞线作拉线:

(1) 角深大于13m的角杆;

(2) 拉线距高比在3/4~1之间且角深大于10m或距高比小于1/2且角深大于6.5m的电杆。

3.4.4

终端杆的每条吊线应装设1根顶头拉线,顶头拉线程式应采用比吊线程式高一级的钢绞线。

3.4.5

分线杆在分线光(电)缆方向的反侧加顶头拉线,顶头拉线采用比分支吊线程式大一级的钢绞线作拉线。

3.4.6

跨越铁路的两侧电杆应装设一层三方拉线,其中双方拉线可采用7/2.2mm钢绞线,顺线拉线为7/3.0mm的钢绞线。

3.4.7

长杆档两侧的电杆应装设顶头拉线,顶头拉线程式应采用比吊线程式高一级的钢绞线。

3.4.8

坡度变更大于20%的吊档杆可采用7/2.2mm钢绞线作双方拉线,地势限制时双方拉线可以作顺线安装。

3.4.9

杆高大于12m的电杆(接杆)应装设一层7/2.2mm钢绞线作双方或四方拉线,如为三接杆则应在每一个接杆处增加一层双方或四方拉线。

3.4.10

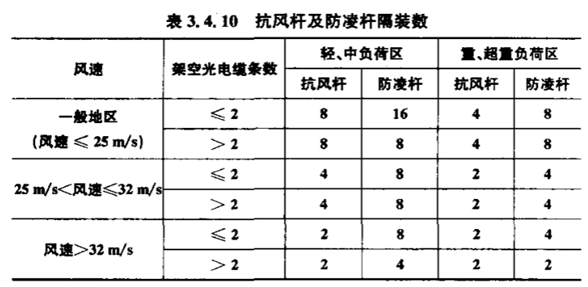

架空通信线路应相隔一定杆数交替设立抗风杆和防凌杆,其隔装数应符合表3.4.10的要求。

表3.4.10 抗风杆及防凌杆隔装数

按我国东南沿海地区的经验,杆路增加抗风拉线对防止台风等自然灾害的损害有明显作用,因此,表3.4.10增加了风速>25m/s及32m/s两档的抗风杆及防凌杆的隔装数。

3.4.11

抗风杆装置应采用一层双方拉线,拉线程式为同杆上吊线中最大一种吊线程式;防凌杆装设一层四方拉线,其侧面拉线程式同抗风杆拉线、顺线拉线为7/3.0mm钢绞线。

3.4.12

角杆拉线不能完全替代抗风杆,遇装设拉线(或撑杆)的角杆或规定装设点的地形无法装设拉线时,可将抗风杆及防凌杆前移1~3个杆位,并从该杆重新计数。

3.4.13

市区杆路可不装设抗风杆及减少防凌杆安装数。

市区人行道上一般无法加装抗风/防凌杆拉线。考虑到市区杆距较短,房屋、行道树等对风力有屏蔽作用,可不装设抗风拉线,但如遇较长的连续直线档或冰凌严重地区,需适当加装防凌顺线拉线。

3.4.14

松土、沼泽地等经常淹积水、塌陷滑坡等地点的电杆,在安装杆根加强装置仍不够稳固时,可加装双方拉线来加固。

在松土、沼泽地等经常淹积水、塌陷滑坡等地点安装拉线,同样要考虑拉线地锚的稳固措施。

3.4.15

终端杆前一档可设立辅助终端杆(也称泄力杆)安装1根7/3.0mm钢绞线的顺线拉线。

为减轻终端杆的电杆负载,可在终端杆前面一档电杆加装辅助终端拉线等,该电杆通常称辅助终端杆或泄力杆。

3.5 接杆设计

3.5.1

木杆接杆应符合下列要求:

1.木杆单接杆的下节杆梢径不得小于上节杆根径的3/4;品接杆的下节杆梢径不得小于上节杆梢径。

2.三接杆的最下部接口应用品接杆;上部各接口用单接杆方式,并加装双方或四方拉线。

3.5.2

水泥杆接杆应符合下列要求:

1.水泥杆接杆一般采用“等径水泥杆”叠加接长,等径杆规格见附录F。

2.接续可采用钢板圈、法兰盘、焊接或其他方式。

3.超过两个接头的接杆,上部接头处应加装双方或四方拉线

3.5.3

水泥杆杆顶槽钢接高应符合下列要求:

1.水泥杆杆顶接高采用100×48×5.3mm镀锌槽钢及接高抱箍安装。接高高度不超过1m时,可采用单槽钢接高方式;接高高度超过1m但不超过2m时,采用双槽钢接高。终端杆、角杆等不宜采用槽钢接高方式。

2.接高单槽钢装在电杆的顺线方向,槽钢上应预留吊线穿钉孔;双槽钢装在电杆的两个侧向。水泥杆杆顶接高安装方式及器材见附录H。

3.6 电杆根部加固及保护设计

3.6.1

下列电杆应装置根部加固或保护:

1.土质松软地点的角杆、抗风/防凌杆及跨越铁路两侧的电杆、坡度变更大于20%的电杆、接杆。

2.松土、沼泽地、斜坡等杆位不够稳固的地点,经常受水淹或可能受洪水冲刷的地点。

3.6.2

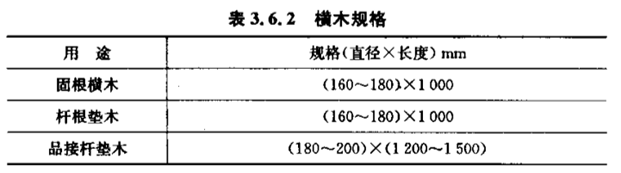

木杆线路一般在杆根侧面安装固根横木或杆根底部安装 垫木来加固,横木及垫木应用注油或经其他防腐处理的,其规格应符合表3.6.2的要求。

表3.6.2 横木规格

3.6.3

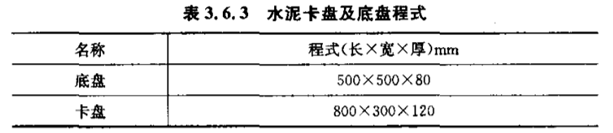

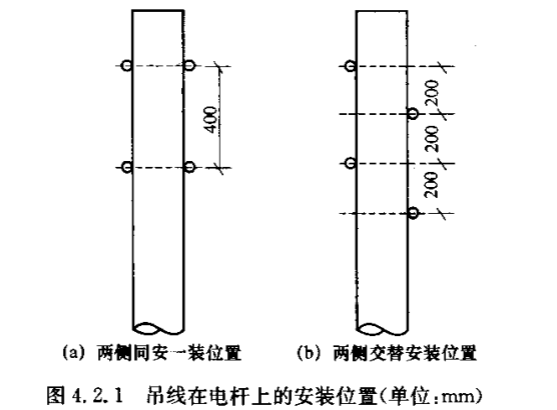

水泥杆线路一般在杆根侧面安装水泥卡盘或杆根底部安装水泥底盘来加固,水泥卡盘及底盘程式见表3.6.3。

表3.6.3 水泥卡盘及底盘程式

注:卡盘安装采用“U”型卡盘抱箱。

3.6.4

下列电杆应装设单横木或单卡盘:

1.角深小于13m的角杆、抗风杆;

2.跨越铁路两侧的电杆、终端杆前一档的辅助终端杆;

3.松土地点的电杆或坡度变更大于20%的吊杆档。

3.6.5

下列电杆应装设单垫木或底盘:

1.接杆、撑杆;

2.立在沼泽地的电杆、坡度变更大于20%的抬杆档。

3.6.6

下列木杆应装设双横木或水泥杆装设卡盘及底盘:

1.角深大于13m的角杆、防凌杆;

2.终端杆。

3.6.7

不可避免时,下列情况需要做杆根保护措施:

1.斜坡、滑坡地点的电杆,可以做木围桩保护;

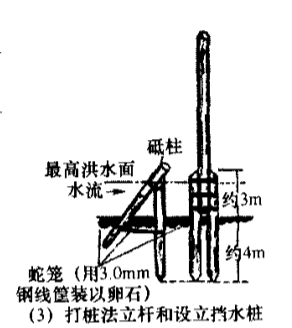

2.水淹或土壤易流失地点的电杆可以做石笼保护;

3.河中立杆可能受洪水冲刷地点,可用打桩法并在水流方向上游2~3m处设立挡水桩;木围桩、石笼及打桩法立杆见附录J。

3.7 杆上附装其他设施时的电杆设计要求

3.7.1

电杆上附装接入网室外型设备、分线箱、交接箱或其他体积较大、重量较重的装置时,应对该电杆作特殊设计。

3.7.2

电杆上附装设备应符合YD/T 5139-2005《有线接入网设备安装工程设计规范》的规定。

3.8 防护及接地

3.8.1

强电线路影响及防护设计要求应符合下列要求:

1.架空电缆及含金属导线或有金属构件而无金属导线的光缆与中心点接地的110kV以上架空输电线平行或与发电厂及变电站的地线网、高压杆塔的接地装置接近时,应考虑输电线故障和工作状况时由电磁感应、地电位升高等因素对通信导线或金属构件的危险影响;与不对称强电线路(如电气铁路滑接线)平行时应考虑其正常运行时对通信线的危险影响和干扰影响。

2.遇有上述情况时,应按水电部和信息产业部(原邮电部)相关标准、规范和协议进行避让,无法避让时应按YD 5102-2005《长途通信光缆线路工程设计规范》做防护设计。

3.与输电线(除用户引入被复线外)交越时,通信线应在输电线下方通过并保持规定的安全隔距(见附录B);交越档两侧的架空光(电)缆杆上吊线应做接地,杆上地线在离地高2.0m处断开50mm的放电间隙,两侧电杆上的拉线应在离地高2.0m处加装绝缘子,做电气断开。

3.8.2

防雷设计应符合下列要求:

1.在雷暴日数大于20的空旷区域或郊区,架空光(电)缆应做系统的防雷保护接地。

2.每隔250m左右的电杆、角深大于1m的角杆、飞线跨越杆、杆长超过12m的电杆、山坡顶上的电杆等应做避雷线,架空吊线应与地线连接。

3.每隔2km左右,架空光(电)缆的金属护层及架空吊线应做一处保护接地,2km范围内的电缆接头盒处的金属屏蔽层应做电气连通。

4.市郊或郊区装有交接设备的电杆应做避雷线。

5.重复遭受雷击地段的杆档应架设架空地线,架空地线每个50~100m接地一次。

3.8.3

杆上地线应高出电杆100mm,木杆可用4.0mm钢线沿电杆卡固入地;有拉线的电杆,可利用拉线人地。水泥杆有预留接地螺栓的,可接在接地螺栓入地;无接地螺栓的,可在杆顶接电杆钢筋入地。

3.9 号杆

3.9.1

长途光缆通信线路工程电杆的编号宜符合下列原则:

1.电杆的编号宜由北向南或由东向西。

2.杆路宜以起吃点地点名称独立编号。

3.同一段落有两趟及两趟以上的杆路时,可将各路分别编号。

4.中途分支的线路宜单独编号,编号从分线点开始。

3.9.2

本地光(电)缆通信线路工程电杆的编号宜符合下列原则:

1.市区电杆宜以街道及道路名称顺序编号;同一街道两端都有杆路而中间尚无杆路衔接时,应视中间段距离长短和街道情况预留杆号。

2.里弄、小街、小巷及用户院内杆路杆号,以分线杆分线方向编排副号。

3.市郊及郊区的电杆宜以杆路起吃点地点名称独立编号。

3.9.3

杆号应面向道路的一侧,如果电杆两侧均有道路,宜以该杆路所沿着的道路为准,如果某段杆路离所沿道路较远而线路改沿小路时,则杆号宜面向小路一侧。

3.9.4

水泥电杆可用喷涂或直接书写的号杆方式,木杆用钉杆号牌方式。

3.9.5

光(电)缆通信线路工程电杆杆号的编写的主要内容应符合下列规定:

1.业主或资产归属单位。

2.电杆的建设年份。

3.中继段或线路段名称的简称或汉语拼音。

4.市区线路的道路及街道的名称。

3.9.6

杆号编写要求应符合下列规定:

1.电杆序号应按整个号码填写,不得增添虚零。

2.在原有线路上增设电杆时,在增设的电杆上采用前一位电杆的杆号,并在它的下面加上分号。

3.原有杆路减少个别电杆时,一般可保留空号,不另重新编杆号。

4.水泥杆上编号的最后一个字或号杆牌钉在木杆上的最下沿,宜距地面2m,市区宜为2.5m,特殊地段可酌情提高或降低。

5.高桩拉线和撑杆都不应编列号码,填写业主或资产归属单位及建设年份。

4 架空光(电)缆吊线规格设计

4.1 架空光(电)缆安装方式

4.1.1

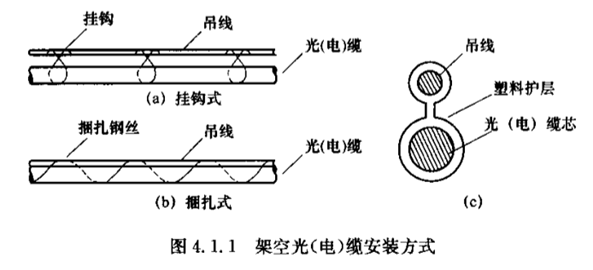

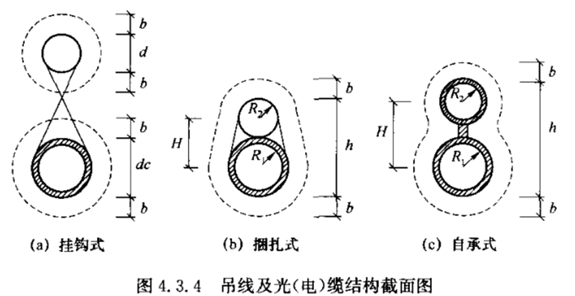

架空光(电)缆有挂钩式、捆扎式和自承式三种方式,见图4.1.1(a)~4.1.1(c)。

4.1.2

挂钩式或捆扎式的支撑吊线应悬挂在预定高度和间隔的电杆之间,并固定在电杆上,光(电)缆用电缆挂钩吊挂或用钢丝捆扎在支撑吊线上,见图4.1.1(a)及图4.1.1(b)。

4.1.3

“8”字形自承式光(电)缆由光(电)缆单元、吊线单元及连接两者之间的吊带三部分组成,其吊线直接固定在电杆上,见图4.1.1(c)。

4.1.4

挂钩式、捆扎式的1条吊线宜架挂1条光(电)缆;特殊情况下,通过复核吊线强度并在吊线承载强度范围内,可再增加架挂光(电)缆。

4.1.5

电缆挂钩的安装间距为500mm,挂钩程式见附录F;捆扎式宜用线径0.9~1.2mm钢丝缠绕,在沿海或有腐蚀气体的地区应采用防腐蚀合金钢丝。

图4.1.1 架空光(电)缆安装方式

我国目前还没有捆扎式钢丝的标准和定型产品,表4.1.5摘录了美国吉美通机械产品有限公司产品资料,供参考。

表4.1.5 插扎式钢丝规格

4.2 架空光(电)缆及吊线安装要求

4.2.1

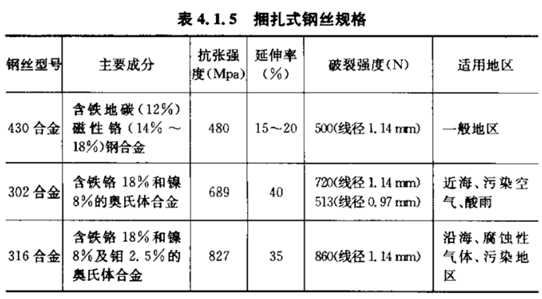

架空光(电)缆及吊线应安装在线路顺线方向电杆的侧面, 在电杆两侧同一高度位置或上下交替安装,见图4.2.1。

图4.2.1 吊线在电杆上的安装位置(单位:mm)

在电杆两侧同一高度位置各架挂1条光(电)缆,较为节约电杆高度及安装器材,但在只架设1条光(电)缆时,也应配置2片有头抱箱片或用有头穿钉。

4.2.2

吊线用吊线抱箍或穿钉固定在电杆上,抱箍上安装三眼单槽钢夹板夹固吊线。无穿钉眼的水泥杆应采用吊线抱箍方式,有穿钉眼的水泥杆或木杆宜用穿钉方式。

4.2.3

电杆两侧同一位置安装吊线应采用双吊线抱箍或无头穿钉;交替安装方式每条吊线用一个单吊线抱箍或有头穿钉安装,吊线抱箍及穿钉规格应符合附录N的要求。

4.2.4

吊线终端及辅助终结

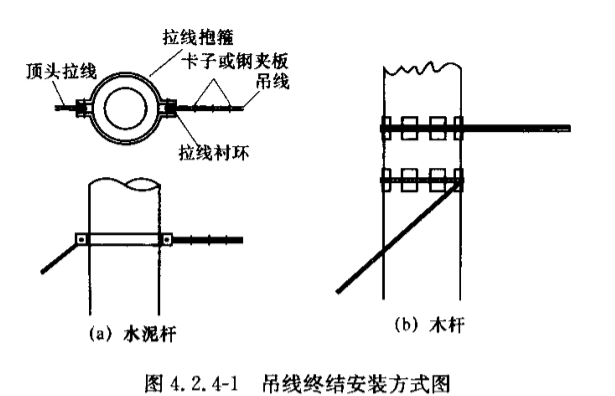

1.吊线在终端杆上做终结,见图4.2.4-1安装方式。水泥杆上吊线终端可用拉线抱箍,反向安装顶头拉线;木杆则吊线钢绞线缠杆一圈。

2.吊线终结在水泥杆上常用钢绞线卡子或三眼双槽夹板,木杆常用3.0mm钢丝缠扎。

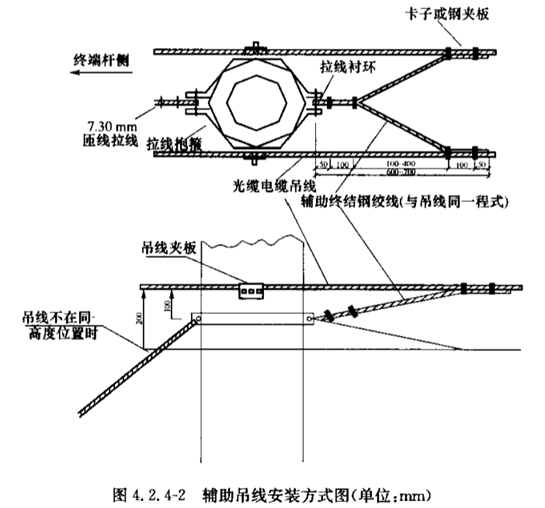

3.在终端杆前一档的电杆宜做辅助终结。辅助终端杆在面向终端一侧安装顺线拉线1条,面向终端杆反侧加装辅助吊线,见图4.2.4-2。

图4.2.4-1 吊线终结安装方式图

图4.2.4-2 辅助吊线安装方式图(单位:mm)

吊线终端及辅助吊线的夹固方式见YD/T 5138-2005《本地通信线路工程验收规范》的要求。

4.3 吊线强度计算

4.3.1

架空光(电)缆支撑吊线宜用7股镀锌钢绞线。

4.3.2

依据吊线及架挂光(电)缆的重量、气象条件的负载、架挂杆距及钢绞线的机械物理性能,选择钢绞线的规格程式。

4.3.3

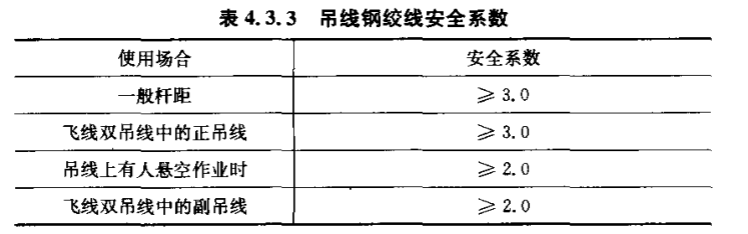

选用吊线钢绞线规格必须考虑设计安全系数K,K值按表4.3.3取定。

表4.3.3 吊线钢绞线安全系数

4.3.4

吊线强度计算。

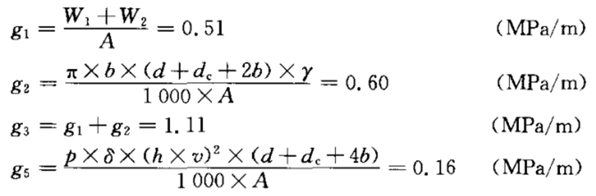

1.吊线的单位负载

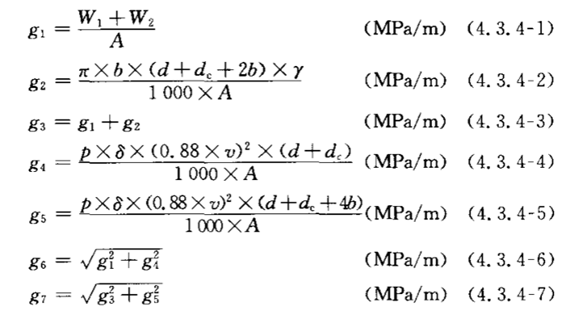

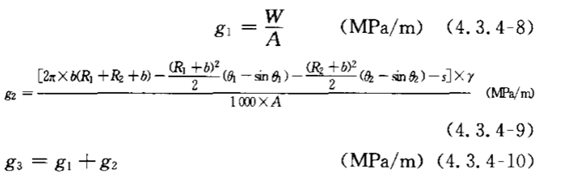

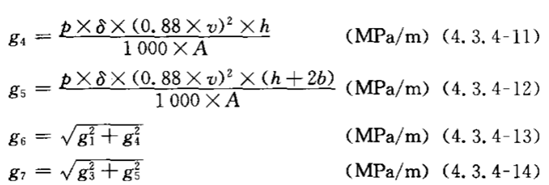

(1) 挂钩式吊线的单位负载按以下公式计算:

式中:

g——光(电)缆及吊线与挂钩自重产生的吊线单位长度的应力;

g——冰凌荷载作用在吊线单位长度的应力;

g——光(电)缆、吊线及冰凌荷载产生的吊线单位长度的应力;

8——无冰凌时风压作用在吊线单位长度上的应力;

g——有冰凌时风压作用在吊线单位长度上的应力;

g——原始荷载及无冰凌时风压作用在吊线单位长度产生的应力;

g——原始荷载、冰凌荷载及风压作用在吊线单位长度产生的应力;

W——吊线每米长度(包括电缆挂钩)的自重(N/m);

W——光(电)缆每米长度的自重(N/m);

A——吊线截面积(mm²);

b——冰凌厚度(mm);

d——吊线直径(mm);

d——光(电)缆直径(mm);

γ——冰凌密度,取0.9(g/cm³);

μ——气象台(站)记录的风速(m/s)(测速仪标高为12m);

δ——空气动力系数(取1.2);

p——风压系数(0.6N/s²/m²);

0.88——按电杆上吊线架设平均高度与风速测速仪高度比较考虑的高度系数,吊线高度一般按距地面5~6m,取0.88。

(2) 捆扎式及自承式吊线的单位负载按以下公式计算:

式中:

g——自承式或缠绕式光(电)缆及吊线自重产生的吊线单 位长度的应力;

g——冰凌荷载作用在吊线单位长度的应力;

g——自承式或缠绕式光(电)缆、吊线及冰凌荷载产生的吊线单位长度的应力;

g——无冰凌时风压作用在吊线单位长度上的应力;

g——有冰凌时风压作用在吊线单位长度上的应力;

g——原始荷载及无冰凌时风压作用在吊线单位长度产生的应力;

g——原始荷载、冰凌荷载及风压作用在吊线单位长度产生的应力;

W——自承式光(电)缆每米总重量(含吊线、光/电缆、塑料护套的全部重量)或缠绕式安装的光(电)缆每米总重量(含吊线、光(电)缆、缠绕线的全部重量)(N/m);

A——吊线截面积(mm²);

b——冰凌厚度(mm);

R——光(电)缆截面半径(mm);

R——吊线截面半径(mm);

S——吊带截面积=吊带高×吊带宽(mm²);

θ——光/电缆弓形面积所对圆心角(弧度),以下式计算:

θ——吊线弓形面积所对圆心角(弧度),以下式计算:

H——光(电)缆和吊线之间的园心距离(mm);

h——自承式或缠绕式光(电)缆全高(mm);

γ——冰凌密度,取0.9(g/cm³);

μ——气象台(站)记录的风速(m/s)(测速仪标高为12m);

δ——空气动力系数(取1.2);

p——风压系数(0.6N/s²/m²);

0.88——按电杆上吊线架设平均高度与风速测速仪高度比较考虑的高度系数,吊线高度一般按距地面5~6m,取0.88。

2.基础应力δ;

取吊线吊挂光(电)缆后,在无冰、无风、最低温度-40℃时的应力作为基础应力8,这时钢绞线的安全系数K取3.5。

3.计算临界杆距L

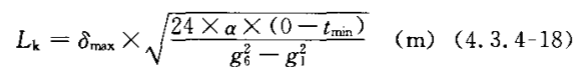

计算临界杆距,以确定吊线最大应力δ出现的条件。

(1) 在有冰时判断

式中:

α——钢绞线温度系数(12×10);

t——最低温度(-40℃);

当实际杆距L<L,则δ出现在最低温度时;

当实际杆距L>L,则δ出现在有冰时。

(2) 在无冰时判断δ出现在最大风速(假定出现最大风速25m/s时最低温度为0℃),还是在最低温度(一20℃)时,其临界杆距L按下列公式计算:

式中:

α——钢绞线温度系数(12×10)

t——最低温度(-20℃)

当实际杆距L<L,则δ出现在最低温度时;

当实际杆距L>L,则δ出现在最大风速时。

4.计算临界温度

计算临界温度,以确定吊线最大垂度出现的条件。为判断最大垂度是出现在-5℃有冰时,还是出现在最高温度+40℃时,其临界温度t按下列公式计算:

式中:

δ-5——-5℃有冰凌无风时吊线的应力(MPa);

β——钢绞线的弹性系数(50×10);

其他符号意义同前。

当最高温度t>t时,最大垂度出现在最高温度+40℃;

当最高温度t<t时,最大垂度出现在-5℃有冰无风。

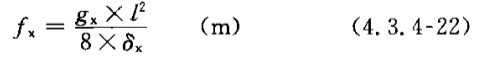

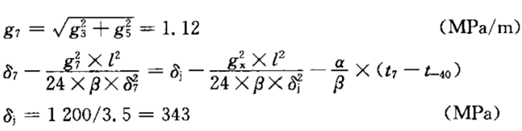

5.计算最大负载时的吊线应力δ

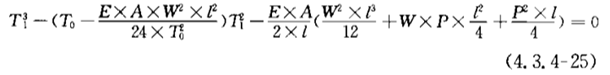

式中:

t——出现δ律法规时的温度(℃);

t——出现最大负载时的温度(℃);

l——实际杆距(m);

g——出现δ时的单位长度的应力(MPa/m)。

6.吊线架挂光(电)缆后最大负载时的安全系数K

![]()

式中:

δ——吊线(钢绞线的极限强度N/mm²)。

7.计算最大垂度f

8.如计算结果安全系数不符合表4.3.3的要求或当最大垂度fx>1×2%时,应换用较大一级钢绞线(吊线),再重复式(4.3.4-1)~式(4.3.4-7)的计算。

9.计算吊线空载时(未挂缆并在无冰无风时)各种温度下的应力δ

式中:

g——各种温度下吊线空载时的荷载(指吊线自重和风雪荷载);

t——与δ相应的温度。

10.计算吊线空载时各种温度下吊线的垂度f

式中:

各符号意义同前。

11.计算挂钩式吊线上有人悬空作业时增加的集中荷载的应力T

集中荷载按1人加上所带工具总重800N计算;人在吊线上悬空作业时按无冰最低温度-10℃考虑。计算结果应符合表4.3.3的安全系数的要求。

式中:

T——未加集中荷载时光(电)缆及吊线自重作用引起的吊线张力(N);

E——钢绞线的弹性模量(2×10N/mm²);

W——光(电)缆及吊线单位自重(N/m);

P——操作人员及所带工具自重(N);

A——钢绞线截面积(mm²);

l——杆距(m)。

吊线强度计算。

1.吊线的单位负载

(2)捆扎式及自承式光(电)缆的结构和安装方式与挂钩式不同,结冰凌和风压也不同,结构及截面见图4.3.4。

图4.3.4 吊线及光(电)缆结构截面图

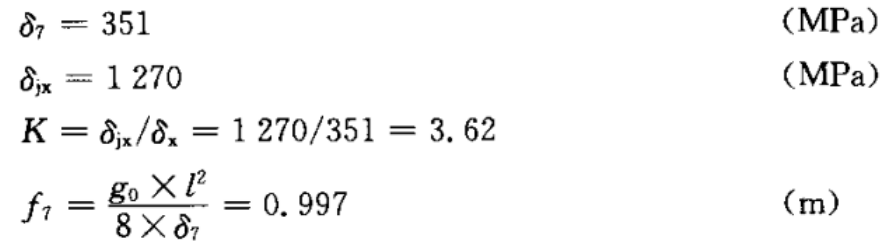

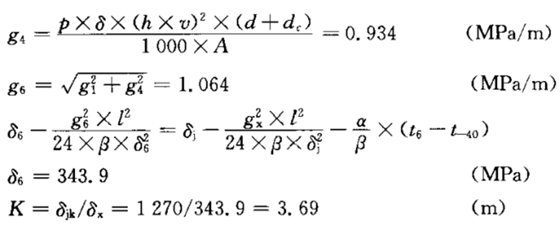

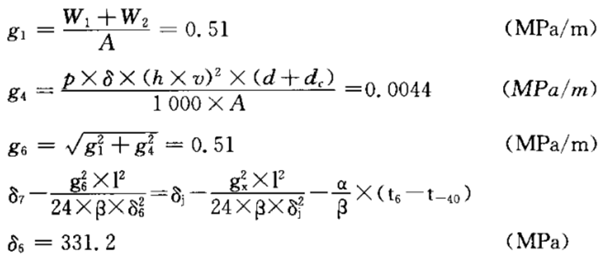

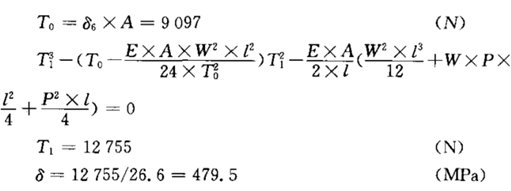

吊线强度计算示例如下(计算结果仅供参考):

1.假设条件

(1) 中负荷区:b=10mm(出现在-5℃);

(2) L=50m;

(3) 吊线7/2.2mm钢绞线,W1=2.1N/m,d=6.6mm,A=26.6mm²;

(4) 架挂HYA300-0.4:W2=11.5N/m,dc=30mm。

2.计算过程

计算结果

结论:符合要求

(3) 如最大风速35m/s地区(出现在20℃,无冰),其他条件同上。

(4) 吊线有人悬空作业时,在无冰,-10℃,风速5m/s,其他条件同上。

K=1270/479.52.65。考虑到作业人员安全,吊线程式最小应为7/2.2mm钢绞线。

(5) 常用挂钩式安装施工是吊线和光电缆分两个工序操作,吊线的原始安装垂度应符合附录L的要求。

(6) 自承式光缆设计计算中,还应考虑随张力、温度变化引起光纤的应变和衰减变化等应符合相关标准的规定。

5 长杆档及飞线设计要求

5.1 长杆档设计要求

5.1.1

长杆档的杆距范围应符合3.2.2条的规定。

5.1.2

长杆档两侧的电杆杆高配置应考虑由于杆距加大而引起的光(电)缆垂度增大的影响,杆上最低一层光(电)缆在最大垂度时与地面及其他建筑物的隔距应符合附录B的规定。

5.1.3

长杆档电杆加强设计应符合下列要求:

1.在长杆档两侧电杆的反侧方向上加装顶头拉线1条,超过标准杆距50%或风力超过10m/s的地区,宜装三方拉线一层。

2.顶头拉线采用7/3.0mm钢绞线,三方拉线中的双方拉线采用7/2.2mm钢绞线。

3.电杆根部应加装卡盘或固根横木。

5.1.4

长杆档辅助终结设计应符合下列要求:

超过标准杆距50%的长杆档两侧的电杆上应在面向长杆档侧加装与吊线同一程式的辅助吊线钢绞线,安装方式应符合4.2.4条要求。

5.2 飞线设计要求

5.2.1

飞线跨越杆距应符合以下要求:

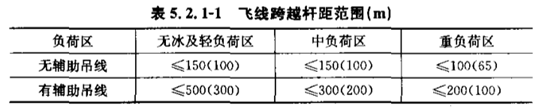

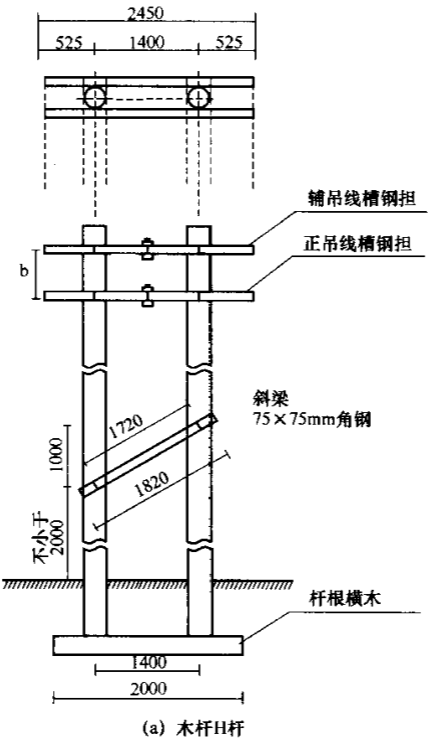

1.超过长杆档杆距的飞线跨越杆距范围见表5.2.1-1。

表5.2.1-1 飞线跨越杆距范围(m)

注:

① 超重负荷区不宜做飞线跨越,需要时应做特殊设计。

② 当每条吊线架挂的电缆重量大于250kg/km时,适用表中括号内数值范围,重量超过500kg/km的电缆不宜做架空飞线跨越。

2.飞线跨越档吊线负载大于1条钢绞线强度要求时,应加装辅助吊线,正吊线和辅助吊线程式按光(电)缆重量、跨越杆距、气象条件等来设计,应符合表5.2.1-2的要求。

表5.2.1-2 飞线跨越档吊线用钢绞线程式

飞线跨越杆距

1.飞线跨越杆距范围的限值主要考虑杆距加长后吊线及光(电)缆的垂度加倍增大而造成杆高设计困难。

5.2.2

飞线跨越杆杆高除一般要求外,应考虑以下因素:

1.跨越杆杆位的地势与所跨越的河流、山谷飞越其他建筑物的高程差;

2.上下光电缆吊线的间距由普通的0.4m增大到0.6m;

3.随跨距增大的吊线与光(电)缆的垂度;

4.正辅吊线的间距;

5.埋深的加大

6.最下一层光(电)缆与其他建筑物的间距符合附录B的规定。

飞线跨越杆杆高的选择应以杆路最终负载、最下层光(电)缆在最大垂度时来计算,飞线吊线的原始安装垂度应符合附录L的要求。

5.2.3

吊线及垂度应满足以下要求:

1.加装辅助吊线后,正吊线和辅助吊线的钢绞线强度合并计算;

2.无光(电)缆负载时,钢绞线吊线垂度应符合附录L的要求;挂缆后的垂度可用吊线垂度再增加0.5~1.0m考虑。

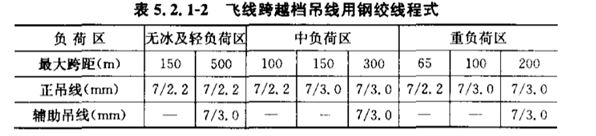

飞线跨越杆的杆高计算示意图见图5.2.3。

图5.2.3 杆高计算示意图

图中:

a——距杆稍(0.5m);

N——(光电缆层数-1)×0.6m;

B——正辅吊线间距(一般取0.4~0.6m,也可用三眼双槽钢绞线夹板);

f——最下层吊线和光(电)缆垂度(m);

d——间距要求(m);

h——最高水位航行时的最高船顶(枪)与立杆地面的高程差(m);

e——电杆埋深(m);

跨越杆高H=a+b+f+d+h+e。

5.2.4

飞线终端杆及跨越杆设计应符合以下要求:

1飞线杆跨越计算杆高超过12m时,飞线跨越档两侧的电杆应设置终端杆和跨越杆;

2.飞线跨越杆的杆高不超过12m时,跨越杆和终端杆宜合一,称终端跨越杆

电杆及吊线设计要求

3.图示的H杆装置及所用的槽钢担等配件主要沿用原架空明线的定型产品规格,可根据实际情况采用不同规格材料进行类似的结构设计。

5.2.5

电杆及吊线设计要求应符合以下要求:

1.分设跨越杆和终端杆的飞线跨越,它的辅助吊线应终结在跨越杆后面的飞线终端杆。

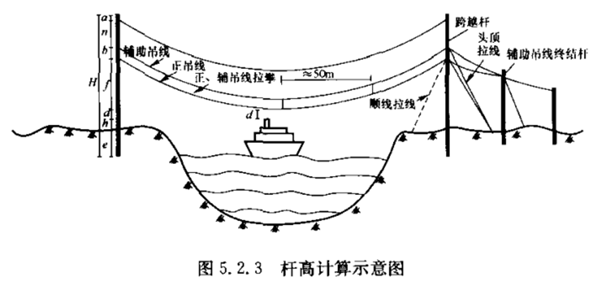

2.单杆飞线跨越杆和终端杆应采用比基本杆强度高一级的电杆,即木杆梢径要增加20mm,水泥杆的抗弯矩强度应高一级。杆高超过12m时,可采用木杆或电力等径300mm水泥杆接杆,或者采用电力水泥杆或钢杆。

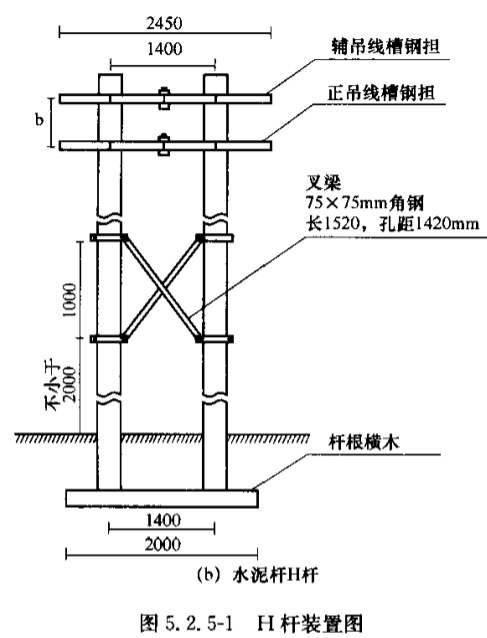

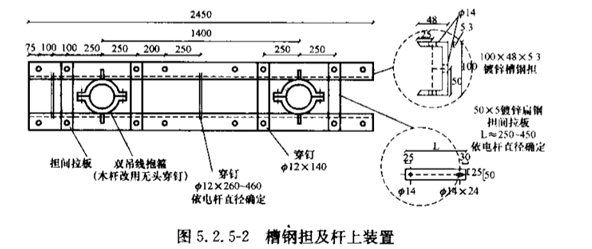

3.杆上光(电)缆最终容量达到4条或4条以上时,木杆或一般水泥杆宜采用H杆结构,杆上装设槽钢担支撑吊线及光(电)缆,每层槽钢担最多装4条吊线。飞线H杆装置如图5.2.5-1,杆上用2450×100×48×5.3mm槽钢担连结;终端杆与跨越杆结构相同。槽钢担及杆上装置见图5.2.5-2。

图5.2.5-1 H杆装置图

图5.2.5-2 槽钢担及杆上装置

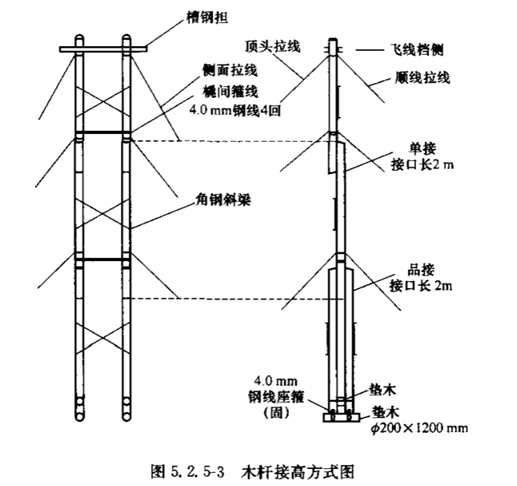

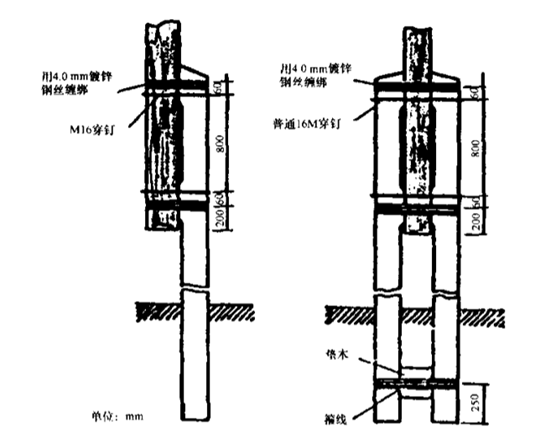

4.用木杆接杆时,上下电杆接合部重叠长度不小于2.0m;用2个Φ22mm无头穿钉及4.0mm钢线缠扎5道(每道6回)紧固;接杆方式见图5.2.5-3。

图5.2.5-3 木杆接高方式图

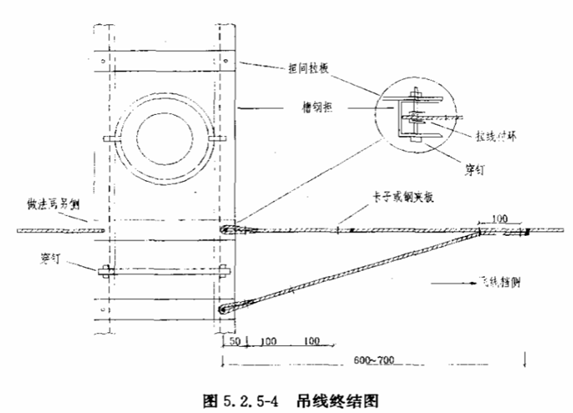

5.飞线终端杆和终端跨越杆及飞线跨越杆上的吊线应做双向终结,并在面向跨越档侧做辅助终结,见图5.2.5-4。飞线单杆上的吊线终结或辅助终结方式可按图4.2.4的做法,并在飞线终端杆上加辅助终结,方式见图5.2.5-4。

6.飞线跨越杆及终端杆宜尽量采用直线杆档。地形限制必须设置角杆时,应作特殊设计。单杆飞线杆宜采用十字安装方式;H杆宜采用L型或△型安装方式。杆上正向及侧向安装方式相同,并各加装顶头拉线。

图5.2.5-4 吊线终结图

5.2.6

拉线设计应符合下列要求:

1.终端杆或终端跨越杆应装设四方拉线或转角120°的三方拉线(单杆用),顶头拉线条数为每条吊线用比吊线程式高一级的顶头拉线(H杆可以在左右两杆上分担拉线数量);安装一层与吊线程式相同的侧面双方拉线及顺线拉线。

2.跨越杆上安装与吊线程式相同的四方拉线一层(H杆左右两杆各装1条顺线拉线)。

3.地面杆高超过15m的接杆或单杆,应在电杆接合部位或每隔约7.0m处加装四方拉线或三方拉线一层,拉线程式同吊线的钢绞线程式。

4.拉线的距高比尽量取1,如飞线终端杆或终端跨越杆的顶头拉线距高比小于3/4或跨越杆的双方拉线及顺线拉线的距高比小于1/2时,拉线程式应用比规定程式高一级的钢绞线。

5.在拉线地锚强度范围内,多层拉线尽可能采用“V”型拉线装置。

6 原杆路上架挂光(电)缆的杆路要求

6.1 杆路选择要求

6.1.1

计划新建通信光(电)缆线路工程的路由走向上或顺路附近有已建的杆路时,应考虑在该杆路上架挂光(电)缆并需采取相应的技术措施。

按信息产业部规【2005】330号文件的要求精神,已建电信设施的电信业务经营者应将空余资源向其他电信业务者开放;无空闲资源可利用的路由或地点,应当尽量通过技术改造、扩建等手段以满足要求。

6.1.2

同一路由附近有两趟或两趟以上杆路可以选用时,宜选择其中路由较近捷、地形及环境较好、杆线路由固定、建筑质量良好、施工及维护较方便的杆路。

6.1.3

选定在原有杆路上架挂光(电)缆的电杆杆高、建筑强度应基本满足新工程架挂光(电)缆的要求。架挂光(电)缆后,应不对原杆线的使用和运行产生很大的影响。

6.1.4

原杆路容量或建筑强度不符合要求时,应尽量通过技术改造来满足要求。

6.1.5

在35kV及以上的输电线路上架设通信光缆应采用“全介质自承式光缆(ADSS)”。

在35kV及35kV以上的电力送电网杆路上允许附挂的通信光缆常采用单独架挂的全介质自承式光缆ADSS(ALL Die lectric Self Supporting)或利用杆塔架空地线钢(铝合金)绞线中的 一股作光纤钢管,称光纤复合架空地线OPGW(Optical Power Ground Wire)。这两种光缆的结构技术参数和施工安装要求均不同于常规的通信光缆,应按照该两种型号光缆线路的相应技术规范计。

6.2 架挂位置及设计要求

6.2.1

新架挂光(电)缆与杆上原有光(电)缆设施的间距应为400mm、离地高度及与其他建筑物或设施的间距应符合附录B的规定。

6.2.2

如杆上确实已无空余位置再增挂吊线,且杆上原有吊线强度经核算能满足再增挂光(电)缆要求时,在与该资源所有者协商并取得同意后,可以利用该吊线增加光(电)缆。设计中应考虑新架挂光(电)缆的安装方法和施工方法,不对原有光(电)缆产生危害影响。

6.2.3

新架挂光(电)缆距地面或与其他建筑物或设施的间距不符合要求时,如原电杆质量良好,可采用原杆接高方式。接高的长度应满足线路近期发展容量的需要。

原杆接高方式运用于接高长度不宜超过2m,常用以下几种方式:

1.水泥杆可采用杆顶槽钢接高方式;

2.木杆可采用杆顶单接或杆根接高方式。杆根接高时宜将原电杆在离地面300~500mm处截根,然后作单接杆或品接杆。

6.3 杆路建筑强度要求

6.3.1

应按照原有杆路线缆负载及新架挂光(电)缆后的总负载核算原有电杆的建筑强度。

6.3.2

如新增缆线后的负载超出原杆路基本杆的容许弯矩,但超出不大时,宜增加原有杆路抗风杆双方拉线的密度来加强。

6.3.3

原杆路上新增吊线时,应核算拉线强度,确定是否新增拉线。如因拉线过多以致再增加拉线有困难时,可用比原来拉线高一级程式的钢绞线来更换原有部分拉线。

6.3.4

原杆路上个别电杆的杆身严重损坏或者电杆高度不满足要求并无法采用接杆方式时应予以更换。

6.3.5

杆身完好但根部有腐朽的木杆,可用“绑桩”加固;腐朽较严重的电杆应用截根式绑桩。可用水泥绑桩或经防腐处理的木绑桩处理,杆径程式应符合接杆要求;水泥绑桩安装方式见附录K。

附录A 本规范用词说明

本规范条文中有关严格程度的用词,采用以下写法:

A.0.1

表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”。

反面词采用“严禁”。

A.0.2

表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用“应”。

反面词采用“不应”或“不得”。

A.0.3

表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”。

反面词采用“不宜”。

表示允许有所选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。

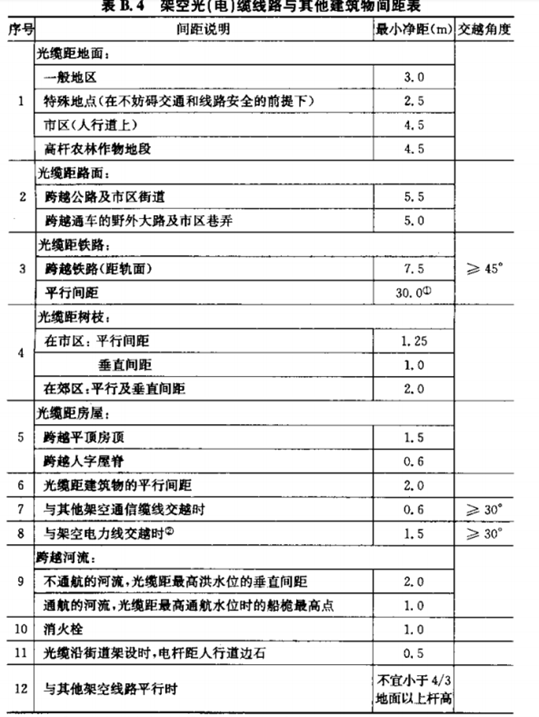

附录B 架空光(电)缆杆线与其他建筑物间隔距表

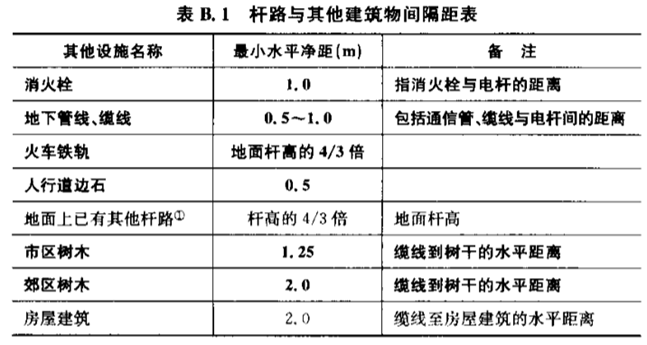

表B.1 杆路与其他建筑物间隔距表

注:

① 地形限制时,允许隔距适当缩小,但不得小于1个地面杆高的安全隔距,个别地点达不到要求时,应采取相应的防护措施。

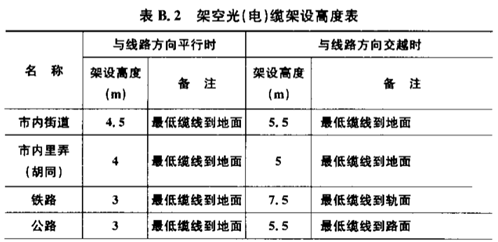

表B.2 架空光(电)缆架设高度表

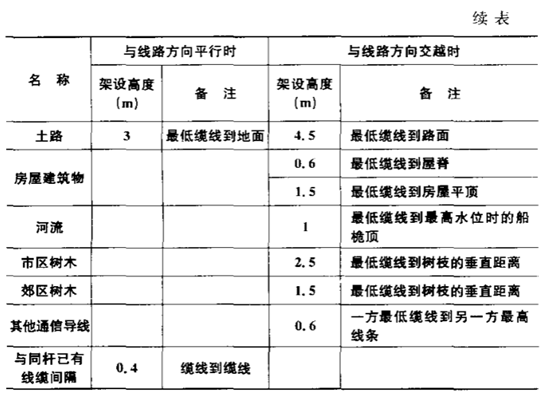

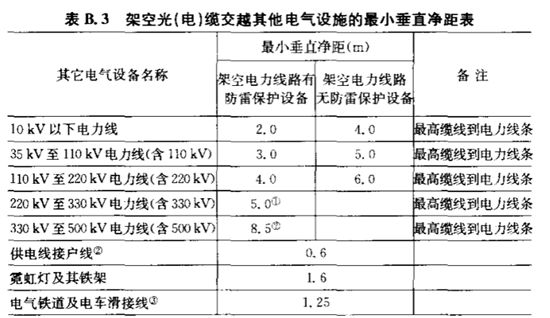

表B.3 架空光(电)缆交越其他电气设施的最小垂直净距表

注:

① 该数据取自GB 502332005《110~500kV架空送电线路施工及验收规 范》。

② 供电线为被覆线时,光(电)缆也可以在供电线上方交越。

③ 特殊情况光(电)缆必须在1方交越时,跨越档两侧电杆及吊线安装应做加强保护装置。

表B.4 架空光(电)缆线路与其他建筑物间距表

注:

① 上述间距为光(电)缆路由与铁路应保持的间距。特殊情况时,电杆离铁路 隔距必须大于4/3杆高。

② 指1kV以下的电力线裸线,最小净距考虑杆上操作时必要的安全隔距。

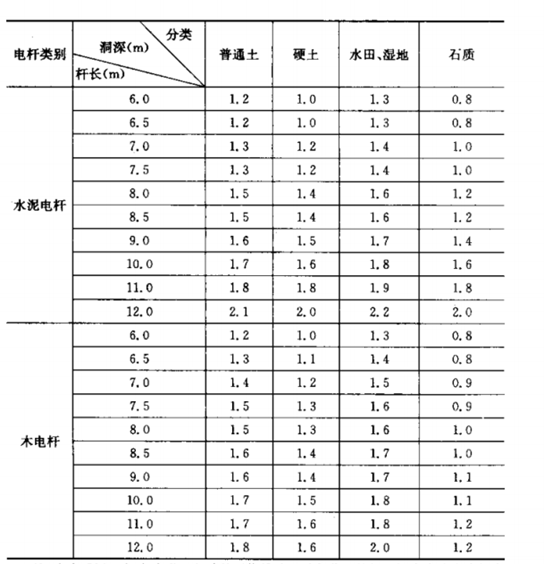

附录C 电杆埋深

注:本表适用于中、轻负荷区新建的通信线路。重负荷区的杆洞深度应按本表规定 值另加100~200mm。

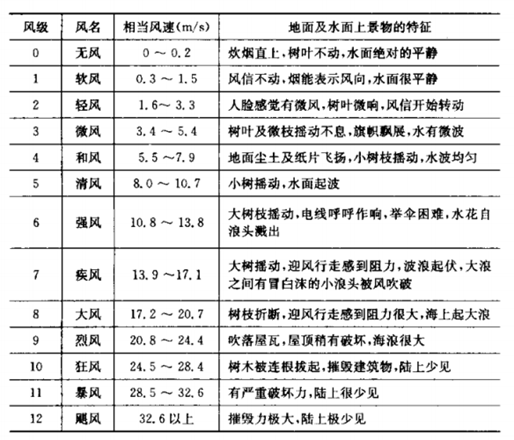

附录D 风力分级表

附录E 角杆的角深与转角度数的关系及测量

E.0.1

线路转角的角度通常用“角深”D(m)来表示。“角深”的定义及常用测量方法如图E0.1(a)和(b)所示。

E.0.2

角杆的角深与线路转角度数的关系如下:

![]()

式中:

D——角杆的角深(m);

L——杆距;

θ——线路的转角角度(°);

(180°-θ)——转角的内角(°)。

图E0.1(a) 角深的定义

图E0.1(b) 角深的测量方法

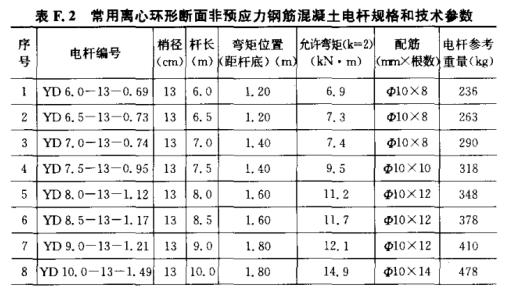

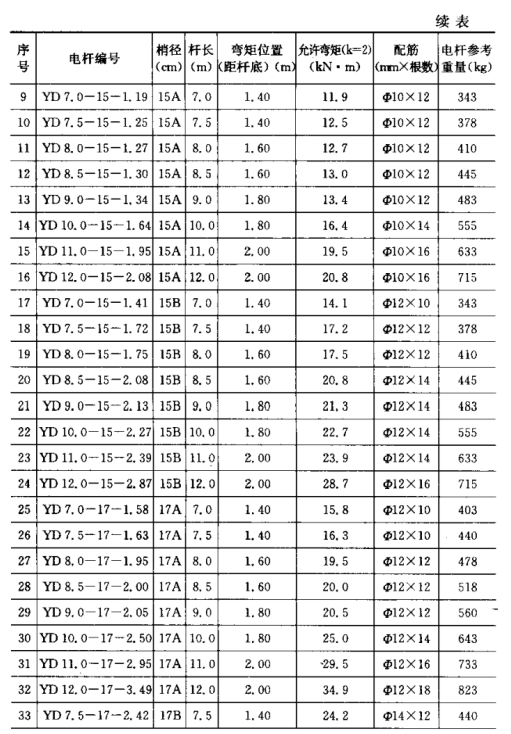

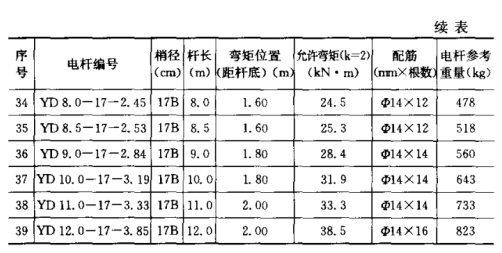

附录F 通信用电杆规格

表F.1 常用离心环形预应力钢筋混凝土电杆规格和技术参数

表F.2 常用离心环形断面非预应力钢筋混凝土电杆规格和技术参数

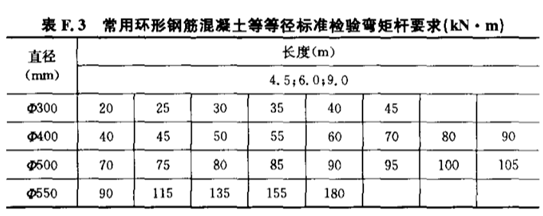

表F.3 常用环形钢筋混凝土等等径标准检验弯矩杆要求(kN·m)

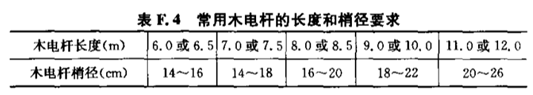

表F.4 常用木电杆的长度和梢径要求

附录G 镀锌绞线及电缆挂钩的规格

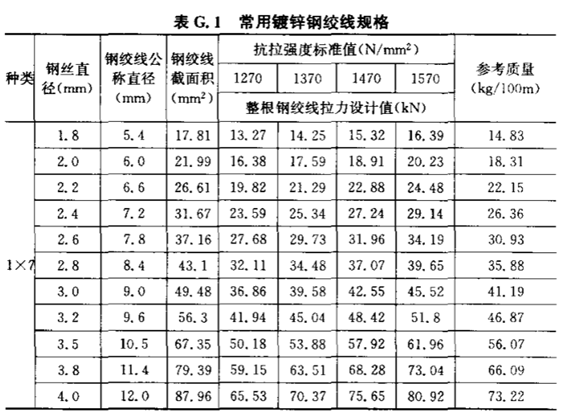

表G.1 常用镀锌绞线规格

注:表中“整根钢绞线拉力设计值”是指钢绞线的“屈服点”强度,通常相当于钢绞线抗拉极限强度的60%。

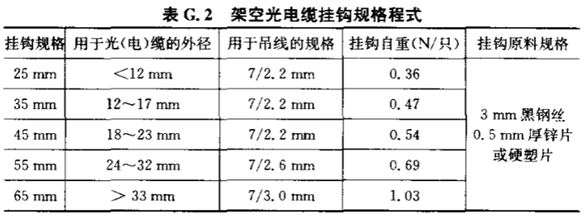

表G.2 架空光电缆挂钩规格程式

附录H 水泥杆杆顶接高方式

H.0.1

安装方式

图H.0.1 水泥杆杆顶接高安装方式图

H.0.2

器材规格

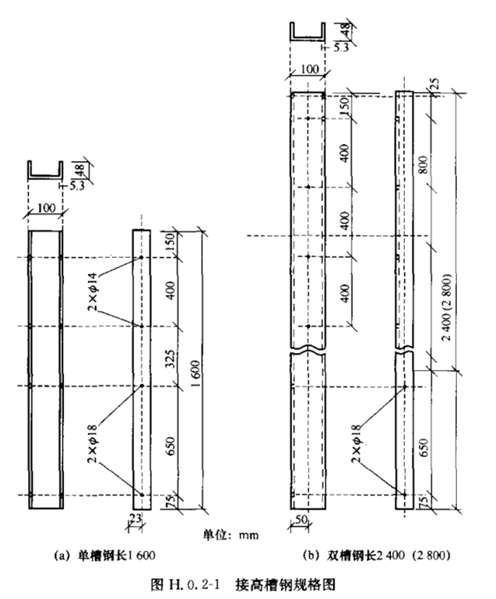

1.接高槽钢(镀锌)

图H.0.2-1 接高槽钢规格图

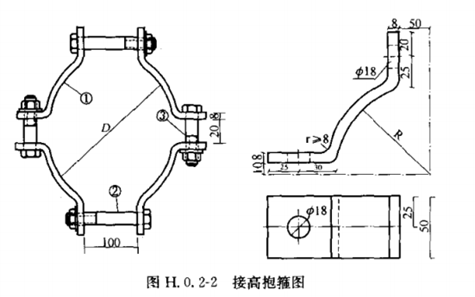

2.接高抱箍

图H.0.2-2 接高抱箱图

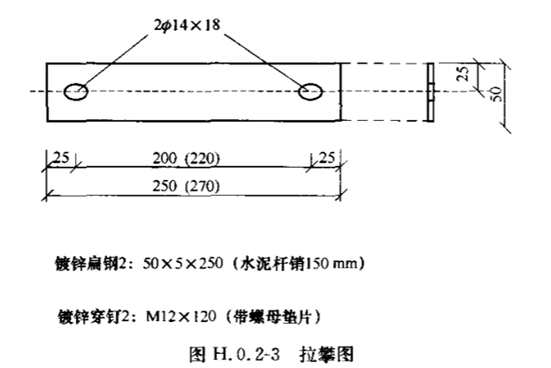

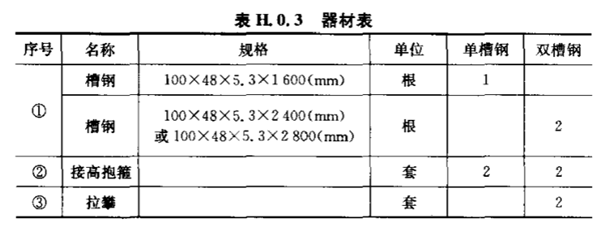

3.拉攀

图H.0.2-3 拉攀图

H.0.3

器材表

表H.0.3 器材表

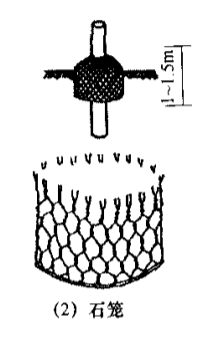

附录J 电杆根部加固保护方式

(1) 木围桩

(2) 石笼

(3) 打桩法立杆和设立挡水桩

附录K 水泥绑桩安装方式

附录L 架空光(电)缆吊线原始安装垂度表

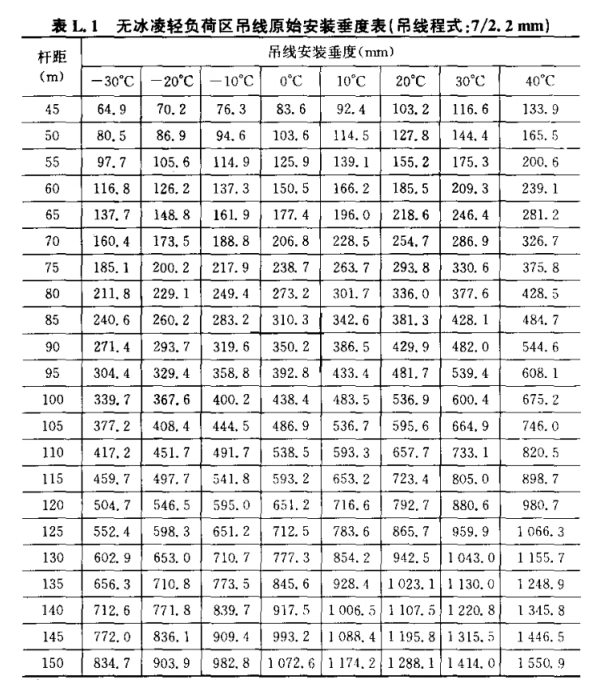

表L.1 无冰凌轻负荷区吊线原始安装垂度表(吊线程式:7/2.2mm)

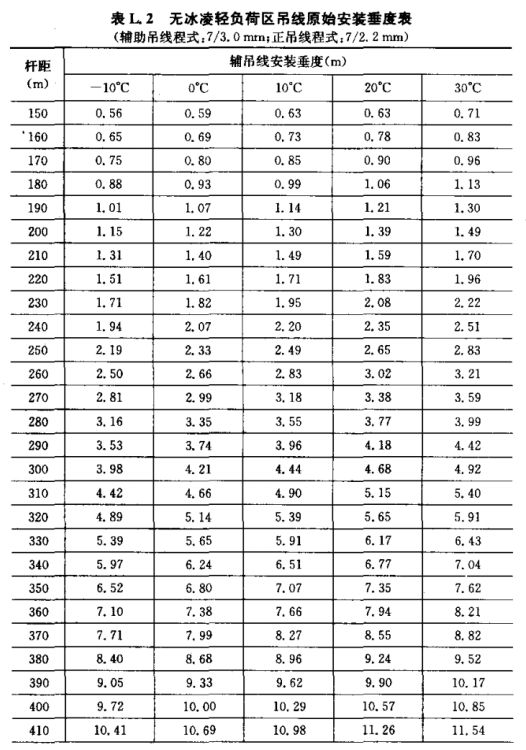

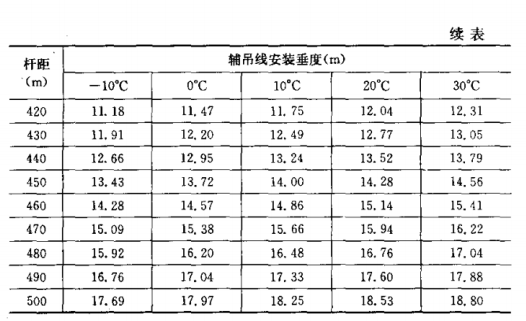

表L2 无冰凌轻负荷区吊线原始安装垂度表(辅助吊线程式:7/3.0mm;正吊线程式:7/2.2mm)

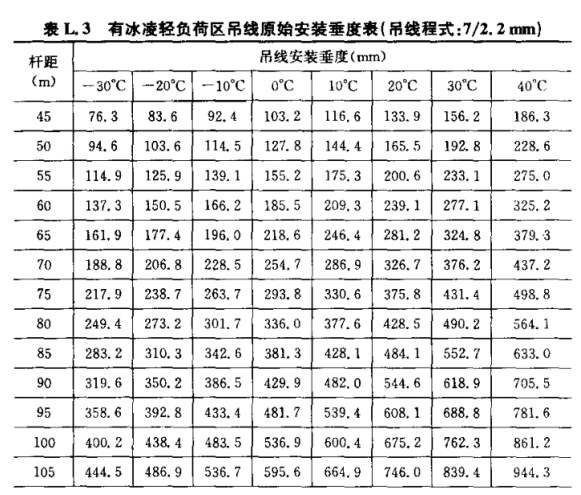

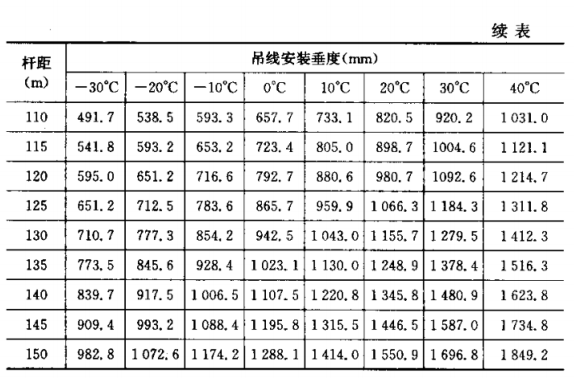

表L3 有冰凌轻负荷区吊线原始安装垂度表(吊线程式:7/2.2mm)

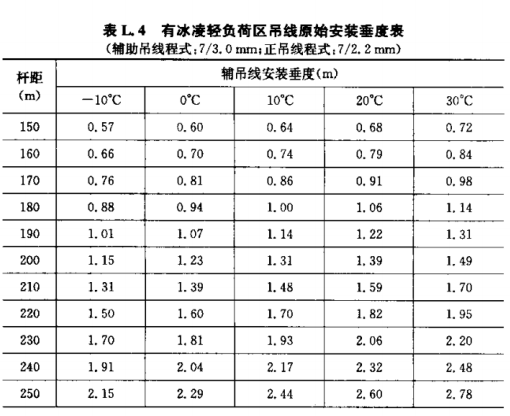

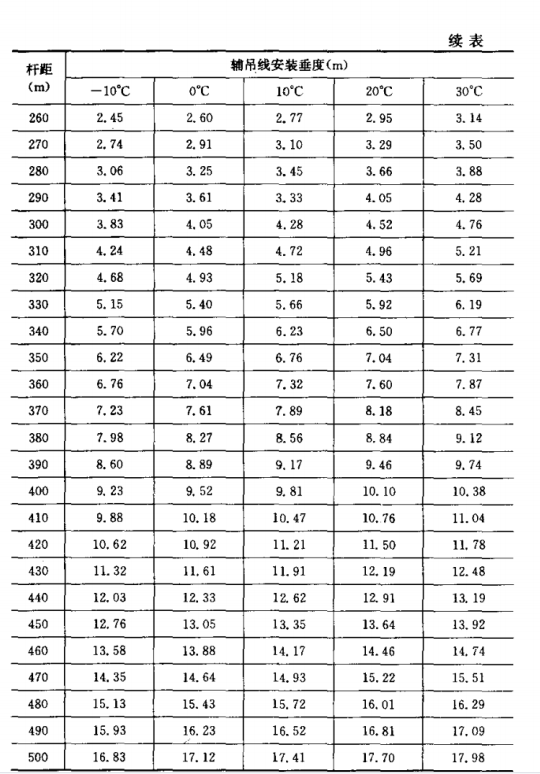

表L4 有冰凌轻负荷区吊线原始安装垂度表(辅助吊线程式:7/3.0mm;正吊线程式:7/2.2mm)

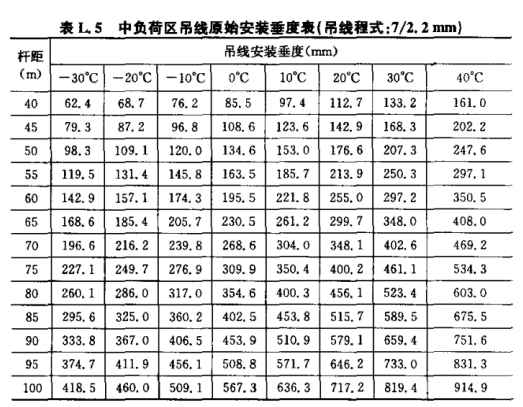

表L5 中负荷区吊线原始安装垂度表(吊线程式:7/2.2mm)

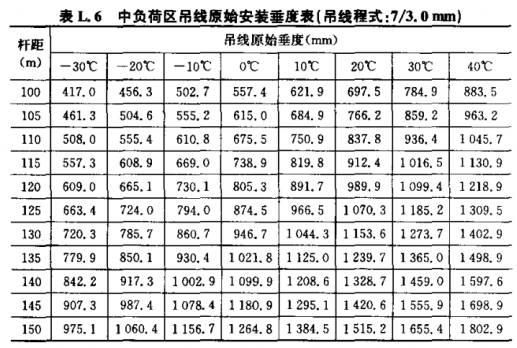

表L6 中负荷区吊线原始安装垂度表(吊线程式:7/3.0mm)

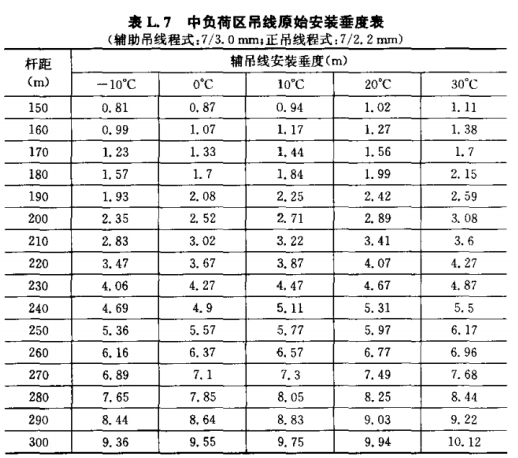

表L7 中负荷区吊线原始安装垂度表(辅助吊线程式:7/3.0mm;正吊线程式:7/2.2mm)

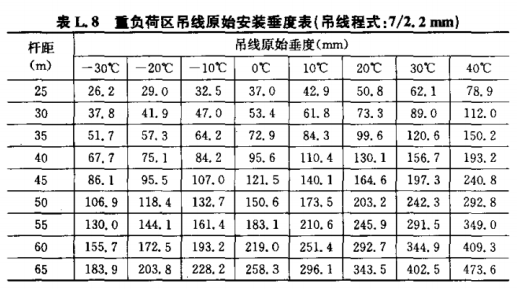

表L8 重负荷区吊线原始安装垂度表(吊线程式:7/2.2mm)

表L9 重负荷区吊线原始安装垂度表(吊线程式:7/3.0mm)

表L10 重负荷区吊线原始安装垂度表(辅助吊线程式:7/3.0mm;正吊线程式:7/2.2mm)

表L.11 超重负荷区吊线原始安装垂度表(吊线程式:7/2.2mm)

表L.12 超重负荷区吊线原始安装垂度表(吊线程式:7/3.0mm)

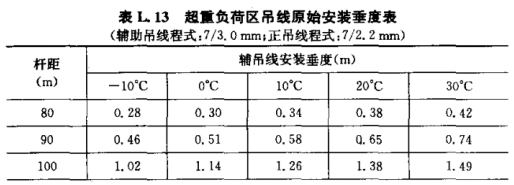

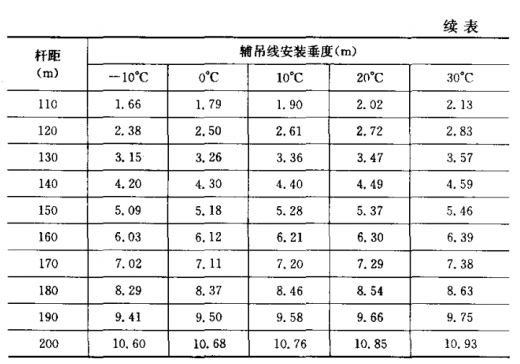

表L.13 超重负荷区吊线原始安装垂度表(辅助吊线程式:7/3.0mm;正吊线程式:7/2.2mm)

附录M 架空光(电)缆吊线规格选用

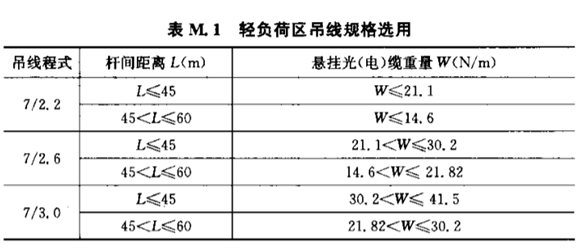

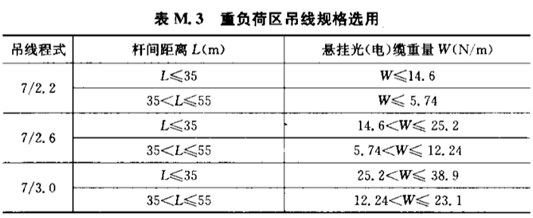

表M.1 轻负荷区吊线规格选用

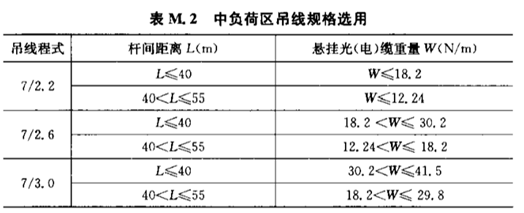

表M.2 中负荷区吊线规格选用

表M.3 重负荷区吊线规格选用

附录N 吊线抱箍及穿钉规格

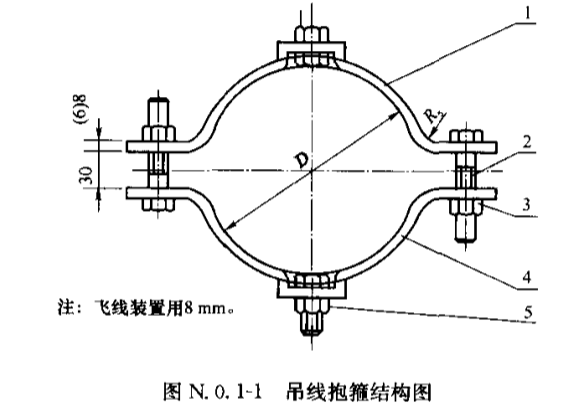

N.0.1

吊线抱箍规格

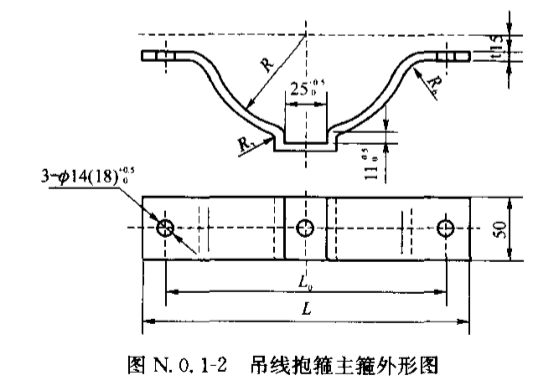

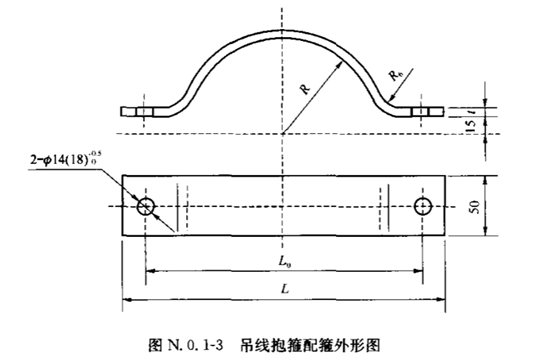

1.吊线抱箍结构图

图N.0.1-1 吊线抱箱结构图

2.吊线抱箍主箍/配箍外形图

图N.0.1-2 吊线抱箱主箍外形图

3.吊线抱簿主箍/配箍外形图

图N.0.1-3 吊线抱箍配箍外形图

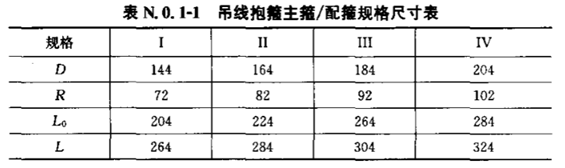

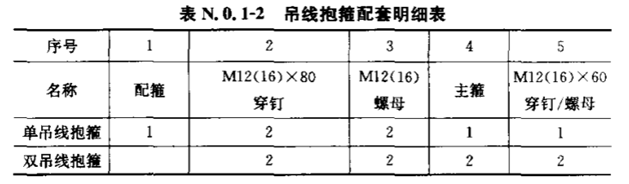

4.吊线抱箍主箱/配箍规格尺寸表

表N.0.1-1 吊线抱籍主籍/配和格尺寸表

5.吊线抱箍配套明细表

表N.0.1-2 吊线抱籍配套明细表

N.0.2

穿钉规格

1.穿钉外形图

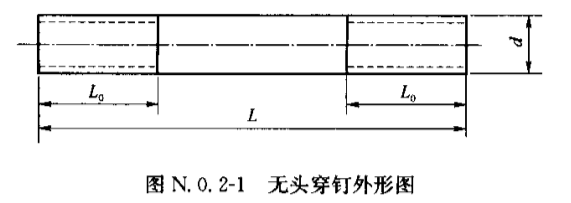

图N.0.2-1 无头穿钉外形图

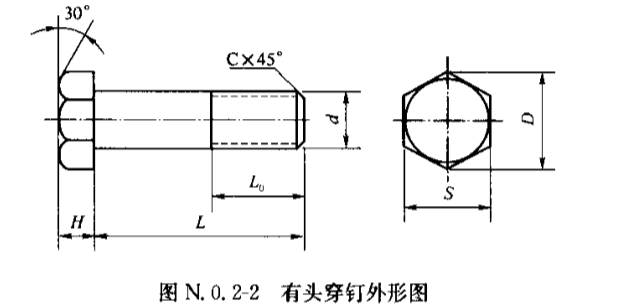

图N.0.2-2 有头穿钉外形图

2.穿钉尺寸

(1) 通信用无头穿钉尺寸:

L=240或280(mm)

L=45(mm)

d=12(16)(mm)

(2) 通信用有头穿钉尺寸:

L=240(280)(mm)

L=45(mm)

d=12(mm)

H=8(mm)

S=19(mm)

D=21.9(mm)

注:飞线杆用Φ=16mm。