产品温度,OC

注:由于所有实例并非保守估计,因此分界线附近的条件应谨慎处理。

图2在海平面石油产品的可燃极限与温度、雷德蒸气压之间的近似关系

ICS 13. IOO

E 09

备案号:53415—2016

SY/T 6319—2016

代替 SY/T 6319—2008

PrOteCtiOn against ignitions arising OUt Of static? Iightmng and Stray CUrreIltS

2016-01-07 发布

2016-06-01 实施

附录C (资料性附录) 本标准与APl RP 2003 : 2008相比的结构变化情况

附录D (资料性附录) 本标准与API RP 2003 : 2008的技术性差异及其原因

本标准按照GB/T 1. 1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则 起草。

本标准代替了 SY/T 6319—2008《防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施》,与SY/T 6319— 2008相比,主要技术内容变化如下:

——修改了标准名称;

——修改了规范性引用文件;

——增加了部分术语和定义(见3. 6, 3.9, 3. 20);

——修改了部分术语和定义(见3.4, 3. 7, 2008年版的3. 4, 3.6);

——删除了部分术语和定义(见2008年版的3. 16);

----增加了静电危险[见 4. 1. 4. 1. 2 d), 4. 1. 4. 2 h), 4. 1. 5. 1 d)和 e), 4. 2. 5. 5. 2,

4. 2. 12. 4, 4. 3.10];

——修改了油罐车装载的注意事项(见表1, 2008年版的表1);

——增加了带微孔过滤器的公路槽车装载时电荷释放措施(见表2);

——修改了静电危险[见 4. 1. 4. 2 e) , 4. 2. 13. 2 C)和 d), 4. 5. 5, 2008 年版的 4. 1. 4. 2 e),

4. 2. 13 C)和 d), 4. 5.5];

——增加了海运作业(见 4. 4. 1, 4.4.2, 4.4.3, 4. 4. 4);

——增加了不同容量储罐的静置时间表(见表4, 2008年版的4.5.6.2);

——增加了储罐的吹扫与清洗(见4. 5. 7. 1.6, 4. 5. 7.2. 5);

——修改了清洗的防护措施[见4.5.7.2.6 b), 2008年版的4. 5.7. 2];

——增加了真空油槽车作业[见4.6.6 f)];

——增加了容器或储罐内部喷砂和喷漆的预防措施[见4.6∙7∙4b), e), f)];

——修改了概述(见5.1, 2008年版的5. 1);

——增加了储罐(见5.4.2);

― 修改了内浮顶储罐的预防措施[见5.4. 2.3.2 e); 2008年版的5.4.2.3 e)];

——修改了直击雷防护(见5∙ 5, 2008年版的5. 5);

——修订了接驳管线(见6.3.3. 3, 6. 3.3. 7, 2008年版的6.3.3);

• ——增加了接驳管线(见6.3.3.4, 6.3.3.5);

——增加了静电的测量与检测(见F.6.2, F. 6.3);

——增加了计量单位(见附录B);

——增加了参考文献(见参考文献中的 M,[5], [15], [16], [17], [18], [19], [20],

[21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32])O

本标准使用重新起草法修改采用APl RP 2003: 2008《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》。

本标准与APl RP 2003 : 2008相比在结构上有调整,附录C中列出了本标准与APl RP 2003: 2008的章条编号对照一览表。

本标准与APl RP 2003: 2008相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边 空白位置的垂直单线(丨)进行了标示,附录D给出了相应技术性差异及其原因一览表。

本标准还做出了下列编辑性修改:

——增加了单位换算,将英制单位转换为GB 3101和GB 3102规定的法定计量单位。

SY/T 6319—2016

——删除了 API RP 2003: 2008中与标准主题内容无关的内容,包括“特别说明”、前言以及某 些仅作为信息参考的“引用文件”和参考文献。

——删除了 API RP 2003: 2008中第1章"1. 1危险与风险的概念”和“1. 2测量单位”。

---删除了 API RP 2003 : 2008 中第 2 章 uAPI∕EI Std 1529, AViatiOiI fueling hose”。

---删除了 API RP 2003 : 2008 中第 2 章 “API/ANSI RP 2016 GUidelineS and PrOCedUreS for entering and CIeaning PetrOleUm StOrage tanks"。

---删除了 API RP 2003 : 2008 中第 2 章 UASTM D975 Standard SPeCifiCatiOiI for diesel fuel OiIS,,o

---删除了 APl RP 2003 : 2008 中第 2 章 UNFPA3 Fire PrOteCtiOn guide to hazardous materials, 13th EditiOro

---删除了 API RP 2003 : 2008 中第 2 章 UNFPA 407 Standard for aircraft fuel servicing, 2007 Edition”。

本标准由石油工业安全专业标准化技术委员会(CPSC/TC20)提出并归口。

本标准起草单位:中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司油气工艺研究院、长庆油田分公 司安全环保处、延安石油天然气有限公司、中石化胜利油田孤岛采油厂。

本标准主要起草人:张璇、毛怀新、唐斌、蔡周全、周立辉、刘伯华。

本标准代替SY/T 6319—2008 o

SY/T 6319—2008的历次版本发布情况为:

---SY/T 6319—1997o

1范围

本标准规定了在静电、雷电和杂散电流可能存在的场合,防止可燃性液体和气体引燃的技术 措施。

本标准适用于液体石油产品的运输、储存、装卸的管理等。

本标准不适用于以下情况:

a) 可能产生静电放电,但在放电区域内的可燃性蒸气能被替除或者被惰化。

b) 在封闭系统中储运产品,而该系统中的氧含量低于燃烧所需的最低浓度。

C)可燃性物质的浓度总是高于燃烧上限(UFL)。

d)固体输送的静电危险。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 12158—2006 防止静电事故通用导则(PD CLC/TR 50404—2003, ANSI/ESD - S20. 20— 1999, IEC 79 - 20 : 1996, NEQ)

ISO 1813皮带传动——三角肋状皮带,连接三角皮带和包含宽截面皮带和六角皮带的三角皮带 ---抗静电皮带的导电率:特性和试验方法(BeItdriVeS—V - ribbed belts, joined V - belts and V -belts including Wide SeCtiOn belts and hexagonal belts——EleCtriCal COndUCtiVity Of antistatic belts: CharaCteriStiCS and methods Of test)

ASTM D4308 精密计测定液态炷导电率的标准试验方法(Standard test method for electrical COndUCtiVity Of IiqUicI hydrocarbons by PreCiSiOn meter)

ASTM D4865 石油燃料系统静电产生和耗散的标准指南(Standard guide for generation and dissipation Of StatiC electricity in PetrOIeUm fuel SyStemS)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。

借助导体将两个或多个导电物体连接在一起的工艺。电气连通的导体电势相等,但不一定与大地 电势相等。

SY/T 6319—2016

3.3

密封连接 CIOSed COnneCtiOn

从液体开始流动之前直到流动结束始终被连接的方式(如油罐车的底部装载)。

3.4

可燃液体 COmbUStibIe IiqUid

闭杯闪点大于或等于37. 80C的液体。可燃液体可分为以下类别:

a) II级液体——闪点大于或等于37. 8°C、小于60°C的液体。

b) InA级液体——闪点大于或等于6()°C、小于93°C的液体。

C) ΠIB级液体——闪点大于或等于930C的液体。

3.5

电导率(b) COndUCtiVity

表征材料导电性能的物理量。其与电场强度(E)之乘积等于传导电流密度(项),即σ∙ E = jo 电导率的单位为西门子/米(S∕m)o

对于石油产品而言,下列电导率以传输过程中的液体温度来定义。电导率测量见附录F. 6。

高电导率--测量电导率高于5OQ U.(单位电导率)。

低电导率——测量电导率高于2C. U.低于50C. U. O

超低电导率一一在传输温度下,测量电导率低于2C. U. O

3.6

单位电导率 COndUCtiVity Unit (C. U.)

等同于皮西门子每米(pS∕m)o lpS∕m = IXIOPS∕m= IXIo一控/ (∩ . m)-∖

3.7

易燃液体 flammable IiqUid

闭杯闪点低于37.8°C,在37. 8oC下蒸气压力不超过275. 7kPa的液体,也称为I级液体。

I级液体可分为以下类别:

a) IA级液体——闪点低于22.8笆、沸点低于37. 8°C的液体。

b) IB级液体——闪点低于22. 8笆、沸点大于或等于37. 8笆的液体。

C) IC级液体一一闪点大于或等于22. 8°C,低于37. 8oC的液体。

3.8

接地 grounding

把导体与大地连接的工艺,使所连接的导体处于零电势。

3.9

雷德蒸气压 Reid VaPOr PreSSUre (RVP)

采用规定的试验方法测定汽油和其他挥发性石油产品蒸气压,所得到的经修正后的总压力读数。

3.10

高蒸气压产品 high VaPOr PreSSUre PrOdUCtS

雷德蒸气压高于31kPa的液体。

3.11

中蒸气压产品 intermediate VaPOr PreSSUre PrOdUCtS

雷德蒸气压低于31kPa且闭杯闪点低于37. 80C的可燃液体。这类液体在常温常压环境中能形成 可燃性气体。

3.12

低蒸气压产品 low VaPOr PreSSUre PrOdUCtS 闭杯闪点高于37. 80C的液体。

带电体上的电荷(或电位)消散(或下降)至其初始值的1/e (大约37%)时所需要的时间。通 常情况下,对于炷类液体,缓冲时间常数可近似表示为:

式中:

r——缓冲时间,单位为秒(s);

σ--液体电导率,单位为皮西门子每米(pS∕m) O

物体在接地传导系统中从电荷产生的这点传递到另外一点的时间,例如,从泵的出口,线过滤器 的出口或者微过滤器的出口到公路槽车、油罐车或船只的入口的时间。系统配置和运行参数决定电荷 释放时间。

跨越互不接触的两点之间间隙的脉冲放电。

允许液体以自由落体或以很高的速度撞击容器壁、容器底或者装载液面。

容器入口上面的平板,可以阻止向上的溅射,并减少电荷油雾的产生。

当某种低蒸气压产品被装进一个容器,而该容器在以前使用中残留的可燃性蒸气高于或位于其燃 烧下限时,就存在引燃条件。这种装载一般称为换装。

完成产品输送至储存罐或运输容器(如储油罐、油罐车、油槽车)内以后到进行采样或计量操作 前总共花费的时间。

因外界条件影响而产生的不按照规定途径移动的电流。

4静电

静电荷引燃的四个条件:

a) 有静电电荷的产生。

b) 有足以产生引燃性放电的静电电荷的积聚。

C)有合适的火花间隙。

d)在火花间隙中存在可燃性液体的蒸气一空气混合物。

石油工业中静电荷产生的途径有:摩擦、剥离、流动、喷射、吸附、沉降、溅泼、感应、破裂、 碰撞、滴下、极化起电等。

当静电产生速度大于消散速度时就出现静电电荷的积聚。影响液体中电荷消散的因素有:

a) 物料的电导率。

b) 容器的电导率。

C)容器接地电阻。

在接地容器中,液体电荷消散能力取决于该液体的电导率。电导率越大,电荷消散越快。通常, 液体的电导率大于50pS∕m,电荷的消散和产生速度相同,静电电荷不会积聚。表E.1列出了几种在 接地容器中典型物料的电导率。

物料电导率大于2pS∕m,其电荷放电与放电时间常数呈指数曲线衰减。电导率小于2pS∕m,则 呈双曲线衰减,参见E.5。

无论液体的电导率大小如何,使用低电导率材质的容器(例如塑料桶)或导电容器接地不良时, 都会产生电荷积聚,见4.2.2o

当带电体周围的场强超过周围介质的绝缘击穿场强时,因介质产生电离而使带电体上的部分或全 部电荷消失。石油工业中最常见的两种静电放电形式是:火花放电和刷形放电。

由于分隔两电极间的空气或其他电介质材料突然被击穿,使电流急剧上升,电压急剧下降,引起 带有瞬间闪光、并有集中通道的短暂放电。

发生于带电量大的绝缘体与导体之间空气介质中的一种放电。如在注入臂的出口和处于喷溅装载 的液体表面之间会产生火花。通过适当的电荷释放时间、限制流速等来避免物体内部的电荷积聚,同 时合理设计控制装置来避免导体伸入容器中,从而消除刷形放电。

放电产生足够的能量引起燃烧的现象被称为放电引燃。刷形放电和火花放电都能引起炷与空气混 合物的燃烧。

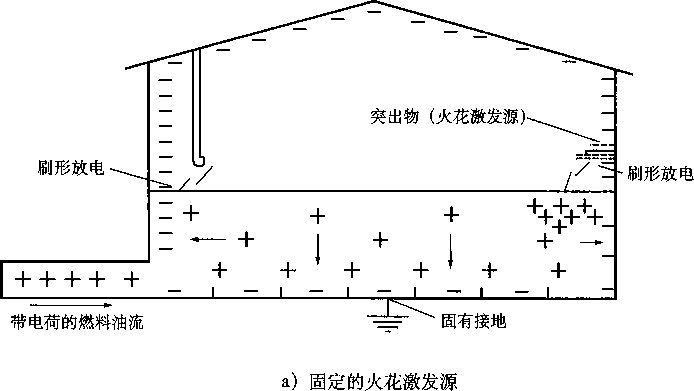

火花激发源是指接地或未接地的导体,能为火花的产生提供必要的火花隙,提高了静电引燃的可 能性。带电液体表面附近的导体通常是火花激发源,如:

a) 容器中液体表面自由漂浮的金属导体或碎片。

b) 伸入油罐内但未与罐底接触的鹤管。

C)量油标尺、侧壁探测器、取样容器、测温仪器等。

d) 油罐内壁突出物。

e) 容器内未接地的软管接头。

火花激发源的两种类型如图1所示。认真设计、维护、操作可尽量避免火花激发源。

4. 1. 4可燃性蒸气一空气混合物

4. 1.4. 1.1蒸气一空气混合物燃烧性取决于液体石油产品的蒸气压、闪点、温度和压力。从预防静 电角度分类,可以分为低蒸气压产品、中蒸气压产品和高蒸气压产品。

4.1.4.1.2正常储运条件下,低蒸气压产品的温度低于其闪点,不会产生可燃性蒸气。但在下列情 况下,低蒸气压产品可能被引燃,其危险等级与中蒸气压产品一致:

a) 储运温度在其闪点附近或高于其闪点(8.5°C-IrC)时。

b) 混杂了中蒸气压或高蒸气压产品。

C)注入容器内存在可燃性气体,如换装作业。

d)灌注时液体产生微小液雾。

当高蒸气压产品被装进气体检验箱中,蒸气空间将处于燃烧范围内。然而,在考虑易燃火花时, 仅存于表面的蒸气会迅速变多,其他区域则不会迅速变多,并要考虑这些区域产生易燃火花的几率。 可燃性混合物仍会产生并在开口周围存在,并可能出现在向过富混合物转换的过程中或转换之后,因 此,该区域的任何火花都能起火。当高蒸气压产品在低温下储运,由于在低温下蒸气泄放更少,在过 富蒸气空间则可能产生可燃性的混合物。在这种条件下,这类产品的储运应和中蒸气压产品一样。

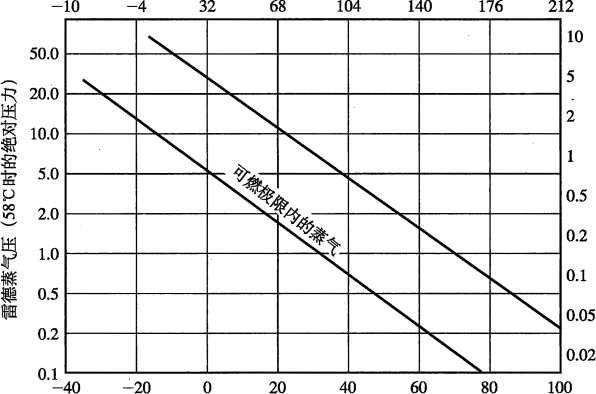

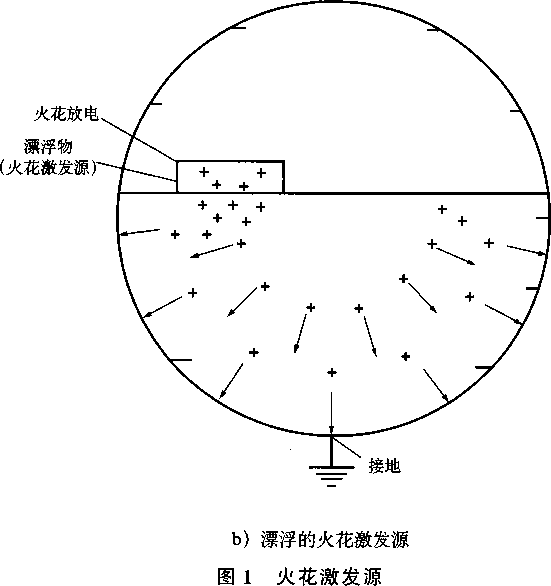

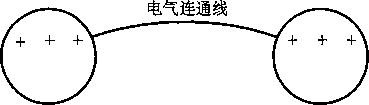

图2所示为(平衡条件下)雷德蒸气压与产品温度对可燃范围的近似关系,它可以用来估计可能 存在可燃性蒸气一空气混合物的温度范围。

产品温度,OF

产品温度,OC

注:由于所有实例并非保守估计,因此分界线附近的条件应谨慎处理。

图2在海平面石油产品的可燃极限与温度、雷德蒸气压之间的近似关系

(feħooI)Z含qι曲薑爐触

4.1. 4. 2换装作业

在换装作业中,即使储罐内的可燃液体被清洗干净,但在下列情况下仍可能被引燃:

a) 换装产品温度异常(如低温下的高蒸气压产品或高温下的低蒸气压产品)。

b) 换装过程产生油雾或泡沫。

C)混有其他煙类产品,如油罐车厢间的防油隔板泄漏、管道四通处泄漏。

d) 换装产品前,管线吹扫和其他设备清理不彻底。

e) 装载管汇阀门的误操作。

D 包含不同蒸气压产品的不同隔舱中蒸气空间的交叉连接(如经过一个蒸气回收系统)。

g) 不应对装过高蒸气压产品(汽油等)的油罐换装低蒸气压产品(柴油等)。

h) 带真空泵的油槽车作业易导致储存压力低于大气压。

4.1.5预防措施 4. 1.5. 1防止静电起电的预防措施:

a) 避免发生喷溅或产生油雾。

b) 控制进入储罐的液体石油产品流速。

C)避免液体石油产品输送时混有水或杂质。

d) 控制管径转换处液体石油产品的流速。

e) 避免蒸气进入可燃性气体存在的受限空间。

4.1.5. 2防止静电积聚的预防措施:

a) 在液体石油产品装卸作业结束后应保证足够的静置时间。

b) 绝缘容器中充装导电流体时应采取内部电荷泄放措施。.

C)用电气连通或接地来防止导体间形成电位差。

d)给电导率低的燃料添加抗静电添加剂。.

4. 1.5.3防止放电引燃的预防措施:

a) 去除油罐中的火花激发源或使其接地(见4.2.3)o

b) 取样前保证足够长的静置时间。

4. 1.5.4防止可燃性气体形成的预防措施:

a) 用氮或其他惰性气体代替空气。.

b) 用过量蒸气填充蒸气空间。

C)避免在高温下充装低蒸气压产品。

d) 避免在低温下充装高蒸气压产品。

e) 避免换装。

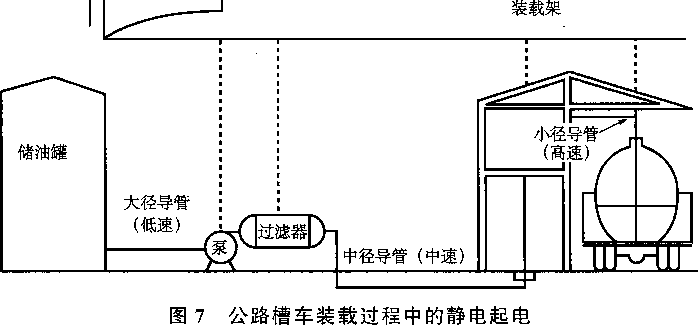

4.2公路槽车装载

公路槽车装载时的注意事项见表1。有关对槽车的内涂层、过滤器和缓冲舱的规定见4. 6.2和

4. 6.5o下面的规定只适用于导电的(金属)油罐槽车,非导电槽车的规定见4.2. 120

表1油罐车装载的注意事项

|

注意事项a |

装载产品 | |||

|

电导率<C50pS∕ m |

电导率>5()pS∕n√ | |||

|

低蒸气压产品 |

中蒸气压产品 |

高蒸气压产品 |

高电导率产品 | |

|

1.电气连通。应在罐顶盖打开之前做好,并且一 直保持罐顶盖严密盖好。电气连通不需要特定 的条件,但应避免错误装载。对于顶装,注油 管应形成一条连续的导电通路,并与油隔舱底 部接触 |

是b |

是 |

是 |

否 |

|

2.初始装载。顶装注油管和底装出口应配备喷雾 变流装置,并避免溅射装载。装载线上的流速 应限制在lm∕s左右,直到其出口被浸没在液 体之中,以防止喷溅并尽量减小表面湍流 |

是 |

是 |

是 |

是 |

|

3.最大装载速度。应限制最大装载速度,在注油 管中或装载连接处的速度或者输送速度不超过 7m∕S,或由((). 5/a)m/s计算的值,取二者 中的最小值 |

是b |

是 |

否C |

否 |

|

a装载注意事项随储运的产品类型而变化。当所储运的产品类型变化很大,而且很难控制装载程序时,装载操 作(例如“自助式”装载支架)的注意事项见4.2.5.6o b如果能够避免易燃蒸气和油雾,可以不必釆用推荐的装载措施。只要处于环境温度附近的低蒸气压易燃液体 的储运是在装载支架上进行的而且不会出现换装或产品的交叉污染,就没有必要遵守装载注意事项。当低蒸 气压产品的储运温度高于或在其闪点附近(8.5°C-IrC),则应遵守所有的装载注意事项。 C如果高蒸气压产品在低温(闪点附近或低于其闪点)下储运,则应遵守所有的装载注意事项。 d当使用添加剂增加电导率时,应谨慎处理(见E. 8.5)o | ||||

4. 2.2 电气连通与接地

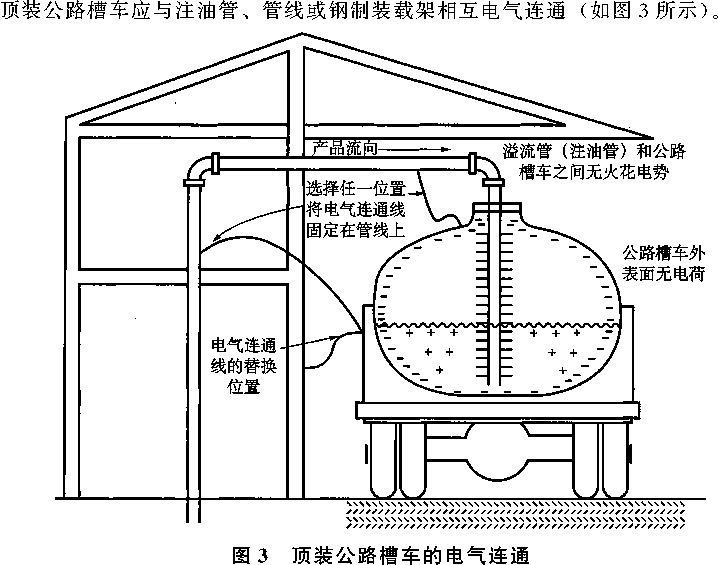

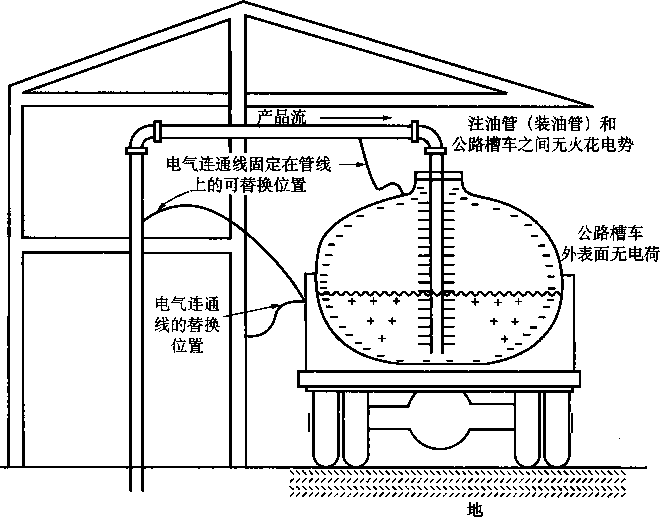

4. 2. 2. 2槽体与支架电气连通时,管线、支架和注油管应相互电气连通(见4. 2.4)o

4. 2. 2. 3电气连通应在罐顶盖打开之前做好,并且一直保持到装载完毕罐顶盖严密盖好以后。

4. 2. 2. 4装载支架金属组件在进行电气连通后,仍应进行接地。

4. 2. 2. 5通过打开的罐顶装载高蒸气压产品或中蒸气压产品时,应进行电气连通。

4. 2. 2. 6在装载混杂有高蒸气压产品或中蒸气压产品的低蒸气压产品以及将低蒸气压产品加热到其 闪点以上时,应进行电气连通。

4. 2. 2.7当低蒸气压油料装入以前曾装过高蒸气压产品的油舱时(换装),应进行电气连通。

4. 2. 2. 8 电气连通线电阻值一般应小于lΩo

4. 2. 2. 9电气连通或接地指示仪可安装在槽车的装载支架上,以便连续监视连通。也可与控制信号 灯连接,或与控制电路电气联锁,以防电气连通不良时启动装载泵。

4. 2. 2. 10静电控制时,以下情况不需要电气连通:

a) 油罐车装载不产生静电积聚能力的产品,以及装载过程不会产生油雾的场合。

b) 当油罐车专门用于运输II类或HI类液体(即不会加热到其闪点以上的液体),并且不在装载 I类液体且不产生油雾的支架上装载时。

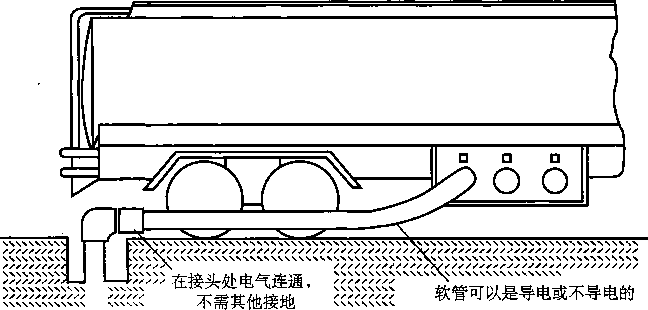

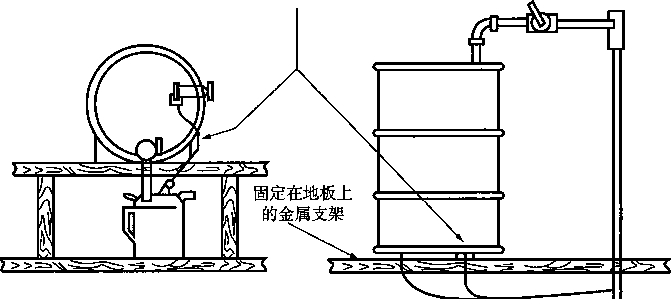

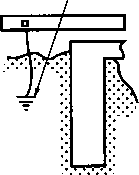

C)车辆装卸均通过密闭式连接管时,无论管线是否导电,在液流开始前都应接好,直至液流完 毕后才可以卸开[如底装油罐车(如图4所示)丄

4. 2.3火花激发源

4. 2. 3. 1应避免形成火花激发源,如在槽车舱内不能存在孤立导体(如金属取样器、漂浮导体)。

4. 2. 3. 2油槽测量标尺、高精度传感器或公路槽车内突出于装载空间中的其他传导装置,若是导电 的,应确保它们与罐底电气连通。

4. 2. 3. 3某些传感器的设计不能很好地适应连通电缆和连通标尺,在这种情况下,连通标尺和连通 电缆应紧靠传感器安置。

图4公路槽车通过密闭连接管装卸车

表2带微孔过滤器的公路槽车装载时电荷释放措施

|

低蒸气压产品 |

中蒸气压产品 |

高蒸气压产品 | |

|

电导率 |

最小电荷释放时间,S | ||

|

电导率>5()pS∕m |

N. A. |

N. A. |

N. A. |

|

2pS∕ mV 电导率 <C5()pS/ In |

>3()s" |

>30Sa |

>30SC |

|

电导率V2pS∕ m |

>l()()sa'd |

>l()0sa'd |

>l()()sc'cl |

|

已装载的油罐车车舱从罐顶或舱口计量或取样前,需要至少Inlin的静置时间(见4.2.8, 4. 6.2和注意事 项b)。 | |||

|

a如果能够避免易燃蒸气和油雾.可以不必采用推荐的装载措施。只要处于环境温度附近的低蒸气压易燃液体 的储运是在装载支架上进行的而且不会出现换装或产品的交叉污染,就没有必要遵守装载注意事项。当低蒸 气压产品的储运温度高于或在其闪点附近(8. 5°C-IloC ).则应遵守所有的装载注意事项。 b电导率很低而黏性高的产品.可能需要额外的电荷释放时间(见丄2. 5.2)。 C现有的装载设备只储运髙蒸气压产品时,就不需要3()s的电荷释放时间。但是,除了产品之外的所有新装置 都需要3()s的电荷释放时间(见4. 6. 2. Do d采取4. 1.5中的预防措施.包括4.2.3中火花激发源(如溢流探测头)的接地和跨接,特殊燃料的无事故经 验、电导率、添加剂,过滤器下游的缓冲时间可能降低到不小于3()SO | |||

4. 2. 3. 4 应对连通线进行定期检查,确保不会分离。

4. 2.3.5 在顶部装油过程中.位于接地电势处的导电注油管应伸进液体中。

4. 2.4装油管线的连续性

4. 2. 4. 1对于开口顶装注油管组件的所有金属件,应形成一条连续的、导电的、一直到电气连通下 游的电气通路(如图3所示)。

4. 2. 4. 2应避免在不导电的软管出口处加装金属可拆卸接头,除非该接头与注油管和装载车槽之间 电气连通。

4. 2. 4. 3通常,金属装油管组件的连接可以形成一条连续的导电通路,不需要在挠性、旋转式或滑 动式接头上下再加跨接线。

4. 2. 4. 4宜安装旋转式或滑动式接头额外保护措施,以防止在使用中出现接头老化和阻值增大的 现象。

4. 2. 4. 5每年应测试装油管或软管管线的电阻值,尤其是含有旋转式/滑动式接头的管线。

4. 2. 4. 6对加压装载,例如液化石油气装载,装油管可不需要电气连通。

4. 2. 4. 7通过密封的槽车连接通路防止内部放电,进行底装或顶装作业时,可不需要电气连通。但 是,如果装油管中存在未接地的金属组件,外部火花就有可能造成危险。

4. 2.5产生静电荷的控制

电气连通和接地不能有效预防在电导率低的液体表面产生刷形放电,尤其是有火花激发源存在 时。燃料油的电导率参见E.5。许多石油炼制产品的电导率都大大低于50pS∕m,因而很可能积聚静 电荷。对于超低电导率(小于2pS∕m)的炷类物质,电荷更容易积聚。关于火花激发源见4.2.3。

在油罐车装载作业中,主要有以下四种产生静电荷的情况:

S过滤器和筛网。

b)流经管路。 .

C)喷溅装载。

d)多相流动。

4. 2. 5. 2过滤器和筛网

成品油流过过滤器和筛网可以产生非常高的静电荷放电,危害程度与过滤器或筛网的开孔大小有 关。通常•,当产品的电导率低于50pS∕m时,过滤器或筛网的下游至少应有3()s的电荷释放时间。

4. 2. 5.3流经管路

为了控制罐车装载速度过快,罐车装油速度宜满足以下公式:

V ∙ δ∕≤0. 5(m2/S)

式中:

P——油品流速,单位为米每秒(m∕s);

d——鹤管内径,单位为米(m)。

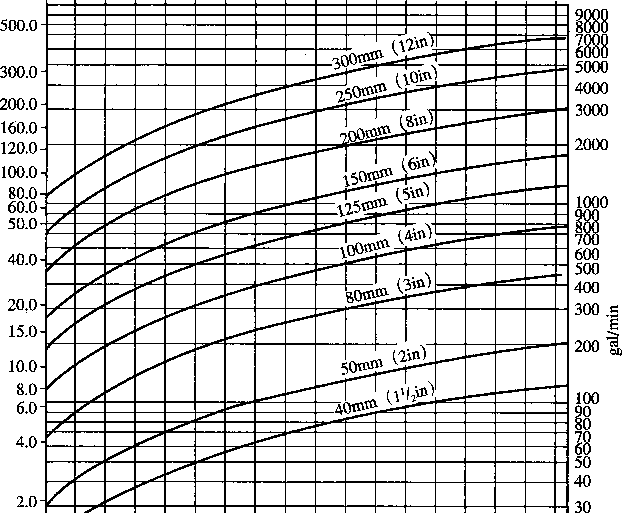

对于选定的管径,满足0∙5限制的流量和速度列在表3内(结合表3参阅图5的转换曲线)。此 外,流体的线速度不应超过7m∕so

4. 2. 5. 4喷溅装载

在油罐车装载中,应避免喷溅装载。与装载方法有关的措施见4. 2. 6和4. 2. 7。

4. 2. 5. 5. 1无论何时,液体都是一个静电蓄电池,并包含分散相,例如残留的水滴,整个装载过程 中油罐车入口处液体的流速应限制在Im/s。

4. 2. 5. 5. 2在如温度计量器或取样容器等物体放入油罐车车舱之前,应进行电荷释放,即应保证一 个适当的静置时间(见4.2.8)o

静电事故中,很多情况下,油罐车槽内与静电有关的火灾是由于没有遵守操作规程而造成的。极 少数情况下,虽然遵守了安全程序,但风险因子已接近安全极限,发生火灾的机会要比平常大。在这

表3不同管径的流速和流量

|

公称管径 in |

内径 |

流速 |

流量 | ||||

|

in |

mm |

ft/S |

m/S |

v∙d常数 m2 / S |

gal∕ min |

L/min | |

|

1. 5 |

1. 610 |

40. 9 |

3. 28 |

1. 0 |

一 |

21 |

79. 5 |

|

22. 97 |

7.()() |

0. 286 |

146 |

553 | |||

|

2 |

2. 067 |

52. 5 |

3. 28 |

1. OO |

一 |

34 |

129 |

|

22. 97 |

7.()() |

0. 386 |

240 |

908 | |||

|

3 |

3. 068 |

77. 9 |

3. 28 |

1. OO |

— |

76 |

288 |

|

21. 05 |

6. 41 |

0. 5 |

485 |

1836 | |||

|

22. 97 |

7. OO |

0. 54 |

529 |

2002 | |||

|

4 |

4. 026 |

102. 3 |

3. 28 |

1. OO |

一 |

130 |

492 |

|

16. 04 |

4. 89 |

0. 5 |

637 |

2411 | |||

|

22. 97 |

7. OO |

0. 72 |

911 |

3448 | |||

|

5 |

5. 047 |

128. 2 |

3. 28 |

1. OO |

一 |

205 |

776 |

|

12. 79 |

3. 90 |

0. 5 |

798 |

3020 | |||

|

20. 5 |

6. 20 |

0. 8 |

1277 |

4833 | |||

|

6 |

6. 065 |

154. 1 |

3. 28 |

1. OO |

一 |

295 |

1117 |

|

1(). 64 |

3. 24 |

0. 5 |

959 |

3630 | |||

|

17. OO |

5. 20 |

0. 8 |

1539 |

5825 | |||

|

8 |

7. 981 |

202. 7 |

3. 28 |

1. OO |

一 |

512 |

1938 |

|

8. 09 |

2. 47 |

0. 5 |

1260 |

4769 | |||

|

12. 95 |

3. 90 |

0. 8 |

2018 |

7638 | |||

|

1() |

1(). 020 |

254. 5 |

3. 28 |

1. OO |

一 |

806 |

3051 |

|

6. 44 |

1. 96 |

0. 5 |

1580 |

5980 | |||

|

1(). 31 |

3. 14 |

0. 8 |

2536 |

9599 | |||

|

12 |

11.938 |

303. 2 |

3. 28 |

1. OO |

一 |

1140 |

4315 |

|

5. 41 |

1. 65 |

0. 5 |

1890 |

7154 | |||

|

8. 66 |

2. 64 |

0. 8 |

3020 |

11431 | |||

种情况下,还应遵守其他预防措施。

•下面特殊的风险因子应予以识别:

a) 液体电导率小于2pS∕mo

b) 流速接近最大速度。

C)过滤器/筛网下游的电荷释放速度稍低于推荐的最小速度。

d)湍流发生器的位置靠近罐车入口。

4. 2.6用注油管进行顶装

4. 2. 6. 1敞口顶装中蒸气压产品或换装低蒸气压产品,注油管应伸到油罐底部,并与底部接触。

20 M * 1

W 9 8 7 6 5 4 3

÷------------------20

ι.o-(^-I^-ICqCq H CnCnCnCn^tr-^F TfWSInUS ∖6 ɪn/s ”图5不同管径的流量和流速的转换曲线

4. 2. 6. 2注油管端站应装有T型折流板或做成45°斜角。应注意防止注油管在开始注油时脱离罐底。 4. 2. 6. 3注油起始速度应限制在1m∕s左右,直到管口被淹没至少两个管径的深度。这时流速可以 在4.2.5.3规定的限制范围内逐步增加。装载速度可以用阀门来控制。

4. 2. 6. 4顶装中应尽量避免石油产品从软管自由地流进公路槽车。如果无法避免,应遵循以下预防 措施:

a) 所有的金属装置(包括软管装载)都应与油罐相互电气连通。

b) 装载中应固定软管。

C)通过在罐底播入软管来避免喷溅装载。 d)限制装载速度。

4.2.7底装 4. 2. 7. 1底装的初始阶段,应降低装载速度。

4. 2. 7. 2注油管中和放电位置处的起始速度应限制在lm∕s左右,直到管口和折流板(如果提供) 被淹没至少两倍管径的深度。底装速度应遵守4. 2. 5. 3中所规定的流速限制。

4. 2. 7. 3在底装作业中,如量油标尺和其他金属导体应伸到罐底,如4. 2.3中所推荐的。

4. 2.8取样和计量

4. 2. 8. 1若隔舱的蒸气空间中有可燃性气体存在,金属型或导电型物体,如量油尺、取样容器、温 度计,在产品的装载过程中或静置过程中,都不应低置于或悬挂在隔舱里。

4. 2. 8. 2无论所使用的设备是否导电,在使用量油尺或采样器前应有60s的静置时间。在电导率很 低的液体中,例如非常纯净的溶剂和化学级炷类或多相混合物,则需要更长的静置时间。

4. 2. 8. 3导电的量油尺或采样器不应和非导电的手动设备(手柄、电缆、绳、竿等)一起使用。导 电的量油尺或采样器(包括取样容器和手动设备),都应与隔舱或罐车进行适当的电气连通。这种电 气连通可以通过使用电缆,或维持手动设备和油罐舱口之间的连续接触来实现。

4. 2. 8. 4非导电的量油尺或釆样器,由于环境因素,诸如湿气和污染,它不可能保持高度绝缘。

4. 2. 8.5不宜使用合成纤维(尼龙和聚丙烯)绳缆。

4. 2.9公路运输

公路运输时,中蒸气压产品或需要换装的产品应采用带隔舱或隔板的油罐车来运输。

4. 2. 10蒸气平衡公路槽车

有蒸气平衡的隔舱内在装载过程中应遵守与大气连通舱室相同的装载防护措施。当用一个共同的 蒸气回收系统装载不同的蒸气压产品时,隔舱内可能会引入可燃性气体。

在蒸气回收管线上应避免形成被隔断的导电区段。油罐车上蒸气连接的所有导电部件都应与装油 舱电气连通。液体通过普通的高位槽,从一个油舱喷流进入另一油舱,会产生静电荷和其他危险。

4. 2. 11. 1从加油站的油罐向机动车的油箱中加汽油时,无论加油管和加油嘴导电与否,机动车都不 需要进行电气连通或者接地。

4. 2.11.2向加油站储油罐输油时,如果软管管嘴与油罐装油管之间保持金属接触,或者软管与油罐 装油管之间紧密连接,油罐车和加油站地下储油罐之间无需电气连通。如果油罐不导电(如玻璃纤 维),则装油管需要另行接地。

4. 2. 12非导电部件和内涂层

4. 2.12. 1当油罐车部件由非导电材料而不是金属组成时,应考虑以下防静电情况:

a) 静电放电会发生在油罐的外部或者发生在附近的部件上。

b) 由于没有有效的方式解决液体上的电荷消散,因此内部放电的可能性增强。

4. 2. 12. 2对不能避免在储油罐非导电部件上转移静电积聚的情况,当可燃性气体出现在部件内部或 者附近时,应采用以下措施:

a) 所有的导电部件与储罐底盘连接。

b) 紧密地连接到储罐底盘的导电防护罩可以防止外界放电引起的干扰。防护罩是埋在连接到 储罐底盘的部件壁上的金属丝网。在注油过程中,底盘尽量接地。防护罩应罩住所有的外 表面,包括柱形壳和三通阀;油罐被分成很多隔舱,每个隔舱都应包含一个连接到底盘的 防护罩。

C)每个油罐车车厢金属板表面积不应小于192cm2 ,放置在部件底部并且连接到储罐底盘上。

4. 2. 12. 3具有4. 2. 12. 1和4. 2. 12.2所有这些特点的油罐车车厢,可以采用与金属油罐车车厢相同 的操作方法安全地填充。

4. 2. 12. 4 对于具有非导电内涂层的油罐车车厢,见4. 6. 50

4. 2. 13 公路槽车检查标准

4. 2.13. 1公路槽车应定期检查,至少一年一次。

4. 2. 13.2公路槽车检查应包括以下内容:

a)确保浮子或隔板等导体固定牢靠。

b)确保采取措施以避免计量棒和别的导电设备成为火花激发源。

C)确保在底部装载时,喷雾变流装置已正确安装。

d) 检查油罐车内部隔板是否损坏。

e) 确保接地系统正常工作。一

f) 确保连接线路不会被破坏或者腐蚀。

4. 2. 13. 3油罐车装载人员应按程序检测。

4.3铁路槽车

铁路槽车的内涂层、取样和计量、过滤器和缓冲舱的相关规定分别参见4.6.5, 4. 2.8和4. 6. 2。

4. 3.2 电气连通与接地

4. 3. 2. 1铁路槽车车体与装油管线应进行电气连通。

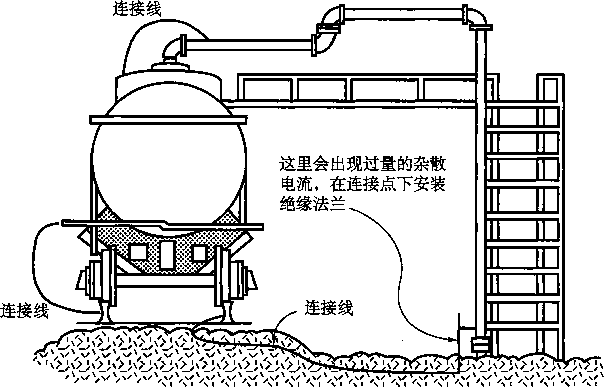

4. 3. 2. 2装载管线应与铁路进行连接(如图6所示)。

4. 3.2.3 关于防止杂散电流的规定见6. 3. 2。

4. 3.3火花激发源

火花激发源的规定见4.2.3o

4. 3.4注油管线的连续性 4. 3. 4. 1敞口顶装装油管线的金属部件,应在杂散电流电器和铁轨连接点的下端形成一条连续的电 气通路(如图6所示)。

图6铁路槽车电气连通与接地

4. 3. 4. 2在管线的下游部分,应采取同公路槽车装油管线相类似的保护措施(见4. 2.4)o

4. 3.5静电起电

4. 3. 5. 1当铁路槽车气相空间可能存在可燃性混合物,并且油罐气相空间所含产品的电导率小于 50pS∕m时,应遵守4. 2. 5所规定的有关公路槽车装载的预防措施。

4. 3. 5. 2顶部装卸油时,装油速度宜满足以下公式:

V ∙ 6∕≤0. 8

式中:

P——油品流速,单位为米每秒(m/s);

d——鹤管内径,单位为米(m)。

4.3.5.3除上述限制以外,装油速度不应超过7m∕so

4. 3.6注油管顶装

注油管顶装作业规定见4.2.60

4.3.7底装

底装作业规定见4. 2. 7o

4. 3.8取样和计量

取样和计量规定见4. 2. 8o

4.3.9 卸车

卸油作业规定见4. 2. IIo

4. 3.10铁路槽车检验标准

槽车检测作业规定见4. 2. 130

4. 4海运作业

4. 4.1控制装载流速

4. 4. 1. 1不论是在陆上还是海上作业,整个注油管道中的初始最大流速不宜大于1 m/s。

4. 4. 1. 2包括阀门或其他管道的最小截面积处的最大流速不宜大于Im/s。

4. 4. 1. 3各分支线路的最大初始装载速度不宜大于IlIι∕so

4. 4. 1. 4靠岸装载时,产品流出管道和进入油轮或驳船的货舱过程中,整个装载管道系统中均应满 足最大流速限制。

4. 4. 1. 5海上作业操作规程应遵守4. 1. 5中推荐的以下措施:

a) 限制初始装载速率和最大流量(如在装载作业过程中)。

b) 控制所有在用的管道中的炷类产品流速。

C)使泵和过滤器的下游有充足的电荷释放时间。 '

4. 4. 1. 6不同装载材料的电导性应采取相应的电荷释放时间:

a) 对于2pS∕m<电导率V50pS∕m的产品,过滤器或孔径小于150μm金属丝筛网的下游至少 需要30s的电荷释放时间。

b) 对于电导率<2pS∕m的产品(或现场温度条件下,实际或可能的最小电阻率未知时),电荷 释放时间应保证至少K)OSO

4. 4. 1. 7陆基罐在油罐舱装载停止后应保证至少30min以上的静置时间,才能通过圆顶或舱口进行 计量或釆样。

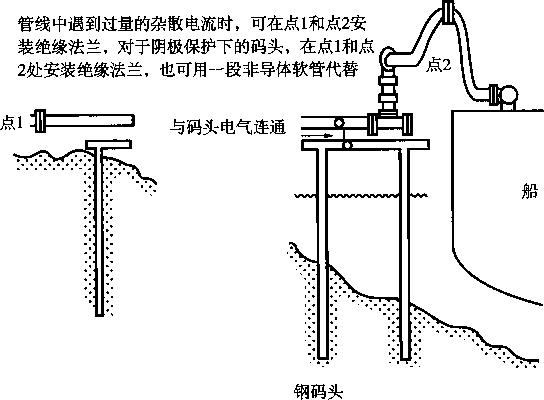

4. 4. 1. 8靠岸船舶的装载和蒸气回收管线应进行电气隔离,同时要保证每侧隔离正确接地,见6. 3.3o

4. 4.2惰化船舱

当货舱中的液体易挥发时,应根据实际需要运行惰性气体系统。

4. 4.3非惰化船舱

4. 4. 3. 1货舱入口的所有上游管段电荷释放时间的最大初始装载速率控制在lm∕so

4. 4. 3. 2应使用4. 4. 1. 6中推荐的电荷释放时间。

4.4.3.3在存在不确定性的船舱配置、相关设备尺寸和操作者经验等因素的风险下,应实施 ISGOTT中的风险评估方法,以减少装载产品时的静电积聚。在需装载产品和先前货物导电特性不 确定时,风险评估尤其重要。

4. 4. 3. 4非惰化船舱上独立油舱的装载应符合以下要求。

4. 4. 3. 4. 1非惰化船舶宜采用lm∕s的初始装载和7m∕s的批量装载速率。

4. 4. 3. 4. 2如果无法达到4. 4. 3. 4. 1中的条件,应重新进行风险评估和采取4. 4. 3. 5中推荐的风险 控制措施。

4. 4.3.5非惰化船舱的分散装载应符合以下要求。

4.4.3.5.1在分散装载时,原有的风险管理中应加入风险评估过程。

4.4.3.5.2只有油船和码头的风险均已被识别,并已采取相应的控制措施减少、避免或消除了这些 风险后才能进行分散装载。

4. 4. 3.5. 3只有满足ISGOTT中11.1. 7.4列出的进行监督和评估所需的船舶结构和可用专业技术 知识才考虑分散装载。如果所需的知识和专业技能不能满足时,在采取其他降低风险的措施前不能进 行分散装载。

4. 4. 3. 5.4最大初始装载线速率限制在lm/s内。

4.4.3.5.5如果初始装载线速度超过lm/s,或最大批量加载线速度超过7m∕s,应进行风险评估并 釆用以下降低风险措施:

——向静电积聚的油舱装载前使用惰化装置进行惰化;

——在进行换装作业前,应使油舱内可燃性气体小于10⅝LEL (如有需要可对油舱进行清洗和/ 或通风);

——运输易积聚静电的产品时,应使用专用于运输闪点高于52°C货物的船舶; ——装载前向产品中注入抗静电添加剂。

4. 4.4 电气连通与接地

4. 4. 4. 1码头应进行电气连通和防止杂散电流,见6.3.3。

4. 4. 4. 2船只与岸边的电气隔离应采取静电预防措施。

4. 4. 4. 3装载线和蒸气回收线都应使用绝缘法兰或不导电的软管进行电气隔离。

4. 4. 4. 4舱室侧壁通过与船壳连接来实现接地,而岸边电气连通和接地应釆取常规手段。

4. 4. 4. 5船或岸电气连通线缆不能代替绝缘法兰或不导电的软管。

4.5储油罐

4.5.1概述

有关静电、火花激发源和可燃性蒸气一空气混合物所发生的引燃分别参见4.1.2, 4. 1.3和 4. 1.4o关于内涂层、取样和计量、过滤器和缓冲舱的防护措施分别见4.6.5, 4.5.6和4. 6. 2。

4. 5.2静电起电

当储油罐的蒸气空间中可能含有中蒸气压产品、被高蒸气压液体污染的低蒸气压产品、包含未溶 解的氢气或在处理过程或换装过程中产生的轻质炷的低蒸气压产品等易燃混合物时,或浮顶储油罐的 浮顶浮动前,应采取以下措施:

a) 应避免溅射注油和向上喷雾。装油管出口应接近油罐底部,使油罐底部水和沉积物的搅动最 小。应避免液面上的喷雾器向产品放电。

b) 将填充线和入射液流的填充速度限制在lm/s,直到填充管浸没在油中的长度达到2倍管径 或者61Crn (取两者较小值)。当使用内浮顶储罐或者外浮顶储罐时,要遵守lm∕s的极限速 度直到罐顶浮起来。

C)在静电积累并且含有诸如水滴的分散相材料的情况下,不应通过压风机吹扫管道,输入流量 在整个充装过程中不应大于Im/s。

d) 微孔过滤器下游应有30s的电荷释放时间。

e) 检测并清除油罐中未接地的松动或漂浮物体(如未固定好的量油浮顶和取样罐)O

f) 空气或其他气体不应被抽入或通过液体进入油罐。

g) 最大注油速率应控制在7m∕s~10m∕so

地面储罐被认为是通过内部固有接地而使电荷消散,无论是哪一种地基(如水泥、沙、沥青)。 对高架储罐来说,虽然其对地电阻被认为高达IMQ (106Ω),但储罐仍被认为是充分接地而使静电电 荷消散。

外加的接地棒以及类似的接地系统将不会减轻流体所带静电荷的危险性,但是附加接地对于电气 安全或者雷电保护都是必要的。

4. 5.4火花激发源

4. 5. 4. 1在储油罐内部,独立的导电体、储罐探测量竿、传感器或者向下伸入气相空间的导电设备, 应通过导电电缆或导电棒将其与储罐底部安全连接。

4. 5. 4. 2连接电缆或连接棒应安装在传感器附近或者放置在计量孔内。

4. 5. 4. 3不宜使用链条来连接导电部件。

4. 5. 4. 4应对连接电缆进行周期性检查,以防止其分离。

4. 5. 4. 5 储罐探测量竿、高级传感器、罐内突出物等均是绝缘的,则不需采用4. 5. 4.1〜4. 5. 4. 4规 定的措施。

4. 5. 4. 6安装在储罐内部侧壁上的设备(如水平开关、温度计)和突出储罐内部很短距离而没有向 下延伸的设备,将不会产生静电危害,这些情况应进行针对性评估。

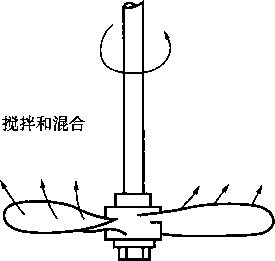

4. 5. 5 混合罐和混合器

4. 5. 5. 1 喷嘴不应破坏液体表面。

4. 5. 5. 2宜使用浮顶储罐。如果不使用浮顶储罐,则应使用气体覆盖的方法(参见E∙8.6)°

4. 5. 5. 3不宜使用空气搅拌机和蒸气搅拌机。

4. 5. 5. 4对于小容量储罐来说,炷类或惰性气体会在作业过程中充满整个气相空间,可以预防引燃。 但是仍需要采取必要的防护措施,如缓慢开始操作,在混合之前净化空气和在任何计量或取样操作前 观察静置时间。此外,还需要考虑雾气和泡沫的产生。

4. 5. 6取样和计量

取样和计量操作(包括温度测量),推荐使用导电的量油尺手动取样和计量。并且,量油孔应连 接到储油罐的顶部和底部。

4.5.6.2静置时间

储罐在装卸液体石油产品作业后,均应经过一定的静置时间,方可进行检尺、测温等作业(见 GB 12158→006)o静置时间见表4。

表4静置时间

|

液体电导率,S/m |

液体容积,m3 | |||

|

<10 |

1()〜5()(不含) |

5()〜500()(不含) |

≥5000 | |

|

>10^8 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

1()F 〜i()f |

2 |

3 |

20 |

30 |

|

Io-12 |

4 |

5 |

60 |

120 |

|

<1()^14 |

10 |

15 |

120 |

240 |

注:若容器内设有专用量槽时,则按液体容积小于l×10m3取值。

4. 5. 6. 3取样和计量设备

4. 5. 6. 3. 1取样和计量设备应是完全导电的或是完全绝缘的。导电的取样和计量设备不应和绝缘的 降落装置(手柄、电缆、干燥清洁的天然纤维绳、合成纤维绳、棒等)一起使用。导电的取样和计量 设备应和导电的降落装置(带或电缆)一起使用。

4.5.6.3.2导电的取样和计量设备(包括取样容器和降落装置)应正确地连接到储油罐上,这种连 接应通过连接电缆或者降落装置和储油罐口之间持续的金属接触来实现。

4.5.6.3.3完全绝缘的手动量油尺、采样器或取样设备是不包含任何金属部件的,如硃码、帽或标 签;或是几乎没有金属部件的,如被封装至少ICm厚耐冲击和破坏绝缘材料中的硃码。如果采用完 全绝缘的手动计量器和取样器,应有合适的静置时间。

4.5.6.3.4取样和计量时,不应使用合成纤维绳。

4. 5. 6. 3. 5在储罐内,清洁干燥的自然纤维绳当在湿度较低的环境使用时为非导电的,如果不保持 干燥和清洁,自然纤维绳将会是导电的,因此在取样和计量时应将自然纤维绳与储罐口连接。

4.5.6.3.6自动计量设备可以在储油罐中安全地使用,但计量浮子应通过引导带、引导线或两者同 时与罐体连接。

4. 5. 6. 3. 7应避免使用没有进行电气连接的自由浮子。

4. 5.7储罐的吹扫和清洗

4. 5. 7. 1. 1吹貝是将封闭空间的可燃性气体驱散,并换之以空气或惰性气体。在吹扫过程中产生的 静电危害取决于介质和使用的装置。

4. 5. 7. 1.2当储罐或容器中含有可燃性气体或在作业过程中产生可燃性气体时,应避免用水蒸气吹 扫储油罐、用水蒸气覆盖等类似操作。

4. 5. 7. 1. 3如果用水蒸气吹洗储油罐或者其他设备以及所有导电体(包括水蒸气放电软管或喷嘴) 时,应与储油罐或设备进行电气连接。

4. 5. 7. 1. 4 CO?喷射器应遵守与水蒸气同样的静电防护措施。如果将CCλ用作惰性气体,应使用不 会在放电过程中形成Co2固体颗粒的方法。

4. 5. 7. 1.5 CO?灭火器不能用于惰化可燃性气体。对于小型油罐或容器,如果时间允许,可将干冰 放入密闭空间,让其进行缓慢惰性化处理。

4. 5. 7. 1.6可采用其他吹扫介质。

4. 5. 7. 2. 1当水蒸气用作清洗介质时,应考虑静电危害问题。

4. 5. 7. 2. 2用水喷射清洗只应用于存在惰性气体和非可燃性气体的场合。

4. 5. 7. 2. 3可燃性溶剂和易燃性材料如柴油,偶尔用于储油罐的清洗,清洗过程需要采取适当的安 全措施。同样,加热、搅动、移动和测量溶液也会释放可燃性气体。

4. 5. 7. 2.4当使用不同类型的溶剂或者净化过程中均不可避免地存在可燃性气体或雾气时,被清洗 的储油罐或者容器应被惰性气体填满,以减少在清洗过程中被引燃防可能性。

4. 5. 7. 2.5作业人员进入惰性环境中时需要特殊的防护设备和培训。

4. 5. 7. 2. 6当容器未被惰性气体填充或填满时,在使用溶剂清洗时应考虑以下防护措施:

a) 仅使用导电性溶剂(电导率大于50pS∕m)o

b) 仅使用高闪点材料(闪点大于清洗操作温度8.5°C-IIoC)O

C)清洗系统应与油罐电气连通,在使用前应对所有的电气连通设备进行电导率测试。

d) 使用不会产生油雾或微小浮质的喷嘴和传输系统。在清洗过程中,不应把未接地的导电物 体引入到储油罐中。

e) 监控可燃性气体。

4. 5. 7. 2. 7清洗作业人员进入储罐前应将可燃性气体降至安全水平,并进行连续监控。

4. 5.8浮顶储罐

4. 5. 8. 1 外浮顶储罐

外浮顶储罐要求在浮顶与罐壁之间有电气连通分流器。如5. 4.2.2中所述,也可以防护产生的静 电电荷。

4. 5. 8. 2内浮顶储罐

内浮顶储罐应有电气连通,既可以釆用分流器,也可以在浮顶或浮盖与罐顶或罐体之间连接金属 导线来实现。

4. 5. 9 非导电油罐和罐内层

4. 5. 9. 1. 1不宜在非导电(如塑料、玻璃纤维)的地上油罐中存储可燃液体。

4. 5. 9. 1.2塑料油罐可以配备金属的人孔和流体进出口。

4. 5. 9. 1. 3当非导电油罐被用于存储炷类或被可燃性物品污染的其他产品时,应注意所有的导电部 件(如金属框和装货口)都应相互电气连通和接地。

4. 5. 9. 1. 4在存储低导电率(小于50pS∕m)产品时,应釆取以下措施:

a) 防护物接地。

b) 油罐底部应有一块金属板,其表面积不小于192Cm2,并与外部地面进行连通。

4. 5. 9.1. 5当用于存储高电导率产品时,既可以由接地的装载管线延伸到油罐底部来实现,也可以 由内部接地电缆从油罐顶部伸到罐底并与外部接地连接来实现。

大多数这种油罐专门用于存储发动机燃料。因此,通常不需要特殊的静电放电预防措施。在存储 其他燃料时,推荐使用在地上储油罐中的预防措施(见4.5.9. Do

4.5.9.3 非导电的罐内层

关于非导电内层和内衬的油罐的规定见4. 6. 50

4.6其他静电危害

4. 6. 1传导皮带和滑轮

4. 6. 1. 1橡胶皮带或其他绝缘材料制成的皮带,在运转中会产生大量的静电电荷。

4. 6. 1. 2当皮带从皮带轮上脱离时就会产生静电,使皮带轮(无论是导电的或是非导电的)和皮带 带电。如果皮带轮是由导电材料制成的,电荷通常会通过轴承和轴消散到地面而不会发生引燃危险。 但是在某些场合,如果其机架是绝缘的或者轴承是由绝缘材料(如尼龙等)制成的,则应进行电气连 通和接地。

4.6.L3用导电皮带可以消除皮带上的静电积聚。新的干净导电皮带具有非静电发生特性。使用者 应注意在维修过程中防止更换错误以保证操作安全。

4. 6. 1. 4防止皮带上静电电荷积聚的另一种方法是使用涂料皮带。为了保证有效可靠,皮带涂料应 经常更新。

4. 6.1. 5此外,在某些场合下,使用静电导电刷或类似设备,可以消除皮带上的静电积聚(通过非 易燃性的电晕放电)。

4. 6.2过滤器和缓冲舱

过滤后的液体进入可能存在可燃性混合物的容器应采取特殊的预防措施:

a) 油孔或筛网大于300μm,过滤器出口不需要特殊的缓冲。

b) 油孔或筛网小于150μm9在过滤器或筛网与放电位之间应保证至少30s的电荷释放时间。

C)油孔或筛网为150Vm〜30(¼m,在设备的风险评估结果的基础上才有可能进行安全操作,这 就需要考虑诸如储运的材料、适当的安全操作程序等因素。无论孔眼大小,当压降过大时, 应对过滤器和金属丝网筛清洗或替换。当过滤器或网筛被部分阻挡时,产生的电荷会增加。

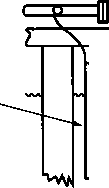

d) 过滤器出口应设置足够长且粗的管线,以保证在液体流出之前有3()s的电荷释放时间(如图 7和图8所示)。

e) 将液体滞留在缓冲舱内30s或者降低液体的流动速度。

f) 缓冲舱应满罐操作,以防止在可燃性气体空间中产生火花。

g) 新设备设计标准推荐过滤后应至少有30s的电荷释放时间。

4. 6. 2. 2电导率极低的产品

4. 6.2. 2.1低温环境下低电导率(小于2pS∕m)和高黏性(高于30CSt)的液体,小孔过滤器和筛 网的出口应保证足够的电荷释放时间。通常情况下,电荷释放时间应为液体缓冲时间常数的3倍 以上。

30s

燃料携带的电荷.

/++

H-+ + + + ++><+++++

协Λ?火

燃油

公路槽车

过滤器芯 i

图8过滤器中的电荷分布

4. 6. 2. 2.2除非有特殊要求(如转换装载静电防护或初始装载速度限制),否则最大电荷释放时间不 需要超过K)OSO

4. 6.3便携式金属容器

4. 6.3.1便携式金属容器应连接在注油系统中,或者通过一根连接线将容器和金属注油管口连通或 者是两者连续性接触。

4. 6. 3. 2安置在金属传送机上或者本身就连接在注油系统导电表面上的便携式金属容器并不需要单 独连接。

4. 6. 3. 3当向便携式金属容器或者鼓形圆桶填充易燃液体时,应尽量避免填充时液体飞溅,建议采 用可以延伸到罐或桶底部的金属注油线。

4. 6. 3.4微孔过滤器的出口都应有足够的电荷释放时间。

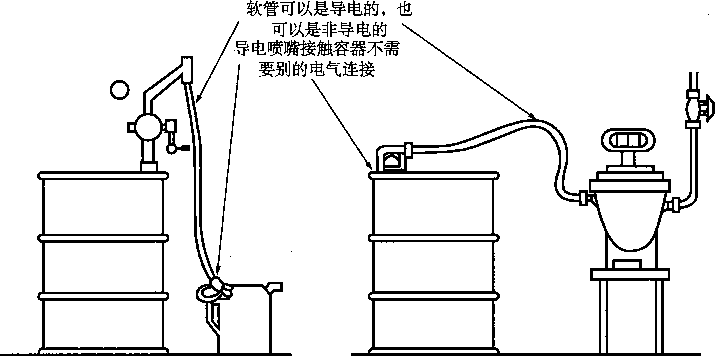

4. 6. 3. 5金属注油管在灌装作业中(如图9所示)与金属油桶保持连接。

喷嘴不接触(需要电气连通,除非容器本身电气连通在一起,如果容器同 注油管或其他油源间的电阻超过IMQ,在它们之间应有电气连通线)

图9容器在装罐过程中的电气连接

4. 6. 3. 6在注油管和便携式金属容器之间应有连接线。

4. 6. 3. 7在填充操作中使用导电漏斗,需连接在油桶和注油管上。

4. 6. 3. 8使用非导电漏斗,只需将注油管连接在油桶上。

4. 6. 3. 9宜采用封闭的便携式金属容器装油。

4. 6.4非导电装置和材料

当储运石油的设备由非导电材料制成时,应将所有孤立的导电部件连接起来并接地。

4. 6. 4. 2非导电便携式容器

4. 6. 4. 2.1当可燃液体填充到非导电便携容器中时,温度至少要低于闪点温度8°C时,才不会引起 静电引燃危害。当填充的可燃液体温度与其闪点温度差为8°C以上时,应采取易燃液体的防护措施。

4. 6. 4. 2. 2不应进行换装作业。

4. 6. 4. 2. 3不应向环境中存在易燃性气体的非导电容器填充任意液体。

4. 6. 4. 2. 4在给非导电容器填充易燃液体时,其防护措施与容器的尺寸、结构和液体的导电率都 有关。

4. 6. 4. 2. 5假定填充源与液体接收容器之间具有导电通道,当填充的易燃液体的导电率大于50pS∕m 时,各种尺寸的非导电容器都可以安全填充。

4. 6. 4. 2.6非导电容器上的任何一个金属部件都应连接在注油管上。

4. 6. 4. 2. 7非导电容器被易燃液体填充时,在填充过程中,连接在注油系统中的导电注油管和导电 金属棒或线应一直和液体保持接触。

4. 6. 4. 2. 8在注油之前应将注油管或金属棒插到容器底部,并且在注油结束之前一直保持这种状态。

4. 6. 4. 2. 9当灌装大容量的便携式容器时,应釆取以下措施:

a) 将导电金属注油管与计量系统连接起来。

b) 注油管应伸入距离鼓形桶或罐底部2. 5cm〜5cm的范围内。

C)落水管应设计成使液体的喷洒和溅射减到最小,填充速度应小于1 m∕so

d)当注油产品的电导率为5()pS∕m或者更大时,注油管在注油完成后应保持和液体接触3()s, 使电荷消散。

4. 6. 4. 2. 10当向非导电便携式容器中填充电导率低于50pS∕m的易燃液体时,应釆取额外的预防 措施:

a) 在微孔过滤器或者一些电荷产生部件和填充点之间应采用最大可行间距。

b) 对大多数液体来说,至少需要3()s的电荷释放时间。

C)当填充电导率在50pS∕m以下的易燃液体时,在填充完成后接地管道应留在鼓形圆桶 内 5mino

4. 6. 4. 2.11当使用具有导电塞子的非导电容器时,应将导电塞子和导电接收容器连接起来防止电荷 积聚在孤立导体(突出物)上。

4. 6. 4. 3 非导电表面

在可能存在可燃性气体的环境中,应避免使用塑料板。

4.6.5内涂层

4. 6. 5. 1在管道、容器或设备内部的油漆、塑料或金属氧化物(锈)薄膜,不具有静电隐患。

4. 6. 5. 2金属容器内部的涂层厚度,如果厚度没有达到2mm就可以认为是没有涂层的金属容器。 具有厚度在2mm以上的非导电内涂层的储油罐、公路槽车、铁路槽车部件、管道(FRP内层提供腐 蚀保护)或者金属设备应认为是非导电设备,除非内涂层的电阻小于lMΩo无论内涂层多厚,金属 容器都应连接在注油系统中。

4. 6.6真空油槽车作业

如果真空油槽车操作过程中可能出现可燃性气体,则应采取以下预防措施:

a) 使用导电真空软管及配件,应定期检查其电气连接情况,且应使用导电软管。或者如果所有 的导电装置都连接起来时,也可以使用非导电软管。但是,为了保证在复杂环境下的连接完 整性和连接在软管上的物体均已接地,则需要特殊的考虑和控制措施。

b) 不应使用薄壁、有螺纹损伤的塑料软管。

C)整个注油系统需要连接起来,才能有一个持续从油槽车穿过软管和喷嘴到油罐的导电通道, 在所有的转移装置(软管)从容器开口处撤出之前,这种连接不能断开。

d) 不能使用像漏斗这样没有连接的导电物体。

e) 在真空油槽车操作过程中,便携式非导电容器不应用作中间收集容器,因为容器上会积累电 荷。只有导电容器宜被使用,并且要求输油时软管管口和容器进行电气连通。

f)软管应标记导电和绝缘。

4. 6.7 喷砂和喷漆

4.6.7.1喷砂过程中,喷砂嘴和工作面之间应有电气连接,并且工作面应接地。

4. 6. 7. 2在喷砂过程中,软管不应通过有可燃性混合物存在的区域。

4. 6. 7. 3应使用带金属屏蔽的软管,或碳素导电管式软管。

4. 6. 7. 4容器或储罐内部喷漆、涂层或类似的操作会产生薄雾,这种情况下不能用惰性气体来对工 作人员进行保护,应采取以下预防措施:

a) 容器内气体低于燃烧下限(LFL)的10⅝o

b) 连续监测燃烧下限(LFL)O

C)选择高闪点的漆或涂料。

d) 电气连通包括喷射设备在内的所有的器件。

e) 使用设备生产商指定的导电涂料软管。

f) 危害分析。

g) 其他措施。

4. 6. 8 加油站

4.6.8. 1油罐车输送

4.6.8. L1通过底部连接或者油罐车封闭的运输系统连接到加油站油罐输油时,不需要电气连接。

4.6.8. L2用传输软管向油罐填充液体时,传输软管应与油罐密封连接。对这些系统设计时,应防 止可燃性蒸气进入柴油或者煤油油罐。

4. 6. 8. 2机动车辆加油

4. 6. 8. 2.1应尽量避免铺设表面电阻大于1MΩ的道路。

4. 6. 8. 2. 2加油时人员应下车。

4. 6. 8. 2. 3在开始加油前,加油喷嘴的金属部分应连接到油箱的金属口处直到加油完成。

4. 6. 8. 3便携式容器填充

4. 6. 8. 3.1不应在车辆内部或者车辆上充填容量小的便携式容器。

4. 6. 8. 3.2在充填被允许的小型便携容器过程中,容器应远离车体,放置在道路上。对于金属容器, 加油喷嘴在充填过程中必须保持与容器接触。

4. 6. 8. 3. 3对于具有接地或者容量大一些的金属容器、鼓形桶和便携式油罐,需把它们放置在敞开 的油槽车或车辆上充填。为了保证持续的电气接地,这些容器应直接连接在车辆底盘上。如果油槽车 具有非导电的衬垫(例如塑料、橡胶等),则需要一根连接线。

4. 6. 8. 3. 4在任何时候,加油喷嘴在充填开始的时候都应保持和油罐或者油桶的金属接触,并且在 充填完成以前一直保持接触。

4. 6.9 人体和衣物

4. 6. 9. 1在可燃性气体的环境中,不应穿脱衣物,不应穿太宽松的衣服,不应穿化纤质地的服装。

4. 6. 9. 2当空气湿度较低时,尤其是在室内的活动,防静电地板可以减少人体带电。

4. 6. 9. 3有可燃性气体的场合应避免人员在场。

4. 6. 9. 4若人员不能避开,应考虑工程上的控制,比如强制通风或者限制蒸气的产生。

.24

4. 6.9.5若人员不可避免且工程的控制措施也不能满足,人员应穿着防静电鞋或使用防静电地板。

4. 6. 9. 6当操作者处在具有高可燃性物质的室内时,应严格控制人体静电。

4. 6. 10粉尘和雾状液体

4. 6. 10. 1应使用浸没式入口和较低的初始充装速度。

4. 6. 10. 2在不能消除浮质和雾或者有意产生浮质和雾的场合(如用水或碳氢化合物液体清洗油罐时 或者有各种各样的溅射操作时),应在惰性气体的保护下进行操作,并且避免使用和移动绝缘导体, 所有的设备(包括溅射喷嘴)都应电气连通和接地。

5雷电

本章的内容以当前防护直接雷击和间接雷电的前沿技术为基础。推荐了有关直接雷击、间接雷电 及特定设备的雷电防护措施和方法。

5.2直接雷击

由于热能和机械力的作用,直接雷击可以直接引燃可燃性材料,并严重破坏其通暦上的物体。如 果没有将电击电流导到地上或者转移其能量,电击所释放的电流和能量高到足以将薄金属部件熔化并 损坏电子部件。

5.3间接雷电

除了直接雷击以外,由雷击引起电场突然变化,会使相对远离直接雷击区的装置出现二次火花。 这种感应电荷或火花往往在被绝缘的金属物体上出现。开始时,金属物体通过其对地的高电阻和无害 的低速感应逐渐带上电荷。当附近出现雷击时,这种感应电荷突然对地放电,而可能引燃可燃性混 合物。

5.4特定设备的雷电保护

5.4.1 接地

5. 4. 1. 1没有直接接地措施的储罐应采用辅助接地措施。

5. 4. 1. 2没有直接安置在地面上的金属装置,却连接到能够将雷击安全导向地面的接地管道系统上。 这种设备需要辅助接地来避免地基受到损坏。

5.4. L3与大地绝缘的金属罐、设备和其他建筑物,需要充分地接地和电气连通来加以保护。

5. 4. 1. 4对绝缘材料构成的结构应设计雷击保护系统。

5.4.2 常压储罐

5. 4. 2. 1固定顶储罐和卧式储罐

5. 4. 2. 1. 1由于固定顶金属储罐和卧式金属储罐全部由金属部件相互连接,对直接雷击引燃和损坏 有较好的防护作用,因此,应保证其运行正常。

5.4. 2.1.2根据具体情况釆取以下预防措施:

a) 保证雷雨时所有的罐口关闭,不应打开量油孔。

b) 保证罐顶处于良好的状态(没有小孔,没有太薄的区域,没有不导电的碎片等)。

C)通风口应有呼吸阀和回火保护装置。

d)雷暴时应中止装卸油品。

e)宜提供惰性气体或其他气体填充保护。

5.4. 2. 1. 3对于非导电固定顶金属储罐,可加厚度不小于5mm的金属顶板并与壳体相连接或者提 供雷电保护系统。

5. 4. 2. 1. 4对于非导电储罐,罐体上的金属部件应等电位连接,并有效接地。

5. 4. 2. 2外浮顶储罐

5. 4. 2. 2. 1采取严密的密封措施和合理设计的分流器。

5. 4. 2. 2. 2对于纤维初级密封浮顶储油罐,分流器应放置在初级密封段上面。分流器应直接与二次 密封段上方的储油罐壳相连通。分流器和罐壳最高的顶部应直接接触良好(如在最大填充高度处其分 路器上方提供51mm的清除区)。

5.4.2.2.3分路器可以放置在液体下边,但这种方式因为不方便检查而不推荐使用。

5. 4. 2. 2. 4检查密封段的密封性能,并保证其密封良好。

5.4. 2. 2. 5浮顶储罐的内浮筒产生的危害宜釆取以下预防措施:

a) 将浮桥进行机械固定。

b) 检查浮桥,并保证良好的金属接触。

C)浮桥隔板使用气密封。

d)对浮筒可燃性气体或者液体进行常规检查。

5. 4. 2. 2. 6正常作业或打雷时不应将浮顶停靠在支架上,在雷电时不应进行灌装。

5. 4. 2. 3内浮顶储罐

5. 4. 2. 3. 1内浮顶不需要连接到罐壳上或者罐壁上来防护雷电,但是浮顶或者罐盖仍需要和罐壳电 气连通,以防止因产品流动而产生静电荷。

5. 4. 2. 3. 2内浮顶储罐具有打开的通风口,降低处于固定罐顶和浮顶之间的可燃性气体浓度应釆取 但不限于以下措施:

a) 在浮顶周围提供严密的密封段。

b) 保证足够的通风。

C)正常操作下避免将罐顶降到底部(罐顶再浮起时气体会进入气体空间)。

d) 雷暴时避免对储罐的灌装。

e) 对蒸气空间中的易燃物进行常规检查。

5. 4.3带压储罐

用来带压储存可燃性液体或气体的金属储罐、容器和加工设备,通常不需要雷电保护。因为这类 设备通常都有良好地接地且有足够的罐顶顶板厚度(不小于5mm),不致被直接雷击击穿。

5.4.4金属油船和油驳

5. 4. 4.1金属油船和油驳的金属桅杆或者其他凸出物可作接闪器。

5. 4. 4. 2船体的结构是木质或其他绝缘材料的,应把桅杆或其他凸出的金属物与水线以下的铜板 连接。

5.4.4.3无线电天线应装浪涌保护器。

5. 4. 4. 4雷暴时应中止装卸油品,并关闭贮器开口。

5. 4.5公路槽车和铁路槽车

公路槽车和铁路槽车附近有雷暴时,不应进行装卸作业或者关闭所有的油罐口 O

5.4.6 通风

5. 4. 6. 1雷雨时,当通风孔附近存在可燃性蒸气释放和引燃危险时,应考虑采取回火保护或者其他 预防火焰传播的方法。

5. 4. 6. 2 通风口的防护盖应与通风管道电气连接。

5.5直击雷防护

当雷击不能消除时,釆用合理的工程措施和运行维护标准可以减小雷电危害。因此,就算有直击 雷保护系统,当存在直接雷击时也应采取5. 4中的措施。在雷电的频率和强度都很高的区域,普通的 接地是不够的。除了 5. 4中的雷电保护以外,也应考虑别的雷电保护手段,参见附录A。

6杂散电流

杂散电流是指沿非规定通路流动的电流。所谓非规定通路,包括大地、管线以及其他与大地连通 的金属物体或建筑。杂散电流可以是连续的或间歇的,单向的或者交变的,并且通常分布在多条并联 的通路上,其强度与各自通路的电阻成反比。

6.2杂散电流源及其限制

6. 2.1杂散电流源:管线或其他埋地结构的阴极防护;某种动力系统中的接地回路电流;埋地的金 属物体腐蚀;金属与土壤接触的电蚀作用等。

6. 2.2动力系统中的杂散电流没有确定的电压和电流限制,通常其电压不会超出击穿固定电极间空 气隙的所需值(参见E. 6.3)o

6.2. 3动力系统电极不应接触和分离,电势不应超过35Vo

6. 2.4由电蚀作用产生的电势,在任何情况下都应严格限制其不超过15Vo

6.3杂散电流防护

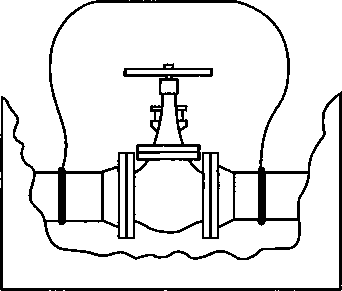

6. 3. 1. 1带杂散电流的气体管线或轻质油管线拆开前应进行跨接。

6. 3. 1. 2管线拆开的程序与移动阀门或插入、拆除阀芯时所要求的程序相同(如图1()所示)。‘

6.3.1.3 跨接线电阻不应超过2Q,导线与管线应以最小电阻的方式接触。

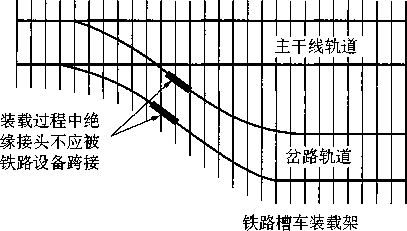

6. 3.2岔线轨道

6. 3. 2. 1铁路槽车连接断开时,至少应把一条铁轨和装卸设施的管线电气连通。.

6. 3. 2. 2在装卸设施和现场连接管线之间,应使用绝缘的管接头。

6.3.2.3岔线轨道可以同带电的主干线连接,也可与电气铁道交叉,并且在某些情况下可以装设轨 道电路信号系统。

6.3.2.4岔线轨道的铁轨接点处应装设绝缘连接器(如图11所示)。

6.3.2.5在输送可燃液体时,绝缘连接器不应与铁轨设备跨接。

6.3.3接驳管线

6. 3. 3.1在管线立管和软管的连接中应使用绝缘法兰。

6. 3. 3. 2接驳管线系统的岸端应设置绝缘法兰。

注:当可能存在炷类或者杂散电流时,拆除或者更换阀门应釆取以下步骤:

1) 连接电气连通电缆。

2) 拆除阀门或者阀芯(或打开管线)[安装阀门或者阀芯时,步骤1)和步骤2)的相应顺序应相反丄

3) 打开管线的同时,拆去电气连通电缆,在没有可燃性混合物存在的情况下,断开旁路连接。

图10杂散电流旁路

图11同主干道杂散电流源隔离的岔路轨道

6. 3. 3. 3应在码头及上岸管线之间设置绝缘法兰。

6.3.3.4管线立管和海岸连接的管道应接地。

6.3.3.5管线立管和船之间不应存在导电通路。

6. 3. 3. 6当油船和码头管线使用串接的柔性软管连接时,可在每个串接软管中装设一段非导电软管。

6. 3. 3. 7当使用绝缘来防止杂散电流时,所有导体应在装卸管线中被绝缘。

6. 3. 3. 8码头管线和油船的连接点处宜设置连通电缆。

6. 3. 3. 9杂散电流经常出现在气体回收系统的管道上,对货物转移管线同样需要采取防护措施。图 12为码头杂散电流防护方法。

6. 3. 4阴极保护系统

6. 3. 4. 1阴极保护系统断电后不应立即进行后续操作。

6.3.4.2管线立管装备绝缘法兰,阴极保护的钢码头可以取消电气连通电缆。绝缘接点应设置在不 会被旁通或跨接的位置。

6. 3. 4. 3对于金属与金属发生接触以及杂散电流在船和码头之间流动的其他可能性,都应进行在具 有可燃性蒸气时产生电弧的可能性的评估。

6. 3. 4. 4当公路槽车和铁路槽车装载架上的连接管线被阴极保护时,应考虑电气连通电缆的位置和 规格。

岸上接地的方法 (在水中用电极代替)

接地电极 的设置要 求底部比 最低的低 水位还要 低,顶部 连线要高 于高水位

管线中遇到过 量的杂散电流 时,在这点安、 装绝缘法兰

船

混凝土和木码头

图12海运码头的电气连通、

接地和绝缘

附录 A

(资料性附录) 直击雷保护系统

A.1常规的空气终端雷电保护系统

常规的空气终端雷电保护系统由一定数量的接闪器、引下线或者高架天线组成。接闪器用来通过 增强本地空气的电场强度来阻止雷击。为了更有效,雷电保护系统必须提供一个足够横截面积的到地 的金属通道,无损害地将雷击传到地面上。这种设备在接闪器的最高点下方和邻近的保护区域内对物 体和建筑物提供雷电保护。直击雷保护系统不能提供对间接雷电电流或感应电压的防护。通过适当的 电气连通和抗冲击装置的应用,这些效用被附加到常规的空气终端雷电保护系统。

A.2电荷转移系统或流体滞留系统

电荷转移系统或流体滞留系统由在保护区域内多个良好接地的导体组成一排构成的。根据生产商 提供的原理,这个系统通过在一排导体之上形成一个空间电荷区将雷电从保护区域转移走。这个空间 电荷是改变当地电场分布的空气中带电颗粒的累积。在电荷转移系统中,空间电荷由强导体上的点放 电形成,一旦形成空间电荷,它将会降低要保护区域上方的电场强度,并且使将要到来的电击转移。

当电击的强度异常高时,所产生的空间电荷被证明不足以使电击偏转。设计了一个类似于雷电接 收器,并且也提供一个足够横截面积的到地的金属通道,能够以最小的危害将雷击传到地上的结构 群。这个结构需要一定量的强导体来提供足够的保护,并且导体安排的结构细节属于开发这些系统的 公司所有。

供货商认为电荷转移系统对非直接雷电电流或感应电压有一定的保护作用。但是对外浮顶储罐, 必须提供如5. 4. 2. 2所描述的分路保护措施。

A.3早期的流体喷射空气终端雷电防护系统

早期的流体喷射空气终端雷电防护系统由装置在设备上一定数量的闪电棒组成,这些设备用来触 发连接导杆的早期启动。导杆的作用是承担将电击引到大地上的通道。已经使用的触发设备或者是一 个放射性源(放射弱的α射线)或者一个电子设备(对雷电棒或者雷电棒顶火花隙排列的电极施加直 接快速高电压)。供货商声明,早期的流体喷射空气终端主要用来通过增强本地电场使本地连续放电 (放射性触发设备)或者在最合适的时间(电子触发设备)使向上连接的导杆触发来吸引电击。

供货商声明,这些设备和传统的空气终端设备的最大不同在于触发设备增加了开始放电的可能 性,一旦有电击发生,早期的流体喷射空气终端实质上类似于一个传统的雷电接收器,雷电接收器能 够提供到大地足够横截面积的金属通道,并且以最小危害将电击导向地面。这种设备在雷电接收器的 最高点之后和邻近的保护区域内对物体和建筑物提供闪电保护,并且有关触发设备的结构细节属于开 发这些系统的公司所有。

早期的流体喷射空气终端雷电保护系统不能对间接的雷电电流或感应电压提供保护。

附录B (资料性附录) 计量单位

文中的测量值具有常用单位和国际单位。为了避免暗示出比预期更大的精度水平,二次引用值将 被四舍五入到更合适的值。例如,线性流速统一使用四舍五入的值作为操作当量。特殊代码和测试标 准进行了精确的数学换算。单位“加仑”引用美制加仑。

表B.1英制和公制计量单位转换

|

常用单位 |

国际单位(十进制单位) |

换算因数 |

|

流体体积 | ||

|

美制加仑(USG) |

升(L) 立方分米[dm3 (例如IL)] 立方米(H?) |

Igal 二 3.785L IgaI = 3. 785dm3 Im3 = 264. 2gal |

|

桶(42USG) |

升(L) |

IbbI=I58. 988L |

|

重量 | ||

|

流速 | ||

|

加仑/分(gal/min) |

立方米/小时(∏r7h) 升/分(L∕min) |

10()0gal∕min=227m3∕h IOOOgal/min = 3785L∕ min |

|

英尺/秒(ft/s) |

米/秒(m/S) |

Im/S = 3ft∕ S |

|

压力 | ||

|

每平方英寸磅数(PSi) |

毫米汞柱(mmHg) |

IPSi -51. 7mmHg |

|

每平方英寸磅数(PSi) |

帕斯卡(Pa) |

IPSi = 6894. 757Pa |

|

每平方英寸磅数(PSi) |

巴(bar) |

lpsi=(). 0689bar |

|

巴(bar) |

Ibar= IO5 Pa | |

|

每平方英寸磅数(PSi) |

千帕(kPa) |

IPSi - 6. 89kPa |

|

长度 | ||

|

英尺(ft) |

米(m) |

lft = (). 3048m |

|

英寸(in) |

米(m) |

39.37in二 Im |

|

面积 | ||

|

平方英尺(ft2) |

平方米(m2) |

Ift2 =().0929m2 Im2 = 1(). 76ft2 |

|

温度 | ||

|

华氏度(°F) |

摄氏度(°C) |

(°F —32) /1.8 二 °C |

|

热量 | ||

|

英国热量单位/小时(BtU/h) |

瓦特(W) |

lBtu∕h=(). 293W |

|

英国热量单位/小时/平方英尺 _____________(Btu/h ・ /ft?) |

千瓦特/平方米(kW∕m2) |

IBtu/ (h ∙ ft2) =3. 155W∕m2 1. ()()kW∕π√ =317Btu/ (h・ft2) |

(资料性附录)

本标准与APl RP 2003: 2008相比的结构变化情况

本标准与API RP 2003: 2008相比在结构上有调整,具体章条编号对照情况见表C. 1。

表C.1 本标准与APl RP 2003: 2008章条编号对照情况

|

” 本标准章条编号 |

对应API RP 2003 : 2008章条编号 |

|

— |

1. 1, 1. 2 |

|

3. 9, 3.16, 3.17, 3. 18, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3. 27 | |

|

3. 9 |

3. 13 |

|

3. 13 |

3. 14 |

|

3. 14 |

3. 15 , |

|

3. 15 |

3. 19 |

|

3. 16 |

3. 20 |

|

3. 17 |

3. 21 |

|

3. 18 |

3. 26 |

|

3. 19 |

3. 28 |

|

3. 20 |

— |

|

一 |

4. 1. 6 |

|

— |

4. 2. 1. 1 , 4. 2. 1. 2 |

|

4. 4. 3. 1, 4. 4. 3. 2, 4. 4. 3. 3 |

4. 4. 3 |

|

4. 4. 3. 4 |

4. 4. 3. 1 |

|

4. 4. 3. 5 |

4. 4. 3. 2 |

|

— |

4. 6. 1 |

|

4. 6. 1 |

4. 6. 2 |

|

4. 6. 2 |

4. 6. 3 |

|

4. 6. 2. 1 |

4. 6. 3. 1 |

|

4. 6. 2. 2 |

4. 6. 3. 2 |

|

—— |

4. 6. 3. 3 |

|

4. 6. 3 |

4. 6. 4 |

|

4. 6. 4 |

4. 6. 5 |

|

4. 6. 4. 1 |

4. 6. 5. 1 |

|

4. 6. 4. 2 |

4. 6. 5. 2 |

|

4. 6. 4. 3 |

4. 6. 5. 3 |

|

4. 6. 5 |

4. 6. 6 |

|

4. 6. 6 |

4. 6. 7 |

表C・1 (续)

|

本标准章条编号 |

对应API RP 2003 : 2008章条编号 |

|

4. 6. 7 |

4. 6. 8 |

|

4. 6. 8 |

4. 6. 9 |

|

4. 6. 8. 1 |

4. 6. 9. 1 |

|

4. 6. 8. 2 |

4. 6. 9. 2 |

|

4. 6. 8. 3 |

4. 6. 9. 3 |

|

4. 6. 9 |

4. 6. 1() |

|

4. 6. 10 |

4. 6. 11 |

|

— |

4. 6. 12 |

|

附录A |

附录C |

|

附录B |

附录D |

|

附录C |

一 |

|

附录D |

. 一 |

|

附录E |

附录A |

|

附录F |

附录B |

|

参考文献 |

附录E |

(资料性附录)

本标准与APl RP 2003: 2008的技术性差异及其原因

表D. 1给岀了本标准与API RP 2003 : 2008的技术性差异及其原因。

表D. 1 本标准与API RP 2003: 2008的技术性差异及其原因

|

本标准的章条编号 |

技术性差异 |

原因 |

|

、2 |

本标准对规范性引用文件做了具有技术差异的调整, 调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中。 具体调整如下: ——用 GB/T 8017 代替 ASTM D323 (见 3. 13); ——用 GB 50057, GB 5065()代替 NFPA 780 (见 4. 5. 3, 5.4. 1); ——用 SY/T 6340 代替 NFPA 77 (见 3. 19); ——用 SY/T 6344 代替 NFPA 30 (见 3. 4, 3. 7); ——用 SY/T 6556 代替 APl RP 2027 (见 4. 6.8); ——用 SY/T 6820 代替 API/ANSI Std 2015 (见 4. 5. 7) |

适合我国技术条件 |

|

3 |

删除了 API RP 2003 : 2008术语和定义中的“3.9风 险,3.16危险,3.17风险评估,3. 18基于风险的分 析,3. 22静电电荷积聚,3.23静电消散添加剂,3. 24 分舱装载,3. 25分散装载,3. 27确认” |

被删除的术语和定义为我国通 用术语,已广为人知,在本标 准中不再重复 |

附录E

' (资料性附录)

静电的基本概念

E. 1概述

静电研究主要考虑材料上电荷的积聚、电荷产生的机理、消散积聚电荷的过程。在产生和积聚过 程中,电流是很小的,一般在百万分之一安培的范围以内。但是,其电位差可以达到几千伏。由于这 个原因,小于1MΩ的电阻可以看作是短路。静电的一个主要表现形式就是积聚电荷的放电或激发火 花。因为静电不同于电力系统,所以所用的测量仪器和技术也都不同(参见附录F)。

E.2静电起电

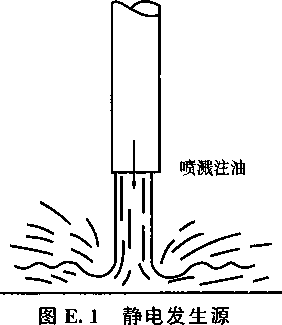

同种或不同种物体分离时,就会产生静电。正负静电荷总是成对出现的。当两个相互接触的物体 分离时,正负静电荷就被分开并明显地表现出来。为了产生大量电荷,必须绝缘并保持此状态。这 样,当两个物体分离的时候,那些已经超过边界表面或界面的电子就被捕获。两个物体完全物理分离 或者至少有一个物体是绝缘体,就可以形成绝缘。在以下的事例中,两个物体摩擦或滚动接触就会使 电荷增加。静电发生源的实例如图E.1所示。

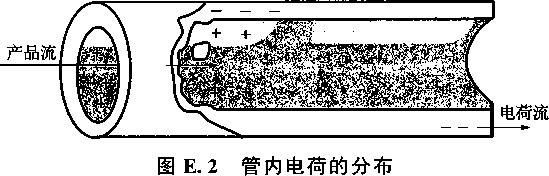

对于石油工业,更重要的是由于流动液体与其他物体反复接触和分离而导致的静电荷。在流动之 前,液体保持等量的正负离子并呈现中性。但是,一种极性的离子被容器或管线表面优先吸附,从而 使过剩的异性离子留在界面处的液体中。当液体流动时,被吸附的离子与被流体湍流带走的自由离子 分离,因而产生电荷。图E. 2表示了电荷被混在液体中带到下游的情况。因为异性电荷的自然相吸 作用,其对应极性的电荷通常在金属管壁沿着液体流动的方向传导,而杂质(水、金属氧化物、化学 品等)会增加静电产生。

流动的液体带走带电粒子所引起的电流称为流动电流。如果这种带电液流进入金属容器或储罐, 就会在罐壁上感应而发生电荷分离。与液体电荷对等但极性相反的电荷将感应产生于罐的内壁上,而 与进入液流电荷极性相同的电荷则会留在罐的外表面上。如果储罐与大地相连,则罐的外表面上的电 荷将流入大地。由于受流体中电荷的吸引,罐的内表面上的电荷将留存。由于流体的运动,会使流体 中的电荷和罐壁上的电荷最终结合在一起(如图E. 3所TK)O

液滴或固体颗粒在低电导率的介质中沉淀或在介质中受到搅拌,也会产生强的静电场。如果储罐 内含有杂质的液体处于湍流的状态,则粒子的分离也能导致罐内液体静电充电。带电过程可以在液体 内或者液体表面引起电压变化。

E.3 静电产生速率

流体在流动过程中产生电荷的机理主要同流速、介质湍流和界面的表面积有关。管线或软管中静 电产生的速率随着管线或软管长度的增加而达到最大的极限值。微孔过滤器的表面积和孔隙开口,导 致全部的燃料与过滤器表面密切接触,使过滤器成为强静电发生器。

当低导电率的流体通过管道时将会在油罐或船上产生静电荷积聚,静电荷的多少与流体的成分和它通 过管道的速率有关。对于大多数的流体,通过管道的速度越快,产生的静电荷越多。当流体充满静电荷时, 将会产生电压,静电荷将会趋于消失。随着电压或流体导电率的增加,静电荷消散的速率也会增加。

当流体以一定的速度流过管道时,流体的电荷密度将保持某个值,它产生的静电荷和中和的静电 荷数量平衡(如图7所示)。如果流体进入细管道,它的速度将会增加,这将会增加流体产生静电荷 的速度。在较小的管道中,电荷密度和流动电流会增加,但是管道的最大电势会减小。当液体沿着管 道流动,电荷泄漏率会增加并且(在沿着管道有限的距离内)流体的电荷密度会保持较高的数值。由 于油罐中的电荷积聚,较小的管道有较多的电荷传递,所以下游的电势会增加。

如果管道的尺寸增加,产生的现象相反,流体的电压将会保持较低数值的平衡状态。

E.4静电的积聚

流体自身产生的静电荷不会释放,静电荷的释放需要高的电压和电场。只有在静电荷产生和积聚

图E.3穿过液体的电荷运动

时才会发生。危险的静电荷仅在彼此相对绝缘良好并与大地绝缘良好的物体上积聚,否则电荷就会释 放,并且就像产生时那样迅速地跟与其对应的异性电荷重新结合。

有时静电荷在设备和其他固态物体表面上的释放在很大程度上受湿度的影响,湿度改变物体表面 的传导率(电导率)。在正常湿度(5()%以上)时,看不见的水膜会在大多数固体绝缘层上为电荷释 放提供通路。静电荷通过液体、固体、液体表面消散,湿度对电荷在液体表面上移动基本没有影响。

由绝缘导体产生的电火花易发生易燃放电情况。绝缘体上可以积聚的静电荷的多少取决于静电荷 产生的速度和电荷消散通路上的电阻值。从实际应用的目的出发,只要对地电阻小于l×106Ω,静电 荷的积聚便不会发生危险。

在油品操作过程中,最危险的静电情况是在导电设备上孤立部分(未接地)的电荷积聚。当电荷 储存在这样一个导体上时,火花几乎就可以把所有电荷耗尽,火花的能量几倍于点燃可燃性混合物所 需的能量。因此,必须保持所有导电物体的电气连通和接地。

E.5流体的电导率和静电荷释放

除了雾状情况外,当流体的电导率超过5()pS∕m或者流体可以在导电容器中被处理,静电荷的积 聚不会起多大作用。超过这个值,静电荷会积聚(如流体通过过滤器),但是宅电荷很快消失。因此, 不会积聚过剩的静电荷。 '

当流体的电导率低于50pS∕m时,静电荷的积聚作用非常明显。所有的炷类产品均包含少量的可 电离物质。当它们流过像管壁或过滤器这样的表面时,一些电离的电子被表面吸附并保留下来。通 常,表面保留了较多的离子,因此电离平衡被破坏,炷类产品流体获得了静电荷。当流体停下来时, 流体逐渐失去电性,因为它可以和周围的物体(如管壁、容器壁)进行电中和,这个过程叫“电荷衰 减”或者“电荷释放”。流体的物理特性决定电荷释放的速度。

对于电导率大于lpS∕m的液体,其电荷释放遵从指数或欧姆衰减规律。实践证明,这种所谓的 电荷释放的欧姆理论适用于炷类产品,可以用以下方程描述电荷释放理论:

Qɪ Qoe ^

式中:

Q——电荷密度,单位为库仑每立方米(C/n?);

Q()--初始电荷密度,单位为库仑每立方米(C/n?);

e——自然对数的底(大约为2. 718);

t——时间,单位为秒(s);

ɛ——电介质介电系数,单位为法拉每米(F/m);

σ--流体电导率,单位为皮西门子每米(pS∕m) O

因此,对于符合欧姆电荷释放规律的流体,释放速度主要取决于电导率”电导率越低,释放的 速度越低。释放时间常数T是电介质的介电系数与流体的传导率的比值eʌʃ,指电荷释放符合指数释 放情况下电荷释放到初始值的e~1 (大约37%)。由此可以给出典型液体的释放时间常数。

对于电导率小于IpS/m的液体,其电荷释放速度不像欧姆释放描述的那么慢。像参考文献[2], 当这种液体具有较高的电荷积聚时,欧姆定律所描述的一般关系已不再适用;取而代之,这些流体电 荷释放规律遵从双曲线释放。无论小规模的实验室试验还是在大型的测试中,对于低电导率的炷类产 品,双曲线电荷释放理论已经得到试验证实。可以用以下的公式来描述双曲线电荷释放:

Q = QO / Cl + μQot∕ε)

式中:

Q——电荷密度,单位为库仑每立方米(C/!!?);

QO——初始电荷密度,单位为库仑每立方米(C/n?);

t---时间,单位为秒(S);

μ——离子迁移率,单位为平方米每伏秒[m2/ (V・s)];

ɛ——电介质介电系数,单位为法拉每米(F/m)。

对于低电导率流体,电荷释放仅仅取决于初始电荷密度Q)和离子迁移率必,不带电荷的流体的 电导率并不是其中一个变量。另外,当初始电荷密度远大于1 OoMC∕m3时,电荷释放相对于初始电荷 密度不是非常敏感。

表E. 1给出了典型液体的电导率和静电荷积聚释放的时间常数。

表E.1典型液体的电导率和电荷释放时间常数表

|

产品 |

电导率,pS/m |

电荷释放时间常数,s |

|

苯 |

0. 005 |

»100 |

|

二甲苯 |

0. 1 |

21() ~~ |

|

甲苯 |

21 | |

|

___________汽油 ’_____ |

1()〜3000 |

1. 8〜().006 |

|

喷射燃料 |

0. 5 —<50 |

36〜〉().36 一 |

|

柴油 |

:(). 5 〜V50 |

36 〜>(). 36 |

|

汽油 |

<50 |

>().36 ~~ |

|

: 纯润滑油 |

0.1 — 100() |

180 — 0. 018 |

|

混合润滑油 |

50—1000 |

0. 36〜().018 |

|

________½⅛________ |

5()〜1()0() |

0. 36 — 0. 018 |

|

沥青 |

>1000 |

V(). ()18 ~~ |

|

原油 |

>1000 |

<0. 018 |

|

注:参考 SCE No. 8984 o |

E.6静电放电

E.6.1 概述

静电荷由于受数量相等而极性相反的电荷吸引而持续不断地释放。正是由于这个特性,大部分静 电火花仅在电荷生成机理活跃时发生。但是某些石油产品,由于其绝缘能力可使它们在运动时产生的 电荷在液体停止运动以后仍可能短时间存留。

E. 6.2火花和电弧

虽然在普通应用中对火花和电弧不加区别,但从技术上讲,差别是存在的。火花是由于隔离两个 电势不同的电极的绝缘体(如空气),其绝缘被突然击穿而产生的。这种击穿穿过火花隙产生一个瞬 时电流并伴随闪光,这表示存在高温。与火花相反,电弧是在流通大电流的两点被分开的瞬时发生的 低电压大电流放电。从技术上讲,静电放电总是火花。

E.6.3 火花电势

当静电产生火花放电时,其火花隙两端的电压必须达到一个确定的值。在海平面以上的空气中, 可测量的最短间隙其最小的火花电压大约为350V。更大的间隙需要相对更高的电压;实际电压取决 于填充于间隙中材料(或气体)的绝缘强度以及间隙的几何外形。对于干燥空气和大间隙来说,绝缘 强度约为3Xl()6V∕m°

在石油工业中,火花隙呈现出许多形式并且可以出现在不同位置。例如,如果槽车与高架装油注 油管之间没有电气连通或金属接触,它们之间就可能形成火花隙。在这种情况下,当产品流入罐舱的 过程中产生的静电荷,可以使槽车和注油管之间产生电势差。

产生的电势与物体上的电荷量和物体相对于环境的电容量有关。关系式表达如下:

V= Q/C

式中:

V——电势,单位为伏特(V);

Q——电荷,单位为库仑(C);

C——电容量,单位为法拉(F)。

因为物体相对于环境的电容量取决于它的尺寸和位置,相同的电荷也不会总是产生相同的电压, 因此,火花放电有可能发生也有可能不发生。例如,将一块大钢板平行于地面支撑起来,并使之与地 面绝缘,它相对于地面的电容量比以同样方式和距离支撑的小块钢板的电容量要大。假如两块钢板上 的电荷量相同,大钢板相对于地面的电压比小钢板的低。因此,小钢板可能对地面产生火花放电,但 是大钢板可能没有足够的电压激发火花。

在电荷连续产生的情况下,绝缘体的电压会继续增长。由于没有绝对的绝缘体,随着电压的增 加,电荷通过绝缘体的释放速率增加。在某一确定的电压下,电荷的释放等于达到稳定状态时电荷加 到绝缘体上的速率。如果稳态电压低于激发火花所需的电压,就不会发生火花放电。如果稳态电压高 于火花电压,在稳定状态达到之前就会发生火花放电。由于这个原因,在连续产生静电的条件下,有 时会观察到个别的和不连续的火花放电。当电荷积聚在物体上时,电压开始增长。此后,如果电荷通 过绝缘体释放的速率不够快,就会达到激发火花的电压,物体就会发生火花放电,随之电压立即下 降。整个过程将按此不断重复。

E. 6.4 点火能量

高电压产生火花并不意味着可燃性混合物的引燃,因为引发燃烧必须有足够的从火花传到周围的 可燃性混合物中的能量。在电容式放电中,电能与电容和电压有关,其表达式如下:

E = 0. SCV2

式中:

E——电能,单位为焦耳(J);

C——电容,单位为法拉(F);

V——电势,单位为伏特(V)O

在最佳实验条件下,引燃石油蒸气一空气混合物大约需要0. 25mJ的能量。当混合物成分接近燃 烧范围的上限和下限时,其需要的能量会增加。混合物在理想的化学计量配比条件下所需能量最小。

能够降低储存能量对可燃性混合物有效性的其他因素,也会增加所需要的能量,包括以下几点:

a) 能量被消散于放电电路的电阻部分,从而在火花隙中不能发挥效用。

b) 产生火花的电极形状和材料使火花中的一部分能量被用来加热电极,而不再对加热间隙中 的介质起作用。

C)火花隙可能过大而使能量分布在过长的通路上,从而不能加热混合物使其引燃。气体温度和 压力也会增加或减少引燃所需的能量。

经验表明,在正常条件下,引燃混合物将需要更多的能量而不是实验中所确定的最小值。在很多 情况下曾见到火花但却没有引燃现象均属此类情况。当间隙小于150OV火花放电需要的距离时,由 于电极的急冷效应,小于150OV的静电势不太可能导致引燃。

释放足够能量并能导致可燃性蒸气引燃的火花称为引燃火花,不能释放足够能量的火花则称为非 引燃火花。有一种称为电晕的放电方式,其在高电场强度下表现为紫色灼热发光,这是由于气体分子 在电子碰撞下形成的离子化所引起的。电晕在可燃性碳氢化合物蒸气一空气混合物存在下是非引燃性 的,然而,电晕的存在表明静电充电而且随之可能发生引燃火花放电。

E.7静电引燃

静电电荷引燃的四个条件包括:

a) 存在静电电荷的产生。

b) '具备积聚电荷足以产生引燃火花的条件。

C)具备释放静电电荷形成点燃火花的条件(即有火花隙)。

d)在火花隙中必须存在可燃性物质。

E. 8静电控制

通过控制静电荷的产生、积聚、释放或火花放电处的蒸气一空气混合物,可以消除静电火花引燃 的危害。E. 8. 2〜E. 8. 8讨论了几种基本且有效的防止静电引燃的方法和步骤。

E. 8.2 电气连通

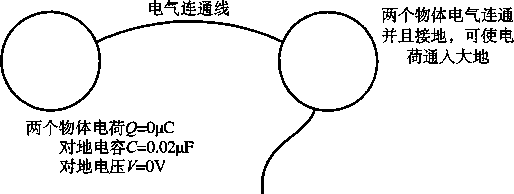

两个导体间的火花可以被附属于两个物体间的电气连通方式所避免。由于这种电气连通提供了静 电荷可以重新结合的导电通路,因此可以防止间隙两端产生电势差。如图E.4〜E.6所示,图中表明 40

了电压与假定的电荷和电容值之间的关系。

从机械强度考虑,静电连通线通常都比较粗,因此其电阻也低。然而,静电消散并不需要这么低 的电阻,因为静电电流通常是微安级的。高达1MΩ的电气连通电阻对这些小的静电电流是合适的, 因为穿过连通线两端端头的电势差很低,不足以产生火花。

与地绝缘的充电物体

+

+

+

+

+

电荷β=⅜C 电容 C=O.01μF 对地电压SV

电荷Q=6卩C 对地电蓉C=O.01μF 未充电物体的对地电压片600V

Sy XZ、/>Z XZ XZ ∖Z ∖Z XZ ∖Z、✓ XZ SZSZ XZ XZ Sz ∖Z XZ Sy XZ、,∖X XZ、J=↑Hi ,SX XZ %Z SX、夕 SZ SZ ʌz XZ、Z、/ ∖Z >Z XZXZ ∖Z ∖Z ∖z SZ XZ >×、/ XZ XZ、/ ✓ S 夕、ZS ZS /、ZX ZX ZX zʌ z∖ Z∙x √X Z∖ 八 ZS z∖ O Z∖ 八ZS √∖ ✓、八,、八, \ z∖ ZS 八 z∖ √s ZX ZS zʌ 八 z∖ ZX ZS 八 z∖ …、√*X ZS ZS 八 ZS z∖ Z-S ZS 八

图E.4与地绝缘的带电体和非带电体

两个物体电气连 通在一起可分载 电荷,并且没有 电势差

两个物体上的电荷0=6卩C 两个物体的对地电容C=O.02μF 对地电压核=30OV

£C〉 3X〉〉 3〉八〉〉 £〉〉 3XY 6C〉 ,、爻〉〉 5〉八〉〉 8X〉〉 8 XY

八〉〉 地f £〉〉 8〉。〉 8x7 8〉。〉 Se 3X〉〉 ,V〉 8〉C〉 £八二 £八〉〉 8X》〉 5〉八〉》

8X〉〉

图E.5两个绝缘物体分载相同的电荷

£八了

,、〉€

,、爻了

,、〉》C》

8〉八〉》

8〉八〉〉 8〉八〉》 a。〉 ,、〉〉八〉〉 8〉C〉 £C〉 •也

£C》 8X〉〉 ,、〉><〉〉 £C〉

£C〉 ,、〉M〉〉 £C〉 8〉八〉》

图E.6两个物体接地而且均不带电荷

在连通线中或连通线两端采用螺栓连接对于静电消散是适合的,没必要再釆用锡焊或铜焊连接。 金属装油管组合部件可以形成连续的导电通路,所以柔性接头或旋转接头周围也不再需要电气连通线 或跨接线。测试和经验表明,这些接头的电阻通常很低,足以防止静电积聚。然而,因为这些接头中 的少数被制成绝缘表面,所以最好查阅一下厂家有关这类接头的使用说明书。此外,还会出现使用恶 化的情况。因此,定期测试导电性是必要的。传统的U型夹子或其他将输油管固定在金属装载架上 的等效方式,可以提供一个合适的传导路径。这样可以使连通线的尾端安装到金属装载架上,而不是 直接连接到装卸管线上(如图E. 3所示)。

大地可以作为电气连通系统的一部分。有可能发生危险性静电火花的间隙仅存在于绝缘体和地面 物体之间。例如,电气绝缘容器和接地管线之间,可以通过将容器接地而将该电气绝缘旁路,这样将 防止静电荷在容器上的积聚。然而,容器或储罐接地不能够防止容器中低导率流体的电荷积聚(如图 E. 3所示)。

E. 8.4减少静电的产生

任何接受电荷的物体上的电压与静电产生的速率和静电消散的速率是有关的(见E.6)o限制或 减少静电产生的速率,可以有效防止这种电压达到激发火花的电势。在有液态碳氢化合物产品存在的 环境时,减少或消除产生静电的条件或行为就能降低静电产生的速率。通过避免空气或蒸气鼓泡来减 少扰动,降低流速、减少喷射和用螺旋桨混合,以及避免液体自由下落或滴液通过储存产品的表面, 就可以减少或消除静电的产生。避免水滴或者其他颗粒物穿过液体沉降,也可以减少静电充电。

E. 8.5使用添加剂加强静电消散

液体上的电荷随着时间消散的速率是液体电导率的函数,可以通过以下方式加快电荷消散:

——使用抗静电添加剂(SDA)增加液体电导率(对于电导率不低于50pS∕m,但实际操作则不 低于 IOOpS/m);

——将液体在低湍流条件下保持在密闭的管路或缓冲罐中,并提供较长的电荷消散时间。

当使用抗静电添加剂时,应在输配流程开始时加入。然而,通过稀释装载货物/输配系统或通过 黏土过滤器的吸收都可以使增加的电导率明显地降低(这样不但可以移除添加剂,而且可以减少过滤 器流量)。此外,过去使用的添加剂是水溶性的。

在最后的输配点上(如装载架)加入抗静电添加剂可以减少稀释/吸收。然而,由于添加剂注入 系统存在潜在失败可能或由于程序操作的变化性,最终产品的添加剂含量不是很确定。

无论是在分配系统的哪个部分注入添加剂,如果这是静电保护系统考虑过的部分,操作者有必要 检验以保证在最终的产品中存在足够的添加剂。因此,操作者必须在这些关键点上进行完备的系统操 作(设备、分析、测试等),以确保和证实适当的电导率被增加。

E. 8.6 控制环境

当采用电气连通、接地、减少静电产生或加强静电消散等方法不能避免静电放电时,可以在可能 出现火花的地方隔离可燃性蒸气一空气混合物,以避免燃烧。对于在储运温度下其蒸气压力可以产生 可燃性混合物的易燃石油液体,这种隔离相当困难。然而,只有当蒸气与空气的配比超过明确的极限 时,蒸气一空气混合物才会引燃。这个极限称为燃烧下限和燃烧上限。在美国矿务局627 :2]和 NFPA消防条例上公布了不同的石油产品的公认蒸气一空气混合物比例数值。

如果气相空间中的大气处在可燃的范围内,可以通过以下方式减少或消除危害:

——引入惰性气体以降低氧含量;

——引入天然气或挥发性产品的蒸气,使气相空间的浓度远远高于燃烧上限。

在使用这些方式时,要特别注意防止产品的污染以及泄漏对人产生危害。

E.8.7静电活性燃料油和亲静电剂

在某些情况下,同样的作业方法已经实施了很多年而没有出现过问题,却偶然发生了可能由静电 引起的事故。在试图找出这些不寻常事故的原因时,设想过在这些事故中,燃料油因为不明确的微量 成分,而在不显著改变燃料油的电导率的同时,增加了带电趋势,从而使燃料油呈现异常的静电活 42

性。APl (美国石油学会)主持的研究已经排除了大部分简单极化化合物和普通燃料添加剂具有亲静 电效应;但是,已经发现了石油衍生的磺酸钠在痕量浓度时具有静电活性。水被认为是最接近理想的 亲静电剂,它在不同的燃料中影响程度不同。因此可得出结论,燃料中某些不确定成分的相互作用会 产生明显的影响。

目前的知识还不足以预测所谓的“热”燃料。常规的燃料检验不能发现这种潜在的危险性。然 而,热燃料确会偶尔发生。因此,考虑装载防护措施或调查事故时,热燃料发生的可能性一定不能 忽略。

E. 8.8人体静电防护措施

在干燥的环境中,例如在冬季取暖的环境中,人体静电就变得明显了。人体是一个相当好的导 体,并且可以保持电荷,人体与地之间的火花就可能具有引燃所需的足够能量,超过普通炷类的引燃 能。个别从事工业操作的人体的电压可以达到1 OkV〜5()kV,服装上的静电放电不太可能引燃空气中 的普通炷类气体。身体和地之间可能产生足够的能量引燃火花,因为身体是良好的导体并且保留 电荷。

人体高电压的产生总是伴随着不同材料的物理分离。脱去外衣(外衣与剩下的衣服和人体之间的 电荷分离);在不导电的地面上行走(不导电的地面与鞋之间导致人体充电的电荷分离);通过橡胶皮 清洗物体;和另一个带电的物体接触;临近另一个带电物体等都是典型的例子。

在有利条件下,许多纤维织品会产生静电荷。当纤维织品和其他材料接触后再分开时或当它和各 种物质在一起摩擦时都会发生这种情况。大多数合成纤维(尼龙、涤纶、合成纤维)比天然纤维更容 易产生电荷。然而,服装不太可能产生人体高电压,除非在脱衣过程中。最近有些事件表明,宽松的 工作服由于静电放电的原因,在存在易燃混合物的操作过程中,成为点燃易燃混合物的直接或者间接 的电压源(例如在重新加入燃料和油箱填充时)。

在石油行业正常运行中,人体静电还没有被证明会构成明显的安全问题,可能因为在正常情况下 缺少上述活动,而且采取一般措施使人员不暴露在可燃的环境中。

通常当工作人员暴露在极易易燃材料的室内时,就需要控制人体的充电(静电)。例如医院中的 手术服装(具有氧气和麻醉剂混合物)和军火制造中。在石油行业的某些操作过程中,例如把易燃液 体装入罐中和一些在塑料手柄上进行的操作,都可以引起静电产生。在这些情况下,通过使用导电地 板和导电鞋形成人体的连续地接地来预防人体充电。

引述这些控制措施是为了说明当人体带静电的存在导致明显的风险时,仅使用抗静电服装是不够 的。首先,人体是必须接地的。其次,大部分抗静电服装通过喷淋保持中等湿度才能有效,但很难保 证它的抗静电特性。通过增加传导纤维增加衣服的抗静电能力可以克服缺点,但是穿起来很不舒服。

防止静电产生危害而使人体接地,但是并不意味着短路,而是在人体和大地之间有一个l()()kQ 级的电阻。为了防止电击,对地电阻不应小于10kΩ,人体接地是最基本和必不可少的控制措施。另 外,外衣可以通过化学处理使其能够导电,化学纤维织物应限制使用。然而这些控制对非常干燥气候 的效果并不太好,所以通常还需要控制湿度。不依赖于湿度而能使服装导电的另一措施,是在衣料中 加入小比例的金属纤维。使用金属纤维的目的不是为了导电,而是为了在相对较低的电压之下能促进 安全的电晕放电。

附录F

(资料性附录)

静电的测量与检测

F.1测量概述

在石油工业的静电研究中,所用的计量包括确定所含液体的有关性质和在某些特定操作时引起的静电 效用程度。然而,就其实用意义而言,这些计量很难进行,也很难解释其与作业危害的关系。因此在选择 合适的测量方法和正确解释其结果时,应慎重考虑。静电研究中所用的仪器和步骤将在本附录中叙述。

F.2 电位计

在实验室和现场探测静电经常要用到电位计。它是一个特殊的电压表,具有很高的输入电阻而只 能通过很小的电流。同样重要的是它的偏流(在输入自己产生的电流)很低。固态线路的电位计在输 入级可用电场效应晶体管或者变容电桥。有些电位计是以电池作为电源的,以便于携带。如果配备合 适的电阻器和电容器,该电位计就可以测量很低的电流或电荷。.

F.3静电电压表

静电电压表是根据在两块金属之间加一个电压就会在金属板之间产生静电吸引力的原理制作的。 这些金属板与收音机所用的可变电容器相似。在一块板上有一个指针,而且是可动的,并用弹簧来保 证它的准确转动。这种仪器价格适中,不太笨重,而且相当灵敏,适用于不太重要而希望连续读数的 极性指示场合。其主要优点就是具有几乎无穷大的输入电阻和可以忽略的偏流。

F. 4静电场计

静电场计又称为电场挡板或电场发生计,它是用来测量电场强度的。它包括了一个暴露在被测电 场中的金属电极。在电极的前部有一个可以转动的快门,用于切割电场,这样就可以在电极中产生一 个周期性变化。这个交替变化的电荷被电子放大以后,输出到指示仪表。静电场计指示电极和快门处 的电场强度,读数的解释取决于仪表安放环境的几何特征。

F.5 电荷密度计

电荷密度计是静电场计的一种变化形式,它是为浸没在带电的非导电液体中操作而设计的。装置 安放在管壳内或一定形状的外罩内。在这种条件下,信号可以转变为液体中的电荷密度。液体流动停 止后,对电荷密度的测量可以给出实际条件下仪表安放系统中的电荷释放衰减值。

F.6电导率、温度效应和重现性

F. 6. 1 电导率

燃料的电导率可以用一个电位计、一个电池和一个电导率池测定。电导率取决于燃料中的电荷载 体量。ASTM D4308和ASTMD2624中有电导率测量的方法,参考第2章。电导率取决于流体中静 电荷的数量。在这个测定步骤可以设计尽量少的扰动电荷载体,燃料的静电充电可以增加或减少电荷 载体的数量,并可以改变它的电导率。

F. 6.2温度对电导率的影响

电导率随着温度的降低而降低,而且各种燃料的变化并不一致。表F. 1列出了两组报告的数据 集。表中包括常规的观测结果。

表F. 1温度对碳氢化合物导电率的影响

|

导电率,pS/m | ||||||||||

|

温度 |

参考文献1 |

参考文献2报道的8种燃料 | ||||||||

|

摄氏度 |

华氏度 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 | |

|

-20 OC |

-4oF |

12 |

1() |

1() |

8 |

23 |

14 |

20 |

0 |

60 |

|

O0C |

32 0F |

27 |

27 |

93 |

23 |

60 |

42 |

65 |

53 |

125 |

|

20OC |

68 oF |

47 |

78 |

150 |

68 |

120 |

97 |

108 |

105 |

160+ + |

|

常规观察: ——当温度减少时导电率大幅度地减少。 ——所报告的燃料在冰点(OoC)时的摩尔导电率是实验温度下(如果为68°C)的一半,同时当在-2()°C测量 时,导电率大幅度下降但下降速率不一致。 ——不同燃料间的温度响应的结果范围广泛。 ——温度响应可能受燃料成分(或添加剂的处理)的影响。 | ||||||||||

综上所述:由于电导率随温度的变化不一致,需要根据时间和产品转移温度来确定液体导电率, 从而正确评估危害。

当防止静电引燃的预防处理过程被制定以后,以下部分我们将讨论温度变化并考虑重现性测试。

F. 6.3电导率测量的重现性

来自ASTM标准化电导率测试的信息表明,在低电导率情况下,电导率的测量的重现性不是很 好,两次连续测量相同液体的偏差达到10()%。

两次有效测量方法的电导率测量重现性:

ASTM 2624: IpS/m at IpS/m 和 3ρS∕m at 15pS∕m

ASTM 4308: 0. 3pS∕m at IpS/m 和 1. 5pS∕m at 15pS∕m

这种测量重现性的值是在最佳条件下被确定的,该条件包括精确温度测量、清洁的实验设备和个 人丰富的实验经验。重现性在现场条件下会更差。

除重现性以外,使用单次测量代表整个供应容器的情况,需要假定供应容器被混合均匀且没有温 度和成分梯度。这些条件在现实世界中是不存在的。因此,当电导率低于50pS∕m时,考虑所有的静 电防范措施是非常必要的。

F.7 充电倾向

燃料通过微孔过滤器可改变其被带电的程度。美国科学研究协作委员会报告在478页谈到一种通 过测量流体通过微小过滤器的状态来测量流体静电荷特性和电流的仪器。因为电流在很大程度上取决 于过滤器和燃料,所以测量必须考虑所用的过滤器。

当发生静电放电时,火花可以通过直接观察也可以用无线电接收器或通过引燃可燃性混合物等方 法进行检测,但是,定量地估计火花强度是很困难的。金箔验电器是检测静电荷的传统仪器。虽然它 简单、轻便、灵敏,但是它的使用主要局限于教室演示。気灯的灵敏度不太高,仅用于显示或电荷的 粗略指示。

参考文献

EI ] A. KIinkenberg and J. L. Van Der Minne. EIeCtrOStatiCS in the PetrOieUm industry: the PreVentiOn Of explosion hazards. D. Van NOStrand, NeW York√ 1958

[2] W. M. BUStin 9 L Koszman, and L T. Tobye. A new theory Of StatiC relaxation, hydrocarbon PrOCeSsing, 1964, VOlUme 43, NUmber 11, pp. 209 - 216

[3] API Final RePOrt No. 60653, C. JameS Dahn. StatiC electricity research project. SCE No. 8984, APril 29, 1994

[4] Britton, Laurence. AVOiding StatiC ignition hazards in ChemiCaI OPerations. CCPS/ AIChE, 1999

[5] T. H. Pratt. EIeCtrOStatiC ignition Of fires and explosions. CCPS/AIChE, 2000

[6] J. T. LeOnard and H. F. Bogardas, PrOStatiC agents in jet fuels (report 8()21), NaVal ReSearCh Laboratory, WaShington, D. C. , 1976

[7] SUrVey Of electrostatic COndUCtiVity and Charging tendency CharaCteriStiCS Of aircraft turbine fuels (report 478), COOrdinating ReSearCh Council, NeW York, APrii 1975

[8] W. M. BUStin and W. G. Dukek, EleCtrOStatiC hazards in the PetrOleUm industry, ReSearCh StUdieS PreSS, Letchworth, England, 1983

[9] ASTM D4865 Standard guide for generation and dissipation Of StatiC electricity in PetrOIeUnl fuel SyStemS, ASTM, WeSt Conshohocken, PA

[10] CRC RePOrt 583 AirCraft and refueler bonding and grounding study, 1993⅛ CRC Press, CIeVeIand, OH

ElIll CRC RePOrt 590 The effect Of aviation fuels COntaining IOW amounts Of StatiC dissipator additive OrL electrostatic Charge generation, 1994J CRC Press, CIeVeIand, OH

[12] H. L. Walmsley9 EIeCtrOStatiC ignition risks in road tanker loading, PetrOleUm Review, 1990, Vol. 44, No. 527

[13] Martin Glor, EleCtrOStatiC hazards in POWder handling, JOhn WiIey and Sons, 1988

[14] H. L. Walmsley, U The avoidance Of electrostatic hazards in the PetrOIeUm industry,,, JOUrnal Of EleCtrOStatiCS, FUndamentalS, APPliCatiOnS and HaZardS一SPeCial Issue, VOlUnle 27一 Nos. 1 and 2, JanUary 1992

[15] AIChE/CCPS EleCtrOStatiC ignitions Of fires and explosions, ThomaS H. Pratt ISBN O -8169 一 9948 一 1 (With errata)

[16] AIChE/CCPS AVOiding StatiC ignition hazards in ChenliCal OPerations, L. G. Britton, ISBN 0- 8169-0800-1

[17] NFPA 30A COde for motor fuel dispensing facilities and repair garages, 2008 EditiOn

[18] NFPA 70 NatiOnal electrical code® J 2008 EditiOn

[19] GB/T 8017—2012石油产品蒸气压的测定雷德法

[20] GB 13348—2009液体石油产品静电安全规程

[21] GB 15599—2009石油与石油设施雷电安全规范

[22] GB 50057—2010建筑物防雷设计规范

[23] GB 5065()—2()11石油化工装置防雷设计规范

[24] SY/T 6340—2010防静电推荐作法

[25] SY/T 6344—2010易燃和可燃液体规范

[26] SY/T 6556—2003常压燈储罐喷砂的着火危险

[27] SY/T 6820→011石油储罐的安全进入和清洗

[28] ISo 9563带传动---抗静电同步带的电导率---特性及试验方法(Belt drives—Electrical

COndUCtiVity Of antistatic endless SynChrOnOUS belts一CharaCteriStiCS and test method)

[29] APl RP 2219 石油服务中真空油罐(槽)车的安全操作(Safe OPeratiOn Of VaCUUm trucks in PetrOIeUm SerViCe)

[3()] APl Std 650 钢制焊接石油储罐(WeldedtankS for OiI StOrage)

[31] NFPA 69 防爆系统标准(Standard On explosion PreVentiOIl SyStemS)

[32] OClMF国际油轮与油码头安全指南(ISGOTT)

中华人民共和国

石油天然气行业标准

防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施

SY/T 6319—2016

*

石油工业出版社出版

(北京安定门外安华里二区一号楼) 北京中右油彩色印刷有限责任公司排版印刷 新华书店北京发行所发行

*

880 × 1230毫米16开本3. 5印张10()千字印1一3()()() 2016年5月北京第1版2016年5月北京第1次印刷 书号:155021 • 7423 定价:42. OO 元

版权专有不得翻印