ICS 53.060

J 83

GB 10827.1—2014/ISO 3691-1 :2011

代替 GB 10827—1999

IndUStriaI trucks—Safety requirements and VerifiCatiOn— Part 1 : SeIf-PrOPelled industrial trucks, Other than driverless trucks, VariabIe-reach trucks and burden-carrier trucks

(ISO 3691-1:2011,IDT)

2014-07-24 发布 2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局岩布 中国国家标准化管理委员会发布

本部分的第4章(除4.1.4、4.2.2.4、4.2.2.5、4.6.3.5、4.11.4)、第5章、6.3为强制性条款,其余为推荐 性条款。

GB 10827《工业车辆 安全要求和验证》分为以下8个部分:

——第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车);

——第2部分:自行式伸缩臂式叉车;

——第3部分:对带有起升操作台的车辆和专门设计为带起升载荷运行的车辆的附加要求;

——第4部分:无人驾驶工业车辆及其系统;

——第5部分:步行式车辆;

——第6部分:货物及人员载运车;

——第7部分:欧共体国家的区域要求;

——第8部分:非欧共体国家的区域要求。

本部分为GB 10827的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给岀的规则起草。

本部分代替GB 10827-1999«机动工业车辆 安全规范》,与GB 10827—1999相比主要技术变化 如下:

——将“第一篇机动工业车辆制造厂应遵守的安全规范,包括运行、控制、机构等安全要求”调整 到“第4章 安全要求和/或保护措施”中(见第4章和1999版第一篇);

——将“第二篇 机动工业车辆在使用、操作与维护方面的安全规范部分内容”调整到“第6章 使 用信息”中(见第6章和1999版第二篇);

——增加了“安全要求和/或保护措施的验证”(见第5章)。

本部分使用翻译法等同采用ISo 3691-L2On《工业车辆 安全要求和验证 第1部分:自行式工 业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》。

本部分纳入了 ISO 3691-1 :2011/Cor.l :2013的修改内容,这些修正内容涉及的条款已通过在其外 侧页边空白位置的垂直双线(H)进行了标示。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

——GB/T 5182 叉车 货叉 技术要求和试验方法(GB/T 5182—2008,ISO 2330:2002,1DT)

——GB/T 6104 机动工业车辆 术语(GB/T 6104—2005,ISO 5053≡1987,IDT)

——GB/T 20953农林拖拉机和机械 驾驶室内饰材料燃烧特性的测定(GB/T 20953-2007, ISO 3795:1989,MOD)

本部分做了下列编辑性修改:

——将原文中引用的ISO/TS 3691-7有关欧盟区域的要求全部删除;

——将原文中引用的ISO/TS 3691-8中有关非欧盟区域的要求直接写出,并将其中针对北美、澳 大利亚、日本、南非地区的区域性要求全部删除;

——增加了参考文献,包括原文中提及的,但没有在规范性引用文件中出现的或在“注”中出现的其 他标准。

本部分由中国机械工业联合会提岀。

本部分由全国工业车辆标准化技术委员会(SAC/TC 332)归口 O

本部分负责起草单位:安徽合力股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院、国家起重运输机械

质量监督检验中心。

本部分参加起草单位:林德(中国)叉车有限公司、广西柳工机械股份有限公司、宁波如意股份有限 公司、杭叉集团股份有限公司、大连叉车有限责任公司、浙江诺力机械股份有限公司、厦门厦工机械股份 有限公司、福建省特种设备检验研究院、安徽江淮银联重型工程机械有限公司。

本部分主要起草人:王英、赵春晖、陶佳红、王晓峰、许超、吴荫登、冯振礼、张忠泽、顾群、周学军、 江蕾、张元榕、汪还击。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB 10827—1989、GB 10827-1999o

GB 10827的本部分“范围”中明确了所涉及的机械及其可能导致的危险、危险状态或危险事件。

GB 10827系列标准包含了如ISO 5053所定义的工业车辆的安全要求和验证。

产品应设计成当其在制造商可预见的条件下使用时,能满足其用途或功能,并且能够在调整和维修 时不会给人员带来风险。

为了合理地设计产品并使之满足所有特定的安全要求,制造商应确认与其产品相关的危险并进行 风险评估。随后制造商应在其产品设计和制造中考虑该评估。

进行风险评估的目的是为了消除机械在其可预见的寿命周期内发生事故的风险,其中包括由于可 预见的异常状态引发事故风险的安装和拆卸阶段。

制造商应按如下原则和顺序选择最合适的方法:

a) 通过设计尽可能消除或降低风险(机械的本质安全设计和制造);

b) 对通过设计不能消除的风险釆取必要的保护措施;

C)告知用户所釆取保护措施的缺陷;

d) 说明是否需要专门的培训;

e) 规定需要提供的个人防护设备;

f) 通过适当的用户文件提供正确的操作说明。

工业车辆应设计成能防止任何可预见的可能诱发风险的误用。此外,对于根据经验可知的不应有 的机械使用方法,应在使用说明书中提醒用户注意。

本部分不再重复说明用来制造工业车辆的所有工艺和材质的技术要求。具体参见GB/T 15706o

工业车辆安全要求和验证

第1部分:自行式工业车辆(除无人 驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)

GB 10827的本部分规定了如ISO 5053所定义的下列自行式工业车辆(以下简称“车辆”)的安全要 求及其验证方法:

a) 平衡重式叉车;

b) 前移式叉车(具有可伸缩的门架或货叉架);

C)插腿式叉车;

d) 托盘堆垛车;

e) 高起升平台搬运车;

f) 操作台起升高度不大于1 200 mm的车辆;

g) 侧面式叉车(单侧);

h) 侧面堆垛式叉车(两侧和三向);

i) 托盘搬运车;

j) 双向和多向运行叉车;

k) 牵引力不大于20 OOON的牵引车;

D平衡重式越野叉车;

m)其他以蓄电池、柴油、汽油或液化石油气为动力的工业车辆。

注1:本部分不适用于以压缩天然气为动力的车辆,以压缩天然气和其他动力源为动力的车辆可能在将来修订本部 分时增加。

对于操作台起升高度大于1 200 mm的车辆和/或带着载荷起升至1 20。mm以上运行的车辆,本 部分应与ISO 3691-3 一起使用。

注2: ISO 3691-3不适用于平衡重式叉车或搬运集装箱的车辆。

注3:有些带有起升高度不大于1 200 mm操作台的低起升拣选车,可以安装一个附加起升装置,将载荷起升至 1 80Omm的最大起升高度的,可适用。

本部分不适用于自行式伸缩臂式叉车、无人驾驶车辆和载运车,ISO 3691-2、ISO 3691-4和 ISO 3691-6分别适用于这些车辆。

本部分不适用于在苛刻条件下(如极端天气、冷库应用、危险环境)工作的车辆,这些情况需要有特 殊防护措施。

本部分涉及了除以下情形外,有关机械在制造商预期用途下使用和可预见条件下误用的,如附录B 所列的所有重大危险、危险状态或危险事件。

本部分不包括下列情况可能发生的危险:

——在制造过程中;

——搬运能自由摆动的悬吊载荷时;

——在公路上使用时;

——在潜在爆炸性环境中操作时;

——在与货架之间的单侧间隙小于500 mm的狭窄通道上使用时;

——-驾驶拖曳载荷的坐驾式车辆时,由于采用非人类工效学姿势而引起;

——驾驶额定起重量大于10 000 kg的空载车辆时,由于视野关系而引起;

-------超载时。

注4:本部分中,货叉、载货平台和整体式属具都被看作是工业车辆的一部分。安装在载货平台或货叉上的可拆卸 式属具,不被看作是工业车辆的一部分。对属具的要求见本部分相关条款规定。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5143—2008工业车辆护顶架技术要求和试验方法(ISO 6055 = 2004,IDT)

GB/T 5169.16- 2008电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50 W水平与垂直火 焰试验方法(IEC 60695-11-10:2003,IDT)

叉车挂钩型货叉和货叉架安装尺寸(ISO 2328:2007,IDT)

机动工业车辆驾驶员控制装置及其他显示装置用符号(ISo 3287=1999,

GB/T 5184—2008

GB/T 7593—2008 IDT)

GB/T 8420—2011

GB 10827.5—2013

GB/T 15706—2012

土方机械

工业车辆

机械安全

司机的身材尺寸与司机的最小活动空间(ISO 3411 =2007,IDT)

安全要求和验证 第5部分:步行式车辆(ISo 3691-5J999,IDT) 设计通则风险评估和风险减小(ISO 12100 = 2010,IDT)

GB 16754—2008 机械安全急停设计原则(ISO 13850: 2006, IDT)

GB/T 16855.1—2008机械安全控制系统有关安全部件第1部分:设计通则(ISO 13849-1: 2006, IDT)

GB/T 17300—2010

GB/T 18849—2011

GB/T 22417—2008

IDT)

GB/T 22418—2008

GB/T 22419—2008 IDT)

GB/T 26560—2011

GB/T 26562—2011

21281:2005,IDT)

GB/T 26948.1—2011

(ISO 24135-1 :2006,IDT)

GB/T 26949.1—2012

GB/T 26949.2—2013

IDT)

GB/T 26949.3—2013

2008, IDT)

GB/T 26949.10—2011

土方机械通道装置(ISO 2867:2OO6,IDT)

机动工业车辆制动器性能和零件强度(ISO 6292:2008,IDT)

叉车货叉叉套和伸缩式货叉技术性能和强度要求(ISO 13284:2003,

工业车辆车辆自动功能的附加要求(ISo 24134 = 2006,IDT)

工业车辆集装箱吊具和抓臂操作用指示灯技术要求(ISO 15871 = 2000,

机动工业车辆安全标志和危险图示通则(ISO 15870 :2000, IDT)

自行式坐驾工业车辆踏板的结构与布置踏板的结构与布置原则(ISo

工业车辆驾驶员约束系统技术要求及试验方法 第1部分:腰部安全带

工业车辆

工业车辆

工业车辆

工业车辆

稳定性验证

稳定性验证

稳定性验证

稳定性验证

第 1 部分:总则(ISo 22915-1 :2008,IDT)

第2部分:平衡重式叉车(ISO 22915-2:2008,

第3部分:前移式和插腿式叉车(ISO 22915-3:

第10部分:在由动力装置侧移载荷条件下堆垛

作业的附加稳定性试验(ISO 22915-10:2008,IDT)

GB/T 27544—2011 工业车辆 电气要求(ISO 20898 :2008, IDT)

ISO 2330 叉车 货叉 技术要求和试验方法(FOrk-Iift trucks一FOrk arms一TeChniCaI characteristics and testing)

ISO 3691-3:-I)工业车辆 安全要求和验证 第3部分:对带有起升操作台的车辆和专门设计 为带起升载荷运行的车辆的附加要求(IndUStriaI turcks—Safety requirements and VerifiCatiOn— Part 3 : AdclitiOnaI requirements for trucks With elevating OPeratOr POSitiOn and trucks SPeCifiCalIy designed to travel With elevated IOadS)

ISO 3795:1989农林用道路车辆、拖拉机和机械 内部材料燃烧性能的测定(ROad vehicles, and tractors and machinery for agricultrure and foreStry—DeterminatiOn Of burning behaviour Of interior materials)

ISO 5053 机动工业车辆 术语(POvVered industrial trucks一TerminOlOgy)

ISO 13564-1 :2012机动工业车辆 验证视野的试验方法 第1部分:额定起重量不大于10 t的 坐驾式和站驾式车辆(POWered industrial trucks一TeSt methods for VerifiCatiOn Of ViSibiIity一Part 1: Sit-On and Stand-On OPeratOr trucks UP to and including 10 t CaPaCity)

ISO 22915-4:2009工业车辆 稳定性验证 第4部分:托盘堆垛车、双层堆垛车和操作台起升高 度不大于 1 200 mm 的拣选车辆(IndUStrial trucks—VerifiCatiOn Of Stability—Part 4: PalIet StaCkerS, double StaCkerS and OrCier-PiCking trucks With OPeratOr PoSitiOn elevating UP to and including 1 200 mm Iift height)

ISO 22915-7:2009 工业车辆 稳定性验证 第7部分:双向和多向运行叉车(IndUStriaI trucks一 VerifiCatiOn Of Stability—Part 7: BidireCtiOnal and multidirectional trucks)

ISO 22915-8:2008工业车辆 稳定性验证 第8部分:在门架前倾和载荷提升条件下堆垛作业 的附加稳定性试验(IndUStrial trucks—VerifiCatiOn Of Stability—Part 8 : AdditiOnaI StabiIity test for trucks OPerating in the SPeCial COnditiOn Of StaCking With mast tilted forward and IOad elevated)

ISO 22915-11 :2011 工业车辆 稳定性验证 第11部分:伸缩臂式叉车(IndUStrial trucks-VerifiCatiOn Of Stability — Part 11 ∙ IndUStrial Variable`reaeh trucks)

ISO 22915-20:2008工业车辆 稳定性验证 第20部分:载荷偏置条件下作业的附加稳定性试 验(IndUStrial trucks一VerifiCatiOil Of Stability一Part 20: AdditiOnaI Stability test for trucks OPerating in the SPeCiaI COnditiOn Of OffSet load, OffSet by UtiliZatiOn)

ISO 22915-2L2009工业车辆 稳定性验证 第21部分:操作台起升高度大于1 200 mm的拣选 车辆(IndUStrial trucks一VerifiCatiOn Of Stability—Part 21 ∙ Order-PiCking trucks With OPeratOr POSitiOn elevating above 1 200 mm)

3术语和定义

ISO 5053和GB/T 15706界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自行式工业车辆 Self-PrOPelled industrial truck

至少有3个车轮,并带有动力驱动装置的轮式车辆(不包括那些在轨道上运行的车辆),设计用来搬 运、牵引、推顶、起升、堆垛或在货架上分层堆垛各种货物,并由一个操作者(3.7)控制。

注:完整术语见ISO 5053o

3.2

步驾式车辆 pedestrian-controlled truck

由一个以步行跟随车辆的操作者(3.7)通过如舵柄或遥控装置控制的车辆。

D 即将岀版。

注:这种车辆可备有站驾选项。

3.3

乘驾式车辆 ride-on truck

由一个坐在座位上或站在操作平台上的操作者(3.7)控制的车辆。

注:带有操作者座椅的站驾式工业车辆属于站驾式车辆。

3.4

低起升车辆IOW-Iifttnɪek

起升高度不大于500 mm的车辆.

3.5

双向运行车辆 bidirectional truck

沿着与其纵向轴线平行或垂直方向运行的车辆。

注:根据 ISO 5053:1987 中 3.6.1.2 改编。

3.6

多向运行车辆 multidirectional truck

沿着相对于其纵向轴线的任一方向运行的车辆。

注:根据 ISo 5053:1987 中 3.6.1.3 改编。

3.7

操作者 OPeratOr

经过相应培训并取得资格,负责控制工业车辆运行及载荷搬运的专业人员。

注1:根据车辆的类型,操作者可以乘驾、步驾(如舵柄控制,电缆控制)或遥控(如无线电遥控)车辆。

注2:国家的法规可以适用。

3.8

正常操作位置 normal OPerating POSition

操作者能按照制造商的规定控制所有运行和载荷搬运功能的位置。

注:如果在一个位置上不能控制车辆的全部功能,那么制造商可规定附加位置。具有一个以上操作方向的旋转座 椅或站驾式端部控制车辆也被视作具有一个操作位置。

3.9

起升高度lift height

货叉水平段或升降平台的上表面至地面之间的垂直距离。

3.10

运行时的起升高度 lift height for travelling

为运行提供足够离地间隙而提升的不大于500 mm的高度。

注:运行时的起升高度等同于稳定性试验中运行时的最大起升高度。

3.11

低起升高度IoW lift height

最大起升高度不大于500 mm,此时,载荷质心与地面的垂直距离不超过1 100 mrrIa

3.12

自动动作制 动装置 automatiCally acting brakes

在非运行条件下,除操作者将其释放外,可自动实施机械制动的装置。

3.13

失载中心距 IQSt IOad Centre

将可拆卸式属具安装到车辆上时标准载荷中心可能产生的水平位移。

注:标准载荷中心距见附录A。

3.14

由制造商根据零部件强度和车辆稳定性确定的,车辆在正常运行状态,特定的载荷中心距(如果需 要亦可前伸)时能够搬运、起升和堆垛到特定高度的最大载荷(单位为千克)。

注:实际起重量取决于车辆的配置,它与所安装门架的类型和起升髙度、实际的载荷中心距以及安装的属具有关。 该实际起重量规定了某一具体配置下的车辆的载荷搬运能力。通过适当的稳定性试验或经验数据的计算校 验,可以确定车辆带有可拆卸式属具时的实际起重量值。

3.15

由制造商根据零部件强度和车辆稳定性确定的,车辆在标准载荷质心位置时能够搬运、起升并堆垛 到标准起升高度的最大载荷(单位为千克)。

注1:质心见附录AO

注2;当门架的起升高度低于标准起升高度H时,仍按照标准起升高度确定额定起重量。

注3:额定起重量用来比较不同制造商所生产车辆的额定能力,并为技术标准和统计提供依据。车辆的操作极限由 实际起重量决定。

4.1概述

4.1.1 一般要求

车辆应符合本章的安全要求和/或保护措施。

另外,对于本部分没有涉及到的非重大危险,应按GB/T 15706规定的原则进行车辆设计。

车辆作业时应符合以下正常气候条件:

——连续运行条件下的平均环境温度:+25 °C;

——短期内(不大于1 h)的最高环境温度:+40 °C;

——正常室内条件下使用车辆时的最低环境温度:+ 5 °C;

——正常室外条件下使用车辆时的最低环境温度:一20 °C;

——海拔高度:不大于2 000 m。

正常作业条件如下:

——在坚实、平整、水平和铺设好的路面上行驶(包括运行和起升),车辆设计作业的路面条件,应在 使用说明书中详细说明(见6.2);

——行驶时载荷质心应大约位于车辆的纵向中心平面内;

——运行时在可能的情况下,应将门架或货叉后倾,并应使载荷处在较低的(运行)位置。

如果上述各项还不能完全满足某些类型车辆所规定的稳定性要求,那么这些车辆的运行条件应符 合4.8所述的稳定性要求。

4.1.4 电气要求

电气要求应符合GB/T 27544的规定。

4.1.5边或角

在操作者正常操作位置范围,以及在正常作业和日常检査时的出入范围都不应有造成危险的锐边 或棱角。

4.1.6储能部件

储存能量并有可能在移动或拆卸过程中造成危险的部件,如液压蓄能器或弹簧制动装置,应采取措 施在移动或拆卸前先释放其能量。

4.2启动/运行

4.2.1未经许可的启动

车辆应配备一种装置(如钥匙、密码、磁卡),防止在没有使用该装置时车辆的启动。

对于由同一制造商生产的步驾式车辆和乘驾式车辆,其两者的启动装置应不能互换。对于同一个操作 者,一种启动装置(如磁卡)可同时用于步驾式车辆和乘驾式车辆,但不允许未经授权的其他人员进行启动。

4.2.2意外的移动/开动

除非由操作者主动操纵控制装置,车辆应避免从其锁定位置移动,如滑行或蠕动(因泄漏等)。

4.2.2.1停车制动器

应配备满足4.3.1要求的停车制动器。

对于坐驾式车辆,停车制动器应能在操作者处于正常操作位置时用手或脚操作,或操作者离开正常 操作位置时自动地实现制动。只装有非自动停车制动器的车辆,应警示操作者在离开车辆前启用停车 制动器。

自动停车制动器的控制系统出现故障时,应能向操作者发出警示。

4.2.2.2内燃车辆

内燃车辆应配备一种装置,当传动装置处于接合状态时,该装置能防止发动机启动。

4.2.2.3运行控制

内燃车辆的运行控制装置应设计成,只有传动装置处于接合状态后,车辆才能在水平路面上从静止 开始移动.

4.2.2.4动力运行

只有当操作者处于正常操作位置时,乘驾式车辆才能进行动力运行。

当操作者回到正常操作位置,但没有进行如重新调整方向控制、激活速度控制等额外操作时,动力 运行不应自动发生。

带有车用手动变速箱和人工操作离合踏板的车辆应符合4.2.2.2和4.2.2.4的要求。

4.2.3运行速度

4.2.3.1步驾式车辆

在水平路面上行驶的单速步驾式车辆的运行速度不应超过4 km/h,加速度不应超过0.5 m∕s2,并 且只应设计成低起升高度。

在水平路面上行驶的可调速步驾式车辆的运行速度应能被操作者调节到与其步行速度相匹配,不 应超过6 km/hO

在水平路面上行驶的站驾式车辆和带有操作者站立其上的折叠式站板的步驾式车辆,其最大运行 速度不应超过16 km/h。

带有折叠式站板的车辆见4.7.3.3o

带有站驾选项的车辆见4.7.3.2和4.7.3.4o

4.2.3.3带着起升的门架运行

车辆带着起升的门架运行时,无特殊要求。

4.3制动装置

4.3.1概述

所有工业车辆都应带有行车制动器和停车制动器。制动器应符合GB/T 18849的规定。

停车制动器应配有防止意外释放的装置。停车制动力应通过机械装置产生。

行车制动器的供能发生故障时,不应导致整个制动失效,并应能控制停车。

4.3.3站驾式和步驾式车辆

站驾式和步驾式车辆应带有一个制动装置,该装置应自动闭合直到其被操作者释放。该装置可作 为车辆的行车制动器和停车制动器。

4.4.1概述

4.4.1.1与车辆运动的一致性

控制装置的动作应尽可能和车辆正在进行的运动方向保持一致。控制装置的操作应被限制在车辆 或舵柄的轮廓内。

4.4.1.2多人操作

如果安装了附加操作位置并有一个以上的操作者,则同一时间应只能从一个操作位置操纵这些控 制装置,唯一的例外是紧急断电开关,从所有的操作位置都可以操纵此开关。

4.4.1.3多个操作位置

当一个操作者有多个操作位置时,在某一操作位置操纵控制装置的同时应排除从其他操作位置操 纵的可能性。唯一的例外是紧急断电开关,从所有的操作位置都可以操纵此开关。

4.4.2运行和制动控制

4.4.2.1 概述

速度操纵控制装置的动作应被设计成运行速度随着控制装置行程的增加而增加。当控制装置被释 放时,它应自动回到零位。

4.4.2.2坐驾式车辆

用踏板操纵运行和制动控制装置的车辆应符合GB/T 26562的规定。

4.4.2.3站驾式车辆

站驾式车辆的运行和制动控制装置应符合下列要求:

a) 运行控制功能

-——当釆用舵柄时,舵柄上应装有控制运行方向和速度的控制装置;

—— 当采用方向盘或类似控制装置时,运行方向和速度控制装置应位于方向盘附近。

行车制动器在下列情况下,应自动实现制动功能:

——如果制动器是由舵柄操纵的,当舵柄被释放时;

——如果制动器是由运行控制装置操纵的,当运行控制装置被释放时;

——如果制动器是由脚操纵的,当踏板被释放时;

—— 如果制动器是由手操纵的,当手柄被操作时。

b) 操作台起升高度不大于1 200 mm的车辆

当操作台的起升高度超过500 mm时,应提供措施防止车辆的运行,除非控制装置可以和操作 台一起起升。

4.4.2.4步驾式车辆

对步驾式车辆的要求如下:

a) 舵柄上应配备运行方向和运行速度的控制装置;

b) 当舵柄被释放时,它应能自动返回至高位静止位置,切断运行方向的牵引动力并闭合制动器;

C)当舵柄处在低位时,运行方向的牵引动力应被切断,并且制动器应闭合;

d)舵柄应配备一种装置,当其头部在操作位置与固体物(如操作者的身体)接触时,能促使车辆 朝远离操作者的方向运行,直到该装置上的压力被解除或实施制动使车辆停下。

4.4.2.5差速锁

车辆运行过程中应能解开差速锁。

对于带有踏板控制差速锁的车辆,踩下踏板应能锁住差速锁,释放踏板时应能解开差速锁。

4.4.2.6从车辆外部进行的附加操作

对于坐驾式或站驾式车辆和牵引车,如果具有操作者从车辆外部进行运行控制的功能,则从外部操 作车辆时,其运行速度不应大于6 km∕ho这些控制装置可以附加在车辆上或采用遥控的方式。这种外 部操作系统可以被设计成通过一个单独的开关起作用或当操作者离开正常操作位置自动起作用。

a) 概述

D 当车外控制装置被释放时,驱动装置应自动关闭,制动器应自动闭合。应排除从车内操作 位置同时进行操作的可能;

2)安装在车辆外部的控制装置应安全可靠,以防意外激活。

b) 采用电缆连接的远程控制装置的附加要求

1) 电缆的长度和布置应能使操作者在车辆危险区域之外进行操作,并能够看清运行的道 路。电缆应不会缠绕到车轮上。

2) 对于便携式控制面板,应防止运行控制元件被意外操作,紧急制动按钮除外。便携式控 制面板应安装符合GB 16754规定的紧急制动按钮。

C)无线控制的附加要求

D传输范围应足够以便让操作者在车辆危险区域之外进行操作,并能够看清运行的道路;

2) 对于便携式控制面板,应防止运行控制元件被意外操作,紧急制动按钮除外;

3) 可靠度等级应至少为IO-',汉明距离(代码间距)应为2;遥控装置应符合GB/T 16855.1 的规定,性能等级(PL)c;

4) 当车辆在操作者的直接视野(90°)之外和/或在遥控范围之外,车辆应自动停车;

5) 当一辆以上的车辆同时在遥控状态下运行时,控制不应相互干扰。

d)带牵引装置车辆的附加要求

D控制装置(如后接触装置)应设计成操作者在操作时不需要在车辆和拖车之间走动;

2) 后接触装置应确保可靠,不会发生意外操作;

3) 当操作后接触装置时,车辆的运行速度不应超过2.5 km∕ho

操作者步行在步驾式和站驾式车辆旁进行的附加操作,应只有在车辆朝着载荷端的反方向运行时 才可以。

只有当车辆静止时,才能从车辆外部激活运行控制装置。

当从车辆外部操纵运行控制装置时,速度不应超过4 km/h。当运行控制装置被释放时,制动器应 自动闭合。

4.4.3转向控制

4.4.3.1 转向

转向应符合以下要求:

a) 站驾式或坐驾式车辆向前运行时,顺时针转动方向盘或对转向控制装置的等同操作应使车辆右转;

b) 对于操作者控制位置的转动范围大于90°的车辆,或具有两个控制位置的车辆,为了便于操作者 面对两个相反的方向,顺时针转动方向盘或对转向控制装置的等同操作,应使车辆从新的位置向 前看时右转,即转向控制传感器翻转了一个超过90。的角度,以便使操作者面对相反的方向;

C)对于能够360°连续转向的车辆,即转向/驱动轮可以在360°范围内运动以推动车辆沿着转向控 制装置所选定的方向运行的车辆,当这种车辆向前运行时,应按照4.4.3.1a)的方式操作;

d) 装有舵柄的步驾式车辆向前运行时,顺时针转动舵柄应使车辆右转;

e) 此外,用户有需求时,端部控制的车辆可安装“反向转向”,即顺时针转动方向控制装置将使车 辆左转。此种车辆应被清楚地标识。

4.4.3.2供能故障

如果转向系统发生供能故障(包括电动机或发动机故障),车辆应尽可能保持其当前行驶方向,直至 被控制后停车。

4.4.4载荷装卸控制

4.4.4.1控制装置

当控制装置被释放时,其应自动回到中位,并停止相应的载荷移动。当使用一组单一功能的操纵杆 时,除了装有伸缩门架或货叉的前移式叉车外,离操作者最近的操纵杆应控制起升和下降,第二近的操 纵杆应控制倾斜功能,第三近的操纵杆应控制侧移功能,第四近的操纵杆将控制辅助功能。单一功能操 纵杆或手柄的布置顺序和移动方向见表IO

当在装有伸缩门架或货叉的前移式叉车上使用一组单一功能的操纵杆时,离操作者最近的操纵杆 应控制起升和下降,第二近的操纵杆应控制门架或货叉的移动,第三近的操纵杆应控制倾斜功能,第四 近的操纵杆应控制侧移功能,第五近的操纵杆将控制辅助功能。

安装了由动力承载的属具(如纸卷夹)的车辆,其控制属具的操纵杆应设计成需要一个辅助的动作 才能起作用,以防止载荷被意外释放。

表1单一功能操纵杆或手柄的布置顺序和移动方向

|

功能(按布置顺序排列) |

移动方向 | |||

|

载荷或设备的运动 |

面对载荷操纵控制手柄时 操作者手的主要动作 | |||

|

起升 |

向上 |

向下 |

向后或向上 |

向前或向下 |

|

前移 |

缩回 |

伸出 |

向后 |

向前 |

|

倾斜 |

向后 |

向前 |

向后或向上 |

向前或向下 |

|

侧移 |

向右 |

向左 |

向后或向上 |

向前或向下 |

|

推拉 |

向后 |

向前 |

向后 |

向前 |

|

横向旋转 |

顺时针 |

逆时针 |

向后或向上 |

向前或向下 |

|

纵向旋转 |

向后 |

向前 |

向后或向上 |

向前或向下 |

|

载荷稳定器 |

向下 |

向上 |

向后或向上 |

向前或向下 |

|

货叉位置 |

合拢 |

分开 |

向后或向上 |

向前或向下 |

|

把手 |

啮合 |

释放 |

向后或向上 |

向前或向下 |

|

车辆稳定器 |

上升 |

下降 |

向后或向上 |

向前或向下 |

|

夹具 |

夹紧 |

释放 |

向后或向上 |

向前或向下 |

4.4.4.2手动起升系统

手操作力以及手动操作起升系统手柄外形的设计应符合GB 10827.5的规定。

4.4.5多功能控制装置

当控制装置被设计和构造成能完成一个以上的功能时,每一单独功能都应作岀清晰的标志。每一 控制功能被释放时,都应自动回到中位,并停止相应的载荷移动。

4.4.6自动功能控制装置

自动功能控制装置应符合GB/T 22418的规定。

4.4.7 标志

标志控制装置的图形符号应符合6.3.1.4的要求。

4.5.1.1排气系统

排气系统应按4.7.6设计成能够将发动机排出的废气引离操作者位置。排气系统附近应使用非易 燃的原材料,并且所使用的原材料应经过挑选和受到保护,使其不会受到来自于排气系统热源的不良 影响。

4.5.1.2 冷却系统

冷却系统气流的布置应避免引起操作者的不适。

4.5.2燃油箱

4.5.2.1燃油箱的隔萬

如果燃油箱放在发动机舱内或靠近发动机舱,就有可能产生过高的温度,应釆用适当的保护措施 (如单独的封罩或挡板)使燃油箱和/或加油设备与电气系统和排气系统隔开。燃油箱的位置及加油设 备应确保外溢或漏出的燃油不会流到发动机、司机室或电气系统、排气系统的零部件上。

4.5.2.2燃油的溢出

在正常作业条件下,燃油不应溢出。

4.5.3.1发动机罩

当关闭发动机,根据制造商的推荐进行日常保养时,封闭的发动机舱应能满足风扇的防护要求。如 果发动机停机后,风扇能够启动(如通过温度开关),则风扇应加防护装置。应提供安全警示标志,并将 这一标志写入使用说明书(见6.2)。警示标志应符合6.3.3.4的要求。

如果车辆下端至水平地面的通道间距小于600 mm,则可认为发动机下侧的通道已得到防护。

4.5.3.2意外关闭

由于意外的关闭会造成伤害,应在罩壳处(如牵引蓄电池或发动机罩)提供防止意外关闭的装置。 这些装置应被永久地固定在车辆上或安装在车辆的安全处。

4.5.4液化石油气(LPG)车辆

4.5.4.1 容器

液化石油气车辆的容器应符合下列要求:

a) LPG容器应既可以永久固定在车辆上,也可以是可拆卸的;

b) 可拆式LPG容器应便于拆装,并且在更换完容器后,便于检查其安装情况;

C)装有安全阀的可拆式LPG容器,其安装在车辆上的位置应使阀的开口始终与容器顶部的汽化 空间相通,可通过使用定位销的方法来实现容器的正确定位;

d) LPG容器应牢固安装在车辆上,以防止其移动;固定装置应能承受沿任一方向4倍的满装容 器重量的静载荷,而不会发生永久性的明显变形;

e) 在将LPG容器固定在车辆上时,应设法减少磨损、震动以及被车辆所搬运的物品腐蚀,

f) LPG容器及其连接部件应安装在车辆的平面轮廓之内;

g) 如果LPG容器被安装在隔间内,那么隔间的底部应有永久性通气孔,这些通气孔的总表面积 应至少为200 cm,,以保持足够的通风;

h) 如果车辆上还装有附加LPG容器,它应采用与主容器相同的方式进行固定;

D对于LPG容器,无论是固定式的还是可拆式的,都应装有一个能防止气体或液体意外泄漏(如 管路系统破裂时)的装置,该装置不应使安全阀失效;

j) 当按照制造商的规定使用时,应防止LPG容器上的管接头和附件的机械损伤;

k) LPG容器的燃料出口应有一个能够方便快捷操纵的手动阀,并在阀的手柄或者车辆外部靠近 阀的位置清楚地标示出阀的位置和操作方法;

D除非LPG容器和发动机被特殊设计成直接排气的,否则燃料都应以液体的形式排出;

m) 由用户加燃料的永久固定式LPG容器都应具备下列装置:

D与容器的汽化空间相通的安全阀,当容器装在车辆的隔间里时,安全阀的排气端应用管 路接到大气中而远离操作者,并按照4.5.4.3d)的规定排出气体;

2) 一个充装80%时停止供给的燃料截止阀;

3) 最高液位指示器应适合所用的液化石油气,并标示出不会排放到大气中的最高液位;

n) LPG容器应布置在不会受到热源损害的地方,特别是来自发动机或排气系统的热量。如果需 要安装热源防护装置,应不限制通风。

4.5.4.2 管路

液化石油气车辆的管路应符合下列要求:

a) 连接管路和所有相关部件应易于接近,并加以防护,以防过度的热辐射、磨损和损坏。他们还 应有足够的韧性,以承受使用中的振动和变形。如:

——管路系统的布置应易于发现损坏或渗漏并便于检查和维修;

——管路的安装应使其不致受到车辆高温部件过度热辐射而损坏;

——容器和发动机上部件间的连接管路不应采用完全刚性的管子;

——管路的布置不应超出车辆的轮廓线。

b) 在大于Ibar"压力下工作的软管,应至少每隔500 mm加一个支承。刚性管应至少每隔 600 mm加一个支承。

C)在大于1 bar压力下工作的软管、硬管和所有接头,应能适用于25 bar的工作压力,并能承受 75 bar的试验压力而不破裂。在小于1 bar压力下工作的软管、硬管和所有接头,应能承受最 大工作压力5倍的试验压力而不破裂。

d) 在两个可能关闭的截止阀之间含有液态液化石油气的管路的所有区段,压力都不应超过其部 件的额定工作压力,必要时,应安装卸压阀或采用其他适当的方法。

e) 不应使用铝管。

f) 软管应尽可能短。

g) 在1 bar以上压力下工作的管接头应采用金属制造,密封垫圈除外。

4.5.4.3 设备

液化石油气车辆的设备应符合下列要求:

a) 当发动机停止运转时,不论点火系统是否已被切断,液化石油气的供给应自动切断;

b) 在使用多种燃料的情况下,系统的设计应避免液化石油气进入任何其他燃料容器中的可能 性,并且在接通一种燃料之前,应切断其他燃料的供给;

C)如果车辆装有两个或两个以上的容器来提供燃料,应釆用一个切换阀或其他适当的方法来连 接这些容器,以便一次只能从一个容器中获得液化石油气,不应同时使用两个或多个容器;

d) 所安装的安全阀或液位指示器不应把排放物排向操作者或排放到可能是点火源的车辆部 件上;

e) 如果某一部件的腐蚀会影响其正常功能,那么该部件应涂以防腐层;

f) 燃料系统的所有部件都应牢固地连接在车辆上;

g) 减压阀的位置应便于检查和维护;

h) 发动机舱应按4.5.4.1 g)设计以避免任何LPG的堆积。

4.5.4.4区域性要求

除GB 10827的本部分外,液化石油气车辆无特殊要求。

4.6.1起升链条

车辆或门架制造商应从链条制造商处索取有关链条的质量证明,以了解链条的破断载荷。

当起升装置包括一根或几根链条时,车辆制造商应只能使用板式链或滚子链。在满载状态下,这些 链条应具有一个最小安全系数K∣(假定门架结构没有摩擦)。Kl可通过下式计算:

K LCXn

ɪ ~R +W

式中:

KI——起升装置的安全系数;

LC ——新链条的最小破断载荷,单位为牛顿(N);

n——链条的根数;

R ——车辆的最大负载能力,单位为牛顿(N);

W——链条所支承的起升装置的自重,单位为牛顿(N)。

最小安全系数Kl应符合下列要求:

——额定起重量不大于10 000 kg的车辆,K∣不应小于5;

——额定起重量大于10 000 kg的车辆,Kj=5 —0.2(Q' —10),但不能小于4,式中Q'为车辆的额 定起重量,单位为吨(t)。

链轮直径应符合链条制造商的规定。

4.6.2机械起升系统

4.6.2.1 概述

起升装置应符合4.6.3.3的要求。

4.6.2.2起升/下降装置的故障

当起升/下降装置的单个部件(如齿轮、链轮或轴)发生故障时,不应造成起升载荷或操作平台的下 降失控。

4.6.2.3下降速度

起升装置的满载下降速度不应大于0.6 m∕so

4.6.3.1液压起升系统

液压起升系统应被设计成在液压油处于正常工作温度、门架垂直、满载的情况下,前10 min内由于 内部泄漏造成的载荷下降不应超过:

-——额定起重量不大于10 000 kg的车辆为100 mm;

——额定起重量大于10 000 kg的车辆为200 mm。

4.6.3.2下降速度限制

液压起升系统中应连接一个装置,当液压回路发生故障时(不包括起升油缸),该装置能将起升装置 的满载下降速度限制在最大不超过0.6m∕s°该装置应直接安装于起升油缸。

4.6.3.3行程限制

起升装置应装有防止越程的可靠装置。另外,应采取有效措施(如机械限位)来避免货叉架和门架 上的运动部件从门架上端意外脱落。

4.6.3.4液压倾斜系统

整个液压倾斜系统(包括油缸,阀等)在其液压油处于正常工作温度,额定载荷位于2 500 mm的高 度时,内部泄漏速度应允许门架在10 min内从垂直位置前倾不超过5°;而对于起升高度小于2 500 mm 的车辆.载荷应处于其最大起升高度处。对于最大前倾小于5°的车辆,其内部泄漏所允许的平均倾斜 速度不应超过0.5Vmino

4.6.3.5门架倾斜和货叉架的自锁

对于乘驾式车辆,当操作者不在正常操作位置时,即使操纵主载荷装卸控制装置,也不应出现门架 的倾斜和货叉架的移动。

4.6.4液压系统

4.6.4.1液压回路

承受内部压力的软管,硬管和接头应至少能承受液压回路3倍的工作压力而不破裂或发生永久变 形。硬管和软管应可靠定位,必要时应固定,从而使磨损,尖角以及其他导致损坏的来源降到最小。

4.6.4.2压力控制

所有液压系统应装有能防止系统内压力超过预定值的装置。此装置的设计和安装应能够避免意外 的松动或调节,调整压力需要有工具或钥匙。

4.6.4.3液压回路的供能故障

液压系统应设计成当发生供能故障或中断时,部件或属具不允许产生任何失控的动作。

4.6.4.4液压油净化

液压系统应通过,如磁铁、滤油器等来保护液压油,以防止其受污染。

应釆取措施以防止属具意外横移或从车辆上意外脱落。属具及其部件的运动在终端位置上应具有 机械限位。

4.6.5.2供能系统故障

通过动力夹持载荷的属具应被设计成当车辆的手动控制装置处于中位或属具的供能系统发生故障 时,其设计上的最大载荷应能自动地被夹持至少IO minO

4.6.5.3属具的液压系统

如果属具有其独立的液压系统,则应符合4.6.4的要求。

4.6.5.4组合液压系统

如果属具的液压系统与车辆的液压系统相连接,这两个系统应互相兼容,并且组合后的液压系统应 符合4.6.4的要求。

4.6.5.5起升货物集装箱的吊具

用于起升货物集装箱的吊具应按GB/T 22419的规定配备指示灯。吊具应配备防止集装箱意外坠 落的装置。应采取措施在所有转锁没有全部闭锁到位前阻止集装箱的起升。如果有多个集装箱同时被 起升,所有集装箱都应符合上述要求。对于集装箱不是被锁紧在属具上(如使用抓钩臂起升),为防止其 意外跌落,车辆的运行速度最大不应超过10 km/h。

4.6.5.6 货叉

4.6.5.6.1除了相关安全系数外,实心截面货叉的制造和检验应符合ISO 2330的规定。

4.6.5.6.2安装在车辆上所有货叉的总起重量不应小于车辆的实际起重量。

4.6.5.6.3应釆取措施防止货叉在货叉架上发生意外的侧移。

4.6.5.6.4叉套应设计成能防止其从货叉上意外脱落,并应符合GB/T 22417的规定。

4.6.5.7货叉架

挂钩型货叉架应符合GB/T 5184的规定。

4.7操作者位置

4.7.1尺寸

操作者座椅或站立位置应布置成,操作者在操纵车辆时,在车辆的轮廓线之内有足够的空间。尺寸 应合适且符合人类工效学原理,至少能满足如GB/T 8420-2011中图1〜图3所示第5百分位至第95 百分位的人群要求,并且不超出车辆的轮廓线。座椅也不应超出车辆的轮廓线。

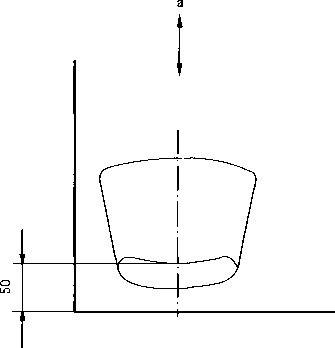

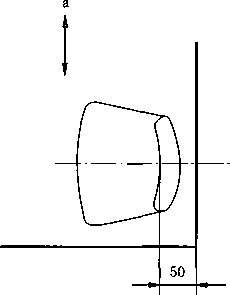

从座椅靠背的顶端边缘至车辆轮廓线的最小距离应为50 mm(见图1和图2)。

对于带有舵柄的站驾的步驾式车辆和中央控制的乘驾式车辆,转向控制舵柄的运动可以超出车辆 的轮廓。

单位为毫米

说明:

a--运行方向=

单位为毫米

说明:

a--运行方向。

4.7.2操作者的出入口

4.7.2.1 概述

车辆应设计成能安全和方便地出入并能将滑倒、跌落和绊倒的风险减至最小。高于地面350 mm 的踏脚,应提供登踏板和抓手(如握柄,车辆结构的一部分等),以便在所有高度提供三点支撑(如一只手 和两只脚或两只手和一只脚)。踏脚宽度、梯级高度和踏面深度应符合GB/T 17300的规定。

4.7.2.2 踏脚

踏脚应具有防滑面或覆盖物(如金属网,防滑涂层钢板等)。第一级踏脚不应高于地面550 mm,梯 级高度应在250 mm至350 mm之间,且间距最好相等。

4.7.2.3车厢地板

操作者经常出入车厢地板的踏脚和走道应没有障碍,并具有防滑面,如花纹板、防滑涂层钢板和金 属网等。

4.7.2.4 走道

高于地面2 000 mm的走道应安装900 mm至IlOo mm高的防护栏杆。防护栏杆应能承受从内 至外水平方向施加的900N的力而不发生永久变形。

4.7.2.5 抓手

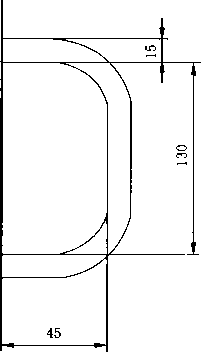

正常操作位置出入口的地板高于地面300 mm时应设置抓手,他也可以是车辆结构的一部分。抓 手的外形尺寸应至少是宽45 mm,长130 mm和直径15 mm(见图3)。

单位为毫米

4.7.3操作平台

4.7.3.1 概述

步驾式和站驾式端部控制车辆上的操作者站立平台,其尺寸应符合4.7.1的要求,并且应能承受相 当于满载车辆重量2.5倍的压力,此压力沿着车辆的纵向轴线,并作用在操作平台最外端的垂直投影面 上。就本要求而言,所有平台周围的加固件或防止平台被压坏的部件均属于操作平台,但带有舵柄的步 驾式车辆除外。

4.7.3.2外伸于车架的操作平台

运行速度大于6 km/h的舵柄操纵站驾式车辆上外伸于车架的操作平台,除了要符合4.7.3.1的要 求外,还应在其侧面或前面安装防护装置。该防护装置应能承受作用在操作者站立位置中心直线方向 上,从内向外900 N的水平力而不发生变形。侧面防护装置在其保护位置应高于操作平台,其最小高度 应为700 mmo

4.7.3.3带有折叠站板的步驾式车辆

当操作者离开站板时,安装在步驾式车辆上并悬挂在车架上的站板,应可以被折叠或回转到直立位 置,这一动作也可以自动完成。

对于无法实现自动折叠的站板,应提供一种装置防止车辆的移动或运行,除非操作者站立在站板上 或站板处于折起位置。

只有当站板被放下且防护装置处于其保护位置时,车辆的运行速度才可超过6 km/h。

4.7.3.4站立操作平台

安装在类似步驾式车辆轮廓内的操作者站立平台,如果操作者的站立位置在发动机罩旁边,应为操 作者配备一附加扶手以使其在乘驾中保持稳定。此扶手应能承受沿操作者站立位置直线方向施加的 900 N的水平力而不发生永久变形。4.7.3.2的要求对这种类似步驾式车辆的结构不适用。

带有折叠式或回转式侧面防护装置以及如4.7.3.2和4.7.3.3所描述的操作平台的车辆,只有当侧 面防护装置或操作平台处于保护位置或折起位置时,才允许运行。当操作平台或侧面防护装置处于中 间位置时不允许任何运行动作。

座椅的设计和安装应方便操作者接近控制装置,提供给操作者的操作位置应符合人类工效学原理 并满足下列要求:

a) 如果座椅带有允许进行前后调节的装置,该装置应不使用任何工具就可以进行调节;

b) 如果为了减少传递到操作者身上的振动安装了可根据操作者重量调节的座椅,则在55 kg〜 110 kg的重量之间应能进行调节。调节应能用手实现,而不需使用工具;

C)如果座椅有允许其绕垂直轴旋转的装置,则在没有对控制装置进行意外操作的情况下,这种旋 转应在座椅所有的调节位置上都能进行;

d) 座椅的安装应能承受操作(如制动)时可能对他产生的作用力,以及通过4.7.8所定义的操作 者约束系统所施加的力;

e) 4.7.4a)〜4.7.4d)的要求也适用于辅助操作者座椅;

0当在站驾式车辆上使用辅助操作者座椅时,有一块座椅垫板和靠背就足够了;如果站立操作者 的操作空间受到限制,辅助操作者座椅应能折叠或旋转;

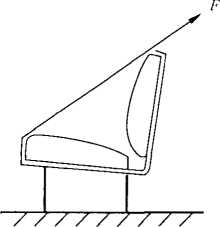

g)坐驾平衡重式车辆的座椅与蓄电池盖或发动机罩之间的固定支座,以及罩盖与车辆底盘之间 的锁紧装置,当其从固定平面向后翻转时应有足够的强度。座椅固定支座应能承受从 (45 + 5)°方向上施加的2 250 N的力,如图4所示。

此要求的验证应通过将一根皮带缠绕在座椅上的试验方法来进行,如图4所示。

说明:

F——2 250 N的力。

4.7.5.1乘驾式车辆

处于正常操作位置的操作者应受到保护,以避免与车轮接触以及被车轮甩出的物体(如泥浆,沙砾 和杂物等)击中。对于转向轮,只需对其直线行驶状态进行防护。

4.7.5.2步驾式车辆

处于正常操作位置的操作者应受到保护,以避免与驱动轮和平衡轮接触。这些车轮防护装置的位 置应符合图5的要求。

对于步驾式车辆,4.7.5.2所述的驱动轮和平衡轮防护装置如果不适用,则应安装如图6所示的车 轮防护装置(轮罩)。对于小脚轮,只需在不符合4.7.5.2要求的一侧安装挡板。

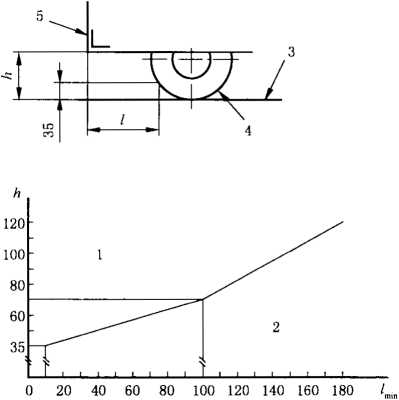

单位为毫米

二者取一:

h 1、于 35 mm; Zmin = IO mm 或:方=35 mm〜70 mm;Zmin = 2.57× A — 80 mm

五=70 mm〜120 mm;Zmin = 1.60×Λ —12 mm

说明:

1——车架;

2 脚活动空间;

3 --地面(地板);

4— —车轮;

5— —车架边缘;

h——从地面或地板至车架边缘的髙度;

I——从车架端至高于地面或地板35 mm车轮上的点的水平距离。

图5司机脚的自由活动空间

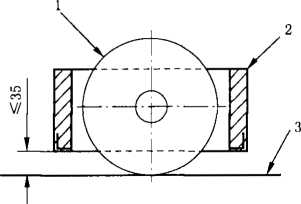

单位为毫米

说明:

1——车轮;

2---轮罩;

3——地面(地板)。

4.7.6防止烫伤

操作者在正常操作位置,或进出其操作位置时可触及的所有车辆部件都应当隔热或隔离,使车辆热 源所导致的裸露金属部件表面温度不超过65 °C,涂漆件或塑料件表面温度不超过83 °C。加热器出口 (如果安装的话)的空气温度不超过60 °C。

4.7.7.1 概述

相对运动部件和操作者在正常操作位置可触及的部件应充分防护。如果危险仍然存在,应按6.2 的要求进行确认,并根据6.3.3.4的要求在车辆上加以标示。

4.7.7.2最小距离

被下列最小距离分隔的部件应满足4.7.7.1的充分的防护要求:

a) 只可能挤压手指的部位:最小25 mm;

b) 只可能挤压手或脚的部位:最小50 mm;

C)可能挤压臂或腿的部位:最小100 mmO

需要相互触碰或者紧挨着发生相对运动的部件应当被防护。这些防护装置的任何开口应足够小以 防止直径8 mm的探针通过■如果危险仍然存在,应根据6.3.3.4的要求在车辆上加以标示。

4.7.7.3 属具

与属具有关的对处于正常操作位置的操作者的挤压和剪切危害(承载部位除外)都应符合4.7.7.1 的相关要求。如果危险仍然存在,应按6.2的要求进行确认,并根据6.3.3.4的要求在属具上加贴警示 标志。

4.7.7.4脚防护

侧坐式车辆或站驾式车辆应被设计成,当车辆运行时,操作者不能无意地将脚伸出车辆的界线或者 车辆上应装有一种运行电流切断装置(如闭锁开关),当操作者的脚不在防护位置时,该装置便切断运行 电流。

4.7.8对操作者的约束

额定起重量不大于IO OOO kg的坐驾平衡重式叉车和坐驾侧面式叉车(单侧)应具有约束装置、系 统或护栏,以降低在车辆倾翻时,操作者头部和/或躯干被夹在车辆和地面之间受伤的风险。这种装置 不应过度妨碍车辆的操作,如操作者的进、出和/或视野。为此,在使用中以及在车辆倾翻时为了降低操 作者头部与固体表面撞击的风险而采取措施的警示和说明,应在车辆上标示并在使用说明书中进行描 述(见6.2)。如果使用了带有安全带的约束系统,此系统应符合GB/T 26948.1的规定。

4.7.9咐加操作者位置

附加操作者位置应符合4.7.1〜4.7.8的要求。

4.8稳定性

4.8.1概述

为了降低在制造商所预见的操作条件下车辆纵向和横向倾翻的危险,下列车辆应符合ISO 22915 相应部分的稳定性要求,且结构不产生永久变形(见5.2):

——各种适用车型的基本试验标准和要求,GB∕T 26949.1;

——平衡重式叉车,GB∕T 26949.2;

——前移式和插腿式叉车,GB∕T 26949.3;

——托盘堆垛车、双层堆垛车和操作台起升高度不大于1 200 mm的拣选车,ISO 22915-4;

——双向和多向运行叉车,ISO 22915-7;

——伸缩臂式叉车,ISO 22915-11;

——操作台起升高度大于1 200 mm的拣选车,ISO 22915-21o

注:在GB 10827的本部分出版时,适用于以下车型的ISO 22915系列标准的其他部分正在计划或准备中:搬运6 m (20 ft)及以上长度货运集装箱的平衡重式叉车;搬运6 m(20 ft)及以上长度货运集装箱的伸缩臂式叉车;带门 架的越野叉车、越野伸缩臂式叉车;带校接转向的平衡重式车辆;步行式车辆;货物及人员载运车;带起升操作 台的三向堆垛式叉车。

起升高度小于500 mm车辆的稳定性试验应按相关稳定性标准中对装有门架的类似车辆的运行试 验要求执行。

4.8.2特殊作业条件

对于制造商可预见的特殊作业条件,应按下述ISO 22915系列标准的适用部分进行附加稳定性试验:

——在门架前倾和载荷起升条件下堆垛作业的附加稳定性试验,ISO 22915-8;

—在由动力装置侧移载荷条件下堆垛作业的附加稳定性试验,GB∕T 26949.10;

——载荷偏置条件下作业的附加稳定性试验,ISO 22915-20o

越野叉车应配备水平仪以便使处于操作位置的操作者将车辆保持在制造商所设定的倾斜限度内 (纵向和横向)。

4.9防护装置

4.9.1护顶架

4.9.1.1 概述

最大起升高度大于1 800 mm的乘驾式车辆应安装符合GB/T 5143的护顶架以保护操作者免受坠 落物体的伤害。

操作台起升高度不大于1 200 mm的车辆,当载荷升起后的高度超过操作平台1 800 mm以上时, 应安装符合GB/T 5143的护顶架以保护操作者免受坠落物体的伤害。

4.9.1.2防止小物体坠落的附加装置

4.9.1.1所述的护顶架应被设计成,当搬运的载荷起升高度大于1 800 mm时,可装设一个附加装 置,以便在特殊情况下提高其防护能力,使操作者免受小物体坠落的伤害。

4.9.1.3带有折叠站板的步驾式车辆

如4.7.3.3所述的带有折叠站板的步驾式车辆,当其侧面防护装置处于其保护位置时,应釆取措施 以防起升髙度大于1 800 mm。如果车辆安装了 4.9.1.1所述的护顶架,此条款不适用。

4.9.2挡货架

4.9.2.1挡货架的规定

装有货叉且起升高度大于1 800 mm的车辆,可在设计上为安装挡货架留有接口。

4.9.2.2 开口尺寸

如果车辆安装了挡货架,其高度、宽度和开口尺寸应使得当门架处于最大后倾位置时,可将载荷朝 着门架方向掉落的可能性减至最小。

挡货架上开口的两个尺寸中应有一个尺寸不大于150 mmo

4.9.3报警装置

车辆应配备由操作者控制的声响报警装置。

当对开式轮網与充气轮胎配套使用时,应釆取措施,以防止使用者在将车轮从车轴上卸下之前将车 轮的两半分离。将轮胎从车轮上拆下的正确方法的信息应在使用说明书(见6.2)中提供。

4.9.5牵引蓄电池箱

4.9.5.1未经许可的接触

标称直流电压超过120 V的车辆,当蓄电池外壳上没有带锁的盖子时,应提供一种装置,使蓄电池 箱得到安全防护,防止未经许可而接触蓄电池。

4.9.5.2 金属盖

用于蓄电池箱或蓄电池外壳的金属盖应具有:

a) 足够的强度和刚度,金属盖与蓄电池接线端子间留有至少30 mm的空间,当在金属盖上任何 300 mm×300 mm的区域内作用980 N的力时,蓄电池接线端子不会短路;或

b) 如果金属盖或蓄电池带电部件被有效绝缘,即防止了绝缘层的脱落和/或移动,那么金属盖与 蓄电池接线端子间的空间可减至最小为10 mm。

4.9.5.3 非金属盖

蓄电池箱的非金属盖应:

a) 具有符合GB/T 5169.16的燃烧等级VO或Vl。

b) 能承受136 J的冲击试验(由直径为100 mm,质量为4.11 kg的钢球从3.3 m的高度坠落产 生)。如果蓄电池位于护顶架下面,冲击可降至68 J(由直径为100 mm,质量为4.11 kg的钢 球从1.65 m的高度坠落产生)。此时,不应有任何带电部件裸露在外或者是导致蓄电池发生 物理伤害的冲击存在。

C)如果蓄电池箱中使用了金属部件,则应符合4.9.5.2的要求。

4.9.5.4 通风

蓄电池的箱体和外壳应配备有效的通风,从而减小爆炸性氢气-空气混合物在车辆操作过程中聚积 的可能性。

如果通风口的布置能使气体自由逸出,其位置应远离操作者。通常通风口的横截面应等于(0.5X n×A) mm2(n——蓄电池数,A——蓄电池额定容量,单位为安培小时)。这样的通风口要求不适用于 蓄电池充电情况。

4.9.5.5耐电解液

如GB/T 27544所定义的蓄电池外壳应能耐电解液的化学反应。

4.9.6蓄电池限位装置

在以蓄电池为动力的车辆上,应采取措施限制蓄电池在水平方向上移动超过15 mm。

除上述要求外,在乘驾式车辆上,如果车辆倾翻而引起的牵引蓄电池的移动可能导致对操作者的伤 害,蓄电池限位装置应能限制蓄电池的移动不会超过100 mm进入通常由操作者占据的空间,或横向移 动超过100 mm超越蓄电池箱。用一静止的车辆从其临界平衡点自由翻转并撞击水平面来模拟倾翻。 不需要对完整的车辆进行此项试验,但所有蓄电池箱的相关部件都要安装上。蓄电池的移动不应对操 作者离开车辆造成干涉。

蓄电池壳体的结构、位置以及蓄电池的安装应避免当车辆倾翻时,电解液溅到操作者和/或避免气 化物在操作者工作区域聚积。

无论蓄电池箱盖(如果有的话)是车体的组成部分,还是一个独立的外壳,如罩板或盖子,都应固定。

4.9.7启动蓄电池的要求

以发动机为动力源的车辆上,其启动蓄电池应被牢固固定。

4.9.8蓄电池的搬运

以蓄电池为动力的车辆应被设计成采用一种在搬运过程中承载蓄电池重量的装置(如:护顶架上的 一个吊装开口或滚轮)时,能将质量大于25 kg的蓄电池方便地从车辆中取出。

4.10视野和照明

4.10.1 视野

额定起重量不大于10 000 kg的空载车辆周围的视野应符合ISO 13564-1的规定。

关于带载车辆的视野,见6.2.2,如果直接视野被载荷限制了,可以使用辅助设备。

4.10.2照明

乘驾式车辆应在设计上为安装照明灯、工作灯和信号灯留有接口,且安装时要按照制造商的说明 操作。

4.11环境条件

4.11.1司机室

4.11.1.1 概述

如用司机室代替护顶架,其应符合4.9.1的要求。

4.11.1.2 防火

司机室的所有材料和部件都应是阻燃的,如果按ISO 3795的要求对标准试件进行试验,其最大燃 烧速度不应大于250 mm/minO

4.11.1.3 通风

如果安装了全封闭的司机室,应配有有效的通风装置。

4.11.1.4加热器、除雾器和除冰(霜)装置

如果全封闭的司机室安装了加热器/除雾器,这些装置的进气口应与新鲜空气进气口相连接,以实 现空气循环。加热器应被可靠固定,其设计应符合4.7.6的要求。司机室的挡风玻璃和后窗玻璃应能 除霜、除雾。

4.11.1.5刮水器和洗涤器

挡风玻璃应装有刮水器和洗涤器,以使操作者获得操作区域的清晰视野。如果车辆主要是向前运 行,如牵引车,则后窗玻璃上的刮水器和洗涤器可以省略。如果车辆只在封闭环境中使用,刮水器和洗 涤器也可以省略。如果车窗使用了玻璃,那么玻璃应是钢化玻璃或夹层玻璃。

4.11.1.6入口和紧急岀口

司机室应有符合GB/T 17300要求的入口和紧急出口 O紧急出口可以是窗户,应允许逃生时与正 常出口的方向不同。

4.11.1.7使用说明书的存放

应规定使用说明书(见6.2)的存放位置,以便不妨碍正常操作。

4.11.1.8附加操作位置

如果司机室内装有附加操作位置时,应符合4.11.1.1〜4.11.1.6的要求■

4.11.2噪声

噪声辐射值无特殊要求。

4.11.3振动

全身振动无特殊要求。

4.11.4 电磁兼容(EMC)

电磁兼容性无特殊要求。

4.11.5运输

4.11.5.1起吊点位置

如果车辆不用拆卸可以整机起吊,则应在车辆上提供起吊点,并应在车辆上和/或使用说明书中指 明(见6.2)。

为了正常作业和/或运输,当车辆的个别组装件需要移除时,则起吊点应在组装件上和/或使用说明 书中指明。

车辆运输的起吊点在布置上应不具有突然移动的可能。

4.11.5.2束缚点

组装好的车辆运输时的束缚点位置应在车辆上或使用说明书中(见6.2)指明。

4.11.5.3可拆卸式属具的起吊

应规定可拆卸式属具的起吊位置,并在属具(见6.3.1.2)±和/或使用说明书中指明。

属具运输的起吊点在布置上应不具有突然移动的可能。

4.12牵引装置

用来牵引拖车的车辆应安装牵引销或连接装置,这些装置的设计、结构和布置应能减少连接和断开 时可能发生的危险,并能防止使用中的意外脱落。

制造商应验证第4章的安全要求和/或保护措施已经应用到车辆的设计和制造中。应釆用下列一 种或组合方法进行验证:

a) 通过设计,如对图纸、技术文件或计算进行验证;

b) 通过测量,如对运行和下降速度,或起升和倾斜泄漏进行测试;

C)通过目测,如车辆在试验后无永久性变形、验证车辆的标志;

d)通过进一步的试验。

5.2结构试验

这些试验应在同一系列产品中具有代表性的样机上完成。车辆及其属具的结构部件应能承受 1.33Ql和L33Qz的静载荷达15 min。

其中:

Ql是与铭牌标注信息一致的车辆在标准起升高度和标准载荷中心距时的额定起重量。

Q2是与铭牌标注信息一致的车辆在最大起升高度时的实际起重量。

车辆应在完全水平的路面上,门架完全垂直,且可以通过锚定来防止倾翻。

载荷可通过独立于车辆的方式施加到各相应高度。试验不应导致任何可见的永久变形或损坏。

5.3功能的验证

每辆车都应进行功能性试验以验证其能否符合设计要求。这些试验应根据制造商的规定来进行, 并由取得资格的人员来进行,即按照制造商的规定来操作和测试车辆或通过能达到同等效果和产生完 全相同结果的任何方法来模拟这些试验。

应对每辆车进行检查,验证其是否具有运行、制动、转向、载荷搬运控制和组合功能(如果提供),以 及这些功能是否具有相应的标识和正确的动作。还应检查所有的报警装置、安全装置和照明设备(如果 提供)能否工作正常。

凡提供给用户的车辆及可拆卸式属具都应附有中文使用说明书,该说明书应包括操作说明和定期 维护说明,并指出所有已被确认的危险。

由制造商或其授权代表雇用的专业人员使用的装配手册和零部件手册,无需每辆车都提供。

6.2使用说明书 6.2.1车辆/属具

使用说明书应至少包含下列信息:

a) 制造商或其授权代表的名称和地址;

b) 车型名称,如平衡重式叉车,侧面式叉车;

C)车辆及其附件的描述;

d) 车辆所带属具及其装配注意事项;

e) 可拆卸式挡货架的详细使用说明;

f) 如果车辆使用了灭火器,有关灭火器的详细安装说明;

g) 允许使用的轮桐以及充气胎的气压;

h) 安全装置和警示标志的说明。

6.2.2车辆的操作说明

使用说明书应至少包含下列信息:

a) 车辆和属具的预期用途及危险误用的示例;

b) 操作者的培训要求;

C)操控装置和显示装置的功能;

d) 车辆操作前的日常检查;

e) 操作者座椅的调整说明;

f) 有/无司机室,有/无车门的操作说明;

g) 车辆出入口的说明;

h) 操作者安全操作的说明,如更换属具和拆卸货叉;

i) 车辆使用时的路面/地面要求;

j) 车辆启动、运行和停车的说明;

k) 搬运货物的说明,由于风力的作用,可能带来危险的警示;

D在坡道上使用车辆的说明;

m) 牵引车辆的说明;

n) 停放车辆的说明;

。)有关车辆及属具在使用时可能出现危险的警示,包括挤压和剪切等;

P)车辆允许工作的气候条件;

q) 对于端部控制的车辆,有关方向盘转动与车辆转弯方向的信息;

r) 带载车辆操作时视野不足的信息;

S)可能提供的任何辅助视野装置的使用信息;

t)牵引销的使用条件和信息;

U) 操纵后部接触装置时的说明;

V) 出现故障应釆取措施的说明;

W) 当车辆使用遥控装置操作时的信息,如视野;

X) 制造商规定的正常操作条件,即设计上的车辆工作条件和使用方法;

y)操作者限位装置、系统或护栏的使用说明,以及车辆倾翻时操作者应釆取的动作说明;

Z)工作区域的照明信息;

aa)故障车辆的搬运程序;

bb)防护装置拆除时不允许操作车辆的说明;

CC)运行时的起升高度;

dd)带有折叠站板的步驾式车辆和前移式车辆在向前运行时,操作者在周围区域与车辆之间可 能受到的挤压和剪切的危险;

ee)站驾式端部控制车辆的操作者在发生倾翻或事故时,逃离车辆的说明;

ff)使用属具的信息,如承载夹。

6.2.3电动车辆的详细信息

使用说明书应至少包含下列信息:

a) 允许使用的蓄电池和充电器的技术参数;

b) 蓄电池的安全操作程序,包括安装,移动和在车辆上的可靠固定;

C)氢气在蓄电池盖板下积聚的危险警示;

d) 蓄电池充电程序和说明;

e) 蓄电池和配重(如果需要)的自重。

6.2.4内燃车辆的详细信息

使用说明书应至少包含下列信息:

a) 允许使用的燃油;

b) 安全处理燃油的程序;

C)燃油补给程序;

d) 在狭窄空间里排放废气所造成影响的警示;

e) 废气排放对操作者影响的警示。

6.2.5车辆的维护和保养

使用说明书应至少包含下列信息:

a) 维护和保养人员的培训和资格;

b) 故障确认、检查和修理的安全程序;

C)更换轮胎或车轮的说明;

d) 检验标志的说明,如标牌应在其规定位置上并且清晰易读;

e) 储能部件释能的说明;

f) 高位处进行保养的说明;

g) 无需特别技能要求的日常维护操作说明;

h) 使用认可的备件;

i) 车辆维护保养所需的图纸和图表;

j) 废弃材料(如油液和蓄电池)的处理说明;

k) 检查和维护工作的类型和频次,以及要特别注意的磨损零部件和可维修件的更换和耐用年 限、排放物和用户记录(如滤清器,刹车片,链条,液压软管等);

D有关拆卸和重新安装防护装置的说明;

m)定期检验座椅安全带的有关说明:

D切割或绽裂;

2) 金属件磨损或损坏,包括定位点;

3) 带扣或卷收器的故障;

4) 脱线。

6.2.6运输、调试和贮存

使用说明书应至少包含下列信息:

a) 整车质量和外形尺寸、可拆卸零部件的运输、调试和贮存;

b) 运输程序,包括装卸;

C)车辆的重新组装和属具安装程序;

d) 调试完成后的功能测试;

e) 不能工作车辆的搬运程序;

f) 车辆长期停用和贮存的程序。

6.2.7车辆的改装

6.2.7.1未经授权,不允许对车辆进行改装。6.2.7.3的内容应包含在使用说明书和装配手册中。

6.2.7.2除了 6.2.7.3所涉及的内容外,如果没有事先经过原制造商、其授权代表或其接任者的书面批 准,本部分不允许对车辆进行任何影响其使用性能的改装或改造,如额定能力,稳定性,或安全性等造成 影响的任何改动,这里所说的改动包括,如:制动、转向、视野和增加可拆卸属具等。当制造商或其接任 者批准允许对车辆进行改动时,也应对车辆的铭牌、标牌、标识以及使用说明书作相应的修改。

6.2.7.3只有在车辆制造商不再从业而且也没人接手的情况下,才允许用户对本部分所涉及的车辆进 行改装或改造,但用户应做到:

a) 安排工业车辆和车辆安全方面的专业工程师进行车辆改装或改动的设计、试验和实施;

b) 对车辆改装或改动的设计、试验和实施需保留一份永久记录;

C)对车辆的铭牌、标牌、标识以及使用说明书作相应的修改;

d)在车辆上固定一个永久性、醒目的标牌,标牌上注明该车辆已经进行过改装或改造,并标明改 装或改造的日期和完成该项工作的单位名称和地址。

6.3 标志

6.3.1信息标牌

6.3.1.1 车辆

车辆应有清晰和永久性的标志,标志应至少包含以下内容:

a) 制造商或其授权代表的名称和地址;

b) 符合本部分要求的系列号或型号;

C)产品编号和制造年份;

d) 车辆在工作状态下的空载质量,不包含可拆卸属具的质量(电动车辆不带蓄电池),但包含货 叉或整体式属具的质量。该质量的允许偏差为不大于±5%或1 OOO kg,取两者中较小者;

e) 车辆在标准载荷中心距处,最大起升高度时的实际起重量。如果安装了辅助起升装置,最大起

升高度时的实际起重量要根据辅助起升装置完全起升时的情况来确定;

f) 任一起升高度处的实际起重量和载荷中心距(适用时);

g) 安装了可拆卸式属具后的载荷曲线图,操作者在正常的操作位置应能方便地看到;

h) 电动车辆允许使用的蓄电池的最大和最小质量以及系统电压;

i) 如果需要,牵引销连接点处的最大承受力(单位为牛顿);

j) 如果需要,牵引销连接点处的牵引力(单位为牛顿);

k) 额定功率(单位为千瓦),如标记在发动机上的或电机上的。

6.3.1.2可拆卸式属具

可拆卸式属具应有清晰和永久性的标志,标志应至少包含以下内容:

a) 属具制造商或其授权代表的名称和地址;

b) 型号或类型;

C)产品编号和制造年份;

d) 属具的质量,该质量的允许偏差为不大于士5%或200 kg,取两者中较小值;

e) 属具质心到其在车辆上安装表面的距离;

f) 额定起重量;

g) 对液压或气动操作的属具,标注制造商推荐的最大工作压力;

h) 载荷中心距(适用时);

i) 失载中心距;

j) “车辆的起重能力应和属具相匹配”的说明。

6.3.1.3 牵引车

牵引车应有清晰和永久性的标志,标志应至少包含以下内容:

a) 制造商或其授权代表的名称和地址;

b) 系列或型号;

C)牵引车处于正常工作状态下的空载质量,如蓄电池牵引车则为不带蓄电池时的质量,该质量的 允许偏差为不大于±5%或1 000 kg,取两者中较小者;

d) 产品编号和制造年份;

e) 对于蓄电池牵引车,允许的最小和最大蓄电池质量和系统电压;

f) 额定功率(单位为千瓦),如标记在发动机上的或电动机上的;

g) 牵引挂钩处的最大承受力(单位为牛顿);

h) 牵引力(单位为牛顿)及其施加牵引力的工作制。

6.3.1.4控制装置的标志

控制装置应有清晰和永久性的标志,并附有图形符号以指示该装置的功能,除非该装置的功能很明 显,如加速踏板。每个图形符号应固定在控制装置上或其附近。控制符号应符合GB/T 7593的规定。

如果车辆被设计用来在某个特殊环境下工作(见4.1.1和4.8.2),制造商应在使用说明书中提供相 应的资料说明,并在车辆上贴有相应的指示标牌,以确定车辆所能被使用的特殊环境。如果车辆在此环 境时的起重量与正常作业时不同(见4.1.2),则还应包括车辆在特殊环境时的实际起重量。

6.3.3其他信息

6.3.3.1车辆的起吊标志

车辆的起吊位置应清楚地标注在车辆上,或在使用说明书上注明(见6.2)。

6.3.3.2充气胎的充气压力

车辆上应清楚地标识充气胎的允许充气压力。

6.3.3.3加油位置

燃料和液压油的注入位置应按GB/T 7593的规定清楚地标识在车辆上。

6.3.3.4 警示标志

给出存在危险的警示标志应粘贴在车辆和属具上或有可能发生危险地方的附近,在储能部件上(见 4.1.6),应粘贴警示标志并注明释放能量的方法,在维修手册中也应说明。警示标志应符合 GB/T 26560的规定。

6.3.4语言

如果6.3.1-6.3.3的标志是有文字说明的,文字说明应使用中文。

6.3.5操作者的限位保护

有关操作者限位装置或护栏的使用说明或图形符号,当操作者在正常操作位置时应容易阅读。

向前运行或运行方向取决于车辆的类型:

a) 对于操作者面对运行路线方向的坐驾式车辆,载荷端为前进方向;

b) 对于操作者位置与运行路线方向大约呈直角的坐驾式车辆,载荷端的反方向为前进方向;

C)对于操作者面对运行路线方向的侧面式叉车(单侧),操作者面对的方向是车辆的前进方向;

d) 对于操作者位置与运行路线方向大约呈直角的侧面式叉车(单侧),操作者所处的端部位置是 车辆的前进方向;

e) 对于带有可升降操作位置的车辆,操作者面对运行控制装置进行操作的方向是车辆的前进 方向;

D对于步驾式车辆和低起升拣选车,载荷端的反方向为前进方向;

g) 对于操作者面对运行路线方向的站驾式端部控制车辆,载荷端为前进方向;

h) 对于操作者位置与运行路线方向大约呈直角的站驾式端部控制车辆,运行方向仅由载荷的位 置确定。

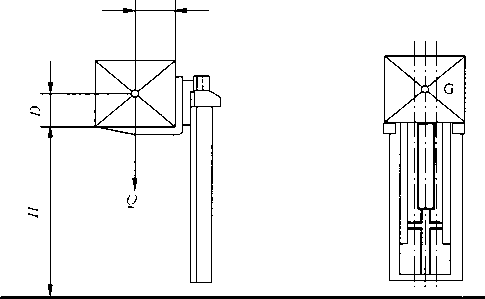

A.2.1技术参数

额定载荷Q应符合下列情况(见图A.1):

——载荷质心G位于标准载荷中心距D处(见A.2.3);

——载荷Q垂直地起升至标准起升高度H(见A.2.2);

——车辆配备有最大起升高度等于标准起升高度的两级门架。

当车辆不采用两级门架时,应给岀相当于采用了两级门架时车辆在标准起升高度下的额定起重量。

额定载荷Q应符合下列情况(见图A.1):

——载荷质心G位于标准载荷中心距。处(见A.2.3);

——载荷Q垂直地堆垛到标准起升高度H处(见A.2.2)。

说明:

D——标准载荷中心距;

G——载荷质心,定位在门架槽钢之间的纵向对称面内;

H——标准升起高度;

Q--额定载荷。

对于这类车辆,最大载荷(单位为千克)是由制造商提供,均匀地分布在整个货叉长度上,车辆在标 准运行状态下能搬运和起升的载荷。

对于这类车辆,最大载荷(单位为千克)是由制造商提供,均匀地分布在整个载荷搬运平台或装置 上,车辆在标准运行状态下能搬运和起升(如果能)的载荷。

A.2.1.5可拆卸式属具

对于这类属具,最大载荷(单位为千克)是由属具制造商规定的在标准运行状态下属具能够搬运的 位于载荷中心的载荷。

A.2.2标准起升高度H

标准起升高度(单位为毫米)是从地面至货叉或起升平台上表面所测得的值。本部分所涵盖的车辆 应符合以下要求:

——带有小于或等于690 mm的宽截面货叉或平台且额定起重量低于1 OOO kg的托盘堆垛车和高 起升平台车辆、额定起重量低于1 000 kg的平衡重式叉车,H = 2 500 mm;

——额定起重量小于或等于10 000 kg的其他所有类型车辆,H = 3 300 mm;

——额定起重量大于10 000 kg的其他所有类型车辆,H = 5 000 mm。

A.2.3标准载荷中心距D

标准载荷中心距(单位为毫米)是从载荷质心G至货叉体垂直段前表面所测得的水平距离,以及从 载荷质心G至货叉体水平段上表面的垂直距离:

——平衡重式叉车的标准载荷中心距D应符合表A.1的规定;

表A.1平衡重式叉车的标准载荷中心距

|

额定载荷Q/kg |

标准载荷中心距D/mm | |||||

|

400 |

500 |

600 |

900 |

1 200 | ||

|

0 |

<1 000 |

X |

Xa | |||

|

≥1 000 |

<5 000 |

X |

Xb | |||

|

≥5 000 |

≤10 000 |

X |

X | |||

|

>10 000 |

<20 000 |

X |

X |

X | ||

|

≥20 000 |

<25 000 |

X |

X | |||

|

≥25 000 |

X | |||||

|

a 600 mm在美国使用。 | ||||||

|

b 600 mm在美国、亚洲和澳大利亚使用。 | ||||||

——对于侧面式叉车(单侧)以及侧面和前部堆垛车辆,D则根据制造商的规定;

——对于与表A.1所规定的载荷中心距不同的车辆,鉴于其特殊的应用,应对其各自的额定起重 量作规定;

--对于所有其他额定起重量小于或等于10 000 kg的车辆,标准载荷中心距应为600 mmO

注:有些亚洲国家,对于额定起重量小于或等于3 000 kg的前移式叉车和高起升拣选车,采用500 mm的载荷中 心距。

由制造商给出的牵引车挂钩处的水平牵引力(单位为牛顿),是其在平坦、干燥和水平的混凝土路面 上运行时,在规定的牵引高度处的牵拉力,如下所述:

——内燃牵引车以不低于额定空载速度10%的速度匀速运行;

——蓄电池牵引车能连续运行1 h。

对于乘驾式牵引车,其挂钩的额定牵引力应在有一名质量为90 kg(或同等重量的沙袋)操作者的 情况下测得。

路面的质量要求应根据室内和室外有所区别。路面质量取决于牵引车的工作环境,这些工作环境 要求应在使用说明书中说明[见6.2.2 i)]。

附录B

(资料性咐录)

重大危险列表

表B.1包含了本部分所涉及的,并被工业车辆的危险评估机构所确认的所有重大危险、危险状 态和事件,这些危险应被消除或减少。

注:表格的结构以GB/T 16856.1-2008的表A.1为基础。一组内的排列顺序与车辆的功能相对应。

表B.1重大危险列表

|

序号 |

类型或组/来源 |

潜在的危险 |

相应的要求 | |

|

1 |

机械危险 | |||

|

——加速,减速(动能) ——机械的机动性 一--运动部件 ——旋转部件 |

__碾 |

4.1.4 4.1.6 4.2 4.3 4.4 4.622 4.6.2.3 4.6.3 4.6.4.3 4.6.4.4 4.6.5 4.7.3 4.7.4 4.7.5.2 4.9.3 4.9.6 4.9.7 4.7.8 5 6 |

电气要求 储能部件 启动/运行 制动装置 手动控制装置 起升/下降装置的故障 下降速度 液压起升系统和倾斜系统 液压回路的供能故障 液压油净化 搬运和堆垛载荷的属具 操作平台 操作者座椅 车轮的防护/步驾式车辆 报警装置 蓄电池限位装置 启动蓄电池的要求 对操作者的约束 安全要求和/或保护措施的验证 使用信息 | |

|

——挤压 -------吸入或卷入 --冲击 | ||||

|

•带棱角的部件 ——运动部件与固定部件的接近 ——挤压部件 ——锐边 |

--挤压 ——切割或切断 ——吸入或卷入 ——缠绕 ——剪切 ——刺伤或刺穿 |

4.1.5 4.1.6 4.2 4.426 4.4.2.7 4.5.3 4.7 4.7.5 4.7.7 4.7.9 4.9.6 4.12 6 |

边或角 储能部件 启动/运行/运行控制/步驾式车辆 从车辆外部进行的附加操作 在步驾式和站驾式车辆边缘位 置时的附加操作 发动机舱和其他隔间的入口 操作者位置 车轮和车轮甩出物的防护 防止挤压、剪切和夹住 附加操作者位置 蓄电池限位装置 牵引装置 使用信息 | |

表B.1 (续)

|

序号 |

类型或组/来源 |

潜在的危险 |

相应的要求 | |

|

1 |

机械危险 | |||

|

——弹性元件 |

-挤压 -碰撞 -——切割或切断 ——剪切 ——刺伤或刺穿 |

4.1.6 4.9.4 6 |

储能部件 对开式轮例上装充气轮胎的 车轮 使用信息 | |

|

——坠落物 |

-挤压 ——碰撞 |

4.4.4 4.6 4.8 4.9.1 4.9.2 4.11.1.1 4.11.5 5 6 |

载荷装卸控制 起升和倾斜系统 稳定性 护顶架 挡货架 司机室/概述 运输 安全要求和/或保护措施的验证 使用信息 | |

|

重力(储能) |

——挤压 ----碰撞 |

4.4.4 4.6 4.9.1 4.9.2 4.1L1.1 5 6 |

载荷装卸控制 起升和倾斜系统 护顶架 挡货架 司机室/概述 安全要求和/或保护措施的验证 使用信息___________ | |

|

--离地髙度 |

——抛岀 --挤压 ——吸入或卷入 ——碰撞 ——滑倒辞倒和联 |

4.6 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8 5 6 |

起升和倾斜系统 操作者位置/尺寸 操作者的出入口 操作平台 稳定性 安全要求和/或保护措施的验证 使用信息 | |

|

-高压 |

——喷射 |

4.1.6 4.5.4 4.6.4 5 6 |

储能部件 液化石油气(LPG)车辆 液压系统 安全要求和/或保护措施的验证 使用信息 | |

|

--粗糙、光滑表面 |

——滑倒辞倒和勝 |

4.7.2.2 4.7.2.3 |

踏脚 车厢地板 | |

|

——稳定性 |

——抛出 -挤压 -碰撞 |

4.4Λ 4.6 4.8 4.11.5 5 6 |

载荷襄商控制 起升和倾斜系统 稳定性 运输 安全要求和/或保护措施的验证 使用信息___________ | |

表B.1 (续)

|

序号 |

类型或组/来源 |

潜在的危险 |

相应的要求 | |

|

2 |

电气危险 | |||

|

——电弧 一电磁现象 ——静电现象 ——带电部件 一与高压带电部件之间无足 够距离 ——过载 --故障条件下带电的零件 ——短路 ——热辐射 |

--烧伤 ----化学反应 ----触电 一坠落,甩岀 --着火 ——熔化颗粒的射出 ———休克 |

4.1.4 4.9.5.1 4.9.5.2 4.11.4 5 6 |

电气要求 未经许可的接触 金属盖 电磁兼容 安全要求和/或保护措施的验证 使用信息 | |

|

3 |

热危险 | |||

|

--爆炸 --火焰 一高温或低温的物体或材料 ——-热源辐射 |

——烧伤 —…脱水 -不舒服 _冻伤 -…热源辐射引起 的伤害 _烫伤 |

4.1.2 4.1.4 4.3 4.5.1 4.5.2 4.5.4 4.7.6 4.9.5 4.11.1.2 4.11.1.4 5 6 |

正常气候条件 电气要求 制动装置 排气和冷却系统 燃油箱 液化石油气(LPG)车辆 防止烫伤 牵引蓄电池箱 司机室/防火 加热器、除雾器和除冰(霜)装置 安全要求和/或保护措施的验证 使用信息 | |

|

4 |

噪声危险 | |||

|

——-排气系统 -一-运动部件 |

--不舒服 --失去知觉 —失去平衡 ——永久性听觉丧失 ---情绪紧张 ——耳鸣 ——疲劳_____ |

4.11.2 |

噪声 | |

|

5 |

振动危险 | |||

|

——移动设备 |

--不舒服 一脊椎弯曲病 -—神经疾病 ——骨关节疾病 一脊柱损伤 一~血管疾病 |

4.11.3 |

振动 | |

|

6 |

辐射危险 | |||

|

GB 10827的本部分涉及的工业 车辆没有此种危险来源 | ||||

表B.1 (续)

|

序号 |

类型或组/来源 |

潜在的危险 |

相应的要求 | |

|

7 |

材料/物质产生的危险 | |||

|

--易燃 ——易爆 --可燃 --液体 ——烟雾 ——气体 |

——呼吸困难,窒息 ——癌症 ——腐蚀 --影响生育能力 ——爆炸 ——着火 ——感染 ——-基因突变 ——中毒 --过敏反应 |

4.1.4 4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.4 495.4 4.11.1.3 6 |

电气要求 燃油箱的隔离 燃油的溢出 液化石油气(LPG)车辆 牵引蓄电池箱/通风 司机室/通风 使用信息 | |

|

8 |

人类工效学危险 | |||

|

——通道 ——指示器和显示装置的设计 或位置 ——控制装置的设计、位置或 识别 ——费力 -一一局部照明 ——精神太紧张/注意力不集中 ——姿势 --重复活动 ——可视性 |

-不舒服 ---疲劳 --肌肉-骨骼的疾病 ——紧张 其他任何人为差错 引起的后果(如机械 的、电气的) |

4.1.2 4.1.4 4.4 4.5.1 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.10 4.11.1 6 |

正常气候条件 电气要求 手动控制装置 排气和冷却系统 操作者位置/尺寸 操作者的出入口 操作平台 操作者座椅 视野/照明 司机室 使用信息 | |

|

9 |

与机器使用环境有关的危险 | |||

|

——粉尘和烟雾 ——电磁干扰 ——闪电 ——潮湿 ——温度 ——水 ——缺氧 |

——烧伤 ——轻微疾病 ——滑倒,跌落 ——窒息 其他任何由于机器 或机器上的部件引 起的危险 |

4.1.2 4.10 6 |

正常气候条件 视野/照明 使用信息 | |

|

10 |

综合危险 | |||

|

如:重复活动+费力+环境温 度高 |

如:脱水、失去知觉、 中暑 |

4.1.2 6 |

正常气候条件 使用信息 | |

参考文献

[1] GB/T 16856.1—2008 机械安全 风险评价 第 1 部分:原则(ISO 14121-1 :2007 ,IDT)

[2] ISO 3691-2 IndUStriaI turcks一Safety requirements and VerifiCatLOn一Part 2: Selfpropelled VariabIe-reach trucks

[3] ISO 3691-4 IndUStnal turcks一Safety requirements and VerifiCatiOn一Part 4: DriVerleSS in* dustrial trucks and their SLlStemS

[4] ISO 3691-6 IndLlStriaI turcks - - Safety requirements and VerifiCatiOn—Part β : BUrden and PerSOnnel CarnerS

[5] ISO/TS 3691-7 IndUStrial trucks一Safety requirements and VerifiCatiOnPart 7: RegiOnal requirements for COUntrieS Within the EUrOPean COmmILnity

[6] ISO/TS 3691-8 IndUStrial trucks一Safety requirements and VerifiCatiOn―Part 8: RegiOnaI requirements for COUiItrieS OUtSide the EUrOPean COmmUnity

38